Terremoto e ricostruzione. Parola a Cino Zucchi

Curatore del Padiglione Italia alla 14. Biennale di Architettura di Venezia, l’architetto milanese si sofferma sulle peculiarità del tessuto urbano italiano. Con una posizione chiara sul tema del “dov’era, com’era”.

VITA DELLE FORME (ABITATE)

Marsilio Ficino distingueva tra “Città di Pietra” e “Città di Uomini”; una settimana fa la prima, costruita dai secondi per proteggersi dalle inclemenze di Madre Natura, non ha saputo resistere alla violenza di quest’ultima e ha ucciso molti dei suoi stessi costruttori.

Su di un evento così traumatico – e sul suo drammatico esito di famiglie e persone separate dall’insopportabile casualità delle catastrofi – si innestano oggi le discussioni sulla fatalità e sulle colpe umane, su cosa si sarebbe potuto evitare, su cosa fare per riportare al più presto la vita dei sopravvissuti a una normalità almeno esteriore. Ho un certo pudore nel prendervi parte: per il necessario silenzio che deve accompagnare il dolore individuale e collettivo; per non cadere nella diffusa abitudine a schermare interessi personali e professionali dietro proclami a favore della sostenibilità, del disagio sociale, o di altri temi cruciali; ma anche per la paura di una serie di semplificazioni indotte dallo stile “sloganistico” al quale la dimensione politica e mediatica inevitabilmente costringe.

Mi sento tuttavia di esprimere qualche considerazione sulla dimensione più propriamente disciplinare sollevata dal tema; dimensione che deve essere necessariamente integrata a molte altre di natura politica, economica, sociale, psicologica e logistica, e che ha tuttavia conseguenze che perdureranno per lungo tempo dopo che il trauma individuale e collettivo sarà mitigato dal tempo. Questa dimensione si riferisce alla forma dell’ambiente costruito che rimarrà alla fine di un processo che ha peraltro bisogno di durare il meno possibile e di governare una transizione ragionevole tra stato emergenziale e auspicato ritorno a una futura “normalità”.

Esiste nei fatti una sorta di sfalsamento temporale tra il bisogno economico e sociale che genera una trasformazione fisica del territorio – in termini funzionalisti, il “programma” – e il suo esito realizzato, che ospiterà persone e situazioni non necessariamente coincidenti con lo stato iniziale del processo. Questa condizione di “ritardo” temporale tra input e output influenza anche gli eventuali elementi correttivi che lo stesso output può generare nel processo; il fatto che la temperatura del getto di una doccia non ubbidisca subito alla nostra azione fisica sui rubinetti causa spesso una sorta di esagerazione “impaziente” dell’input, che porta l’output ad oscillare tra uno stato di eccesso e uno stato di difetto, fino al progressivo raggiungimento in un certo lasso di tempo del “punto giusto” di temperatura.

Gibellina (Trapani), Il grande cretto di Alberto Burri

EMERGENZA E “LUNGA DURATA”

La constatazione di una relativa “lentezza” e “inerzia” del fatto architettonico e urbano è l’elemento culturalmente più importante nella revisione critica del primo funzionalismo avvenuta dal secondo dopoguerra ad oggi. Tuttavia, una non adeguata valutazione della “sopravvivenza” delle architetture e delle città ai programmi che le avevano generate pervade ancora le attuali procedure di pianificazione e costruzione, di fatto eredità di una cultura progettuale nata in una fase fortemente espansiva delle metropoli.

Il territorio italiano è costellato di edifici recenti diventati presto obsoleti o addirittura mai usati e abitati: rovine di palestre, palazzetti dello sport, case popolari, uffici pubblici, scuole popolano la nuova “città diffusa” che è sorta ai piedi delle Italian hilltown amate dai turisti stranieri, spesso prese ad esempio di ambienti a scala umana, rappresentazione fisica della solidarietà sociale che ci sembra di ravvisare nel modo di vita preindustriale.

Nel caso specifico delle ricostruzioni urbane dopo terremoti o altri disastri naturali, l’esperienza spesso negativa di new town costruite in fretta e furia ha fatto oscillare il pendolo culturale nel dibattito di questi giorni verso il rassicurante slogan del “com’era dov’era”.

ESPERIENZE EUROPEE E SPECIFICITÀ ITALIANE

La Polonia del dopoguerra è l’esempio più felice dove questa strategia edilizia e urbana ha rappresentato un importante momento di coesione ideale e sociale, mentre Berlino e Dresda sembrano essersi riconvertite solo oggi a politiche simili dopo anni di rimozione psichica della guerra e dei lacerti da essa lasciati. Ma in questo caso, parliamo di città e metropoli in evoluzione, che possono scegliere tra strategie urbanistiche e formali differenti, puntando alternativamente o sincronicamente su innovazione e ricostruzione (fittizia) della memoria per perseguire un progetto economico e sociale pur sempre volto al futuro. Credo però che la struttura urbana di paesi e città italiane la cui forma fisica conosciamo bene (e che spesso coincide nella nostra mente con un’immagine da Fratelli Alinari) ospitasse già prima del trauma dinamiche sociali, economie e stili di vita che in ogni caso non coincidevano più con quelli che farebbero da sfondo gradito ai turisti che percorrono le strette vie di pietra di Cetona o di qualsiasi altro “borgo” italiano.

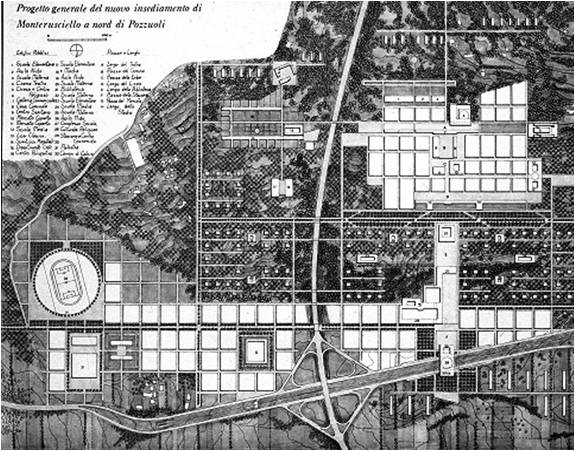

Il fallimento parziale o totale di alcuni dei processi di ricostruzione post-terremoto in Italia, come quelli di Gibellina, Monterusciello o L’Aquila – che pur avevano parzialmente coinvolto la cultura urbanistica o progettuale del loro tempo – è certamente causato dalla qualità fisica dei nuovi ambienti; ma esso si è nella maggior parte dei casi innestato su di una crisi sociale che era già in atto, e che era solo rallentata o mascherata dall’identità fisica rassicurante degli ambienti che la ospitavano.

L’Aquila, progetto C.A.S.E.

LA REALTÀ DEI NUCLEI STORICI ITALIANI

Il termine “resilienza” (diventato negli ultimi tempi un po’ troppo alla moda, e quindi usato in maniera vaga e ubiqua) appartiene sia alla fisica – la capacità di una sostanza di adattarsi a una forza esterna senza perdere la sua struttura costitutiva – che alla sociologia – la capacità di un gruppo sociale o etnico di riorganizzare la propria vita in rapporto a crisi economiche, disastri naturali o trasformazioni veloci del rapporto con altri gruppi. Esso definirebbe quindi, in forma traslata, la capacità della struttura fisica di una città di sopravvivere ed adattarsi a nuove esigenze, non prevedibili al momento della sua costruzione.

Il sistema ‘strada-isolato’ delle maglie ippodamee di Napoli o Siracusa, ma anche quello delle espansioni ottocentesche di Roma, Milano o Torino, sono un esempio di questa capacità di una struttura di ospitare tipi edilizi e funzioni nati dopo la loro costituzione. Questa facoltà è fondata sul grado di libertà che esiste tra forma urbana e singoli edifici, e che ha sempre permesso il ricambio edilizio delle città italiane insieme alla permanenza della struttura dei lori spazi collettivi.

Molti interventi recenti sul tema della ricostruzione post-terremoto si sono per paradosso concentrati su di un aspetto che definirei quasi “stilistico”; e che riecheggia un lungo dibattito sulla liceità dell’architettura moderna in contesti storici e sulla reciproca compatibilità urbanistica tra vecchi centri e nuove espansione di cui in Italia si parla da almeno settant’anni. Ma la questione mi sembra sia un’altra: la vita contemporanea cerca forme di adattamento e simbiosi con strutture urbane e figure architettoniche a noi care, ma che non sono più sostenute dalle strutture sociali che le renderebbero davvero vive. Chiese senza fedeli, saracinesche chiuse, cartelli “Vendesi”, antenne paraboliche, auto che cercano di parcheggiare ovunque caratterizzano la realtà difficile dei nuclei storici italiani di media grandezza; mentre ai loro piedi si è formata una città “funzionale” ma priva di forma, che serve bene al suo scopo ma che non appare dotata di alcun valore architettonico né sentimentale.

Monteruscello, Pozzuoli (Napoli), veduta attuale

A PROPOSITO DEL “COM’ERA DOV’ERA”

Ricostruire “com’era dov’era” potrebbe essere oggi la strategia emotivamente e socialmente più adeguata; il problema però non è tanto quello del “falso stilistico” (la querelle mi sembra davvero di retroguardia: non c’è niente di più “contemporaneo” della falsificazione di atmosfere rassicuranti, come outlet e catene di ristoranti ci mostrano con successo) ma piuttosto quello di capire se, una volta perso un bene al quale eravamo sentimentalmente molto legati, valga la pena di rifarne una copia solo in virtù di questa spinta emotiva; o se invece esso possa riempirsi davvero di nuova vita, di nuove scelte e impulsi. Trovo in questo senso illuminanti le parole di Paul Valéry sul tema della “tradizione”, termine spesso evocato come “indiscutibile” – e quindi inattaccabile – da politici sbrigativi: “Si dimenticava che una tradizione esiste unicamente per essere inconscia e che non sopporta di essere interrotta. Una continuità impercettibile è la sua essenza. ‘Riprendere, rinnovare una tradizione’ è espressione falsa. […] Appena una tradizione si propone allo spirito come tale, non è più che una maniera di essere o di agire che si dispone tra le altre, e che è esposta alla critica del suo valore allo stesso titolo delle altre.” (Paul Valéry, Degas Danse Dessin, 1936).

In maniera analoga, ritengo del tutto lecito oggi ricostruire case, strade, monumenti “com’erano, dov’erano”; ma solo laddove il gruppo sociale che lo fa sia capace davvero di considerare questa opzione alla stregua di un progetto nuovo, valutandone quindi i costi e benefici “sentimentali” (che ritengo estremamente importanti) insieme a quelli economici, funzionali e tecnici. Un trauma esterno (il lutto è di essi il più grande) va in fondo accettato come occasione per riflettere sulla propria identità, sulla propria volontà, sulla propria voglia di continuare. E al contempo sulla propria necessità di cambiare.

Al cospetto del Parlamento distrutto dalle V2 tedesche, Winston Churchill pronunciò la famosa frase: “Diamo forma ai nostri edifici, e da quel momento i nostri edifici danno forma a noi” (We shape our buildings, thereafter our buildings shape us). Dobbiamo comprendere bene che la “Città di Pietra” non è la “Città di Uomini”, come la scodella non è la zuppa. Ma la prima contiene e dà forma alla seconda, e quindi svolge un ruolo fondamentale di identità sociale, donando direzione e struttura al “moto browniano” dei nostri atomi esistenziali in perenne movimento. Pensare alla ricostruzione costringe quindi in un certo senso la cultura progettuale italiana a pensare allo strano innesto tra vita e forme contemporanee e la preziosa e delicata struttura che abbiamo ereditato dal passato, e che fa del nostro territorio un luogo unico. Senza slogan, ma con tanta “buona volontà”; con la coscienza dei possibili rischi, ma anche delle opportunità forse non ancora visibili in un momento così doloroso.

Cino Zucchi

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati