Nove storie sulla tappezzeria. Marcel Duchamp e Katherine Sofie Dreier

Seconda puntata del ciclo di approfondimenti ispirati al concetto di tappezzeria. Dopo le travagliate vicende di Theo van Doesburg e Walter Gropius, tocca all’artista rivoluzionario per antonomasia riaccendere il dibattito sul delicato legame fra linguaggio pittorico e architettura, attraverso un’opera ancora misteriosa.

UNA DECORAZIONE CONTROVERSA

Katherine Sofie Dreier adorava i quadri di Wassily Kandinsky ma amava Marcel Duchamp, come tutte le donne americane che lo avevano incontrato.

Fu lei che nel 1918 commissionò a Duchamp il quadro Tu m’, che nel 1920 fondò, con lo stesso Duchamp e Man Ray, la Société Anonyme, che nel 1926 organizzò la prima sensazionale esposizione di arte moderna, la International Exhibition of Modern Art a Brooklyn alla quale venne ad ispirarsi l’allora giovane Alfred Barr, futuro primo direttore del MoMA.

Tu m’ è considerato dalla critica uno dei capolavori di Duchamp, nonostante il parere del suo stesso artefice, che non l’amava affatto. Forse perché gli era stato imposto da una mecenate alla quale non poteva dire di no, forse perché era nato come una decorazione stretta e lunga posta al di sopra di una libreria, forse perché Duchamp, che aveva già percorso la strada dei ready made, aveva deciso di abbandonare definitivamente la pittura, e difatti questo è il suo ultimo olio. O forse perché il dichiarare che il quadro non lo soddisfaceva affatto avrebbe aumentato l’interesse di noi che cerchiamo ancora di capire cosa significhi il titolo Tu m’.

Si pensa che Tu m’ stia per Tu m’emmerdes o Tu m’ennuies, indicando così la scarsa voglia dell’autore di produrre l’opera, oppure Tu m’e, cioè tu sei me stesso e quindi che l’opera sia un ritratto per simboli, oppure Tu m’arcel, che vorrebbe dire la stessa cosa. Con un titolo così, ognuno può immaginare quello che vuole, basta che la parola inizi per m.

Duchamp fa due importanti affermazioni a proposito del quadro. La prima: “È una specie di inventario di tutto il mio lavoro precedente, piuttosto che una pittura in senso stretto”. La seconda: “Non mi è mai piaciuto perché è troppo decorativo: non è molto attraente riassumere tutto il proprio lavoro in una pittura”.

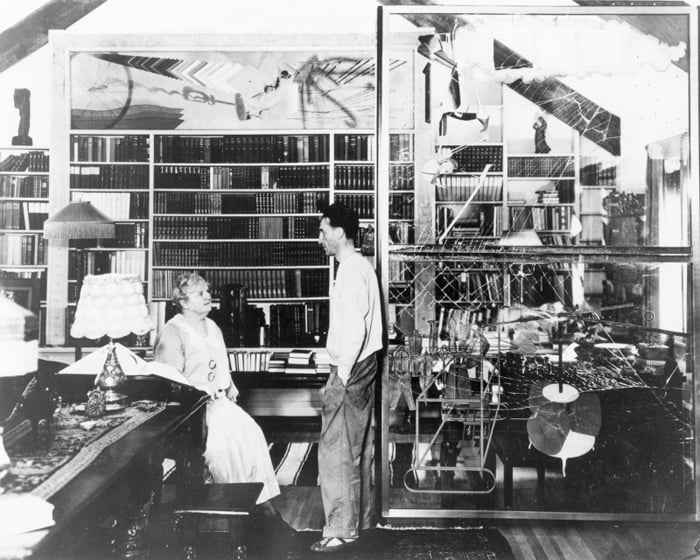

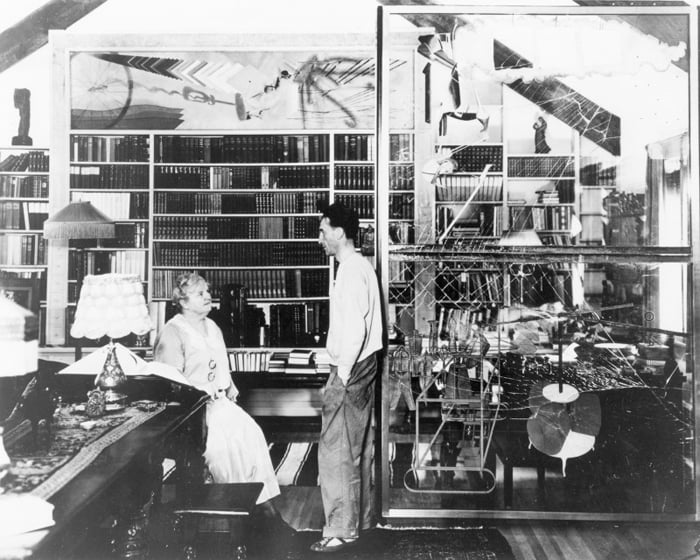

International Exhibition of Modern Art, Brooklyn, New York, 1926

ARTE E ARREDAMENTO

Tu m’ non è esattamente una pittura. In una tela, infatti, non era usuale, almeno nel 1918, inserire perpendicolarmente a essa una spazzola per pulire le bottiglie, un dado e alcuni spilli da balia per chiudere uno strappo in trompe-l’oeil. E, poi, nella stessa figurano le ombre di tre ready made, tra i quali la ruota di bicicletta, e vi è il disegno di una mano, fatto eseguire da un pittore di insegne pubblicitarie, un certo A. Klang (esisteva veramente o era uno dei tanti Mutt?). Insomma il quadro, proprio perché custodisce cose diverse, ricorda più una scatola, una boîte, che una superficie decorativa bidimensionale, una tappezzeria per impreziosire il disegno della libreria, come avrebbe richiesto la Dreier.

Per la Dreier, mecenate, saggista, presidentessa del German-American Committee of the Woman Suffrage Party di New York, e artista, anche se non eccelsa, il problema dell’integrazione tra arte e arredamento era, a differenza di Duchamp, fondamentale. Tanto che nella mostra del 1926 a Brooklyn inventa un sistema espositivo suddiviso in piccoli spazi, e, a scopo dimostrativo, fa realizzare quattro stanze, che ne riproducevano altrettante di una casa borghese. Avrebbero illustrato come l’arte moderna si fosse potuta integrare nell’ambiente domestico, con la vita di tutti i giorni. Katherine incaricò anche l’architetto e artista Friedrich Kiesler (strana coincidenza: lo ritroverete alla fine di questa storia) di realizzare il prototipo di una “television room”, utilizzando l’apparecchio per mostrare in sequenza le più importanti opere d’arte del mondo e così trasformare l’abitazione in un museo virtuale.

Marcel Duchamp con Il Grande vetro

DUCHAMP, I READY MADE E LA VALIGIA

Per Duchamp erano, invece, i ready made che avevano dato un nuovo senso alla sua ricerca, trasformando la vita stessa in arte. A questo punto che senso aveva presentare l’inventario delle proprie opere su una tappezzeria piatta? Bisognava piuttosto organizzarle all’interno di uno spazio vivibile e vissuto: in un cassetto, in una scatola, in una valigia. E difatti, già dal 1914, cioè quattro anni prima, Duchamp aveva organizzato il proprio inventario, fatto di facsimile di disegni e scritti, all’interno di una boîte, una scatola.

Ma ci vorranno ancora anni prima che l’idea maturi pienamente. La boîte verte, una raccolta di 93 opere in una scatola 2,2x28x33,2 cm, è del 1934. La mossa determinante verrà due anni dopo, nel 1936. Gli oggetti contenuti nell’opera-inventario sono tridimensionali e la scatola diventerà una valigia di 40x37x8,2 cm. Ma se gli oggetti vivono nello spazio reale, come introdurvi l’opera più importante: il Grande Vetro? (Detto tra parentesi: il Grande Vetro, dopo essere stato di Walter e Louise Arensberg era passato alla stessa Dreier che lo teneva nella sua casa in West Redding, nel Connecticut, e, dopo essersi rotto nel 1927, fu restaurato dallo stesso Duchamp proprio nel 1936.)

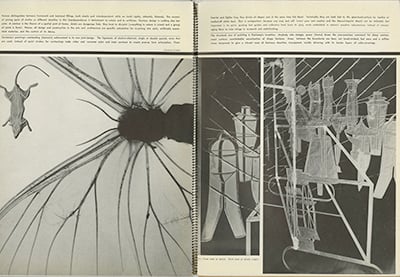

La soluzione gliela fornirà, inaspettatamente nel 1937, Friedrich Kiesler. Kiesler scrive un articolo sul Grande Vetro pubblicato nel fascicolo di maggio della rivista Architectural Record e illustrato con le fotografie di Berenice Abbott. L’opera, nella sua metà inferiore, è stampata su un foglio di acetato, restituendo lo stesso effetto di trasparenza dell’oggetto reale.

Duchamp ne è entusiasta. Sono la fotografia e le nuove tecniche di riproduzione il modo per rendere le opere d’arte, non la pittura a olio con tutte le sue connotazioni romantiche: e difatti Tu’m era stato in un certo senso un quadro contro natura, in cui la tecnica a olio cercava di scomparire a se stessa. Fine della tappezzeria, fine di Tu’m. Fine di questa seconda puntata.

Frederick J. Kiesler & Berenice Abbott, The Architectural Record, maggio 1937

PROLOGO

Friedrich Kiesler è incaricato da Peggy Guggenheim di realizzare nella 57esima strada di Manhattan la galleria The Art of This Century. Sarà inaugurata il 20 ottobre del 1942, con l’Europa in fiamme e l’America già coinvolta da quasi un anno nella mattanza della Seconda Guerra Mondiale. A Duchamp, Kiesler dedica uno spazio speciale: una cavità dentro il muro il cui contenuto si può osservare da un vetro posto ad altezza degli occhi. Osservandole da quel punto e muovendo una ruota a spirale posta nelle vicinanze, le opere si svelano una dopo l’altra in un rapido susseguirsi, portate in primo piano da un meccanismo che rassomiglia agli ascensori paternoster. Una boîte en valise dentro un muro, e quindi una soluzione più soddisfacente di una pittura a olio, sia pure ispessita da oggetti a tre dimensioni.

Inutile ricordare che l’opera postuma di Marcel, Étant donnés, ribalta ancora più drammaticamente il rapporto tra spazio reale e spazio della rappresentazione. È la realtà, e non il quadro, che viene vista attraverso un artificio ottico. Ma questa è un’altra storia di tappezzeria, anzi di contro-tappezzeria, per forse una prossima puntata.

Luigi Prestinenza Puglisi

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati