Circa due settimane fa è infuriata la polemica sui social network e sulla stampa in seguito alla pubblicazione su Repubblica di un breve pezzo di Alain Elkann, dal sapore decisamente classista. Lo scrittore – padre dell’editore della testata – raccontava in prima persona il suo personale sgomento per un viaggio in treno, circondato da ragazzi tatuati che parlavano ad alta voce, dai quali si sentiva, come persona, ignorato e, come intellettuale, marginalizzato.

La massa che stritola l’intellettuale

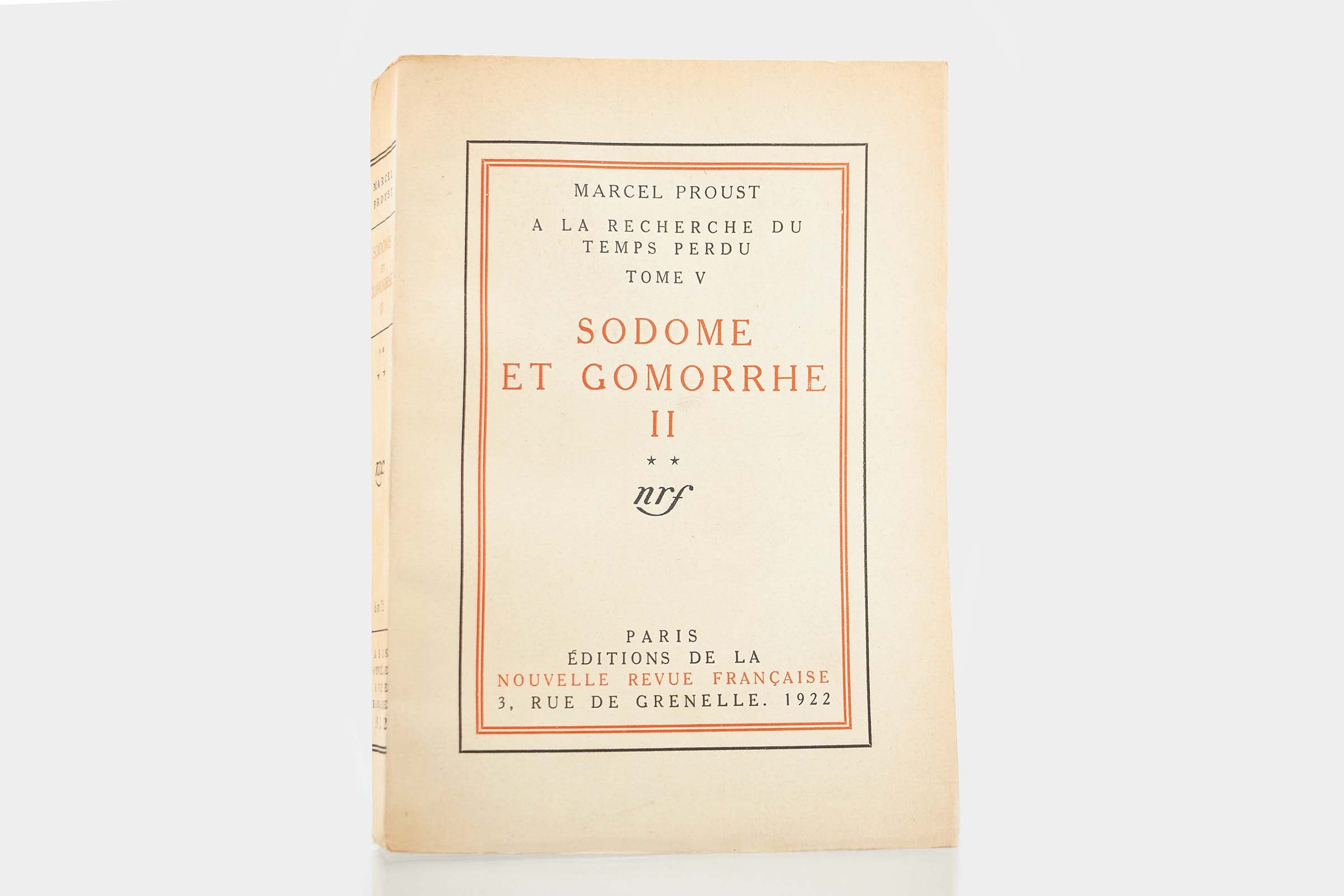

Il racconto è costruito sulla contrapposizione tra Elkann e i giovani. Lui è un signore distinto, in abito di lino, intento a leggere giornali come “il Financial Times del weekend, New York Times e Robinson, il supplemento culturale di Repubblica” e “il secondo volume della Recherche du temps perdu di Proust”. I ragazzi, invece, sono in pantaloni corti e scarpe da ginnastica, ascoltano musica e parlano ad alta voce di donne e di calcio, “usando parolacce e un linguaggio privo di inibizioni”. Tutta la narrazione, forse ironica negli intenti dell’autore (ampiamente disattesi), mette in luce le diversità tra Elkann e i giovani, a lui “totalmente indifferenti”, al punto di essere percepito come “un’entità trasparente”, mentre evidentemente avrebbe gradito ben altro rispetto.

Alain Elkann: sentirsi diversi, sentirsi migliori

Dalle parole dello scrittore si evince come egli si sia sentito di fronte a una massa di persone mediocri e volgari, incapaci di riconoscere le cose realmente significative, al contrario di lui: un gruppo di “lanzichenecchi” che non legge i giornali, parla di cose di scarso valore, né sa stare al mondo. “Mi sono domandato”, si chiede poi Elkann, “se era il caso di iniziare a parlare col mio vicino, ma non l’ho fatto. Lui era la maggioranza, uno nessuno centomila, io ero inesistente”. Niente di più di un prevedibile odi profanum vulgus, et arceo (“odio il volgo profano e lo tengo a distanza”) in salsa contemporanea, con il consueto corredo di elitismo tipico di molti intellettuali nel nostro paese, come già analizzava Antonio Gramsci quasi un secolo fa.

Lontani dal popolo

In uno dei Quaderni del carcere (Quaderno XXI, Par. V) il fondatore del partito comunista scriveva che “in Italia gli intellettuali sono lontani dal popolo, cioè dalla nazione, e sono invece legati a una tradizione di casta”, che ha fatto maturare la sensazione di essere di ben altra pasta rispetto alla massa. “L’intellettuale tipico moderno si sente più legato ad Annibal Caro o a Ippolito Pindemonte che a un contadino pugliese e siciliano”, spiega infatti Gramsci, argomentando lucidamente come il culto della tradizione e il possesso di un linguaggio alto spingano inevitabilmente gli intellettuali a non avvertire empatia con il popolo, i suoi pensieri o le sue istanze. Non è quindi un caso che Elkann citi la Recherchenon tanto per i suoi contenuti letterari o filosofici, ma per attribuirsi un marchio di qualità; e che sottolinei, in un altro passaggio, il fatto di leggere il romanzo di Proust nella lingua originale. Colpisce così il suo rifiuto di parlare ai ragazzi, che risulta essere niente più che l’autodenuncia della propria impotenza. A cosa serve leggere Proust se non si riesce nemmeno a interagire con la persona che ci sta a fianco, anche solo per il piacere di una piccola conversazione sulle cose di tutti i giorni? E poi dove sta l’interesse nei confronti dell’altro, spesso sbandierata come stimolo necessario alla lettura e alla comprensione della realtà?

Il mondo dell’arte e la paura del contagio

Naturalmente non è lecito attendersi da Elkann la medesima curiosità che avrebbe avuto, ad esempio, Pasolini, il quale, tra l’altro, il calcio lo giocava e amava contaminarsi con il popolo. Col suo racconto Elkann dichiara apertamente di soffrire la patologia che nel nostro paese affligge molti intellettuali, indipendentemente dai campi d’attività e dalla fede politica: sentirsi migliori, essere intimamente aristocratici e paurosi di contagiarsi con il popolare o il popolo, che irrimediabilmente è suburra, materia purulenta da scansare. Naturalmente non fa eccezione il mondo dell’arte, nel quale molti addetti ai lavori – accademici, curatori, critici, artisti, giornalisti etc. – si definiscono a parole aperti a ogni forma di diversità, di queerness e di attenzione agli ultimi. Nonché, spesso, anche “di sinistra”, aspetto che è un’ulteriore aggravante. Come si può essere di sinistra banalmente accontentandosi del privilegio di essere nella torre d’avorio senza avere alcun interesse a condividere le proprie esperienze o i propri ragionamenti con i meno fortunati?

Coltivare la distanza

Non bastasse quindi il fatto di essere frequentemente autoreferenziale, il mondo dell’arte ha infatti troppo spesso comportamenti da casta elitista, che non considera il popolo, ossia il proprio pubblico, e, nel caso delle istituzioni, i cittadini. Come non coglierlo nelle letture sfoggiate, nello stile di vita sbandierato, nei contenuti difficilmente comprensibili, in un impegno politico solo dichiarato, nel linguaggio vacuo e inutilmente complesso? O nel compiacimento narcisista dei risultati ottenuti, che inevitabilmente sono anch’essi beni immateriali da esibire? Tutto questo fa brodo, e serve a coltivare la distanza tra gli happy few e i naturali destinatari dei contenuti culturali che vengono prodotti, ossia le persone comuni. Massì, chiamiamoli pure lanzichenecchi.

Daniele Capra

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati