Poco dopo la pubblicazione dell’ultimo pezzo, ecco l’equivoco: alcuni mi hanno fatto notare che di artisti militanti oggi ce ne sono eccome, ma è il mercato, il sistema artistico, che ne esclude e penalizza la maggior parte. Io, però, non ho mai parlato di un ipotetico artista ‘militante’ – né tantomeno di un’opera militante. (Credo anzi di non aver mai usato questo aggettivo in tutta la mia vita…)

Vediamo un po’. Quello che scrive George Orwell nel 1940 a proposito del Miller di Tropico del Cancro (pubblicato nel 1934), e della postura ‘passiva’ che implica la sua condizione di autore/essere umano “nel ventre della balena”, vale in gran parte anche oggi. Henry Miller è quanto di più lontano si possa immaginare rispetto agli scrittori politici e impegnati degli anni Trenta (in fondo così leziosi e inadeguati: soft-boiled), eppure proprio per questo, per questa sua attitudine che si fa stile, riesce a vedere ciò che è sotto gli occhi di tutti.

Opere come statement?

Quindi, anche oggi, non abbiamo affatto bisogno di artisti militanti (Dio ce ne scampi…), ma di un artista che, come dice Orwell, “suona la cetra mentre Roma brucia, e diversamente dall’immensa maggioranza delle persone che fa la stessa cosa, suona con la faccia rivolta verso le fiamme”. Di esempi ce ne sono, non so se è chiaro di cosa: esempi di autori che hanno fatto opere non come statement, come estetizzazioni politiche, né come didascalie o commenti retorici, ma di autori che sono stati capaci di fare arte dall’interno di quella “prigione viscerale”; autori cioè che a prima vista – come Miller – non sono e non sembrano politici, ma che lo sono invece a un livello molto profondo, e che per questo a volte sono andati incontro a incomprensioni altrettanto profonde.

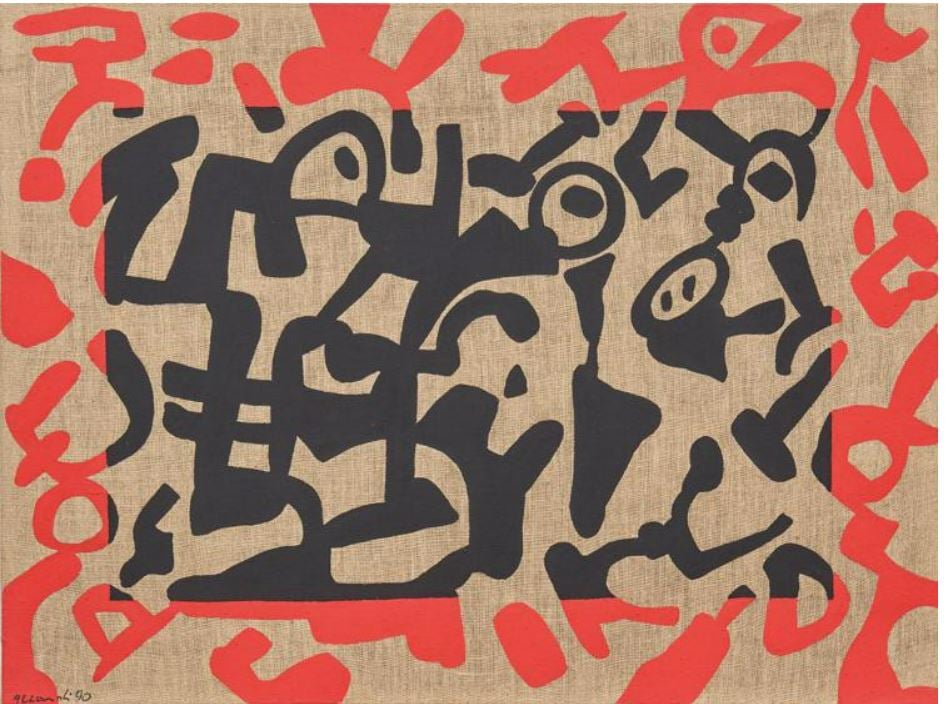

Per citarne solo una manciata: Carla Accardi, Francis Bacon. Philip K. Dick. Federico Fellini. Alba De Céspedes. Andy Warhol. Gerhard Richter. Ed Ruscha. Alighiero Boetti. Robert Smithson. E Philip Guston.

Ecco che cosa diceva Guston nel 1977, ricostruendo come era arrivato alla sua svolta pittorica ‘scandalosa’ di fine anni Sessanta: “Arrivati gli anni Sessanta mi sentivo scisso, schizofrenico. La guerra [del Vietnam], ciò che stava accadendo in America, la brutalità del mondo. Che razza di uomo sono, seduto qui a casa, a leggere riviste, a precipitare in una rabbia frustrata per tutto quanto, per poi andare nel mio studio a cambiare un rosso in blu. Ho pensato che ci dovesse essere un modo per fare qualcosa. Sapevo che c’era una strada davanti a me. Una strada molto difficile e ancora in costruzione. Volevo sentirmi di nuovo completo, come da bambino (…) Volevo sentirmi in unione con i pensieri e i sentimenti” (cit. in Tony Godfrey, L’arte contemporanea. Un panorama globale, Einaudi, Torino 2020, p. 76).

Capito? “Volevo sentirmi in unione con i pensieri e i sentimenti.” La riconnessione con la realtà esterna è anche, naturalmente, riconnessione con il proprio sé, con la propria identità.

Lo spazio di apparenza: da Judith Butler ad Hannah Arendt

Molto probabilmente, ciò di cui l’opera d’arte oggi ha davvero bisogno (qualunque aspetto essa assuma) è qualcosa di simile allo “spazio di apparenza” di cui parla Judith Butler, riprendendo la nozione da Hannah Arendt: “Lo spazio di apparenza non coincide con un luogo specifico né con l’infrastruttura materiale che condiziona il modo in cui l’arte viene presentata ed esperita. (…) non tutti i luoghi possono essere spazi di apparenza. Persino uno spazio dichiaratamente artistico può non essere uno spazio di apparenza in senso arendtiano. Lo spazio emerge dall’atto di poiesis collettiva: se tale atto vacilla o fallisce, lo spazio scompare, e non rimane che un luogo, in cui non si verifica alcuna poiesis” (Judith Butler, Perdita e rigenerazione. Ambiente, arte, politica, Marsilio Arte, Venezia 2023, p. 12). E: “(…) lo spazio di apparenza è una zona estetica, in quanto spazio che si produce nel momento in cui si dà vita a opere sensibili, tangibili. L’opera appare e contemporaneamente si crea lo spazio di apparenza. Emergono all’unisono” (ivi, p. 13).

Opere politiche e non

L’equivoco sta sempre lì: nel pensare che l’opera debba sbandierare per forza cartelloni, manifesti, tazebao. Non funziona così. In generale, anzi, possiamo dire che oggi più un’opera sembra politica, meno lo è.

L’opera è un organismo vivente, che reagisce al contesto in cui compare, un contesto fisico e immateriale, fatto di relazione con e tra persone, oggetti, altre opere, idee, situazioni; in questa reattività sta esattamente la sua natura politica, e la sua capacità trasformativa/evolutiva. Se non si comporta in questo modo, vuol dire semplicemente che non funziona, in altre parole: che una è cattiva opera, o comunque che è inutile. E non basteranno tutte le dichiarazioni di intenti, le buone intenzioni e i propositi roboanti di questo mondo a farla esistere e andare avanti (l’opera non si fa con i discorsi o le didascalie).

Christian Caliandro

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati