Sfregiata la Minerva della Sapienza di Roma. Simboli, cultura e spazio pubblico nella lotta ai femminicidi

La Minerva di Arturo Martini, simbolo dell’Università, è stata sfregiata durante una manifestazione in memoria delle ultime vittime di femminicidio in Italia. Tra scivoloni del governo, deliri vendicativi sui social e gesti di rabbia contro istituzioni deputate della formazione, la cultura resta il tema centrale e più complesso

Era stata riconsegnata alla comunità universitaria lo scorso 18 novembre, in tutta la sua fierezza e potenza plastica. Tre mesi di lavori straordinari di manutenzione erano serviti per restituire alla statua bronzea di Minerva, icona dell’Università La Sapienza di Roma, l’integrità e la leggibilità che il primo e unico restauro, eseguito nel 1996, aveva compromesso con l’uso di agenti protettivi non idonei. Negli anni, il capolavoro di Arturo Martini si era via via sbiancato, perdendo la profondità cromatica e i contrasti generati dal modellato esposto alla luce del sole. L’artista era stato incaricato nel 1934 dal grande architetto Piacentini di ideare una scultura per la costruenda Città Universitaria e in particolare per il piazzale centrale, dinanzi al lungo edificio orizzontale che accoglie Giurisprudenza e Scienze Politiche, il Rettorato, Lettere e Filosofia. Con la sua verticalità rigorosa e l’audace gesto delle mani, che brandiscono al cielo lo scudo e la spada, Minerva venne pensata come un’”esplosione in alto”, divinità antiromantica e simbolica, chiamata a rappresentare la Civiltà italiana e a incarnare quel connubio – tipico dell’estetica fascista – tra cultura e militarismo, istruzione e legge, ordine e bellezza.

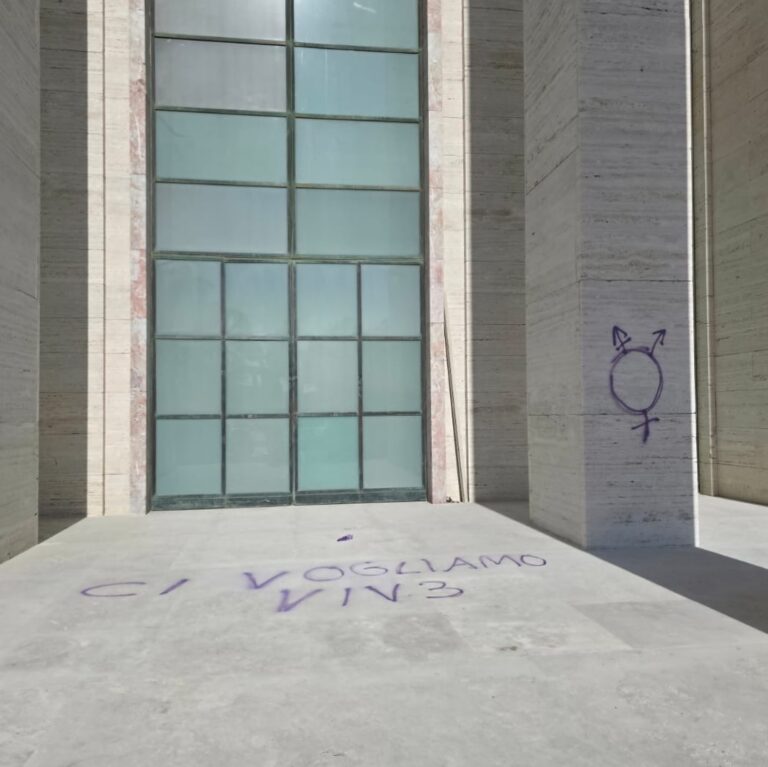

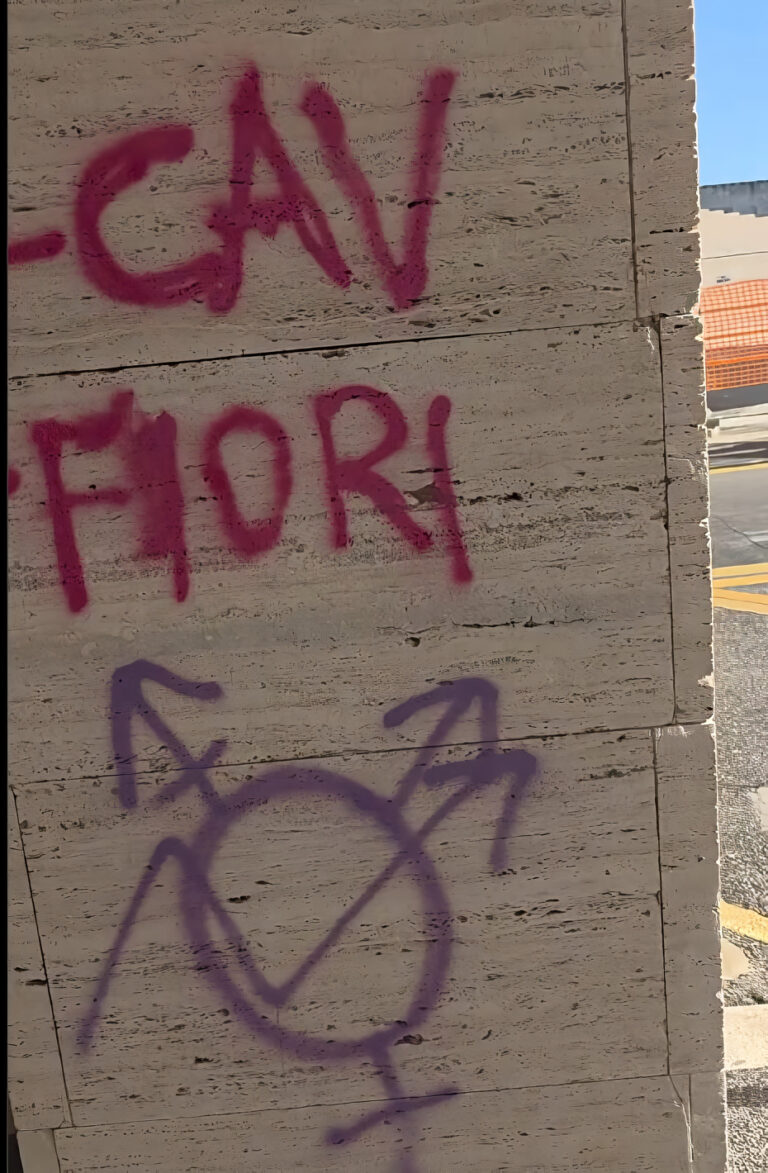

Imbrattata la Minerva e gli edifici della Sapienza di Roma

Lo scorso 3 aprile, nel corso di una manifestazione, la statua è rimasta offesa da un’aggressione, come lo scalone monumentale del Rettorato, la vasca di fronte e poi via altri punti della Città universitaria. Grandi chiazze di vernice colorata, scritte sul marmo e sul bronzo. “Dopo anni di attesa delle autorizzazioni necessarie e un significativo impegno economico a carico dell’Ateneo”, come ha voluto precisare in un post sui social la Rettrice Antonella Polimeni, la rinnovata Minerva e i prestigiosi spazi istituzionali attigui sono stati offesi dal gesto rabbioso di un gruppo di manifestanti. La prima stima dei danni è ingente, fa sapere Polimeni. Denaro ancora una volta a carico dell’Università e dunque delle casse pubbliche.

La triste immagine è routine urbana a cui siamo avvezzi, vista l’ostinazione con cui si accaniscono, anche contro palazzi storici e monumenti, pseudo writer privi di un’etica dello spazio pubblico e imbrattatori con impellenze comunicative, convinti che le loro esternazioni calcistiche, politiche o sentimentali siano di qualche interesse per le città e i cittadini. Stavolta però è diverso. Il tema è delicato, drammatico oltremisura, e chi ha colpito un luogo d’arte e di memoria così significativo lo ha fatto per esprimere un’idea giusta. Come nel caso dei collettivi ambientalisti, da anni al centro di polemiche e denunce per i loro assalti cromatici a statue e opere d’arte tra piazze e musei. Ma può una battaglia etica e culturale, intitolata a temi d’interesse collettivo, diventare motivo assolutorio per un gesto vandalico ai danni di opere e luoghi che di quella stessa collettività sono memoria, identità culturale, patrimonio?

Ilaria e Sara, le ultime vittime di femminicidio ricordate a Roma

Le migliaia di persone che si erano date appuntamento alla Sapienza giovedì 3 aprile, tra studenti, docenti, tecnici, amministrativi e bibliotecari, erano lì in ricordo dell’ennesima vittima di femminicidio, l’ennesima donna che in Italia ha incontrato la morte per mano di chi non accettava di perderla, di non poterla controllare o possedere.

Ilaria Sula, 22enne di Terni, era scomparsa il 25 marzo dalla sua casa di Roma, dove si era trasferita per frequentare la Triennale in Statistica proprio alla Sapienza. Il corpo, rannicchiato dentro una grossa valigia e gettato in un bosco nei pressi del Comune di Poli, era stato ritrovato il 2 aprile. Morta per shock emorragico, a causa di quattro coltellate al collo. Al colpevole gli inquirenti sono arrivati presto: è in carcere Mark Antony Samson, l’ex fidanzato di origini filippine da cui si era recata il giorno stesso della scomparsa per recuperare degli effetti personali. L’assassino per giorni aveva finto di essere lei, nel tentativo di depistare e dissimulare, postando contenuti social dal suo cellulare.

Nelle stesse ore si compie un altro delitto incredibilmente simile. Sara Campanella moriva il 31 marzo, ferita con una coltellata alla giugulare in un parcheggio di Messina, in pieno giorno. 22 anni anche lei, studentessa universitaria alla Triennale in Biotecnologie mediche, pagava così l’ennesimo rifiuto manifestato al collega, Stefano Argentino, che la tormentava da oltre un anno, ossessionato da lei e incapace di rassegnarsi. L’aveva attesa all’uscita della Facoltà, l’aveva seguita, implorata ancora una volta, quindi aggredita e sgozzata per strada. Tra i due non c’era mai stata alcuna relazione, all’infuori delle fantasie morbose di lui.

Femminicidi, patriarcato e proteste di piazza

Da Roma a Messina, lo strazio per questi due crimini “gemelli” ha visto intere comunità pronunciarsi con appelli, cortei, dichiarazioni piene di rabbia e di commozione, nel ricordo delle due giovani donne e nel nome di una battaglia culturale che riguarda gli uomini, innanzitutto, e con loro la società intera: le famiglie, i luoghi della formazione, i mezzi di comunicazione, la politica, le reti sanitarie deputate alla cura delle fragilità psichiche.

Anche quel gruppo di attiviste, unitesi alla manifestazione, era lì per levare un grido contro i continui femminicidi riportati dalle cronache, la cui frequenza, osservando i dati degli ultimi tre anni, non descrive un aumento dei casi (si attesta anzi una lieve, progressiva diminuzione), ma resta su livelli preoccupanti, soprattutto se si tiene conto dei contesti e della natura degli omicidi stessi: quelli contro le donne sono numericamente inferiori (circa un terzo degli omicidi totali), ma hanno specifiche connotazioni sociali e di contesto. Secondo i dati forniti dal Viminale, nel 2024 sono stati 111 gli omicidi di donne (l’8% in meno rispetto all’anno precedente), 96 dei quali commessi in ambito familiare-affettivo, con 59 attribuiti a partener ed ex partner.

Da qui il senso della parola femminicidio, che alcuni riterrebbero un inutile vezzo linguistico e che invece emerge come risposta a un preciso dato sociale, ovvero la frequente uccisione di donne in quanto donne, percepite cioè come figure più deboli o come oggetto di possesso: il fenomeno si radicherebbe in un substrato culturale – il tanto vituperato patriarcato – certamente in via di smantellamento, ma di difficile estirpazione. Strumento duttile e risonante, il linguaggio ha così trovato nel fortunato neologismo uno spazio di significazione per quegli omicidi di genere in cui si innesta l’antico retaggio maschilista. Un retaggio che ancora influisce, inconsapevolmente e sottotraccia, sui comportamenti e le sensibilità di molti uomini verso la figura femminile e ancora sulla capacità di gestire il rifiuto, sull’autostima e la considerazione dell’altro, sugli occulti meccanismi di potere e di controllo alla base di tutte le relazioni. Ne sono ulteriore e correlata manifestazione i reati di stupro, violenza fisica e psicologica, molestia, persecuzione, di cui l’enorme sommerso non denunciato costituisce la parte infinitamente maggiore.

La cultura contro la violenza

Che sia la cultura, dunque, il grande tema intorno a cui interrogarsi e su cui lavorare, è evidente. Cultura dei rapporti affettivi e dei diritti civili, cultura come educazione sentimentale, accettazione e cura del disagio psicologico, riconoscimento del proprio limite e delle proprie debolezze, e infine normalizzazione del fallimento e considerazione dell’altro come soggetto, non come strumento di conferma, di affermazione, di gratificazione manipolatoria, di controllo del reale.

Tornando al gesto vandalico di qualche giorno fa, ci si chiede allora perché dei giovani manifestanti, legittimamente turbati, abbiano sentito di dover colpire proprio l’Università, luogo di dialogo e di relazione, di conoscenza, equità e progresso. Sono solo scritte, dicono alcuni. Ma così non è, dal momento che si agisce nel campo sensibile e complesso dei simboli, degli spazi e dei beni comuni. “Ci vogliamo vive”, hanno scritto ovunque le attiviste, insieme ai segni grafici della bisessualità e della transessualità, tra secchiate di colore lanciate con rabbia. Perché aggredire un’opera d’arte e un’architettura edificate un secolo fa nel nome della formazione culturale e della libertà intellettuale? Perché danneggiare un monumento per esternare proteste e rivendicazioni? Possiamo davvero parlare di volontà di riappropriazione di spazi collettivi, di occasioni di comunicazione? Oppure di modalità “creative” per marcare e contestare territori istituzionali, dunque espressioni dello Stato, avvertiti come concentrazioni di potere? E cosa c’entrerebbe tutto questo con i femminicidi? Può ancora trovare consenso un paragone polemico, come quello evidenziato dagli ambientalisti di Ultima generazione, tra la priorità riservata alla tutela dei monumenti e l’indifferenza verso certe emergenze sociali?

Se c’è un baluardo, una strada da percorrere, una via di salvezza contro storture sociali che trovano nella sopraffazione e nell’impulso di morte l’unico linguaggio possibile, quella via va cercata nei luoghi deputati alla cultura e alla formazione: le università, le scuole, i musei, i teatri, là dove gli immaginari e le sensibilità di una comunità si costruiscono, là dove si definisce la natura dello spazio pubblico nella sua dimensione urbana, estetica, politica, architettonica, artistica, linguistica, di narrazione e di simbolizzazione. È qui, oltre che nei contesti familiari chiamati all’ascolto, alla responsabilità e all’esempio, che va posta fiducia. Ed è qui, come nelle strutture socio-psico-sanitarie, nei consultori, nei centri antiviolenza, che vanno convogliate risorse intellettuali, professionali ed economiche.

Violenza di genere e dibattito pubblico

Ma se un insensato gesto di guerrilla, sbagliando totalmente bersaglio, riporta al centro la questione dello spazio pubblico, delle istituzioni culturali e dei simboli collettivi, è spaventoso il rumore che intanto si leva sui social dinanzi all’ennesima notizia di cronaca nera. Migliaia i commenti di convinti sostenitori della pena di morte e della tortura, auspicati strumenti di contenimento e castigo. L’invocazione dell’ergastolo, magari senza processo e con annesso pestaggio da parte dei carcerati, è il più gentile degli auspici rivolti agli assassini. C’è anche chi vorrebbe organizzare spedizioni punitive per vendicare le giovani vittime e assicurare a una giustizia fai da te chi, certamente, “non si farà nemmeno un giorno di carcere” (ricordiamo che Filippo Turetta e Alessandro Impagniatello, assassini di Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano, sono stati di recente condannati all’ergastolo in primo grado). Le invettive raggiungono poi gli avvocati degli imputati, accusati di voler “difendere” i carnefici. A proposito di cultura, in tema di diritto e democrazia, l’analfabetismo diffuso appare sconcertante.

Si tratta della stessa “pancia del paese” che ha additato Gino ed Elena Cecchettin, padre e sorella di Giulia, colpevoli di aver cercato un’eccessiva “visibilità” con il loro impegno contro la violenza sulle donne e le esternazioni sul patriarcato: una modalità semmai composta e consapevole di affrontare un dolore infinito, puntando proprio sulla sensibilizzazione culturale.

Femminicidi: delitti, pene, pregiudizi

E poi c’è la politica. Che mette a punto strumenti di prevenzione spesso inefficaci, generando la convinzione che chiedere aiuto sia inutile: la legge sullo stalking, a suo tempo rivoluzionaria e recentemente riveduta, ha spesso mostrato i suoi limiti, nella difficoltà di fermare i persecutori o di consentire per tempo l’intervento delle autorità, a protezione di vittime che fanno fatica a denunciare, per paura, per situazioni di dipendenza economica dal coniuge, per il bisogno di tutelare i figli, per solitudine, fragilità, sudditanza psicologica. E il famoso inasprimento delle pene che incidenza ha o avrebbe? Quanto può essere considerato un deterrente, soprattutto nel caso di omicidi commessi da soggetti quasi sempre lucidi, ma evidentemente affetti da disturbi della personalità? Basti pensare che nei paesi in cui è in vigore l’oscena pena capitale nessun vantaggio è mai stato registrato in termini di numero dei crimini commessi.

Le esternazioni del Ministro degli Interni Nordio, all’indomani degli omicidi di Sara e Ilaria, hanno infine toccato l’apice della retorica distorsiva, spostando il tema verso il più diffuso dei preconcetti razzisti: “Abbiamo veramente fatto il possibile, sia come attività preventiva per incentivare il codice rosso e accelerare i termini, sia nell’aspetto repressivo. Purtroppo, il legislatore e la magistratura possono arrivare entro certi limiti a reprimere questi fatti, che si radicano probabilmente nella mancanza di educazione civica e di rispetto verso le persone, soprattutto per quanto riguarda giovani adulti di etnie che non hanno la nostra sensibilità verso le donne”. Secondo l’XI rapporto EURES sui femminicidi, nel 2024 sono aumentate le donne straniere uccise ma sono diminuiti gli autori di femminicidio di nazionalità non italiana (da 23 a 16, con un decremento del 30,4%), mentre è rimasto stabile il numero degli italiani (83 nei primi undici mesi del 2023 e del 2024). L’accento propagandistico sull’etnia (che per altro non coincide con l’appartenenza culturale) è dunque non solo fuori luogo, nella comune battaglia contro la violenza, ma non è suffragato da dati obiettivi.

Tra pregiudizi, istinti di vendetta e luoghi comuni che offuscano il dibattito, vale la pena ricordare ancora quale sia il fulcro della questione: la cultura, l’educazione femminista, la costruzione di consapevolezze nuove, l’attenzione alla dimensione umana e psichica dell’individuo. Un territorio composito che chiede un impegno costante e trasversale, e in cui scuola e università hanno un ruolo primario. Basti pensare, ed è un esempio su mille, ai laboratori di ricerca attivati proprio dalla Sapienza di Roma, come quello su “Genere, Cultura, Società” o sullo “Sviluppo dell’identità di genere”. Strumenti di battaglie cruciali, che nel pensiero e nella conoscenza trovano l’arma migliore.

Helga Marsala

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati