L’arte di morire. Il mito tragico di Sylvia Plath a Washington

L’anima tragica di Sylvia Plath e la sua idea di scrittura. Una vita di passione, poesia, ardore intellettuale e sentimentale. Ma anche di depressione, tormento, senso di inadeguatezza. La morte giunge troppo presto: si uccide a soli trent’anni. Restano i diari, i romanzi e i tanti versi straordinari. Oggi lo Smithsonian di Washington le dedica una mostra.

C’è spesso un desiderio di potenza, un’urgenza insopportabile di vita, in fondo alle meccaniche segrete di un suicidio. È una contraddizione assurda, come assurda è l’opzione intransigente di chi, trovatosi sul bordo, sceglie di avanzare. Un passo oltre, contro l’istinto di sopravvivenza, la lotta strenua, la voce primordiale. Eppure, in questa cecità improvvisa che assomiglia a una visione superiore, in questo recidere il legame col mondo consegnandosi alla notte ‒ che è terrore ma anche quiete ‒, c’è un grido simile a un’affermazione. Si tratta di dichiarare l’inevitabile resa dinanzi a un’intollerabile distanza: quella tra la vita possibile e la vita vissuta, l’immagine di sé e la sua proiezione, la volontà e l’accettazione, la malattia e il suo rifiuto. Chi si toglie la vita, probabilmente, avrebbe amato vivere in una maniera eccentrica, infinita, esasperata. Se solo tutti i pezzi dell’ingranaggio avessero girato nel verso giusto. A saperlo indovinare, il verso.

“Morire

è un’arte, come qualunque altra cosa.

Io lo faccio in modo magistrale”.Sylvia Plath

Sylvia Plath, portrait

LA BAMBINA CHE VOLEVA ESSERE DIO

Sylvia Plath è uno di quei personaggi esemplari che questa storia di “affermazione nella negazione” ce l’hanno scritta addosso. La depressione come compagna intermittente, la passione come spinta perpetua, lo studio come disciplina, il talento come una specie di supplizio, in un’equazione più volte ripetuta tra esistenza e scrittura. Una scrittura che era gonfia di ambizione, di bellezza, di ricerca fino al midollo della parola. Il solo modo per avvicinarsi alla perfezione.

E alla fine la scrittura è stata il luogo in cui la vita si è vista superata: Sylvia Plath si uccide, giovanissima, sconfitta come donna, moglie, madre, ma le sue poesie continuano a fare luce, a essere recitate, decodificate, tradotte, respirate, tramandate, messe in riga, in forma, in nota. Si è uccisa realizzando un’ossessione che le girava in testa fin da ragazzina, dopo alcuni tentativi andati a vuoto. E ai suoi versi ha lasciato il compito della durata: la supremazia della parola sul dolore e sulla natura.

Nei Diari, in un appunto del 1950, scriveva: “Frustrata? Sì. Perché non posso essere Dio – o la donna-uomo universale – o una qualsiasi cosa che conti. Io sono quello che provo, penso e faccio. Voglio esprimere il mio essere con tutta la pienezza possibile perché da qualche parte ho scovato l’idea di poter dare un senso alla mia esistenza in questo modo”. Determinata a vent’anni, piegata dalla fatica a trenta. Il senso lo aveva cercato invano, in quel suo tempo breve: “Ho bisogno di un padre, ho bisogno di una madre, ho bisogno di un individuo vecchio e saggio per gridare. Parlo a Dio ma il cielo è vuoto. E Orione tira dritto, e non dice una parola”. Così trascorreva una fredda sera di febbraio, a Cambridge, compilando un’intensa pagina di memorie: “Mi sento come Lazzaro: è una storia così affascinante. Ero morta e sono resuscitata e mi aggrappo al valore puramente sensoriale del suicidio, all’esserci andata vicino”.

Sylvia Plath senza sosta ‒ scansando la morte, cercandola, subendo anche dei ricoveri psichiatrici ‒ avrebbe inseguito l’altezza superba delle cose, nello spettacolo sontuoso del paesaggio, nel mistero dell’Io scisso, o ancora lungo quel “muro bianco, obliquo al cielo, sopra il quale il cielo si ricrea infinito, verde, intoccabile. Gli angeli vi nuotano, e le stelle, anche loro indifferenti”. E ad ogni punto altissimo raggiunto ‒ ma non ancora estremo ‒ la sua voce risuonava solitaria. L’immagine di sé restava incompiuta. La parola scritta era l’unica occasione per trovarsi, l’esercizio salvifico che aumentava prima l’ardore e poi l’incertezza e poi daccapo. La vera forma di sopravvivenza, in ogni caso.

Sylvia Plath a lavoro

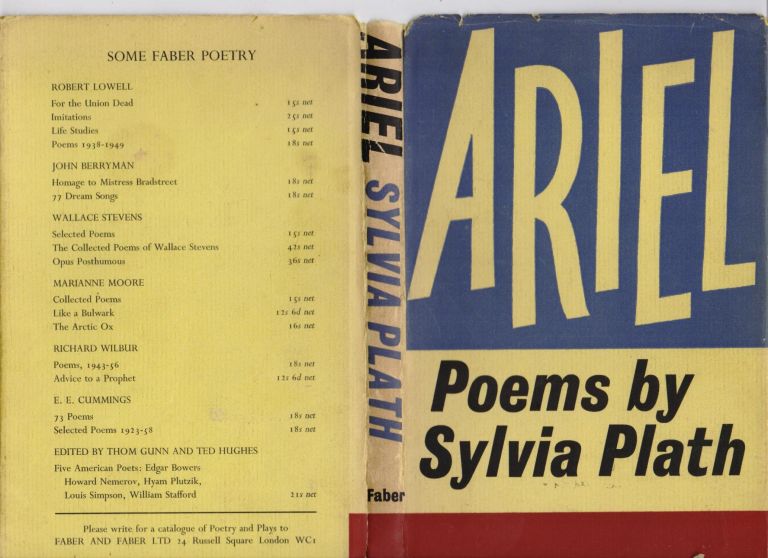

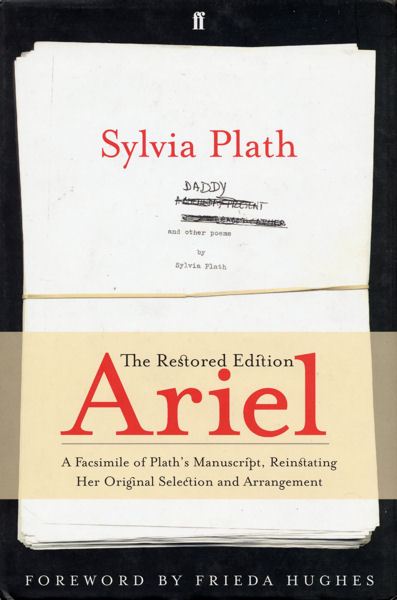

ARIEL

Fu solo nell’autunno del 1962 che sentì d’essere prossima a qualcosa di superiore. Era un periodo doloroso, segnato dalla separazione dall’amato marito, il poeta Ted Hughes, cacciato per via di una storia extraconiugale. Un medico curava i suoi stati d’abbandono, il corpo era fragile, la mente offuscata, il peso di vivere eccessivo. Aveva completato il romanzo La campana di vetro, pubblicato con successo in Inghilterra nel gennaio del ‘63, ma rifiutato in America: sotto pseudonimo Plath raccontava l’esperienza del disagio mentale e dell’elettroshock, con una lucidità che fu spaesante per alcuni editori. La scrittura si faceva bisturi, canale introspettivo, denuncia. A una donna, in quegli anni, difficilmente si perdonava tanta spregiudicatezza.

In quei mesi, in preda a una febbre incandescente, scrisse, levigò e revisionò senza sosta le oltre quaranta poesie poi raccolte in Ariel, capolavoro pubblicato postumo. Il 6 ottobre del 1962 scriveva alla madre: “Sono una scrittrice geniale; me lo sento. Sto scrivendo le poesie più belle di tutta la mia vita; mi renderanno famosa…”. Uno stato di esaltazione e di consapevolezza, una grandeur spirituale e lirica che si univa al tormento della disillusione. Quattro mesi dopo quella lettera, Sylvia Plath, la bambina che voleva essere Dio e che sognava di diventare una grande scrittrice, si sarebbe tolta la vita. Con lei morivano l’ambizione e la furia del verso.

E sono versi fiammeggianti, quelli di Ariel. Selvatici, ampi, perversi, pieni di dolcezza e di durezza, focosi e luttuosi, in cerca di severità ma anche di tenerezza. Contro la disperazione. Versi che accostano immagini di natura al mistero della condizione umana: scanditi tra la notte di violette e l’alba, “mentre il giorno scivola via come nastro telegrafico”.

E la parole sono “Asce / Al cui colpo il bosco grida […] / Parole asciutte senza codicilli / Gli instancabili colpi di zoccoli. / Mentre / Dal profondo dello stagno, stelle fisse / Governano una vita”. Tutta l’insofferenza affiorava, non necessitando di fronzoli, dissimulazioni o decorazioni, nel rigore di versi femminili, quando la femminilità è un fluire inquieto, una facilità alla lotta, un sentire titanico. Non dimenticando che “il flusso del sangue è flusso d’amore, / Il sacrificio assoluto”.

Sylvia Plath with her two children, Nicholas and Frieda, April 1962 Ph. Siv Arb Writer Pictures

LE CONSEGUENZE DELLA MORTE E DELL’AMORE

Trent’anni, due bimbi piccoli, un marito che l’aveva mollata, la mente stanca. Quella dell’11 febbraio 1963 fu l’ultima delle sere, nella sua casa di Londra al 23 di Fitzroy Road. I bambini di 1 e 2 anni dormivano in camera, latte, pane e burro sul comodino, dei panni a ostruire le fessure delle porte chiuse. E la morte cercata con un forno a gas, infilandoci la testa e lasciandosi cadere in terra. Aveva appuntato sul foglio il numero del suo medico, con un messaggio rivolto a chi l’avrebbe trovata: certamente la babysitter attesa la mattina successiva. Sylvia voleva salvarsi? Era forse un ennesimo tentativo di morire “in modo magistrale” e poi venirne fuori, da provetta Lady Lazarus? Era ancora quel muoversi inquieto fra le terra e l’aldilà, fra il gesto nichilista e quello affermativo?

I soccorsi arrivarono comunque tardi. E quella morte fu così potente, così simbolicamente piena, eloquente, tuonante, che ne avrebbe generate altre. Per caso o per conseguenza. Nel 1969 spirò allo stesso modo, come sul set di un remake cinematografico, l’amante del marito, Assia Wevill, insieme alla bambina che avevano avuto insieme. Il gas di cucina le addormentò avvinghiate, sul letto.

Ted Hughes and Sylvia Plath in Yorkshire, UK, 1956. Ph. Harry Ogden, Courtesy Mortimer Rare Book Collection, Smith College, Northampton, Massachusetts

Nel 1974 si uccise Anne Sexton, anche lei con il gas, ma quello dell’automobile in cui si era sigillata. Sexton, superba poetessa americana, aveva incontrato Sylvia durante un seminario all’università: ne era nato un legame forte, non esente da rivalità. Dopo la morte dell’amica aveva scritto: “Come hai potuto scivolare giù da sola /nella morte che così tanto e così a lungo ho desiderato /… la morte di cui così tanto parlavamo a Boston /mentre ci scolavamo tre martini extra dry”. Il suicidio, che spesso si erano figurate insieme fra un drink e una fila di versi, le avrebbe sottratte entrambe a un’esistenza straziata dal mix di sensibilità e senso d’inadeguatezza. Tutto era troppo e troppo poco. A un certo punto meglio trattenere il respiro e precipitare: all’orizzonte non c’era più terra da concimare.

Molto tempo dopo, nel 2009, si sarebbe impiccato nella sua casa in Alaska Nicholas Hughes, 47 anni, secondogenito di Sylvia e Ted. Un copione familiare, ripetuto con un tragico delay.

La tomba di Sylvia Plath ph. bookraider rosarita

UNA MOSTRA ALLO SMITHSONIAN

Sylvia Plath, scivolata nel mito come si scivola nel buio di una fine precoce, amata dalle femministe per la tempra di donna indipendente e non omologata, simbolo di una sofferenza comune benedetta da un talento straordinario, è stata raccontata da saggi, romanzi, film, spettacoli teatrali. Una storia che non smette di generare nuove storie. E che oggi è al centro di una mostra alla National Portrait Gallery dello Smithsonian, tempio delle arti di Washington. La prima grande esposizione dedicatale da un’istituzione museale.

Il percorso nella vita della scrittrice si snoda attraverso lettere, manoscritti, disegni e dipinti, fotografie di famiglia, oggetti personali, non dimenticando di mettere in relazione il suo mondo privato con i codici e i cliché della borghesia americana di metà secolo scorso: tempi in cui essere donne emancipate, mogli, intellettuali, significava lottare per ottenere rispetto. Tra i vari documenti, provenienti dagli archivi Plath dello Smith College e dell’Università dell’Indiana (Biblioteca Lilly), anche la tesi di laurea, Lo specchio magico: uno studio sul doppio in due dei romanzi di Dostoevskij.

Ed è un tema, quello del dualismo, che sarebbe tornato sovente. Una contraddizione esistenziale che diventava investigazione filosofica, letteraria. La scrittura e il suo doppio, parafrasando Artaud: sentieri tra la vita e la morte, l’affermazione e la negazione, l’euforia e l’apatia, la lucidità e la visione. Oppure, simbolicamente, tra la linea orizzontale e quella verticale.

“Stasera, all’infinitesimo lume delle stelle,

alberi e fiori hanno sparso i loro freddi profumi.

Ci passo in mezzo ma nessuno di loro ne fa caso.

A volte penso che mentre dormo

forse assomiglio a loro nel modo più perfetto –

con i miei pensieri andati in nebbia.

Stare sdraiata è per me più naturale.

Allora il cielo ed io siamo in aperto colloquio,

e sarò utile il giorno che resto sdraiata per sempre:

finalmente gli alberi mi toccheranno, i fiori avranno tempo per me”.

Sono gli ultimi versi di Io sono verticale, poesia del 1961 che si apre con un audace “Ma preferirei essere orizzontale”, direttamente agganciato al titolo. La prospettiva qui si rovescia rispetto alla simbologia comune. Perché è solo in quell’adagiarsi definitivo, in quel farsi suolo così simile al morire, che il miracolo può compiersi. È da lì che lei sente di poter raggiungere le stelle: non toccandole, come l’idea di verticalità suggerirebbe, ma guardando dritto sopra di sé, stesa, parallela al firmamento, contemplandosi in esso e lasciandosi coprire. Intavolando un dialogo. Allora gli alberi e i fiori saranno guardiani, a prendersi cura di un vuoto antico, mentre l’azzurro si farà lenzuolo, specchio, pagina infinita. Poter essere Dio, finalmente. A tu per tu con il cielo.

‒ Helga Marsala

Washington // fino al 20 maggio 2018

One Life: Sylvia Plath

NATIONAL PORTRAIT GALLERY

8th and F Streets NW

http://npg.si.edu/

1 / 15

1 / 15

2 / 15

2 / 15

3 / 15

3 / 15

4 / 15

4 / 15

5 / 15

5 / 15

6 / 15

6 / 15

7 / 15

7 / 15

8 / 15

8 / 15

9 / 15

9 / 15

10 / 15

10 / 15

11 / 15

11 / 15

12 / 15

12 / 15

13 / 15

13 / 15

14 / 15

14 / 15

15 / 15

15 / 15

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati