Biennale di Lione. Ecco come interpretare la modernità

Mentre chiudono le Biennali di Venezia e Istanbul, a Lione la rassegna curata da Emma Lavigne prosegue fino all’Epifania. Un’occasione per visitare una città interessante e una mostra ben fatta. Che ha parecchi punti in comune con l’edizione 2017 della rassegna lagunare.

Partiamo dalla Biennale di Venezia: nei giorni dell’opening, a caldo, l’avevamo definita un’edizione “brutta ma giusta”. Le motivazioni per questo giudizio sono molteplici, e soprattutto situate a diversi livelli. In sintesi: da un lato c’è Christine Macel, curatrice museale, figura chiave del Centre Pompidou; dall’altro c’è Paolo Baratta, deus ex machina della Biennale in tutte le sue articolazioni, che con la consueta lucidità ha individuato l’urgenza di assestare la rotta: “Il punto di avvio è di nuovo l’arte”, scrivevamo, “sono di nuovo gli artisti, le loro pratiche, la loro capacità di emozionare e emozionarsi, la loro magia, la loro capacità di “fare mondi”, anche se questi mondi non hanno diretta e lineare relazione con questo mondo e i suoi attuali problemi”.

Ora che la Biennale di Venezia ha chiuso i battenti, i risultati si vedono: 615mila visitatori (+23% rispetto al 2015), 9 settimane in cui i visitatori hanno superato numericamente quelli della settimana di opening (23mila), 31% di under 26. Dati che confermato quella lettura: la Biennale così pensata funziona, e funziona con il pubblico “reale”, in specie con quello del futuro.

DA VENEZIA A LIONE

Perché partire da Venezia, parlando della Biennale di Lione? Perché le parentele sono strette. A partire dal fatto che la curatrice della rassegna francese è Emma Lavigne, collaboratrice di lungo corso della Macel e ora alla direzione del Pompidou Metz, la cui sede madre festeggia nel 2017 i quarant’anni di vita. E quindi c’è tutta un’idea, una formazione, un approccio all’arte che si somigliano, come emergeva anche dall’intervista che abbiamo pubblicato poco prima che la Biennale lionese inaugurasse.

D’altra parte, il corrispettivo di Baratta a Lione si chiama Thierry Raspail: anche in questo caso, una figura cruciale, che ha saputo traghettare la rassegna a livello internazionale, imprimendo ogni due anni (anzi: ogni sei, con trilogie che, ancora una volta, richiamano il modus operandi di Baratta) una direzione precisa alla mostra, grazie alla scelta mirata dei direttori che di volta in volta si avvicendano.

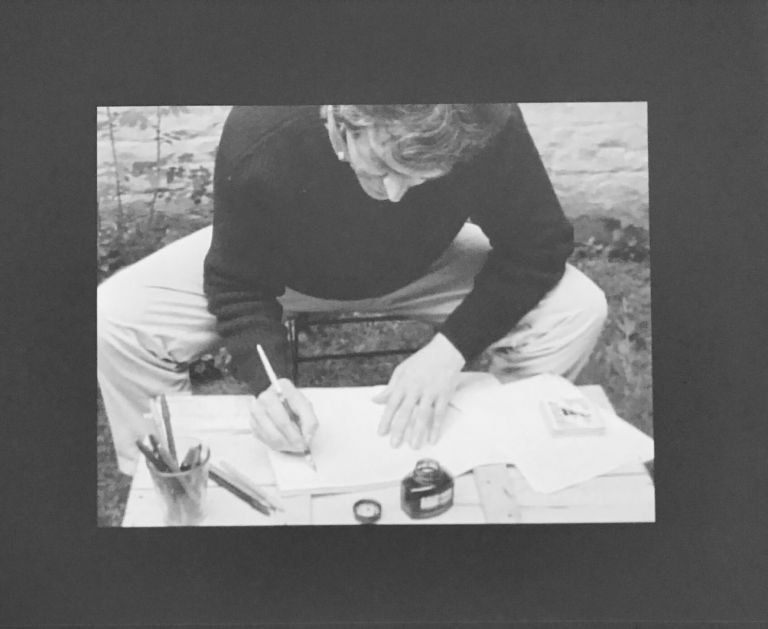

Biennale di Lione 2017. Marcel Broodthaers, La Pluie, 1969

L’EDIZIONE 2017. IL MAC

Ogni tre edizioni, Raspail sceglie una parola, che i tre direttori dovranno interpretare. Moderno è il concetto che è stato proposto nel 2015 a Ralf Rugoff e con il quale anche Emma Lavigne si è dovuta confrontare. Ma mentre Rugoff, in una mostra non entusiasmante, aveva sostanzialmente bypassato l’indicazione e scelto di lavorare sull’attualità post-moderna, la Lavigne ha preso in carico lo spunto in maniera molto più didattica. E quest’ultimo termine non va inteso in senso negativo: non è il sinonimo di didascalico, anche se poi qualche scivolone c’è, ma in percentuali fisiologiche.

Così, la Biennale del 2017 – che è piccola, se messa a confronto con mastodonti come Venezia o Istanbul – è agevolmente leggibile, e addirittura comprensibile. Volendo ulteriormente semplificare: al MAC – Musée d’Art Contemporain, che è un museo nel senso più classico del termine, Lavigne racconta la nascita della modernità nel campo dell’arte – ovvero: la nascita dell’arte contemporanea – partendo da Marcel Duchamp. Però poi propone una storia diversa dal solito, concentrandosi su fenomeni che la direttrice legge come costitutivi della modernità stessa e della sua evoluzione, e non – come spesso accade – come incidenti in una storia lineare. Per intenderci: accanto a Duchamp c’è George Brecht. E poi Fluxus non è l’eccezione che conferma la regola, ma il (quasi) naturale sfaldamento di una regola che era intrinsecamente destinata a implodere. Medesimo discorso si può fare, e viene fatto, a proposito di Marcel Broodthaers: non si tratta di una figura e di un lavoro a sé stante, isolato; al contrario, è l’anello fondamentale di congiunzione fra papà Duchamp e la critica istituzionale, ovvero quella meta-riflessione sull’arte e i suoi luoghi e le sue procedure di riconoscimento che è poi – ancora una volta – la modernità stessa dell’arte. Che piaccia o no.

Andando a quota zero di questa china, è lo spazio della mostra, lo spazio del mostrare e del fruire che immediatamente viene messo in discussione. Due esempi su tutti, al MAC, in una sezione denominata Arcipelago della sensazione (en passant: l’intelligibilità di queste sezioni sfiora lo zero; tanto meglio attraversare gli spazi espositivi considerandoli degli unicum curatoriali): un Ambiente spaziale di Lucio Fontana e un altro ambiente, candido e altrettanto spettacolare, di Ernesto Neto. E per un momento ci si dimentica di essere all’interno di un classicissimo museo, complice l’utilizzo intelligente della praticabilità e dell’immersività, anche nella sua declinazione acustica, ad esempio con l’installazione sonora di Davide Balula.

Biennale di Lione 2017. Exhibition view at La Sucrière

PASSAGGIO ALLA SUCRIÈRE

Il titolo della mostra di Emma Lavigne è Mondes flottants, con un riferimento che va, come la stessa curatrice ci ha spiegato, non tanto alla “modernità liquida” di Zygmunt Bauman, con tutta la coda apocalittica che questa analisi si porta dietro, bensì al concetto giapponese di Ukiyo-e. E torniamo dunque all’approccio adottato anche da Christine Macel a Venezia: non un astrarsi dal mondo e dalle sue attuali problematiche, questo no, ma un approccio laterale, non frontale; restituendo in tal modo un ruolo precipuo all’arte, che è deputata sì a far riflettere, ma appunto partendo da sé e dal Sé, in maniera induttiva più che deduttiva, ovvero andando dal particolare al generale e non viceversa.

Così alla Sucrière si entra nella post-modernità e nel dis-ordine che permea il nostro mondo, ma con quella sottigliezza nel proporre questioni scottanti che è esemplificata dall’enorme telo flottante – per l’appunto – di Hans Haacke (White Wide Flow). L’immersione del visitatore nell’opera fa da fil rouge, la cacofonia che si riscontra soprattutto nel mezzanino restituisce il labirinto di nodi che dobbiamo quotidianamente affrontare, ma declinati in maniera organica: arte in forma organica per problematiche affrontate da organismi viventi, cioè noi.

Indicativo in questo senso che uno dei riferimenti teorici per la mostra sia quel capitale libro di David Toop che è Ocecan Sound: Aether Talk, Ambient Sound and Imaginary. E la risposta in termini di opere/ambienti si concretizza in due dei lavori più impattanti allestiti in questa sede: l’Arachno Concert di Tomás Saraceno e la Sonic Fountain II di Doug Aitken.

INTERMEZZO E CHIAVE DI VOLTA

A rilegare con leggerezza le pagine sciolte di questa mostra a doppio passo è un’installazione architettonico-artistica montata in place Bellecour. Dopo decenni, dai magazzini del Pompidou di Parigi riemerge il Radôme, la cupola geodesica progettata da Buckminster Fuller, altro rappresentante eccentrico della nostra modernità. Al suo interno ospita un’opera di Céleste Boursier-Mougenot, Clinamen: una piscina la cui acqua azzurra è messa in movimento da silenziosi motori, generando l’incontro/scontro – questo tutt’altro che silenzioso – fra le porcellane che vi navigano all’interno. In una deriva che dà vita a incontri fortuiti, e generosamente creativi. D’altronde, è così che si è aggregato il mondo, secondo Epicuro: in un drammatico, ripetuto, gioioso e aleatorio urto.

– Marco Enrico Giacomelli

Lione // dal 20 settembre 2017 al 7 gennaio 2018

14. Biennale de Lyon – Monde flottantes

a cura di Emma Lavigne

www.labiennaledelyon.com/

1 / 19

1 / 19

2 / 19

2 / 19

3 / 19

3 / 19

4 / 19

4 / 19

5 / 19

5 / 19

6 / 19

6 / 19

7 / 19

7 / 19

8 / 19

8 / 19

9 / 19

9 / 19

10 / 19

10 / 19

11 / 19

11 / 19

12 / 19

12 / 19

13 / 19

13 / 19

14 / 19

14 / 19

15 / 19

15 / 19

16 / 19

16 / 19

17 / 19

17 / 19

18 / 19

18 / 19

19 / 19

19 / 19

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati