Tutto, ma proprio tutto Bruce Nauman a Basilea

Come definire Bruce Nauman? Ci prova questa mega retrospettiva svizzera allestita allo Schaulager e fra pochi giorni in partenza per il MoMA di New York. L’artista statunitense però sfugge e si nasconde, scompare. Instillando domande che risuonano da mezzo secolo. Una mostra da vedere senza se e senza ma.

Lo scrivevamo già durante le giornate di Art Basel: la cittadina svizzera, che si tratti di musei pubblici o istituzioni private, produce mostre intergalattiche. E quest’anno, insieme all’accoppiata Bacon / Giacometti alla Fondation Beyeler, la palma d’oro va senza ombra di dubbio alla mega retrospettiva di Bruce Nauman (Fort Wayne, Indiana, 1941) allo Schaulager.

LE COORDINATE DELLA MOSTRA

Se dunque ancora non l’avete vista, e non avete in programma un volo transoceanico nei prossimi mesi, il consiglio è di non perderla: c’è tempo fino al 26 agosto, una settimana scarsa, prima che si trasferisca a New York, suddivisa fra MoMA e MoMA PS1.

Perché va vista? Perché si tratta della retrospettiva più completa a livello globale nell’ultimo quarto di secolo. Per l’occasione, e per la prima volta, lo Schaulager ha addirittura disallestito le opere permanenti di Roberg Gober e Katharina Fritsch che si trovano al piano -1. Così l’intero spazio espositivo, ovvero il basement e l’underground, sono tutti dedicati all’artista americano. E se l’anno scorso vi domandavate perché lo Schaulager avesse aperto le porte all’immenso magazzino ospitato nei piani superiori, beh, la risposta è questa: alla mostra di Nauman si lavorava già, e dopo un lungo periodo di trattative e studio.

D’altro canto, il legame fra Nauman e la Svizzera (sì, partecipò alla mitica When Attitudes Become Form alla Kunsthalle di Berna nel 1969), in particolare Basilea, risale all’inizio degli Anni Settanta, quando la Emanuel Hoffmann Foundation (la proprietaria della collezione ospitata allo Schaulager) acquisì i suoi primi lavori insieme al Kunstmuseum Basel. E da allora la fondazione che fa capo alla famiglia proprietaria dell’azienda farmaceutica Roche non ha mai smesso di comprare le sue opere, anche storiche, contravvenendo addirittura alla propria mission, che la vuole impegnata nell’acquisto e produzione di opere strettamente contemporanee. In tal modo, quello posseduto dalla Emanuel Hoffmann Foundation è una delle raccolte più ampie delle opere di Nauman.

Bruce Nauman, Eating My Words, dal portfolio Eleven Color Photographs, 1966-67-1970-2007. Museum of Contemporary Art Chicago. Photo Nathan Keay © MCA Chicago © Bruce Nauman – 2018, ProLitteris, Zurich

NAUMAN: UNO E CENTOMILA

Se si portasse una matricola a visitare la mostra, senza fornirgli alcun dato preliminare, difficilmente ne riconoscerebbe il carattere monografico. Perché la cifra di Nauman non è che non ci sia, ma è talmente diluita da una ricerca incessante, talmente disparata nei mezzi espressivi più diversi (video, film, performance, scultura, ambienti, fotografia, disegno, neon, suono, installazione), che non è affatto facile, almeno di primo acchito, comprendere che si tratta di opere realizzate dal medesimo artista.

Certo, ci sono tematiche ricorrenti, sotto la guida di una inarrestabile messa in discussione dei valori fondanti l’arte (l’estetica, l’etica), e ancor prima dell’identità e del ruolo dell’artista nella nostra società – l’unica, peraltro, dove esista la figura dell’artista per come crediamo di intenderla.

La scelta dei curatori (Kathy Halbreich insieme a Heidi Naef, Isabel Friedli e Taylor Walsh), come recita il titolo della mostra, Disappearing Acts, è ricaduta sulla sparizione, intesa come fenomeno empirico e come metafora, nelle sue declinazioni che nutrono la costellazione semantica composta dall’assenza, dal vuoto, dall’omissione, dalla privazione, dalla non-esistenza. Si tratta di uno spunto interessante, ma che ha la funzione “debole” di un concetto-ombrello, utile però troppo vasto per risultare efficace. Meglio quindi fare un passo indietro – con le domande “primordiali” che citavamo poc’anzi – oppure un passo avanti, per analizzare da più presso almeno alcune delle declinazioni fattuali messe in opera da Nauman.

Ad esempio: chi o cosa è un “vero artista”? Forse The True Artist is an Amazing Luminous Fountain (1966), ma quanta (auto)ironia c’è in questa frase? La parte assegnata allo spettatore consiste magari nel porre un punto interrogativo, alleggerendo quindi l’apoditticità dello statement e insinuando dubbi fecondi, forieri di ulteriori affermazioni circospette?

Un passo indietro ulteriore conduce al corpo umano, prima ancora che venga categorizzato socialmente e lavorativamente. Un corpo è un corpo, cioè: prima di essere il corpo di un avvocato, di un idraulico, di un artista. Un corpo unico, una firma biologica, che tuttavia Nauman “stressa”, anch’esso. Così nascono lavori come Six inches of my knee extended to six feet (1967) – si noti en passant l’efficacia strumentale che hanno le misure anglosassoni, quando parlano di “piedi”, “pollici” ecc. – e My Last Name Exaggerated Fourteen Times Vertically (1967). Qualcuno comprerebbe un lavoro di Nauman firmato con quella “esagerazione”?

Bruce Nauman, Myself as a Marble Fountain, 1967. Emanuel Hoffmann Foundation. Photo Kunstmuseum Basel, Martin P. Böhler © Bruce Nauman – 2018, ProLitteris, Zurich

SPARSE FONTI D’ISPIRAZIONE

Non è un caso che la mostra si apra con Venice Fountains (2007), doppia fontana unmonumental che richiama il suo celeberrimo Myself as a Marble Fountain (1967). ‘Fountain’ come l’opera ancor più famosa di Marcel Duchamp, quell’orinatoio che ha contribuito massicciamente all’ingresso dell’arte nella sua era moderna; e che ha posto i problemi più scottanti all’arte stessa e all’artista, gli stessi con i quali si confronta da mezzo secolo Bruce Nauman. Duchamp quindi, papà del concettuale e fonte di inesauste domande per l’artista americano. Ma pensiamo ai video che l’hanno sin da subito reso celebre, quelli realizzati in studio (e nel suo ranch in New Mexico, nel sequel Setting a Good Corner (Allegory & Metaphor), 1999): al proposito, Nauman dichiara che, se “sono un artista e sono in studio, allora quel che faccio in studio dev’essere arte… A questo punto l’arte diventa un’attività piuttosto che un prodotto”. Non è una delle definizioni paradossalmente più corrette del ready-made? Il ready-made, che ovviamente non è l’orinatoio in mostra (o le sedie tutt’altro che kosuthiane di White Anger, Red Danger, Yellow Peril, Black Death, 1984), ma l’atto di portarlo al museo e conseguentemente l’atto linguistico, e poi mercantile, di renderlo un’opera d’arte.

A breve distanza da Duchamp, in ambito statunitense, c’è John Cage. Quel John Cage citato esplicitamente in Mapping the Studio II with color shift, flip, flop, & Flip / flop (Fat Chance John Cage) (2001), evoluzione, se così si può dire, dei videotape Anni Sessanta, realizzato con telecamere fisse a infrarossi, dove l’estetica della sorveglianza si miscela alla casualità degli accadimenti notturni, alla lunghezza estesa ed estenuante (in cui fanno capolino l’Andy Warhol di Sleep, 1964, da un lato, la musica minimalista dall’altro – si noti che Nauman partecipò alla performance di Steve Reich Pendulum Music nel 1969), al silenzio ritmato che informa buona parte dell’opera sonora di Cage.

Probabilmente meno noto e notato, il Ludwig Wittgenstein delle Ricerche filosofiche (1953), che tuttavia emerge con forza in lavori come Eating my Words (appartenente alla serie delle Eleven Color Photographs) e in generale nelle opere che hanno a che fare più direttamente con il linguaggio, dalla poesia concreta di Cones Cojones (1973-75) alla critica delle opposizioni binarie, specie in ambito etico, di Seven Virtues/Seven Vices (1983-84).

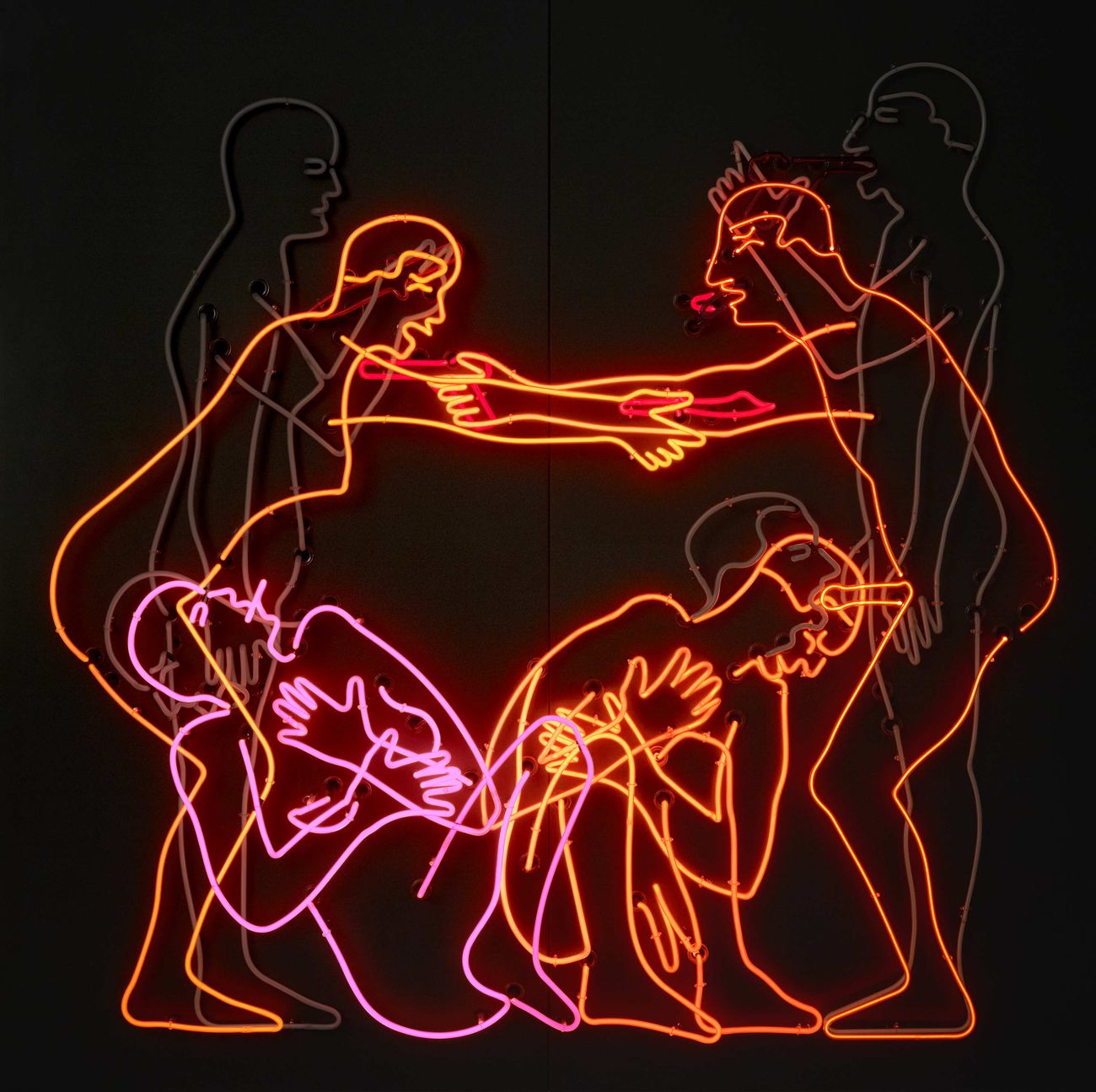

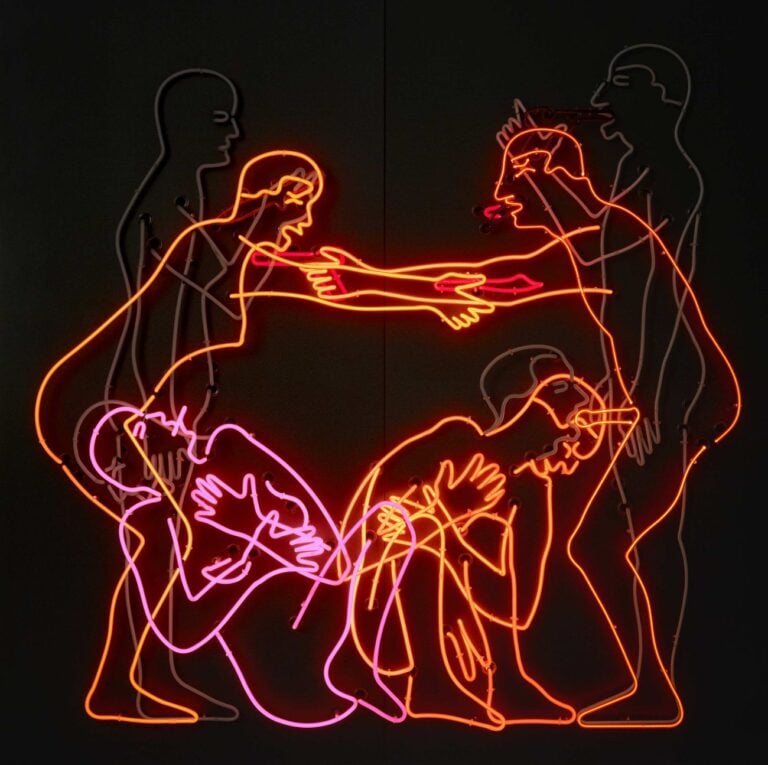

Bruce Nauman, Sex and Death by Murder and Suicide, 1985. Emanuel Hoffmann Foundation. Photo Bisig & Bayer, Basel, © Bruce Nauman – 2018, ProLitteris, Zurich

CHE I MEDIUM VENGANO A ME

L’abbiamo visto: ogni mezzo espressivo è buono per Nauman, a patto che sia funzionale alla sua ricerca (esempio: la fotografia, la fotografia concettuale, nel portfolio Eleven Color Photographs, 1966-67). Tutti i mezzi, tranne la pittura-pittura, abbandonata in epoca universitaria e da allora mai più accostata, in un moto di rifiuto che mai s’è pacificato da allora. Tutti i mezzi, dunque, meno uno, ma soprattutto tutti i mezzi senza alcun timore di essere pioniere nel loro utilizzo, nel rifunzionalizzarli in ambito artistico. Mezzo come ready-made, forse, addirittura.

(Dei neon si è parlato per intere biblioteche: da The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths, 1967 – dove precipitano le questioni dell’artista, del vero artista, della sua funzione – a One Hundred Live and Die, 1984, a Sex and Death by Murder and Suicide, 1985…).

E questo sin dall’inizio, a metà degli Anni Sessanta, quando alle prime sculture di oggetti disfunzionali (Device to Stand In, 1966) si affiancano i ben più noti video con la camera fissa, senza montaggio, realizzati in studio, con Nauman protagonista di azioni minimali e descritte nei titoli: uno per tutti, Manipulating the T-Bar (1965-66).

Se Nauman è un pioniere nell’utilizzo dell’immagine in movimento nelle arti visive, non va persa di vista la qualità performativa degli atti ripresi. Anzi, qui il mezzo va inteso in maniera più ampia, nell’accezione anglofona delle performing arts, e specificamente nel brodo di coltura del teatro-danza sperimentale degli Anni Sessanta. Particolarmente interessante in questo senso è Art Make-Up: No. 1 White, No. 2 Pink, No. 3 Green, No. 4 Black (1967), in cui la preparazione del corpo alla performance è la performance stessa, e il corpo diviene scultura – artista e arte fusi insieme, in un atto che fa scomparire l’uno a favore dell’altra. Anche in questo frangente troviamo riferimenti espliciti, come in Slow Angle Walk (Beckett Walk) (1968), che cita il drammaturgo irlandese, anche se Beckett è fantasmaticamente presente/assente ancor più in Get Out of My Mind, Get Out of This Room (1968), stanza vuota, illuminata da una fioca lampadina come in un dipinto di Bacon, mentre una voce ripete senza sosta le due frasi del titolo.

Quanto ai cosiddetti new media, Nauman fa un utilizzo pionieristico dell’ologramma in First Hologram Series: Making Faces B (1968) ma notevolmente più efficace è il lavoro con le telecamere di sorveglianza nella serie di installazioni “a corridoio”, fra le quali Corridor Installation (Nick Wilder Installation) (1970), dove ripresa e proiezione si intersecano, si confermano e si smentiscono, con lo spettatore che si trova – suo malgrado – nel ruolo dell’attore, esattamente come quando passeggia per le strade delle metropoli punteggiate dalle CCTV. Una sensazione di controllo che trova il suo acme in Double Steel Cage Piece (1974): qui non c’è alcuna telecamera, soltanto uno spett-attore che percorre lo stretto passaggio fra le due gabbie, e gli spettatori che lo osservano, con quel misto di ansia e ironia che, si spera, porti a una qualche consapevolezza.

Sul fronte del video si giunge così alla videoinstallazione con i quattro monitor e le due proiezioni dello stratosferico Clown Torture (1987), performato da un eccezionale Walter Stevens e apoteosi drammatica di chiunque tema i clown – specie nell’allestimento impeccabile dello Schaulager. E si chiude con Contrapposto Split (2018), presentato per la prima volta alla mostra basilese: lavoro in 3D, filmato in 4K e proiettato a 120 frame al secondo: il massimo della tecnologia per calare lo spett-attore nello studio dell’artista, mentre Nauman si muove in un doppio passo, in un doppio corpo splittato all’altezza della vita. Di un girovita che è visibilmente aumentato rispetto a cinquant’anni prima, ma che mantiene una freschezza mentale e corporea che pochi (artisti) possono vantare.

– Marco Enrico Giacomelli

Basilea // fino al 26 agosto 2018

Bruce Nauman ‒ Disappearing Acts

SCHAULAGER

Ruchfeldstrasse 19

www.schaulager.org

1 / 11

1 / 11

2 / 11

2 / 11

3 / 11

3 / 11

4 / 11

4 / 11

5 / 11

5 / 11

6 / 11

6 / 11

7 / 11

7 / 11

8 / 11

8 / 11

9 / 11

9 / 11

10 / 11

10 / 11

11 / 11

11 / 11

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati