Al Guggenheim di Bilbao è in corso una grande mostra su Alberto Giacometti (Stampa, Grigioni, 1901 ‒ Coira, 1966). La complessa struttura di Frank Gehry che l’accoglie in apparenza collide con l’opera di un artista inclassificabile. La prima impressione che si ha di questo rapporto tra un museo d’arte contemporanea e le sculture di Giacometti, appena vi si accede, è un forte contrasto. Un singolare (ma ben studiato) oggetto frastagliato come il dorso di un animale preistorico accoglie al suo interno esili figure, quasi ombre – come le filiformi figure dei morti del popolo etrusco chiamate “ombre della sera”.

Un’architettura complessa, quella di Gehry, nata da esperimenti di cartapesta, e poi arrivata al titanio. Un gioco di sovrapposizione di complessi plastici e di forme che ospita il quasi-niente che scaturisce dalle opere di Giacometti. Se vediamo il Guggenheim di Bilbao non come contenitore, ma come opera d’arte, allora ci troviamo spettatori di un singolare confronto storico ed estetico, ma anche poetico. In che senso? Nel senso che sia l’architettura di Gehry che le opere di Giacometti si corrispondono come espressioni di carcasse, mettono in scena una cultura frantumata: contorta in Gehry, in via di sparizione in Giacometti. In comune hanno pure (almeno in apparenza) la dissoluzione dell’opera-monumento. Dal grande al piccolo nulla regge alla dissoluzione dell’unità della forma. D’altra parte la nostra cultura è quella del cracking, quella della piroscissione, cioè dello sventramento geologico a cui corrisponde nell’arte un eguale sventramento dell’unità. Gehry lo realizza con le sua post-architettura, Giacometti l’ha fatto molto prima con le sue sparizioni. Il primo ci arriva con l’impulso infantile della distruzione dei giocattoli, per poi ricomporli diversamente, il secondo dopo aver abbandonato l’ossessione surrealista per le “sculture a funzionamento simbolico”, ben presenti in mostra. Le anti-forme di Gehry vivono calate in una fredda cornice di titanio. Queste anti-forme hanno strane somiglianze con gli eroi metallizzati dei racconti fantasy, sfidano la perfezione statica con giochi di equilibrio, impossibile con formule tradizionali. Sono utopie realizzate. Mentre i soggetti delle opere epiche di Giacometti sfidano l’equilibrio per anoressia, per consumazione della carne e, come per le figure di Beckett, parlano del vuoto che li abita.

Alberto Giacometti, Grande tête mince, 1954. Fondation Giacometti, Paris © Succession Alberto Giacometti VEGAP, Bilbao 2018

UN ARTISTA INCLASSIFICABILE?

Ci sono opere spettacolari, oggi molto in voga, ma l’opera di Giacometti s’è voluta brevissima. Quasi un accenno all’opera. Da qui il contrasto che, a un’ulteriore riflessione, salta fuori tra la frantumata architettura di Gehry e le brevissime opere di Giacometti.

Questo involucro postmoderno destinato all’eternità (a dispetto della sua dissoluzione dell’unità tradizionale), ospita sculture appena accennate, prove di pitture che non cercano qualcosa di definitivo, non aspirano all’assoluto. Sono solo il mormorio di qualcosa. Opere che non sono neanche “opere”, perché fanno di tutto per sparire davanti all’osservatore. Tutta l’opera di Giacometti potrebbe dirsi come un’impresa inoperosa. La fragile esistenza che la segna non coincide con alcuna parte del mondo, e in fondo neanche con l’involucro che l’ospita.

Un artista inclassificabile? Il suo nome, oggi, a molti rievoca qualcosa, ma, nel generale frastuono della contemporaneità, prevale un sentimento di oblio. Tuttavia era ben noto negli ambienti parigini della prima metà del Novecento. Era stimato da artisti, poeti e scrittori, filosofi e saggisti. Che ricambiava con le sue rare frequentazioni, a cui a volte, però, preferiva i bordelli.

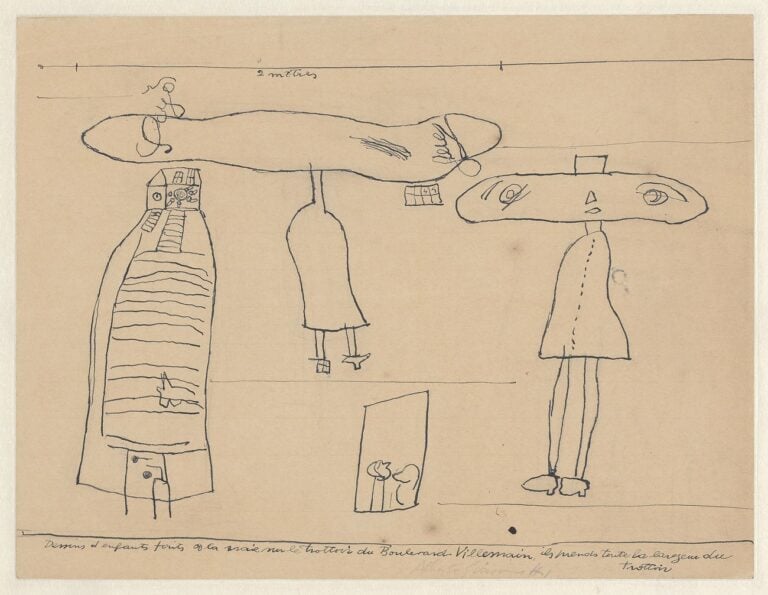

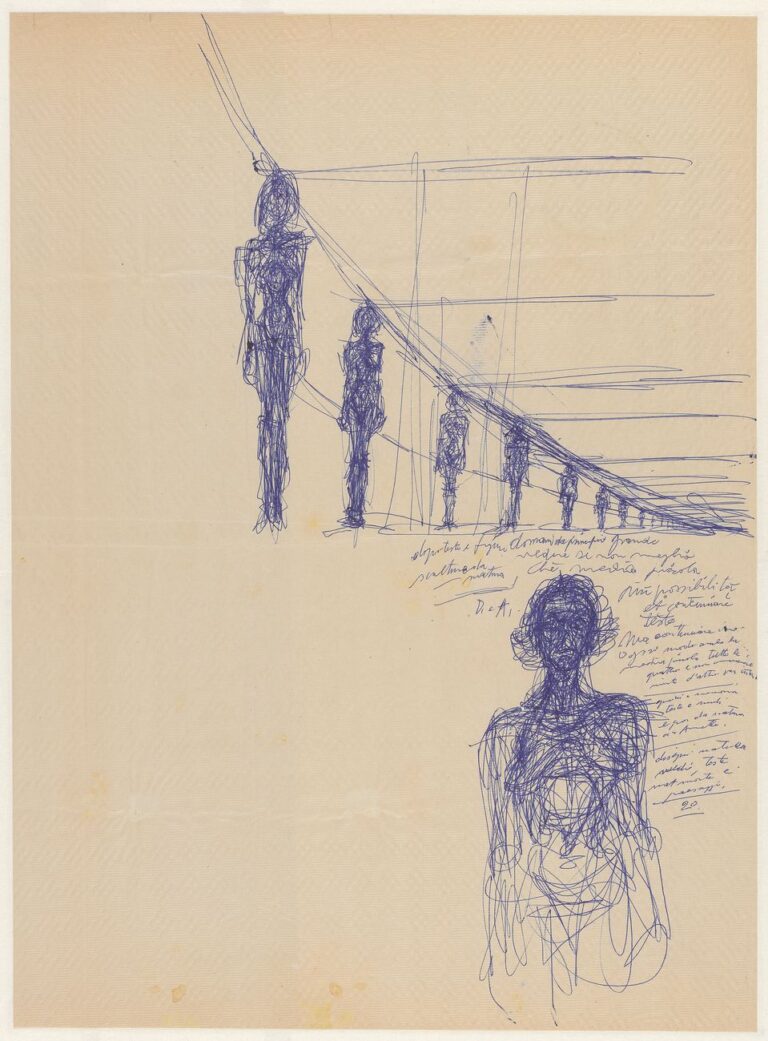

Visitando la mostra salta subito all’occhio la dimensione riduttiva dell’opera, la sua tendenza alla sparizione. Ma già dai suoi appunti, anch’essi frammentari, esili ma decisi, questa tendenza alla sottrazione emerge come una scelta. Anzi è un metodo di vita.

“Ogni giorno che lavoro, sono pronto a distruggere senza esitare un attimo ciò che ho fatto il giorno prima perché, ogni giorno, ho l’impressione di vedere più lontano”, così risponde Giacometti a una domanda di André Parinaud.

Estremo per delicatezza, distruttore per insoddisfazione, Giacometti ha fatto del suo rapporto con l’opera un gesto che sfidava la morte. Distruggeva tutto quello che aveva appena realizzato. Tra le ragioni che possono aver attratto l’attenzione su Giacometti da parte di filosofi e scrittori, il carattere distruttivo è sicuramente tra i più decisivi.

Filosofi come Sartre e Merleau-Ponty, scrittori e poeti come Maurice Blanchot, Michel Leiris, Yves Bonnefoy, Giorgio Soavi, Francis Ponge, Jean Genet, René Char, ma anche drammaturghi come Beckett, sono stati colpiti dalla concezione dell’opera come esperienza della sparizione o del fallimento. Dalle loro testimonianze emerge un’immagine dove Giacometti non è un caso particolare della storia dell’arte, ma, come sosteneva Sartre, “un’eccezione filosofica”.

Se si prescinde dalla partecipazione al Surrealismo, tutta la sua opera parla di un’altra modernità, o di un’uscita dalla modernità, che per certi aspetti le sculture a funzionamento simbolico del periodo surrealista hanno cercato di intraprendere. Breton gli rimproverò il fatto di aver abbandonato i dispositivi simbolici delle sue sculture per “ritornare” al ritratto, trascurando però che le maschere di altre culture che lui collezionava erano la ricerca di un’altra concezione del “ritratto”, che usciva dalla cornice dell’Occidente.

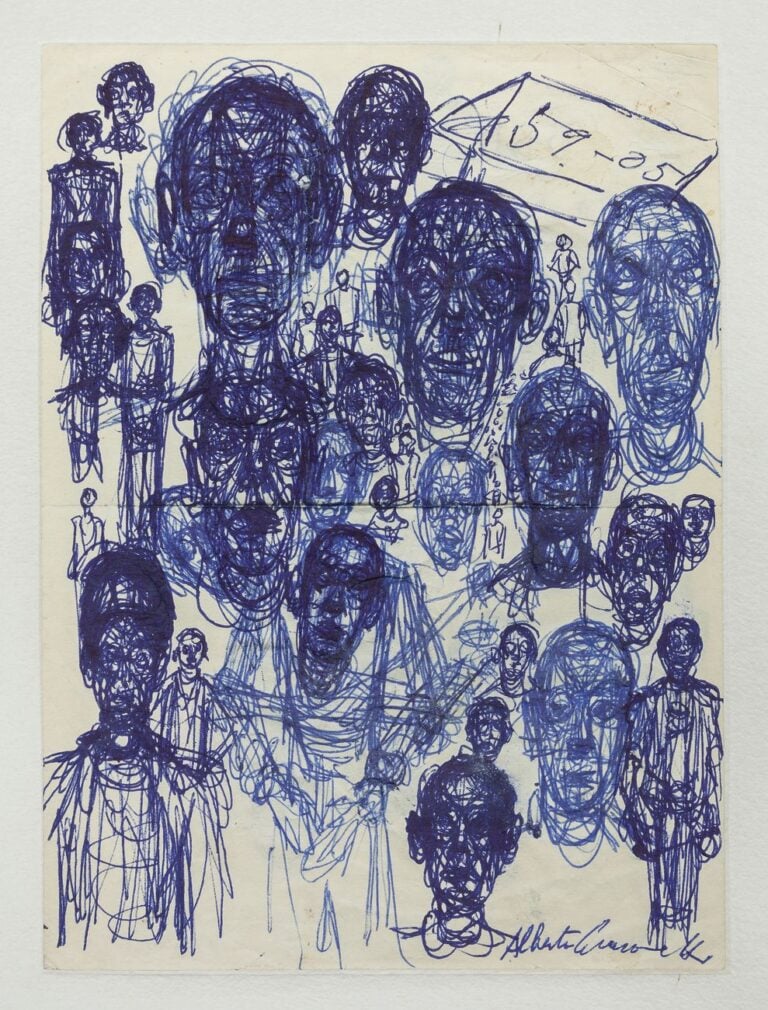

Per una vita intera il ritratto è stato l’ossessione di Giacometti. Ciò che sfuggiva a Breton era il fatto che la concezione del ritratto di Giacometti era la sfasatura o la non coincidenza tra il modello e la sua esecuzione. Un modello in posa per Giacometti non era un analogon, ma un prologo, un’introduzione alla questione – complessa e per certi aspetti irrisolvibile – del ritratto. Ma a differenza delle maschere simboliche, e quindi formalmente finite delle culture colonizzate, che per via di Carl Einstein dopo la pubblicazione del suo Negerplastik (Lipsia, 1915), vennero per certi aspetti esteticamente riscattate e popolarono le case dei dadaisti e dei surrealisti, i volti di Giacometti testimoniano del fatto che un volto, qualunque esso sia e a qualunque cultura appartenga, non ha fine. Per questo l’idea di compiutezza gli era estranea. Il rapporto fra soggetto e oggetto, fra l’“io” e l’“altro”, suggerisce Giacometti, non è di separazione, ma di reciproca compromissione.

Alberto Giacometti, Boule suspendue, 1930 31 (versione del 1965). Fondation Giacometti, Paris © Succession Alberto Giacometti VEGAP, Bilbao 2018

L’OCCHIO ERETICO

Dopo l’allontanamento dal gruppo surrealista tutte le sue figure si tengono a distanza dal realismo della figurazione, e si aprono a una certa visione della rassomiglianza intesa come simulacro di comunicazione. Cioè quello statuto dell’immagine non riconducibile a uno schermo teorico o tecnico come l’idea o la fotografia, e che tuttavia ci restituisce parzialmente il contenuto di una visione: “Non vediamo mai le cose” – afferma Giacometti in un’intervista a Pierre Schneider – “vediamo sempre attraverso uno schermo… anche una certa pittura”. In queste parole la rassomiglianza non è la riproduzione, ma la traccia di una restituzione. Esiste solo nell’immediatezza della sua percezione. È un resto, un residuo dell’esperienza dello sguardo.

Se guardiamo da un punto di vista esteriore agli anni dominati dal Surrealismo, emerge un fatto: se Duchamp disprezzava già dal tempo dell’orinatoio (1917) il primato della visione retinica – il primato dell’occhio sul pensiero ‒, Giacometti, dopo la sua uscita dal Surrealismo, al contrario, lo rimette in piedi. L’occhio, ci suggerisce ad esempio, con i suoi disegni su bigliettini di tram, non è quello dell’analogon, della mimesi, ma, come l’intese Georges Bataille, è l’occhio che si perde nella strada. Quest’occhio è quello che non è fedele a certi assunti della modernità. È un occhio eretico.

Se lo statuto del vedere è problematico, quello della facoltà di vedere non lo è di meno. Alla domanda: cosa si vede? in Giacometti succede quest’altra: che cos’è vedere? Sensazione, percezione, apparenza, copia, doppio sono alcune delle parole chiave che mobilitano il suo rapporto con l’arte. Tutta la sua opera testimonia del fatto che copiare non è la restituzione fedele di un modello, ma ciò che resta di una relazione tra sguardo e modello, fino a configurarsi spesso in un cumulo di fallimenti.

Dagli Anni Quaranta in poi, le sue opere, per lo più consistenti in busti e figure, sono caratterizzate da un’accentuata verticalità e dal prosciugamento della materia. I ritratti mostrano restringimenti del mento, dissolvenze dei contorni nelle masse, anch’esse prive d’una dimensione spaziale e di un punto di vista. Le “figure”, che siano sculture, pitture o disegni, partecipano di quel “nulla” in cui Sartre vide la conferma per eccellenza del suo manifesto esistenzialista esposto ne L’essere e il nulla, ma in cui, però, Giacometti non si riconobbe. Nei ritratti gli occhi sono colti in uno straniante spaesamento.

Il loro sguardo perso nel nulla non individua più uno spazio che sia di questo mondo, cioè uno spazio umano, cosi come la razionalità della prospettiva rinascimentale ci aveva consegnato. Il vuoto sta all’opera di Giacometti come una forza di cui è impossibile tracciare i confini. L’arte per Giacometti aveva un’esistenza breve. La gioia dell’arte è fatta di momenti brevi. La gioia è istantanea, e gli istanti sono votati alla scomparsa.

È in tale rapporto con la sparizione che la parte destruens della sua opera ha il sopravvento sulla parte construens. Precisamente nel modo con cui l’apparenza – lo stato di indeterminatezza dei suoi lavori ‒ eccede e manda in frantumi l’oggettività del modello, come se questo venisse catturato nella rete fantasmatica dell’apparenza e tramutato in un quasi-nulla, dove il valore della luce è registrato al negativo. Come accade nei disegni, e dunque il tempo viene colto come entità infigurabile, e tuttavia come una potenza che agisce sui corpi: la luce non illumina, ma allucina. In tutta la sua opera la non identità s’afferma nella forma della dissoluzione storica dell’unità del soggetto.

A Pierre Matisse scrive: “Avevo iniziato anche due busti (…) finii col distruggerli entrambi”. E nella stessa lettera, poco più avanti: “Trovavo sempre più insopportabile che le sculture fossero prive di colore (…) me ne sono sbarazzato”.

Quella di Giacometti sembra essere stata un’esistenza presa non nell’impossibile, ma nell’inconcepibile. A un intervistatore dichiara di volerla finire con la scultura, chiudere il conto con essa. Si tratta, qui, di dare all’opera un’altra morte che non sia quella hegeliana, prolungatasi come l’effetto di una anamorfosi in tutto l’arco della modernità.

Il gesto volontario di distruzione in primo luogo arresta tale ombra, cioè quella della “morte dell’arte” quale riflesso della storia come assoluto. Una fine al di là della morte come destino, ossia una fine volontaria.

Quando fu seriamente ammalato, alla fine della sua vita, sperava di morire di cancro, sperava una morte all’altezza d’un male invincibile. Morì di cancro al fegato.

‒ Marcello Faletra

Bilbao // fino al 24 febbraio 2019

Alberto Giacometti. A retrospective

GUGGENHEIM MUSEUM

Avenida Abandoibarra 2

www.guggenheim-bilbao.eus

1 / 19

1 / 19

2 / 19

2 / 19

3 / 19

3 / 19

4 / 19

4 / 19

5 / 19

5 / 19

6 / 19

6 / 19

7 / 19

7 / 19

8 / 19

8 / 19

9 / 19

9 / 19

10 / 19

10 / 19

11 / 19

11 / 19

12 / 19

12 / 19

13 / 19

13 / 19

14 / 19

14 / 19

15 / 19

15 / 19

16 / 19

16 / 19

17 / 19

17 / 19

18 / 19

18 / 19

19 / 19

19 / 19

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati