Se siete a San Francisco questa primavera, prendetevi un pomeriggio da dedicare all’arte. Lasciate il centro città e il tipico saliscendi delle sue strade e dirigetevi verso ovest, fino a incontrare il Golden Gate Park. Qui, tra laghetti, sequoie e giardini del tè, ben integrate nel paesaggio, si fronteggiano un paio di architetture contemporanee che valgono una visita: la California Academy of Science, progettata da Renzo Piano, e il de Young Museum, opera di Herzog & de Meuron. Con la sua torre in rame che si stacca dal corpo principale dell’edificio, il museo è visibile e riconoscibile da molte zone della città. Completata nel 2005, la nuova sede di questa istituzione museale, fondata nel 1895, ha consentito di dare nuovo respiro a una collezione enciclopedica che è tra le più vaste e importanti degli Stati Uniti, creando spazi pensati per ospitare arte americana e precoloniale e una continua rotazione di mostre temporanee.

Dall’autunno scorso, questa istituzione culturale, che comprende anche il museo della Legion of Honor, ha un nuovo direttore, Thomas P. Campbell, che era precedentemente stato a capo del Met di New York e che, in un anomalo balletto di scambi, è stato scelto dal de Young in sostituzione di Max Hollein, che aveva lasciato il museo proprio per il Met. La nuova direzione promette di enfatizzare la vocazione della città all’inclusione e alla diversità, nonché il suo ormai viscerale rapporto con la comunità dell’high tech e il mondo del digitale. Alcune delle mostre in corso in questi mesi sembrano già andare in questa direzione, mentre altre sembrano voler valorizzare la collezione del de Young, all’interno di un contesto culturale internazionale.

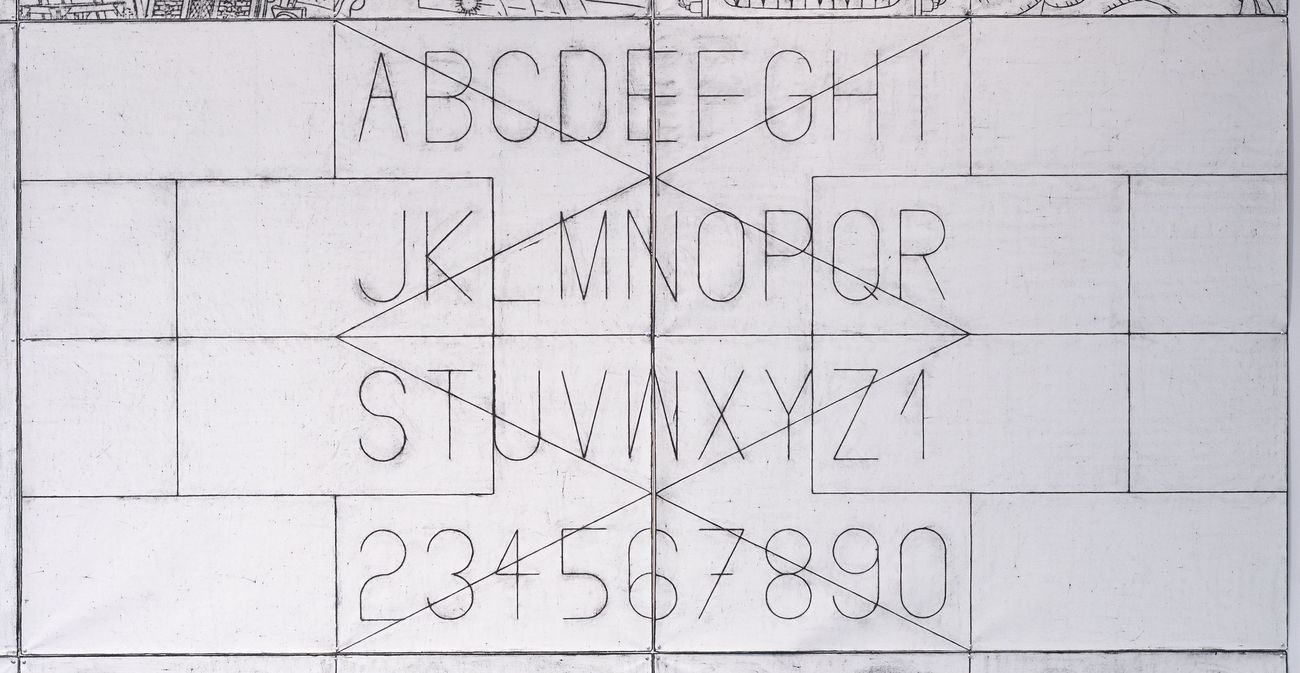

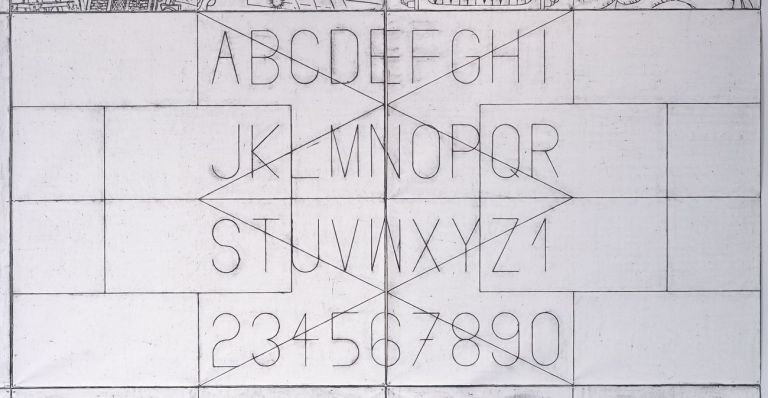

Matt Mullican, Living in that World (detail), 2018. Courtesy the artist, Mai 36 Galerie and Peter Freeman Inc. Image provided courtesy of the Fine Arts Museums of San Francisco

MATT MULLICAN

Fino a gennaio 2020, entrando al museo, alla fine della grande scalinata che dall’ingresso porta al piano interrato che funge da atrio, ci si imbatte subito nelle opere di Between Sign and Subject, dedicata al lavoro dell’artista californiano Matt Mullican, dagli Anni Ottanta a oggi. La mostra, che segue di poco quella al Pirelli HangarBicocca di Milano, è la prima negli Stati Uniti dedicata a questo artista negli ultimi vent’anni. Gli ampi spazi dell’ambiente che la ospita accolgono un numero limitato ma molto rappresentativo dei lavori di Mullican.

Proprio di fronte alla scala, si trova una parete composta da una serie di litografie in nero su bianco che riproducono bozzetti tecnici, geometrie, prospettive, lettering, illustrazioni, vignette, minuti dettagli e scene di natura. Già qui troviamo molti dei temi cari a Mullican: la scienza che interseca l’arte, la ricerca di un ordine, il mondo dei comics. Mullican decostruisce la realtà secondo un sistema di simboli visuali e pittogrammi che riorganizza in composizioni originali che diventano “segni di segni”. Icone che, in anticipo sui tempi, ricordano quelle che oggi quotidianamente guidano i nostri gesti su telefoni, computer e altri apparecchi digitali. Con l’obiettivo dichiarato di organizzare il mondo e trovare il senso della propria esistenza, Mullican ha inventato una propria cosmologia, applicando un suo sistema di classificazione a un universo tendente al caos. Nel suo sistema pittorico, differenti colori rappresentano differenti mondi: il verde è il mondo materiale, il blu la vita quotidiana, il giallo è la scienza e la cultura, il mondo del linguaggio è in bianco e nero, ma è il mondo dell’esperienza soggettiva il più importante e il suo colore è il rosso.

Sulla parete alla destra delle litografie, una grande bandiera di un Paese inesistente, in bianco, rosso e nero, sembra evocare l’idea espressa dall’artista secondo cui la realtà rappresentata equivale alla realtà ed è soltanto attraverso la nostra storia e cultura che costruiamo la realtà come la conosciamo. Al di sotto della bandiera, ospitata all’interno di un corridoio laterale, una serie di opere realizzate su superfici retroilluminate dove dominano il colore e la geometria: alcuni sono ambienti, altri paesaggi, altri dettagli e la sequenza sembra comporre una sorta di narrazione simbolica. Sulla parete opposta, una serie di lavagne riempite di bozzetti, appunti, idee, suggestioni, completa lo schizzo dell’immaginario artistico di Mullican offerto da questa piccola ma intensa mostra.

![[Specters of Disruption] Lee Mullican, Shatter Passage, 1965. Museum purchase, Dr. Leland A. Barber and Gladys K. Barber Fund 2018.13 © Lee Mullican. Image provided courtesy of the Fine Arts Museums of San Francisco](https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2019/05/SPECT2.jpg)

[Specters of Disruption] Lee Mullican, Shatter Passage, 1965. Museum purchase, Dr. Leland A. Barber and Gladys K. Barber Fund 2018.13 © Lee Mullican. Image provided courtesy of the Fine Arts Museums of San Francisco

UNA CITTÀ TURBATA

Addentrandosi nelle gallerie del museo è facile perdersi nella grande ricchezza della collezione del de Young, che spazia dai manufatti precoloniali all’arte contemporanea. A proporre una originale linea di lettura all’interno di questo vasto materiale è Specters of Disruption, in corso fino al 24 novembre e assolutamente da non perdere. La mostra è il risultato di un lavoro di scoperta, della durata di un anno, che ha coinvolto sei dipartimenti curatoriali all’interno della collezione del museo, alla ricerca di segnali di perturbazione in una cultura e un territorio che, se oggi sono esposti alle influenze dell’industria dell’high tech, in passato sono stati attraversati da fenomeni altrettanto perturbanti, dalla corsa all’oro ai terremoti.

Mettendo in dialogo opere contemporanee con lavori del passato, la mostra pone in evidenza alcuni pattern ricorrenti all’interno della propria collezione, tracciando una storia che connette le origini coloniali con il presente della Silicon Valley e la storia dell’arte americana contemporanea, radicando nel tessuto geografico, culturale e mitologico della Baia di San Francisco i cambiamenti che questo territorio sta attualmente vivendo. La mostra comprende 98 lavori e si sviluppa in cinque capitoli che offrono diverse visioni dell’idea di perturbazione nella natura, nella storia, nel mito, nella cultura e nella tecnologia. Nella prima delle cinque gallerie, il protagonista è il fuoco, creatore e distruttore, nelle sue varie interpretazioni, dai miti sugli inizi della civilizzazione alla bomba atomica e alle guerre, fino alla meccanizzazione e alle tecnologie. Alle pareti, immagini dei grandi incendi che hanno devastato San Francisco nel corso della sua storia si alternano a visioni che attingono dalla tradizione messicana, i fulmini delle opere del filippino Edward Hagedorn sono accostati alle astrazioni di Willem de Kooning e Helen Frankenthaler, il deserto in fiamme del fotografo Richard Misrach dialoga con i colori delle tele di Richard Pousette-Dart.

Nella seconda galleria, l’odierno data mining viene messo a confronto con le miniere d’oro che condizionarono il corso della storia della California, producendo enorme ricchezza ma allo stesso tempo causando la distruzione delle comunità native, così come oggi l’economia del digitale rende ricchi alcuni e impoverisce altri. Richiamano esplicitamente il tema della galleria alcune opere che ritraggono scene di vita di miniera, cercatori d’oro e attrezzi del mestiere, come la litografia di Ed Ruscha Pick, Pan, Shovel (1980). Altre opere affrontano il tema per suggestioni, come la meravigliosa “coperta d’oro” fatta di tappi di bottiglia Hovor II (2004) del ghanese El Anatsui.

Un’altra delle gallerie traccia un parallelismo tra la catastrofe del terremoto del 1906, che costrinse grandi numeri di persone a vivere nelle tende, e la catastrofe sociale della povertà diffusa nella città odierna, che vede la proliferazione di accampamenti di tende, unica possibilità per chi non ha un tetto sulla testa. Ricordano quest’idea di precarietà e assemblaggio casuale opere come Sky Cathedral’s Presence I (1959-62) di Louise Nevelson, Cardbird II (1971) di Robert Rauschenberg o l’Untitled (1998) di Doris Salcedo. A queste sono accostate foto d’epoca del post terremoto, le giocose ed esagerate interpretazioni di San Francisco firmate Wayne Thiebaud, così come le iconiche geometrie della V series di Frank Stella.

La grandiosità della natura è un altro elemento caratteristico della California e, in generale, dell’esperienza americana e del mito intorno a essa. Come in un canyon, sulle pareti della galleria che evoca questi paesaggi drammatici, si susseguono immagini di cascate, dirupi, picchi, come nelle astrazioni di Pat Steir, nelle fotografie di George Fiske e George E. Curtis o nelle tele di Jay DeFeo. Ma nel contesto sublime della natura appaiono anche gli abissi della storia americana: nella video installazione di Carrie Mae Weem c’è lo spettro del razzismo, il fantasma di una sempre presente violenza culturale.

Nell’ultima galleria, una sequenza di opere di Vito Acconci introduce il visitatore a una visione artistica in grado di reinventare e mettere in discussione i tradizionali sistemi di classificazione e interpretazione della realtà. Il tema qui è The Box Inside Out e sembra alludere alle contraddizioni di una cultura che incita a pensare fuori dagli schemi mentre quegli schemi costruisce, un nemmeno troppo velato rimbrotto alla società della Silicon Valley.

Anonimo, Monet nel suo giardino a Giverny, 1921. Collection of the Troob Family Foundation. Image courtesy of the Fine Arts Museums of San Francisco

CLAUDE MONET

Scendendo al piano interrato, fino al 27 maggio si può visitare anche una bella mostra dedicata agli ultimi anni di Monet, quelli dell’allontanamento dall’Impressionismo. Attraverso una sessantina di quadri, Monet: The Late Years racconta il periodo tra il 1913, quando Monet cercò di reinventare la propria arte, e il 1926, anno della morte. La mostra, che attinge dalla collezione del museo integrandola con diversi prestiti, è la prosecuzione di una precedente Monet: The Early Years, organizzata dal de Young nel 2017.

Protagonista assoluto qui è il giardino della casa di Giverny, dove Monet trascorse gli ultimi anni della vita, dipingendo grandi tele dai colori vividi, affidandosi a una vista ormai deteriorata dalla cataratta. Dei dipinti di quegli anni, molti erano rimasti invenduti al momento della morte di Monet, nonostante l’ormai enorme fama del pittore. Non era infatti quello lo stile con cui si era fatto conoscere ed era diventato riconoscibile, quei quadri non erano abbastanza impressionisti. Le opere esposte in questa mostra sono quindi da intendersi come sperimentazioni di un pittore a fine carriera che cercava di rompere con lo stesso stile che lo aveva reso famoso.

La mostra, organizzata tematicamente, si apre con un prologo che, attraverso alcune tele realizzate tra gli Anni Ottanta e Novanta dell’Ottocento, introduce una serie di soggetti presenti nella casa di Giverny che diventeranno protagonisti nelle opere dell’ultimo Monet. Con un lungo salto temporale che copre il periodo in cui l’artista abbandonò la pittura a causa della perdita della seconda moglie e del figlio maggiore, la stanza successiva ci porta al 1914 e alle diverse interpretazioni delle famose ninfee. La sua pittura diventa più astratta e immersiva, il pittore cerca punti di vista diversi fino a “entrare” nello stagno che dipinge.

Negli anni successivi, Monet manifesta ambizioni da muralista e comincia a dipingere su grandi tele riempite di motivi ancora ispirati al suo giardino, è il periodo delle Grandes Decorations. Il pittore vuole immergere lo spettatore in un mondo di bellezza. Fa parte di questa serie Agapanthus (1915-26), un quadro su cui Monet lavorò per anni, tornando ad aggiungere strati su strati di pittura donando alla tela una particolare vibrazione. In seguito, tra il 1918 e il 1919, Monet tornò invece a tele di più piccole dimensioni, più intimiste, attraversate da una certa triste inquietudine, probabilmente influenzata dalla guerra che imperversava intorno a lui. Sembra infatti che il pittore potesse sentire i colpi di cannone dal suo giardino. È di questi anni la serie dedicata al Ponte giapponese, ritratto in diverse ore del giorno, così come anche il Salice piangente.

Nell’ultima stanza, alcune tele di grandi dimensioni riproducono immagini della casa di Giverny vista in diverse ore del giorno dal giardino delle rose. Ma ormai l’astrazione ha raggiunto un punto di non ritorno e, complice una vista ormai drammaticamente compromessa, la riconoscibilità del soggetto si è persa in favore del colore e della luce, la percezione ha avuto la meglio sulla realtà. Per questo il de Young ha voluto aprire la mostra con una fotografia di Monet in quel giardino, per suggerire al visitatore, che quel soggetto ritroverà alla fine di un percorso verso l’astrazione, i contorni di quel luogo. In questa sua impennata verso l’astratto, quest’ultima sala mostra come Monet abbia aperto la strada a un nuovo modo di fare pittura e che possa a buona ragione considerarsi il nonno dell’espressionismo astratto.

‒ Maurita Cardone

1 / 12

1 / 12

2 / 12

2 / 12

3 / 12

3 / 12

![[Specters of Disruption] Lee Mullican, Shatter Passage, 1965. Museum purchase, Dr. Leland A. Barber and Gladys K. Barber Fund 2018.13 © Lee Mullican. Image provided courtesy of the Fine Arts Museums of San Francisco](https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2019/05/SPECT2-768x770.jpg) 4 / 12

4 / 12

![[Specters of Disruption] Abraham Cruzvillegas, Blind Self Portrait listening..., 2017 © Abraham Cruzvillegas. Image provided courtesy of the Fine Arts Museums of San Francisco](https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2019/05/SPECT1-768x584.jpg) 5 / 12

5 / 12

![[Specters of Disruption] Carrie Mae Weems, Lincoln, Lonnie, and Me - A Story in 5 Parts, 2012 © Carrie Mae Weems. Courtesy of the artist and Jack Shainman Gallery, New York. Image provided courtesy of the Fine Arts Museums of San Francisco](https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2019/05/SPECT3-768x512.jpg) 6 / 12

6 / 12

7 / 12

7 / 12

8 / 12

8 / 12

9 / 12

9 / 12

10 / 12

10 / 12

11 / 12

11 / 12

12 / 12

12 / 12

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

![[Specters of Disruption] Lee Mullican, Shatter Passage, 1965. Museum purchase, Dr. Leland A. Barber and Gladys K. Barber Fund 2018.13 © Lee Mullican. Image provided courtesy of the Fine Arts Museums of San Francisco](https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2019/05/SPECT2-150x150.jpg)

![[Specters of Disruption] Abraham Cruzvillegas, Blind Self Portrait listening..., 2017 © Abraham Cruzvillegas. Image provided courtesy of the Fine Arts Museums of San Francisco](https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2019/05/SPECT1-150x114.jpg)

![[Specters of Disruption] Carrie Mae Weems, Lincoln, Lonnie, and Me - A Story in 5 Parts, 2012 © Carrie Mae Weems. Courtesy of the artist and Jack Shainman Gallery, New York. Image provided courtesy of the Fine Arts Museums of San Francisco](https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2019/05/SPECT3-150x100.jpg)