Dialoghi di Estetica. Parola a Cristina Baldacci

Storica e critica d’arte contemporanea, dopo il dottorato e due anni di ricerca allo IUAV di Venezia, Cristina Baldacci è ora fellow all’ICI Berlin Institute for Cultural Inquiry. All’attività accademica affianca la collaborazione con riviste e la curatela di mostre. In questo dialogo abbiamo affrontato il tema dell’archivio nelle pratiche artistiche e nelle metodologie espositive contemporanee, in occasione dell’uscita del suo volume “Archivi impossibili. Un’ossessione dell’arte contemporanea” (Johan & Levi, 2016).

Nel tuo libro la pratica dell’archiviazione è descritta dando risalto alla sua oscillazione tra due dimensioni, una metodologica e l’altra applicativa. Che differenza c’è tra le due e in che modo la caratterizzano?

Come metodo classificatorio ha una lunghissima tradizione che, almeno nella cultura occidentale, coincide con quello slancio enciclopedico-tassonomico che si può far risalire alle prime suddivisioni del pensiero classico, passando poi per le cosmologie intuitive e le summae del sapere medioevale, i teatri della memoria e l’ars combinatoria rinascimentali, gli alberi delle conoscenze secenteschi, e poi, più nello specifico e con l’avvicinarsi della modernità, le enciclopedie illuministe; fino ad arrivare ai modelli visivi del Bilderatlas di Warburg e del “museo immaginario” di Malraux. Ed è proprio a questa complessità metodologica che gli artisti contemporanei (ma non solo) guardano, cercando di rinnovarla nella loro pratica a seconda del momento, del luogo, degli strumenti tecnici che hanno a disposizione e degli obiettivi che si prefiggono. Più che di una sostanziale differenza, parlerei forse di un continuo aggiornamento metodologico attraverso la pratica. Il discorso cambia se il termine di paragone è l’archivio inteso, più in senso stretto, oltre che come luogo di memoria e di conoscenza, come istituzione, quindi come organo amministrativo-burocratico e di potere.

Questa oscillazione rivela che prima di essere una prassi, come accade nel lavoro di diversi artisti contemporanei, l’archiviazione è altrettanto legata al discorso sull’arte e alle istituzioni che la conservano ed espongono. Ti chiederei anzitutto un approfondimento sul primo legame.

Quello che gli artisti contestano è appunto l’archivio come dispositivo di controllo, anche all’interno del sistema dell’arte, dove l’oggetto principe di “critica istituzionale” è il museo. Selezionare, catalogare e disporre (display) sono tutte azioni museali quotidiane che cercano di dare un ordine al nostro vasto patrimonio culturale, ma anche gesti autoritari che decidono tra chi e che cosa deve essere salvato e chi e che cosa invece finirà nell’oblio. Per questo, nella maggior parte dei casi, gli artisti che lavorano con l’archivio come paradigma, metafora o medium, sono impegnati a sovvertire i tradizionali metodi classificatori e a realizzare dei contro modelli d’archivio (anarchivi), che a volte sono ben lontani dall’essere sistemi ordinati. E proprio qui sta quella sottile linea di confine, che in alcuni casi può essere anche di tangenza, con accumuli più caotici di oggetti e immagini.

Cristina Baldacci, Archivi impossibili (Johan & Levi, 2016)

Per quanto riguarda invece le istituzioni, come si caratterizza la dimensione dell’archiviazione nei musei e in altri spazi del mondo dell’arte?

Premesso che non sono un’archivista e che quindi non posso darti una risposta tecnica, il mio interesse si concentra sull’archiviazione come pratica artistico-culturale, legata certamente sia alla memoria (o alla paura di una perdita di memoria), sia all’ossessione della conoscenza totale, ma soprattutto ai motivi e processi che ci portano a rivalutare, riattivandole, le tracce del nostro passato conservate nell’archivio; a pensare a nuove tassonomie, di sicuro meno burocraticamente efficaci come sistemi di catalogazione – come sosteneva anche Borges, ogni classificazione è comunque sempre “arbitraria e congetturale” – ma più adatte a includere questioni storiche, identitarie, sociali, tecnologiche rimaste a lungo fuori dagli archivi come istituzioni, che potrebbero produrre nuove narrazioni e, di conseguenza, una maggiore comprensione del nostro presente e futuro.

Oltre a essere basato sulla classificazione e a garantire la conservazione dei suoi memorabilia, l’archivio ha anche un valore politico. Che influenza ha quest’ultimo tratto sul lavoro degli artisti?

Parafrasando Hans Haacke – uno degli artisti, insieme a Marcel Broodthaers, Hanne Darboven e Gerhard Richter, di cui nel libro faccio una lettura più approfondita come artisti-archivisti, dedicando a ciascuno un capitolo –, si potrebbe subito affermare che non c’è arte o attitudine intellettuale-artistica che non sia, più o meno volontariamente, politica. Questo innanzitutto perché l’arte è sempre calata in un contesto o in un sistema che segue determinate logiche politiche, sociali, economiche e culturali. E gli artisti che lavorano con l’archivio, ripensandone le funzioni, i processi e il valore, hanno doppiamente a che fare con la dimensione politica perché si confrontano sia con l’archivio in senso stretto, ovvero con uno dei più antichi organi di potere, come ci hanno ricordato, tra gli altri, Foucault e Derrida; sia con l’archivio come metafora, quindi anche come sistema di immagazzinamento e trasmissione di dati. Il controllo, l’accessibilità e la circolazione delle informazioni sono da sempre legati a questioni di potere e oggi che l’archivio da luogo fisico si sta tramutando in spazio virtuale, coinvolgendo anche tutta una nuova dimensione temporale e mediale, l’aspetto politico riemerge con ancora più forza.

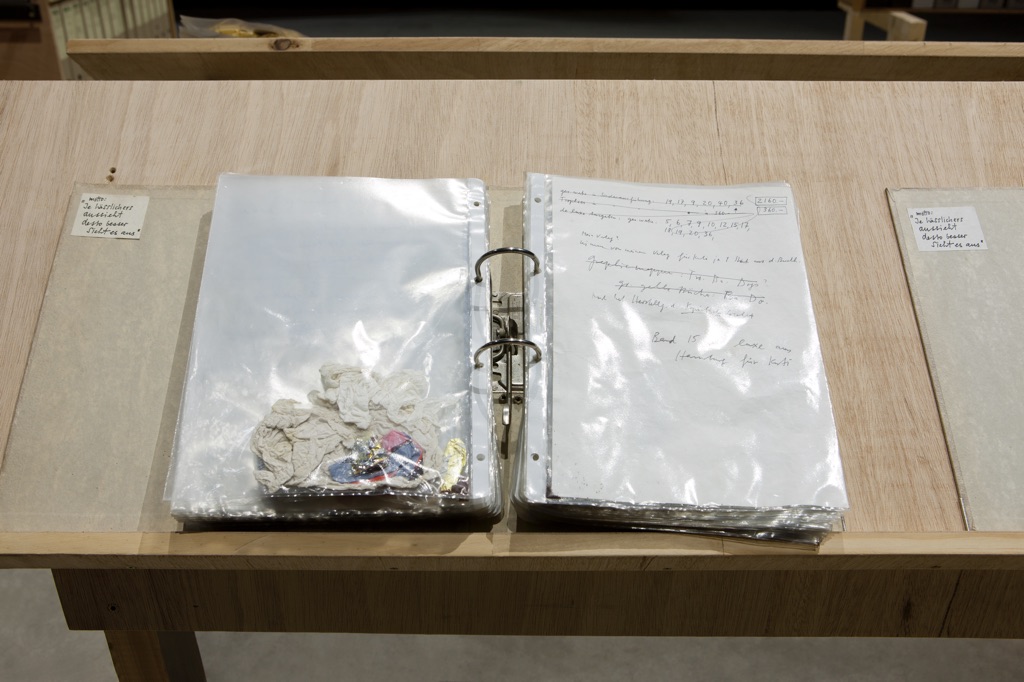

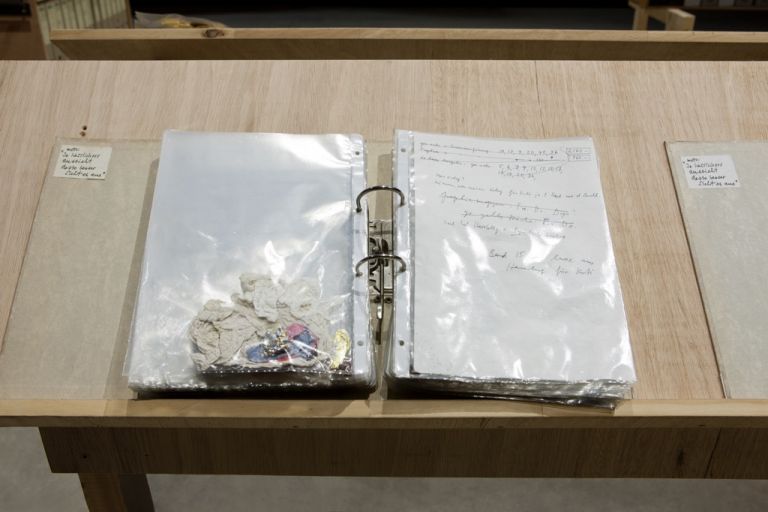

Dieter Roth, Flacher Abfall, 1975_1976-1992 (particolare), installation view at HangarBicocca, Milano 2013-2014. Courtesy Pirelli HangarBicocca. Photo © Agostino Osio

Nel tuo libro sottolinei più volte il rapporto tra le pratiche di archiviazione adottate dagli artisti e la dematerializzazione dell’arte. A ben vedere, però, sembrerebbe che l’attitudine ad archiviare contribuisca invece a ridare importanza proprio ai materiali – e con essi agli spazi, ai corpi – quali concreti veicoli del senso. Qual è la tua idea in proposito?

Sappiamo bene che la cosiddetta dematerializzazione dell’arte ha riguardato più la messa in discussione, con conseguente sgretolamento, di regole, codici e ricette che la sparizione dell’oggetto in sé. Detto questo, documenti e tracce tangibili sono necessari per costituire un archivio, qualsiasi sia la forma che l’artista decide di dargli: l’atlante-mappa, l’album-diario, il museo-Wunderkammer, lo schedario-database… E sappiamo bene anche che, nel caso dell’archiviazione online e dei database virtuali, essi mantengono comunque, oltre a una tracciabilità, una certa “matericità”: senza un supporto, uno schermo, un interfaccia che li renda visibili o un oggetto reale con cui stabiliscono una connessione, sarebbe impossibile leggere i dati virtuali come calcoli o algoritmi numerici. Tant’è che, anche nel mondo dell’arte, si è cominciato a parlare di un “Internet delle cose”.

Sempre a proposito di materialità, la tua ipotesi è che anche il corpo umano possa essere concepito come un archivio. Una lettura condivisibile: in fondo il corpo reca in se e su di sé numerose tracce. Tuttavia, accettando questa idea, non pensi che si rischi di perdere i confini dell’archivio?

Forse bisognerebbe innanzitutto sempre domandarsi di quale archivio stiamo parlando. Nella pratica artistica l’archivio come medium o metafora ha già di per sé dei confini labili, e pertanto aperti, perché è uno strumento di messa in discussione dell’archivio tradizionale come luogo o sistema di stoccaggio di documenti e dati: anche per questo ho scelto per il libro il titolo “archivi impossibili”. Nel capitolo a cui fai riferimento, volevo indagare l’importanza che l’archivio ha per la performance, non solo come effettivo ricettacolo di memorabilia personali, dove gli artisti collezionano ogni traccia di sé in azione per contrastare l’effimerità del loro lavoro, ma anche e soprattutto – e qui riprendo il titolo di una recente serie di azioni coreografiche curate da Virgilio Sieni alla Fondazione Prada di Milano – come “atlante del gesto”, come deposito vivo di movenze, esperienze e azioni fortemente simboliche. Mentre nel primo caso, ripetibilità e memoria della performance si esauriscono di solito con la scomparsa dell’artista, di cui rimangono soltanto testimonianze fotografiche e oggettuali, nel secondo, uno stesso codice di gesti può essere accolto e tramandato da un altro corpo tramite una riattivazione o reenactment.

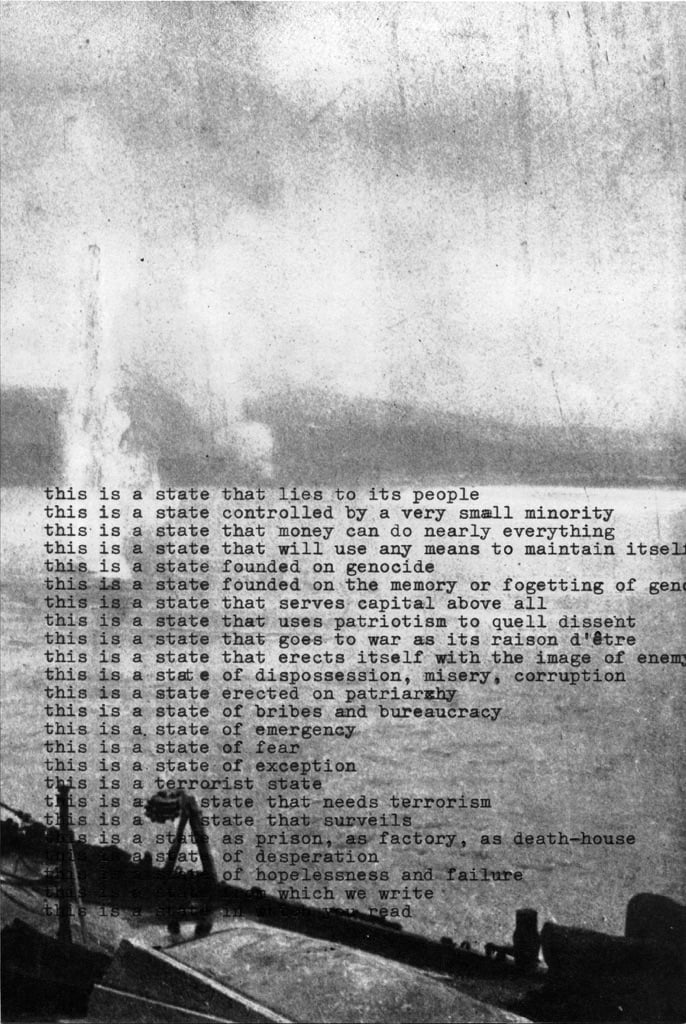

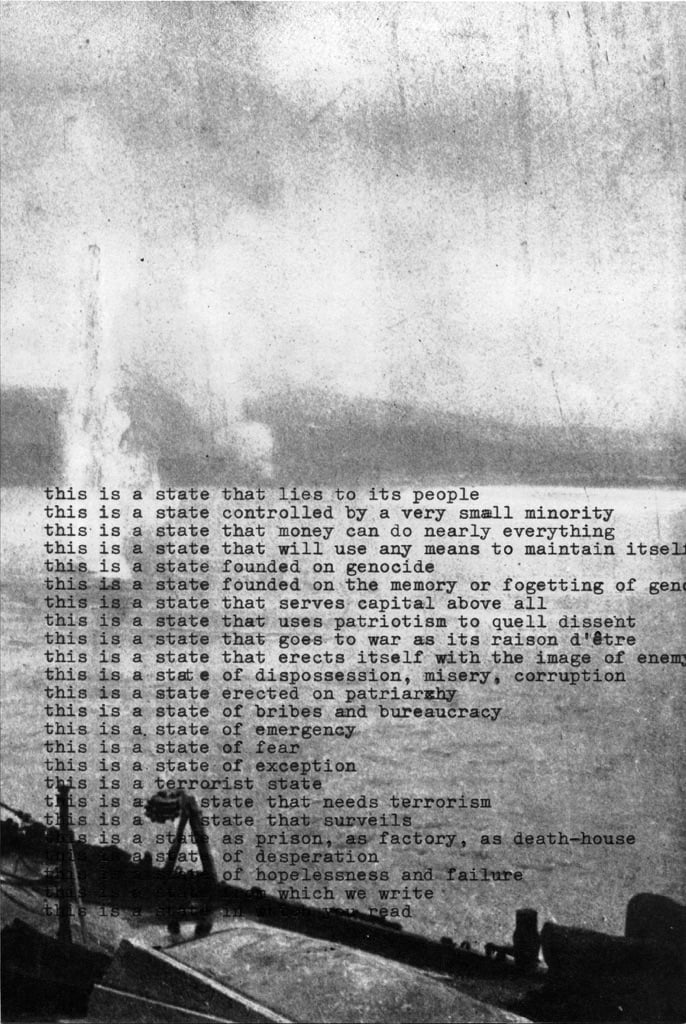

Rene Gabri e Ayreen Anastas, This State is Sinking, 2015

E per quanto riguarda la riflessione in merito all’ “archivio biologico”?

Il DNA come “archivio” biologico è un altro aspetto da considerare. In questo caso mi interessava aprire il discorso alle sperimentazioni al confine tra arte e scienza, a quegli artisti che, attraverso le nuove tecnologie, usano il proprio o l’altrui corpo come campo di prova scegliendo innesti e protesi come archivi aggiuntivi o supplementi di memoria, aprendo tutta una serie di importanti questioni bioetiche e biopolitiche.

In che termini, nel lavoro di tanti artisti contemporanei, le pratiche di archiviazione rivelano una tendenza ossessiva?

Senza ossessione probabilmente non ci sarebbe impulso archivistico. Raccogliere e dare un ordine alle cose per sfuggire al caos, all’oblio, ai vuoti di conoscenza, all’incertezza esistenziale sono azioni che come essere umani ci stanno a cuore da sempre e che, a seconda del periodo storico e delle svolte tecnologiche, svolgiamo con più o meno determinazione. Penso che tra gli artisti l’archiviomania sia ancora più diffusa e sentita perché riguarda, oltre alla sfera personale e professionale – il lasciare memoria di sé e del proprio lavoro, quindi, in un certo senso, anche il ritagliarsi un posto nella storia dichiarando il proprio essere-nel-mondo –, la dimensione sociale e politica. In questo caso è il ruolo dell’artista nella società, il suo impegno “umanistico”, a essere chiamato in causa. E l’ossessione di raccogliere, classificare e conservare per poi ripensare, raccontare e, soprattutto, mostrare diventa forse ancora più forte, perché viene sentita come urgenza connessa non più soltanto alla memoria personale, ma soprattutto collettiva.

Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, NON NON NON. Exhibition view at HangarBicocca, Milano 2012. Courtesy Pirelli HangarBicocca. Photo © Agostino Osio

Sullo sfondo, il quesito che poni con le tue ricerche è se l’archiviazione sia un nuovo genere artistico. Alla luce di quanto detto fin qui, mi chiedo se non si possa considerarla anche come una meta-procedura. Che cosa ne pensi?

Penso che questa tua definizione funzioni molto bene perché mette l’accento sulla metodologia che sta a monte dell’effettiva messa in scena o riattivazione dell’archivio come opera d’arte in sé. Scegliere l’archivio come medium, rivisitandone il ruolo mnestico e insieme quello sociopolitico, per gli artisti significa mettere in moto una procedura critica dell’azione stessa del classificare o archiviare che si esprime attraverso il montaggio visivo, quindi attraverso quello che potremmo chiamare uno dei metalinguaggi più efficaci dell’arte contemporanea.

– Davide Dal Sasso

Cristina Baldacci – Archivi impossibili. Un’ossessione dell’arte contemporanea

Johan & Levi, Milano 2016

Pagg. 224, € 22

ISBN 9788860101907

www.johanandlevi.com

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati