La raccolta di scritti di Enrico Castellani (Castelmassa, 1930 – Viterbo, 2017), recentemente uscita per i tipi di Abscondita, curata diligentemente da Federico Sardella, non solo ha messo insieme assunti prettamente teorici, ma anche lettere private e riflessioni erratiche che ora ci aiutano a profilare più distintamente il lavoro e l’artista, offrendo non di meno un importantissimo strumento a storici e critici d’arte.

Personalmente scrissi sul lavoro di Castellani in occasione di una sua mostra più di dieci anni fa. Quello scritto è nel catalogo, parte della collana Percorsi 1, edito in occasione di una esposizione con opere di Enrico Castellani e fotografie di Sabina Scapin tenutasi negli spazi dello Studio Fontaine, a Viterbo, dal 30 aprile al 13 maggio 2006. Una mostra del tutto ignorata dalla nota biografica che chiude la recente raccolta.

LA STRUTTURA DELLE OPERE DI CASTELLANI

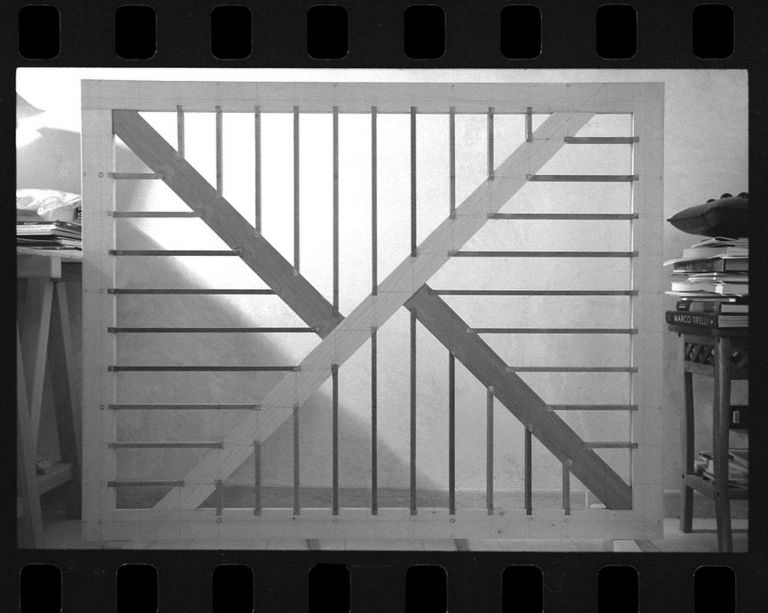

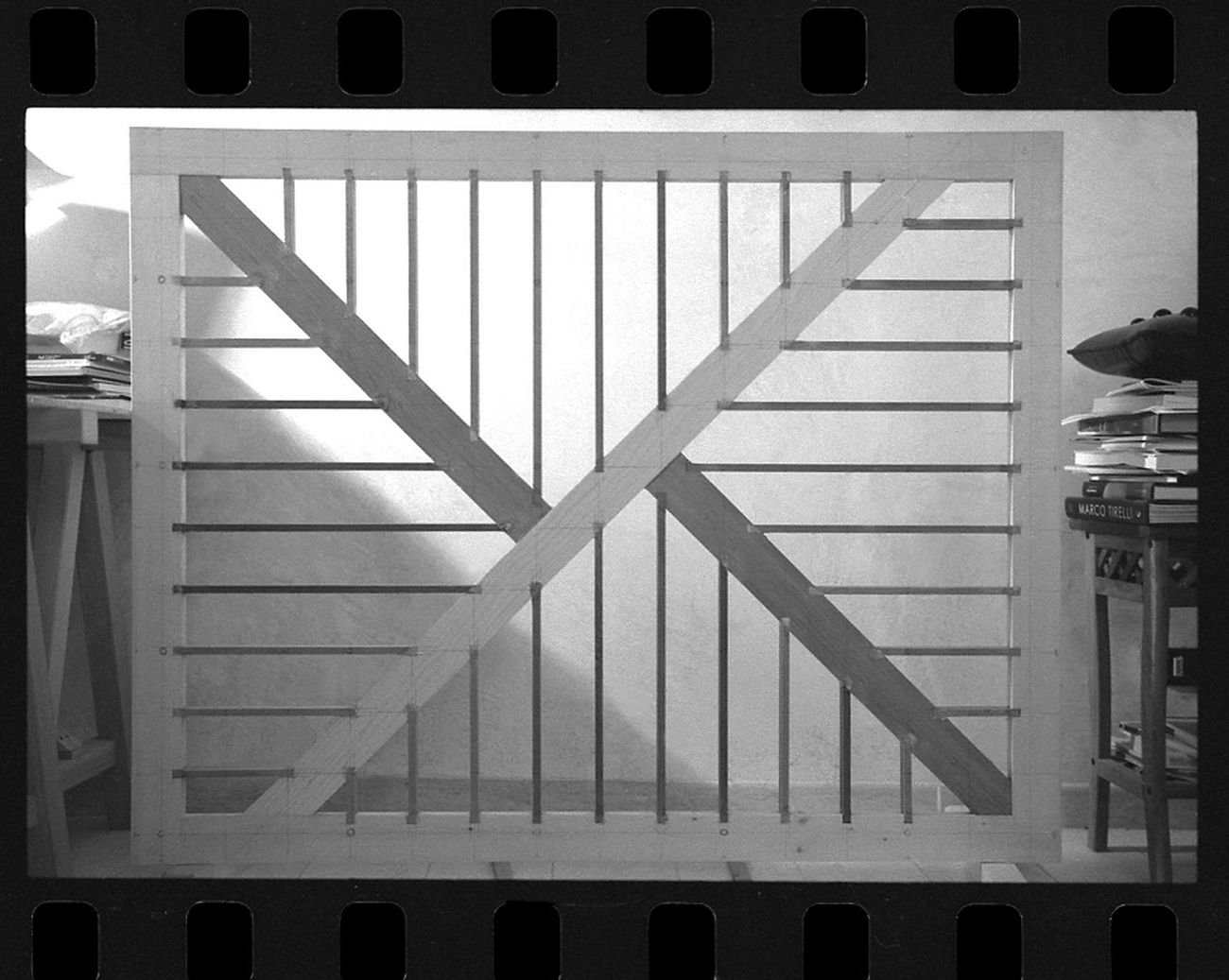

Qui non voglio sindacare sulla scelta del curatore del libro intitolato Scritti 1958–2012, ma ricordo che Castellani rimase contento e divertito da quello scritto che intitolai Roba da chiodi. Partendo da un’espressione che indica un’anomalia e, se vogliamo, una bizzarria, mi concentrai allora su ciò che c’era dietro i quadri di Castellani. Per “dietro”, si badi bene, non intendo il pensiero che guida a monte l’artista nella realizzazione di un’opera, bensì letteralmente ciò che non si vede perché sta sul retro delle tele. Alla struttura nascosta delle opere di Castellani accedei grazie alle fotografie che Sabina Scapin scattò nel suo studio. Erano scatti che ritraevano Castellani a Celleno, un piccolo paese vicino casa mia dove lui viveva abitando il Castello degli Orsini. Castellani lo incontravo nella trattoria dietro il distributore di benzina di questo paesino del viterbese quando andavo lì a mangiare con Enrico Iacovelli; quando capitava di essere alla stessa tavola con loro due si stava religiosamente in silenzio. Per questo in quelle occasioni non posso certo dire di aver carpito verbo da Castellani, ma forse la muta essenza delle sue superfici m’è chiara proprio perché l’ho sempre legata a quei momenti. Onestamente, perciò, furono più le immagini fotografiche della Scapin che chissà quale intervista a suggerirmi ciò che scrissi. Quelle immagini mi spinsero a ragionare sul significato di una struttura diligentemente intrecciata che restava invisibile, quella Roba da chiodi che reggeva dal retro le superfici ritmate da valli e picchi. Una griglia sbieca che sosteneva le tensioni dello spazio e rendeva percepibile lo scorrere del tempo sul campo monocromo grazie a varianti discrete.

La struttura “dietro” un’opera Enrico Castellani. Photo © Sabina Scapin, 2006. Courtesy Archivio Scapin, Viterbo

CASTELLANI E I CHIODI

Solo leggendo questa recente raccolta di scritti, però, ho capito definitivamente perché Castellani restò colpito dal mio testo. Qui vengono riportate le parole di Castellani raccolte nel catalogo della mostra al MLAC (Museo Laboratorio Arte Contemporanea di Roma) nel 1994 dove parlò di: “[…] un’artigianalità molto minimale, il minimo necessario alla costruzione di un quadro”: ritrovo un riferimento a quelle progressioni aritmetiche fermate dai chiodi piantati su una griglia, dietro al quadro. Dirà più avanti nello stesso testo: “Congiungendo queste progressioni da un lato all’altro per lati opposti o contigui, all’interno della superficie si verificano degli incontri, delle intersezioni, ecco lì metto il chiodo…” (p. 141). Il chiodo, da servo di scena della pittura, diventa protagonista assoluto dell’opera. In altre parole, ciò che solitamente è destinato a reggere il quadro al muro in Castellani diventa l’elemento generatore dell’opera, la causa prima di una messa in tensione dell’occhio nello spazio. Il chiodo, quindi, è l’unità di misura del vuoto da offrire alla luce. Il rovesciamento semiotico avviene, perciò, non solo nella scelta di regolare il visibile per via di una parte invisibile ma, soprattutto, nel modo di strutturare un progetto di percezione. In quanto impalcatura, il lato nascosto è lì a sorreggere e determinare l’andamento dell’occhio. È un lavoro di allestimento della scena, un lavoro di raffinata carpenteria che si mostra solo in quelle minime variazioni di superficie, ma che viene sempre dichiarato in latenza (dittico La prova 1999, 250×150 cm, pp. 152-153).

Il ribaltamento che avviene quando si accetta il “collasso semiotico di cui si percepisce il carattere eversivo”, come direbbe Sandro Sproccati, è il fulcro sostanziale della visione. Quando, cioè, la negazione del significante, operata dal quadro girato, organizza semanticamente la macchina di rappresentazione, lo fa letteralmente al contrario. Questo è, in un certo senso, quello cui accennava Victor Stoichita nel suo memorabile La nascita del quadro riferendosi ai quadri secenteschi dell’olandese Cornelius Gijsbrechts. Sicché, anche se le foto della Scapin restituivano ai miei occhi l’immagine di un quadro capovolto, al tempo stesso rimandavano alla dimensione fabbrile del laboratorio dove, come dicevo, avveniva il passaggio dalla factura alla contemplazione, dal rumore del montaggio al silenzio della superficie. Così, in definitiva, è possibile capire in che modo le opere di Castellani non abbiano mai creato uno spazio per l’immagine quanto, semmai, l’immagine di uno spazio.

‒ Marcello Carriero

Enrico Castellani – Scritti (1958-2012)

Abscondita, Milano 2021

Pagg. 192, € 22

ISBN 8884168937

www.electa.it

ACQUISTA QUI il libro

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati