Antonio Calderara (Abbiategrasso, 1903 – Lago d’Orta, 1978) ha portato all’astrazione il paesaggio come Giorgio Morandi ha fatto con la natura morta. Seguendo il celeberrimo passo di Giulio Carlo Argan su Morandi e Mondrian, anche Antonio Calderara pose la pittura come una “scienza europea”. Lo si può verificare proprio dal rapporto epistolare tra il pittore di Vacciago e lo storico dell’arte. Si conosce così quale sia la natura dei suoi lenti processi astrattivi, che sono silenti progressi verso la dissoluzione di forme note, fino a nebulizzarle in geometrie trasparenti ma comunque nette, forme risolutive che misurano lo spazio nella nebbia delle velature. Il telaio matematico e astratto in cui è tradotta passo dopo passo la visione tradizionale, è un omaggio sul piano concettuale a Piero della Francesca, pittore di cui Calderara aveva una riproduzione del profilo del Duca di Montefeltro appeso nello studio. Sembra una devozione religiosa a quel maestro antico che Roberto Longhi definì: “sintesi prospettica di forma-colore”.

L’epistolario di Antonio Calderara

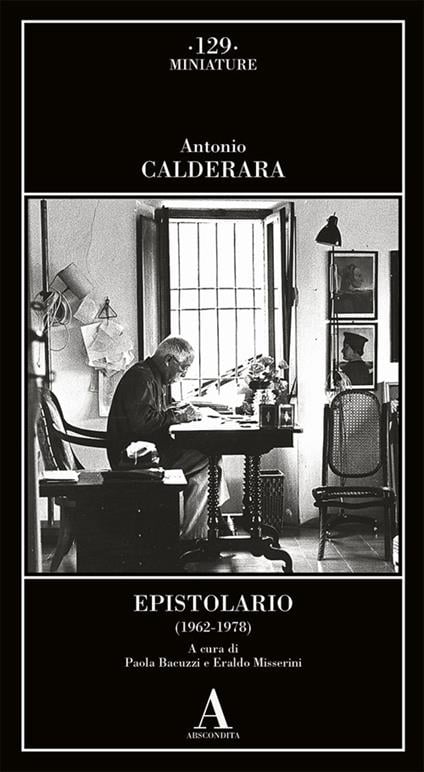

Ciò è documentato in una foto che ritrae il pittore seduto su un tavolo, concentrato, al lavoro, difronte a una finestra aperta sul vuoto che è un rettangolo di luce diviso in ritmi regolari da una grata. La foto è la copertina dell’Epistolario di Antonio Calderara dal 1962 al 1978, (Abscondita, Milano, 2024). Tra le prime lettere, sono proprio quelle di Argan ad illuminarci sulla temperie culturale in cui lavorava Calderara. Tra il 1965 e il 1967 i due si scrivono, infatti, per definire la partecipazione di Calderara alla XXIV Biennale di Venezia. Argan – che riceve in omaggio dal pittore due quadri che apprezza e pone sopra il letto come “una madonna laica”, da mettere accanto a un’opera di Victor Vasarely – sembra prodigarsi insieme a Giuseppe Capogrossi per la sua ammissione alla mostra veneziana; ciò non avverrà per via, come si evince dalla corrispondenza, del veto apposto da Morlotti. Questo episodio ci mostra la difficile accettazione del solitario cammino di un pittore che, seguendo i passi di Mondrian, fa inabissare il genere (paesaggio) nello schema geometrico per poi farlo riemergere sottoforma di pura luce. Questo schema, che segue regole matematiche velate da gradazioni cromatiche, si discosta dalle decostruzioni analitiche e dalle algide formule della ricerca optical, poiché tiene sempre viva l’unità della visione senza sostituirla con l’indagine puntuale del mezzo pittorico o con test percettivi. Calderara resta, dunque, un pittore di lirici equilibri prospettici, in bilico tra dissolvenze e angoli netti, tra solide geometrie e flebili orizzonti.

Gli Anni Sessanta e Settanta nelle lettere di Antonio Calderara

Delicate e sincere, le opere di Calderara seguono i toni del carteggio con Edoarda Emilia Maino, in arte Dadamaino. Il carteggio ci illumina sulla vicenda storica che li vide vicini nel Gruppo Punto (1961), gruppo nato sotto l’egida di Lucio Fontana, vicenda da cui Calderara sembrò intraprendere più l’iter di una grammatica astratta vicina a Guy De Lussigny che la via della rigida soluzione “gestaltica” di Dadamaino. Insomma, grazie al lavoro selettivo e filologico dei curatori Paola Bacuzzi ed Eraldo Misserini, questa corrispondenza, è in grado di informarci su una temperie culturale oltre che sulle relazioni tra Calderara e amici artisti. Se, infatti, in principio la valutazione dei rapporti personali ci spinge a sgranare una scena dominata da serrati gruppi di artisti, poi fa emergere l’esistenza di un terreno comune che mostra, al contrario, una dimensione artistica coesa, priva di eccentrici narcisismi, attraversata da scambi di idee e irrorata da una sincera stima reciproca. Si evince, pertanto, l’esistenza di un dialogo tra artisti legati da una fiera lateralità rispetto alla “grande confusione” dell’arte contemporanea, una posizione che permette un’osservazione distante, che ignora la “pausa interinale” dell’arte di quegli anni lamentata da Dadamaino in una lettera del 9 febbraio 1977. Dopo la lettura di questa corrispondenza, Calderara, perciò, non appare più un artista fermo nel suo ostinato isolamento, bensì un intellettuale mobile sebbene circoscritto a una zona franca da dove segue, con chiarezza di idee, la mutazione dei tempi. La coerenza è rivendicata in queste lettere da Calderara con fermezza, soprattutto quando corregge, per esempio, critici quali Maurizio Fagiolo Dell’Arco o quando puntualizza con Ernesto L. Francalanci sottolineando quanto la sua autonomia poetica sia tutt’altro che esattezza scientifica ma, piuttosto: “esattezza morale, emotiva, determinante quell’equilibrio di valore cromatico aderente al mio stato d’animo […]”.

Perché dobbiamo rivalutare Antonio Calderara

Analizzare il Calderara, che chiede a Bice Lazzari nel 1976 una di quelle sue opere “ricche di quel niente che, se non il tutto, è almeno il poco”, basterebbe a fugare ogni dubbio sull’autenticità del suo percorso espressivo. Vezzeggiato dalla critica internazionale, vicino alle poetiche del Gruppo Uno, Antonio Calderara ha sempre destato un singolare fascino sugli storici dell’arte; e anche se non è ancora finito preda dei callidi rilanci commerciali della critica curatoriale come è successo, per esempio, per Giorgio Griffa e Claudio Verna, oggi una sua rivalutazione appare più che mai urgente. A confermare questa urgenza ci sarebbe ciò che troviamo proprio tra le parole che Calderara ha scambiato con i suoi interlocutori. Egli ha sempre dato, infatti, un valore discreto alla forma e, con timida ritrosia, ha fondato tutta la sua arte sulla sintesi, sino ai più estremi limiti. Del limite estremo della sintesi ha, infatti, sempre avuto coscienza e su questa ha poggiato con modestia e dedizione il lavoro di pittore per rimanere legato al suo tempo, come scrisse a Mario Radice nel 1975. Questa coscienza fa percepire a Calderara l’equivalenza di due ambiti interpretativi imprescindibili, quello della musica e quello della poesia, rispettivamente rappresentati da Enore Zaffiri e da Roberto Sanesi. Proprio a Senesi, nel 1977, scrisse che, se il poeta riesce a vedere le cose dal di dentro senza fermarsi alla facciata, “per un artista […] il problema è quello della luce, di una luce che è protagonista, di una luce che non illumina e non fa ombre […] prima per un’ambizione incosciente ed irresponsabile, poi col passar degli anni, quale problema di responsabilità morale”. Calderara, resta dunque un unicum, una singolare figura in quello che possiamo definire il risarcimento della pittura dalla sconfitta dell’astrazione modernista, un risarcimento che avvenne in parte per via delle ricerche ottico-visuali e in parte grazie alle digressioni proto-analitiche. Antonio Calderara resta per questo motivo un caso a parte, una parte legata a “un mondo puro e silenzioso entro il quale risuonano echi di intensità musicale” (Lettera a Marco Valsecchi del 7 novembre 1977).

Marcello Carriero

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati