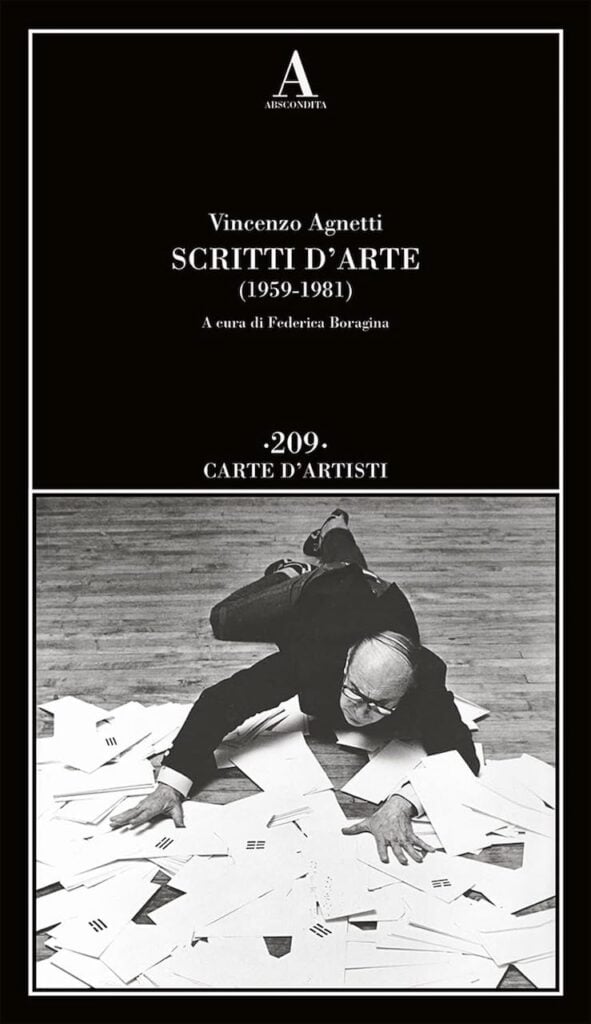

Abscondita ha pubblicato Scritti d’arte (1959-1981), raffinata collezione di testi dell’artista Vincenzo Agnetti curata dalla storica dell’arte Federica Boragina. Un volume prezioso per indagare l’impegno per l’arte, la sua riuscita, il suo valore. Un discorso aperto sulla relazione tra teoria e pratica, sul ruolo della scrittura nell’arte.

Gli scritti di Vincenzo Agnetti

Gli scritti di Agnetti hanno due caratteristiche: permettono sicuramente di approfondire la sua poetica, il suo modo di fare arte ponendo al centro del lavoro la scrittura; ma anziché limitarsi a tali ambiti offrono preziose riflessioni sulle condizioni di possibilità dell’arte, nonché sulla sua essenza. Agnetti sviluppa infatti un discorso critico che non riguarda né solo la sua pratica né solo quella concettualista, proprio perché mette in luce questioni imprescindibili per la natura stessa dell’arte. L’accesso a quei temi è favorito dalla struttura del volume, una raccolta suddivisa in cinque sezioni che permettono di ripercorrere le riflessioni di Agnetti tra il 1959 e il 1981. Ossia, dall’anno in cui l’artista rinuncia alla pittura in favore della scrittura a quello in cui esprime con nettezza la propria diffidenza per le riflessioni retrospettive sull’arte. Non si può dunque prescindere dal rigoroso lavoro svolto dalla curatrice. Boragina raccoglie gli scritti con saggia cautela ottenendo quello che potrebbe essere descritto come un percorso di avvicinamento: dagli Scritti proposizionali – nei quali spicca la vena teorico-critica di Agnetti – alle interviste della sezione Come stanno le cose, che permettono di approfondire ulteriormente le riflessioni dell’artista. Le sezioni e gli scritti che le compongono sono accuratamente introdotte da note storico-critiche scritte dalla curatrice, davvero utili per inquadrare e avvicinare i contenuti del volume. A completarlo un saggio del critico e curatore Marco Meneguzzo che sottolinea l’originalità dell’inclinazione concettualista di Agnetti insieme al suo vivo interesse per “il flusso del pensiero” (p. 235). A risaltare è quella che Meneguzzo descrive come la “ricerca di una forma radicale del discorso” (p. 237), basata su un linguaggio che deve necessariamente essere innovatore.

Vincenzo Agnetti e l’arte concettuale

Intorno a quella che abbiamo imparato a chiamare “arte concettuale”, rispetto alla quale viene giustamente riconosciuto tra i suoi esponenti anche Vincenzo Agnetti, aleggia un certo imbarazzo e spesso persino un sonoro disappunto. A originarli sono in particolare due idee, ancora oggi molto diffuse, che richiedono di essere subito menzionate: un’arte che chiamiamo “concettuale” sarebbe un modo per dare forma a sofisticate meditazioni, per rendere l’opera il più possibile intellettualistica e, forse, per fare addirittura filosofia; ancora più di quella che chiamiamo “contemporanea”, sarebbe proprio l’arte concettuale a essere massima espressione dell’autoreferenzialità, perciò evidentemente difficile e poco avvicinabile. Piuttosto che per popolarità le due idee sono degne di menzione per la loro discutibilità: l’arte rimane tale anche quando chi la fa prova a percorrere strade alternative a quelle tradizionali, usando il linguaggio, il proprio corpo, gli oggetti di tutti i giorni – in questi modi, piuttosto che qualche forma di intellettualismo o una presunta filosofia si ottiene un rinnovamento delle possibilità espressive; se le arti risultano poco avvicinabili è perché primeggia uno dei tratti che le caratterizza da sempre, la loro enigmaticità: ma, a ben vedere, anziché quel tratto, l’arte concettuale ha messo in risalto la condivisione delle informazioni differenziandosi così da altri modi tradizionali di fare arte. Agnetti ne era consapevole: il pensiero è continuamente in movimento, per fare arte le regole sono anche quelle spontanee della vita.

Il tono critico di Vincenzo Agnetti

Tutto altrettanto discutibile, si dirà. È così. E infatti, con i suoi scritti Agnetti ha contribuito ad alimentare una precisa esigenza discorsiva. È il 1970 e su Ricerche Contemporanee viene pubblicato un suo testo intitolato Konzeptionelle Kunst: “concezionale o concettuale o convenzionale o qualsiasi altra definizione non importa. È invece importante per questi artisti, l’evento preparatore, interiore, che parte da posizioni comuni; che deriva da una piattaforma comune dove l’incognita predeterminata, ma primitiva nella materia, nonché la geometria, il tono, il ritmo, il cosmo, il modulo e la trasparenza, si confondono dando luogo ad altri valori. È l’arte del rapporto che cancella le autonomie fisiche con un divenire in relazione” (p. 110).

In queste righe si concentra il tono critico del discorso che Agnetti ha sempre rivolto all’arte, ben prima che a quella “concettuale”, avendo quale soggetto precipuo l’attività pratica che la rende possibile.

Quella che con i suoi scritti prende forma è infatti una riflessione che si mantiene saldamente ancorata ai seguenti presupposti: la relazione tra materiale e immateriale, il ruolo della trasduzione ossia dei modi di trasmissione delle informazioni, il nesso tra produttività artistica e conferimento del valore.

Vincenzo Agnetti. L’arte e il discorso sull’arte

Basterebbe aggiungere un accento a quella “e” per ottenere l’identificazione della prima con il secondo e spiegare, come spesso accade, l’arte concettuale. Ma come si diceva questo è solo un esito secondario, perché Agnetti mira invece a portare in primo piano l’importanza del fatto stesso di fare arte. Un fatto che implica una continua interrogazione e ricorrenti momenti di rettifica pratica e aggiornamento del lavoro in corso. A primeggiare, per via di negazione, sono i processi. Nel 1971, in una conversazione con il critico Tommaso Trini, Agnetti afferma: “ho pensato di non costruire niente, di non fare niente… al massimo di fare degli interventi. E questi interventi che facevo erano appunto un processo” (p. 217).

Più volte, soprattutto durante gli Anni Settanta del Novecento, con le loro attività le artiste e gli artisti concettuali hanno mostrato quanto quelle due idee rinomate intorno all’arte concettuale siano insoddisfacenti: quello che le pratiche artistiche concettualiste ci invitano a riconoscere è piuttosto un pensiero attorno al da farsi, una meditazione sulle trame fitte tra realizzabilità e concretizzazioni, tra progetti e processi. Questioni concernenti le arti, tutte. Questo non significa, però, che le riflessioni delle artiste e degli artisti siano piane o prive di eventuali difficoltà. Non lo sono neppure quelle di Agnetti. A quei suoi stadi operativi in cui sceglie di procedere per sottrazione, di dedicarsi al vuoto, di coltivare l’assenza, segue infatti l’interrogazione sul da farsi. “Affrontiamo un altro problema, il primo è stato l’intervento, il secondo l’assenza, il terzo la cancellatura – e il quarto? Di tutto questo che ci sta davanti, noi cosa dobbiamo vedere adesso?” (p. 219).

Il discorso sull’arte, prima di vertere su eventuali temi quali il suo apprezzamento o le sue condivisione e accettazione sociale, concerne immancabilmente le sue condizioni di possibilità – specie se a condurlo è direttamente chi la fa. In tal caso, l’artista non fa comunque filosofia. Agnetti lo precisa con nettezza discutendo anche il ruolo di taluni modi di fare arte che si basano sulla produttività discorsiva e su eventuali rievocazioni della filosofia. “Così, se io mi metto a filosofare stando al di qua dei concetti veri e propri della filosofia, cioè senza pretese specifiche, non sono un filosofo; ma un segnalatore intuitivo che dipinge la filosofia ricercando il disegno nel dialogo e le forme nella cultura decantata dall’esperienza di noi tutti” (p. 72).

Vincenzo Agnetti e l’inclinazione per la critica

Come noto, spesso artiste e artisti sono i primi – e sarebbe opportuno dire anche i più severi – critici di altre artiste e artisti. Agnetti non manca di confermarlo. Le frecce per l’arco sono tante, i bersagli ancora di più. L’insoddisfazione per i contesti culturali e le arti a lui coeve (nel testo pubblicato originariamente su Azimuth, siamo nel 1959) espressa con nettezza a più riprese: “L’ignoranza e il manierismo facilmente industrializzabili si impongono.” (p. 19); la comunicazione schietta del suo disappunto verso i discorsi sull’arte: “la speculazione dialettica di un momento dell’arte non è altro che la ridolcificazione di fatti e cose che ineluttabilmente si sono consumate durante il loro formarsi” (p. 76).

Cristalline e acute le critiche che Agnetti muove verso la Pop Art sembrano preservare quelle verso altri ambiti artistici. Non è così. Puntualmente il suo discorso mostra anche alcune incongruenze proprie dell’arte concettuale. Di Ian Wilson, la cui pratica è basata sulla conversazione, scrive: “diventa provocazione e per contro il pubblico da ascoltatore diventa provocatore. Quindi scade l’oratoria, scade anche il dialogo con il pubblico e quello che ne rimane è l’evento finale” (p. 72). Agnetti esercita la sua inclinazione critica per mostrare gli aspetti poetici di taluni artisti (Claudio Parmiggiani, Tomaso Binga, Enrico Castellani, Piero Manzoni, per citarne alcuni) o per discutere il lavoro di un critico su un artista (Achille Bonito Oliva a proposito di Marcel Duchamp). Dissertando intorno alla poetica di Eva Sørensen scrive: “L’opera d’arte dice qualcosa o assurdamente ascolta? No. Senz’altro dice. Ciò che non dice è ciò che non si vede. E allora? Ricomincio il discorso” (p. 118).

Vincenzo Agnetti. I segni del discorso

Critica forte Agnetti. Lo fa con il tono di chi non si limita a osservazioni passeggere, perché mira piuttosto a lasciare un segno. Ma la sua non è polemica. Semmai, come osserva con precisione Boragina, si tratta di una scrittura che rivela una “integrità teorica rara” (p. 16). Come fare, allora, a lasciare un segno? Per esempio, interrogandosi sul ruolo della poesia considerandola come dato di fatto: “L’arte è la politica interiore di ogni individuo che condiziona l’interesse e le scelte d’espressione” (p. 80). Ancora, e in modo più evidente, elaborando il progetto Copia dal vero numero primo: inizialmente pensato per dare origine a una esposizione, diventato poi la serie di scritti pubblicati su Domus nel 1971 e ora raccolti nelle trentaquattro pagine del volume di Abscondita sotto lo stesso titolo. Dunque, di quali segni stiamo parlando? Sono sproni per ripensare i frutti della cultura. Con il suo discorso Agnetti sollecita dapprima una riflessione sul ruolo dell’artista, poi sulla forma – “una forma vale l’altra ma tutte rompono le scatole” (p. 31) – prende in esame il nesso tra produttività artistica, tempo accettazione sociale e speculazione teorica. Il perno rimane l’artista, o più precisamente quello che fa, ora nel quadro delle trasformazioni di metà Novecento ora in quelle degli Anni Sessanta (la critica è rivolta in particolare alla Pop Art). Ma l’ammissione è netta: “Troppe rare volte l’arte è servita a un discorso liberatore” (p. 41).

Attraverso questo progetto/scritto (Copia dal vero numero primo) si precisa ancora meglio il suo discorso di stampo pragmatico – qualsivoglia dialettica non genera movimento e all’orizzonte vi sarà la negazione del fare arte che diventa essa stessa motore per il suo rinnovamento – punteggiato da note dallo spiccato sapore sociologico: “per manifestarsi l’arte spesso cede alla mercificazione, offre icone estetico-borghesi in cambio di una tortuosità intellettuale di comodo che fraintende l’importanza della ricerca con il risultato conseguito, il prodotto” (p. 57). Ma il discorso di Agnetti lascia ancora un segno con il suo Rammentatore Critico, le schede dedicate alle sue opere che ruotano attorno al nesso genesi-struttura, nonché al fulcro scrittorio della sua pratica. “Se uno di noi usa un linguaggio, una disciplina qualsiasi per fare arte, presto si troverà ad azzerare” (p. 186). Un continuo riattivarsi del pensiero, al servizio della sua pratica.

Davide Dal Sasso

http://www.vincenzoagnetti.com/index.html

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati