La lunga e fortunata avventura dell’artista Toti Scialoja. Esce il catalogo generale

58 anni di vita e di ricerca puntualmente raccontati dal catalogo generale di uno dei più eterogenei artisti del Novecento, maestro di Pino Pascali, uomo sottile e malinconico con uno sguardo rivolto a New York

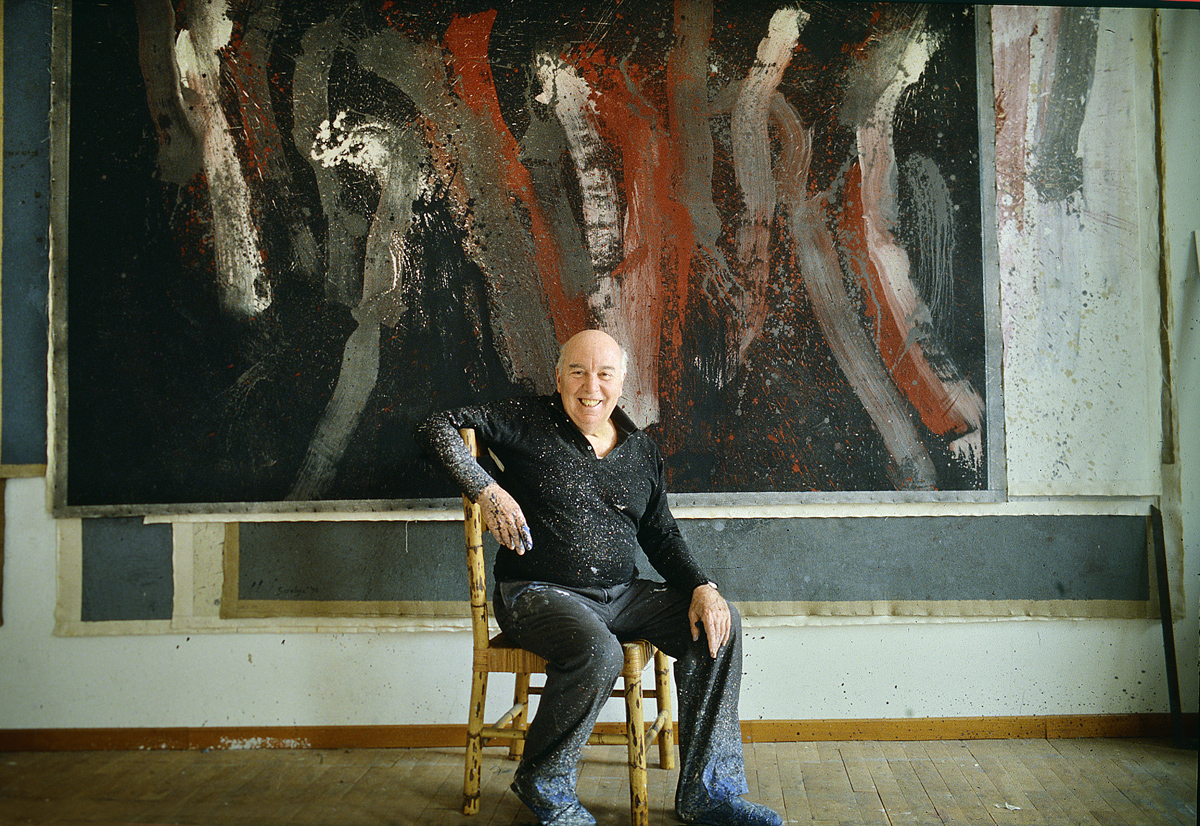

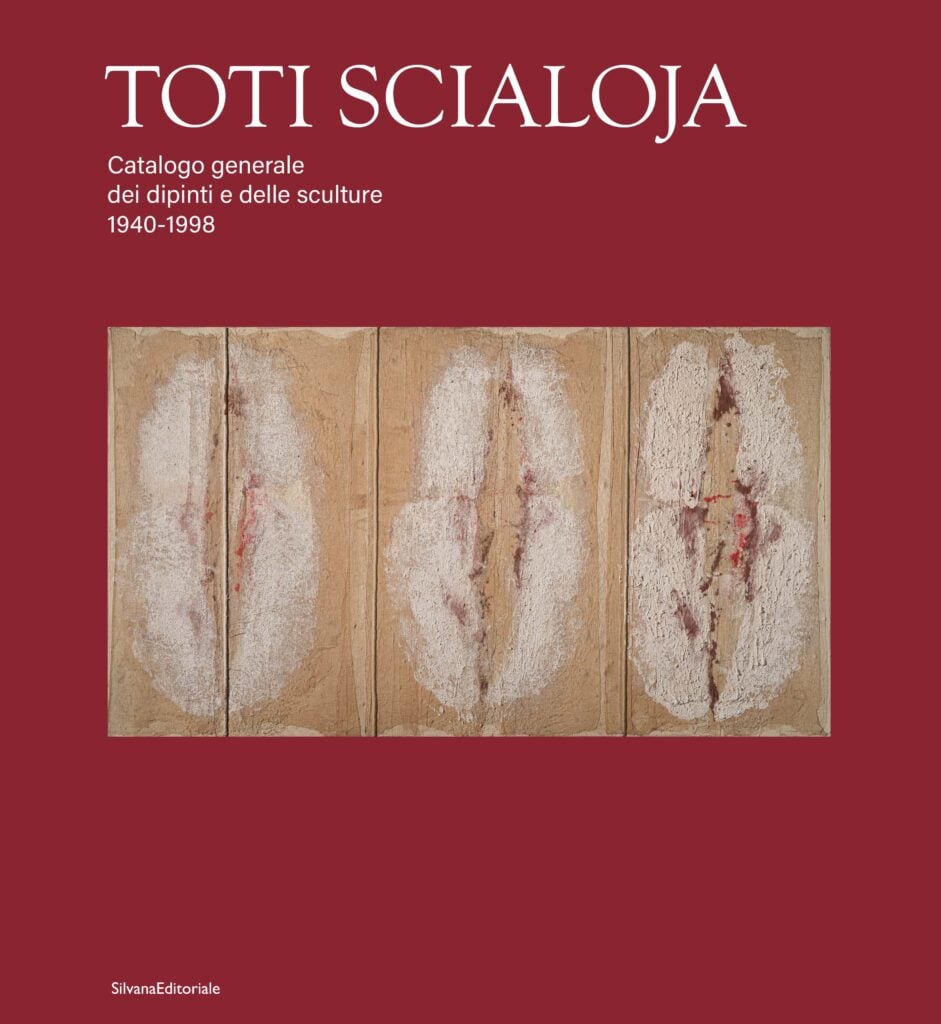

Dopo un ampio e meticoloso lavoro portato avanti per ben tre anni e mezzo da Giuseppe Appella, è possibile finalmente consultare il Catalogo generale dei dipinti e delle sculture 1940-1998 dedicato a Toti Scialoja (Roma 1914 – 1998), uno dei più eterogenei artisti del Novecento al cui magistero si sono formati negl’anni autorevoli protagonisti dell’arte contemporanea, tra i quali Mario Ceroli, Pino Pascali, Giosetta Fioroni o Jannis Kounellis che lo ricorda come “un uomo sottile e melancolico”, come “un bravissimo professore” dalla “grande comunicabilità”.

Chi era Toti Scialoja

Nel suo lungo e variegato itinerario intellettuale Scialoja ha infatti intavolato un percorso totale, spaziando con disinvoltura tra poesia (poeta gioioso già a 11 anni), pittura (pittore en plein aire a 13 anni, in Villa Borghese), scultura, teatro, cinema, musica, scenografia e didattica (“aveva una natura fortemente portata alla didattica”, ricorda Giosetta Fioroni, “ci riceveva a casa sua in via di Porta Pinciana”), consapevole con Ripellino che ars una e che le varie forme di creatività sono parti d’un insieme inscindibile, d’una mente votata verso una mai paga ricerca mediante la quale – sulla via di Maurice Merleau-Ponty – rendere visibile l’invisibile.

Il catalogo generale di Scialoja

Nelle 768 pagine che compongono questo prezioso volume pubblicato dai tipi di Silvana Editoriale, è possibile oggi riconoscere la portata di un artista dai mille interessi, capace di muoversi con disinvoltura dai tavoli della letteratura mondiale a quelli delle arti visive per disegnare un percorso assolutamente personale, con un controllo della ragione che lo porta a concepire un metodo unico nel suo genere, alimentato certo da incontri e affinità linguistiche, ma – come giustamente sottolinea Appella nell’illuminante introduzione (Toti Scialoja e il processo, invisibile, di andare verso l’invisibile) – “in sostanza sempre” solitario, unico, autentico, capace di passare “accanto alle esperienze degli altri senza lasciarsi tentare da una strada già tracciata”.

Alla primissima formazione che vede l’artista seguire alcuni statuti impressionisti, in particolare Van Gogh, i nomi (per lui mitici) di Scipione, Morandi, Chaïm Soutine e gli altri artisti dell’École de Paris (basilari sono anche Libero de Libero e la Galleria della Cometa, dove ha modo di frequentare ad ampio raggio l’intelligencija romana), segue via via una ricerca che porta Scialoja a scrivere, con le sue prime impronte del 1958, una nuova pagina di pittura europea.

L’America e Scialoja

Grazie al sodalizio stretto su New York (dove è già tra l’ottobre e il dicembre 1956) con de Kooning, Cy Twombly, Rothko, Hartung, Guston o Motherwell, Scialoja abbandona progressivamente la figurazione per intraprendere un percorso analitico, legato in un primo momento alle riduzioni delle avanguardie storiche (Cézanne, Mondrian, Malevič…), in un secondo periodo a territori in cui gestualità e matericità diventano parole di un processo che mette da parte il pennello per favorire altre vie, come si evince da iniziali esperimenti del 1955. Ne è esempio La caccia n. 1, “primo quadro dipinto con uno straccio intriso di colore al posto del tradizionale pennello. Dipingere con lo straccio mi permetteva una comunicazione più diretta e impulsiva rispetto al condizionante ed esecutivo uso del pennello. Era un modo per ‘accostarsi’ alla superficie”, annota l’artista di fianco all’illustrazione dell’opera (pagina 39) in un catalogo del 1977.

Toti Scialoja e Gabriella Drudi

Tra i tanti racconti e ricordi, tutti puntualmente organizzati secondo una metodologia di natura polifonica, particolarmente legata alla triarticolazione storico-filologico-comparativa, la migliore nel redarre una mole di lavoro e nell’offrire una puntuale guida all’opera dell’artista, c’è la tecnica dello stampaggio (“riempire di colore un foglio, rovesciarlo sulla tela e stamparlo battendo forte con le mani”) e la creazione, a Procida (nell’estate del 1957) delle primissime Impronte, chiara e personale cifra stilistica assieme ai sugheri del 1959, ci sono i pizzi e le corde (“ciò che non è impronta”), c’è “l’accidentalità delle scenografie realizzate con garze, scarpe militari, sedie, corde, tele di sacco e casse da imballaggio”, c’è il costante desiderio di scandire il tempo con una ritmica spaziale e, in parallelo luoghi e ambienti pubblici, ci sono (si intersecano) spazi intimi e privati: Titina Maselli e la guerra, Eugenio Montale, Argan, Brandi, Pagliarani (per fare alcuni nomi amici) e naturalmente il lungo sodalizio con Gabriella Drudi. Il tutto, bisogna ribadirlo, meticolosamente registrato e ricostruito dopo “un certosino lavoro di scavo nelle carte conservate nell’Archivio Scialoja e poi nella Fondazione a lui intestata, nelle biblioteche italiane e straniere” o anche “nelle gallerie divenute negli anni punto di riferimento dell’artista, nelle più diverse istituzioni, in archivi privati” e “presso i collezionisti”.

La vita e le opere nel catalogo

Poco prima dell’ampia Bibliografia in cui sono elencati dal 7 dicembre 1929 al 5 luglio 2023, tutti gli interventi dell’artista e sull’artista, la sezione intitolata Vita, opere, fortuna critica è, tra immagini e parole, un ampio e esaustivo itinerario che lascia scorgere le passioni, le azioni di un uomo la cui curiosità si è spinta oltre i bordi della tela per disegnare quella che Achille Perilli, nel discorso di commiato letto il 2 marzo 1998 (Scialoja era scomparso il giorno prima “nella sua casa per arresto cardiaco”) all’Accademia di San Luca, ha definito “la sua lunga e, voglio dire, felice avventura umana”.

Antonello Tolve

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati