Il Museo d’Arte Orientale di Torino diventa interattivo grazie a un nuovo “librogioco” per bambini

Uno dei musei di arte orientale più importanti d'Europa guarda al mondo dell'infanzia trasformando i reperti della sua collezione in opere interattive. Succede al MAO di Torino con“Il mistero della pietra del drago”

Ormai da diversi anni, e soprattutto in risposta alle inaspettate modalità di fruizione imposte dalla pandemia, le grandi istituzioni artistiche di tutto il mondo si sono attrezzate per accogliere e sperimentare nuovi linguaggi. L’obiettivo è trasformare il museo – e più in generale lo spazio culturale – in un luogo innovativo, aperto al presente e al confronto intergenerazionale, con un occhio di riguardo per i più giovani. Gli strumenti offerti dal settore del gaming, in questo, svolgono un ruolo di assoluta priorità.

Il nuovo librogioco del MAO di Torino

Anche se in Italia la strada per una completa ed esaustiva trasformazione del museo in un luogo a misura di bambino è ancora lunga, passi in avanti sono stati compiuti da istituzioni come il MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il MAXXI di Roma, che con i loro dipartimenti educativi hanno fatto da apripista per enti minori ma altrettanto desiderosi di adeguarsi agli standard europei.

Va in questa direzione l’ultimo progetto del MAO Museo d’Arte Orientale di Torino, artefice di uno strumento ludico interattivo ispirato alla sua collezione permanente. Non un prodotto digitale, ma un gioco “analogico” che tenta di creare un ponte tra i più giovani e i reperti storici del luogo, attraverso modalità di fruizione aperte e coinvolgenti.

Come funziona “Il mistero della pietra del drago”

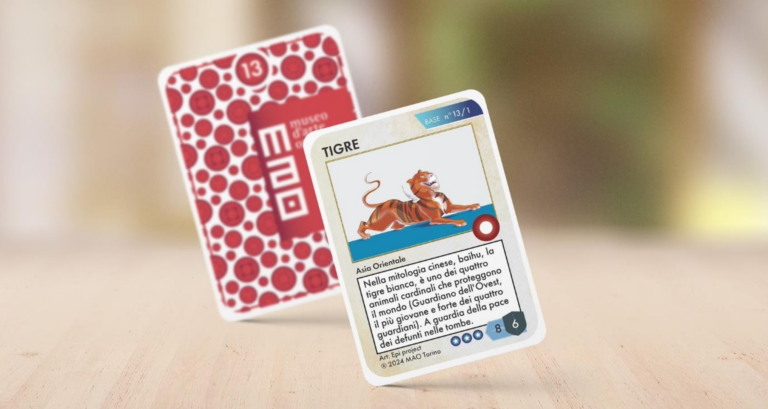

Il gioco si intitola Il mistero della pietra del drago, ed è principalmente rivolto a visitatori dai nove anni in su: l’obiettivo è esplorare le opere più importanti dell’istituzione sabauda, vivendo al contempo un’esperienza interattiva della durata di circa due ore. A partire dalla copia fisica del libro (in vendita presso il bookshop del MAO), i bambini avranno la possibilità di indagare i reperti di arte orientale conservati nelle cinque gallerie che compongono il museo, guidati da una serie di 48 carte illustrate con gli animali e i simboli delle collezioni. Scoprendo di volta in volta le carte, il lettore-giocatore dovrà osservare con attenzione i dettagli, rintracciandoli nelle opere reali. Nel corso dell’attività si possono guadagnare o perdere punti, affrontare combattimenti, trovare oggetti e persino catturare animali mitologici.

Abbiamo rivolto qualche domanda all’illustratrice e scrittrice Elisabetta Percivati (in arte “Epi”), che ha progettato e realizzato il gioco in collaborazione con i Servizi Educativi del MAO.

L’intervista all’illustratrice e scrittrice Elisabetta “Epi” Percivati

Mi racconti la genesi, gli studi e l’approccio ludico, artistico e didattico che hanno caratterizzato le varie fasi del progetto?

Il progetto è nato da una mia proposta al museo, che l’ha subito accolta. Ho lavorato in loco nel corso di una residenza artistica di due mesi, con visite distribuite su due anni. Guidata dai Servizi Didattici, ho selezionato le opere su cui lavorare e ne ho studiato storia e contesto. Ho poi scritto una storia con un game design da me ideato, adatto a un pubblico dai nove anni in su. Dopo un mese e mezzo di playtest con famiglie volontarie, ho perfezionato il gioco e curato l’aspetto visivo: illustrazioni, grafiche e impaginazione.

Quali sono i vantaggi legati al concetto di gamification culturale?

La gamification sfrutta le dinamiche del gioco per associare informazioni importanti a un’esperienza piacevole. In questo modo, il nostro cervello tende a filtrare meno i contenuti che riceve, lasciando passare sia lo stimolo positivo (il divertimento del gioco) sia l’informazione storica o culturale a esso legata. Per esempio, se vinciamo una carta da gioco che raffigura un’arma dell’epoca romana con un nome specifico, è più probabile che ci ricorderemo quel nome, perché sarà associato a un momento positivo. Si tratta di un processo complesso, ma in sintesi potremmo dire che “inganniamo” il cervello, facendogli credere di giocare mentre in realtà stiamo trasmettendo concetti e contenuti. Il gioco distrae, ma proprio per questo il cervello è più ricettivo e pronto ad accogliere informazioni che, in un contesto più tradizionale (come una lezione frontale), avrebbe considerato non essenziali, e quindi facilmente dimenticabili.

Come pensi che i musei italiani si stiano muovendo in tale direzione? Quanto manca ancora affinché i nostri musei siano anche a misura di bambino?

La gamification è uno strumento prezioso, ma ancora poco utilizzato, forse perché percepito come “nuovo” e in via di sviluppo. Ed è proprio questo l’aspetto affascinante: è un campo ancora aperto, dove chiunque, con impegno e studio, può entrare anche da percorsi non convenzionali. Mi ricorda l’epoca dei videogiochi Anni Ottanta, quando proliferavano progetti indie. I musei sono molto interessati: paradossalmente, c’è più domanda da parte loro che offerta da parte dei creativi.

Come ti spieghi questa frizione?

Credo che il limite sia più negli addetti ai lavori, che faticano a immaginare il museo come uno spazio “vivo” e non solo contemplativo. Servirebbe più coraggio nel proporre progetti museali diversi dal solito. Il gioco è ancora troppo spesso visto come qualcosa per bambini, mentre in Francia, dove vivo, anche enti storici lo utilizzano per formare gli adulti. Di recente ho partecipato a un escape game negli archivi di Lione, tra laboratori di restauro e documenti antichi: durante il gioco ci spiegavano come funziona l’archivio. Età media dei partecipanti? 35 anni.

Alex Urso

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati