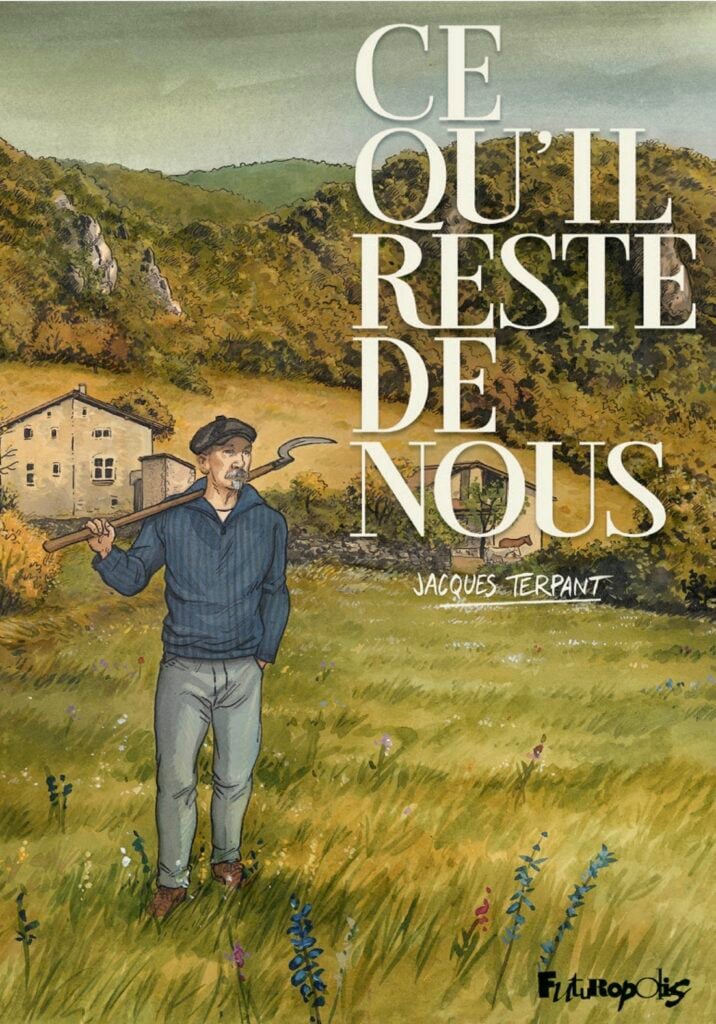

Il 2 aprile 2025 è uscito nelle librerie francesi Ce qu’il reste de nous, il nuovo graphic novel firmato da Jacques Terpant, uno dei nomi più rispettati nel panorama del fumetto francese. La pubblicazione del libro segna il suo addio al mondo delle “nuvole parlanti” dopo 43 anni di attività: Terpant lascerà il fumetto per dedicarsi esclusivamente alle illustrazioni. Nel libro (edito da Futuropolis) Terpant esplora il legame profondo con la propria terra d’origine, partendo da un piccolo villaggio nel dipartimento della Drôme, fino al declino della civiltà rurale nel XX secolo. Ispirandosi alle sue radici familiari, l’autore imbastisce un racconto che mescola nostalgia e poesia, riflettendo sulla scomparsa di un mondo che egli stesso ha abbandonato da giovane, per ritornarci in età adulta. “Sono tornato nel mio paese quando ho avuto un figlio, per non fargli vivere un’infanzia urbana”, spiega il fumettista. “La mia famiglia è originaria di questa zona da sempre, ho quindici generazioni conosciute alle spalle”.

Intervista a Jacques Terpant

Quando sei andato via?

Avevo 18 anni e lasciai il paese per andare a studiare prima a Grenoble, poi a Saint-Etienne, dove ho incontrato molti amici che, come me, facevano fumetti: Yves Chaland, Luc Cornillon, Francis Vallès… Mentre frequentavo l’Accademia di Belle Arti ho iniziato a lavorare per Métal Hurlant per poi stabilirmi a Lione, dove ho lavorato molto nella pubblicità e nei fumetti.

Tu sei nato in montagna, nel dipartimento della Drôme. Com’è stata la tua infanzia?

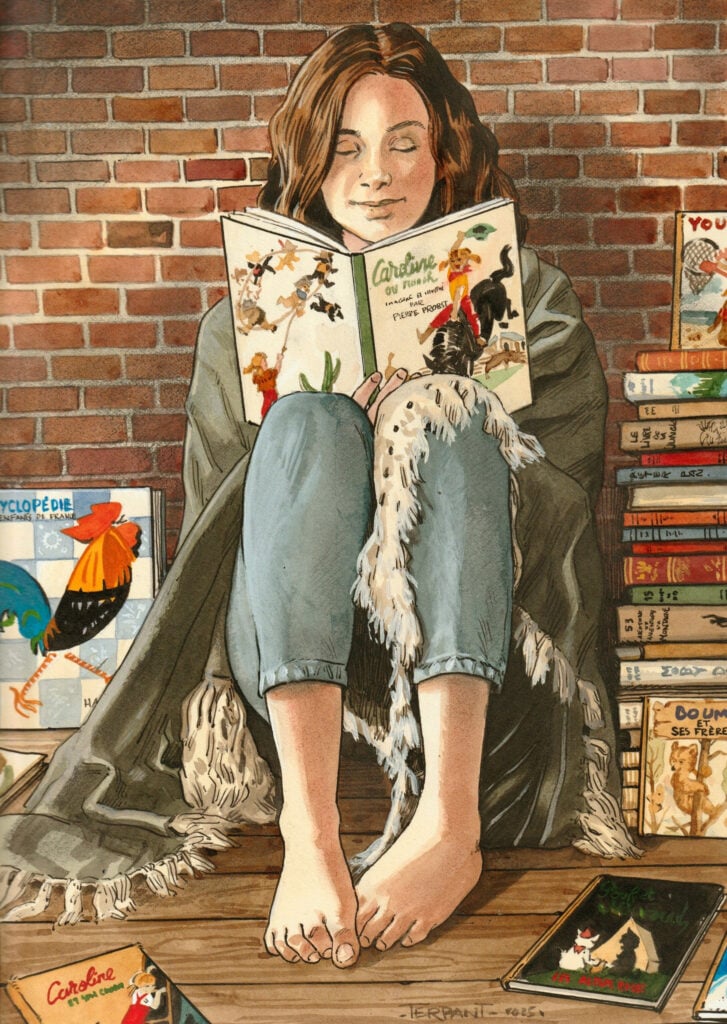

Sono cresciuto in campagna. La mia famiglia era poco numerosa e io sono figlio unico. A parte i miei genitori, quando ero piccolo avevo solo una nonna. Quindi ero un bambino solitario che leggeva molto. Quella di mia madre è stata una famiglia di insegnanti per diverse generazioni; sono morti tutti molto giovani e a me sono rimasti i loro libri. Anche se i miei genitori non erano letterati, mi hanno subito messo dei libri in mano, e quando sono entrato a scuola sapevo già leggere.

A tu per tu con il fumettista Jacques Terpant

Quanto sono stati importanti i fumetti durante la tua crescita?

La mia generazione ha vissuto tutta l’evoluzione della bande dessinée. Da bambini leggevamo fumetti come Tintin, Spirou e via dicendo. Arrivati alle medie passammo a Pilote, la rivista creata da Goscinny e che ci avrebbe fatto conoscere fumetti più adolescenziali. La BD adulta arrivò negli anni del liceo con L’Écho des Savanes e Métal Hurlant e, finite le superiori, iniziai a lavorare proprio per quest’ultima rivista. Volevo farlo sin da quando avevo 12 o 13 anni. Insomma, tutta la mia generazione è cresciuta con i fumetti. Se eri un bambino cresciuto negli Anni Settanta e amavi disegnare, il disegno per te era sinonimo di fumetto.

Perché la bande dessinée è stata importante per la nostra generazione?

Nel XX Secolo il figurativo è stato definitivamente abbandonato dall’arte, ma ci sono sempre state persone che si sono confrontate con la rappresentazione del reale. In Francia, per esempio, c’è stato Raymond Poïvet; Paul Cuvelier in Belgio, e persino Joseph Gillain, che nei fumetti diventerà Jijé. Tuttavia, nessuno voleva le loro opere pittoriche così, per sopravvivere, si dedicarono alla carta, ai giornali, dove venivano pubblicati fumetti americani come quelli di Hal Foster e Alex Raymond. Questi artisti hanno provato a fare fumetti, a volte controvoglia, formando giovani che sarebbero diventati la prima generazione di grandi autori, quelli che hanno segnato la mia giovinezza. La bande dessinée è stata grande nel XX Secolo, perché è stata il rifugio del figurativo che l’arte aveva abbandonato.

Il mondo rurale nei fumetti di Jacques Terpant

Vivere in campagna influenza il tuo lavoro?

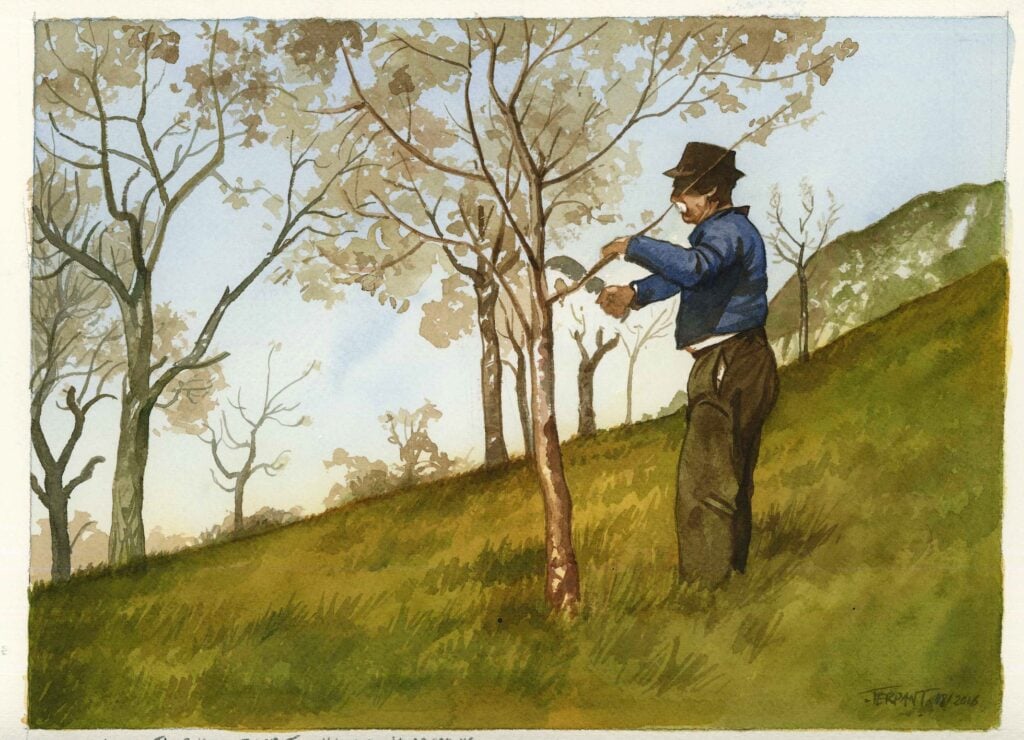

Sì. Vivo in una casa antica, con un terreno intorno, senza vicini troppo vicini, e la natura ha un grande ruolo nel mio lavoro. Non sarei molto bravo a disegnare Spiderman che salta tra i grattacieli. Mi sento a mio agio con i paesaggi naturali.

Ti preoccupa il cambiamento climatico?

Non mi angoscia, anche se lo vedo. Ad esempio, vent’anni fa non mi sarei azzardato ad avere degli ulivi; oggi posso. C’è anche una grande differenza tra la nozione di tempo umano e il tempo su scala climatica. In Francia, due anni fa tutti i media gridavano alla siccità, dicendo che ci sarebbe mancata l’acqua e via dicendo. Oggi, gli stessi media sostengono che annegheremo. La nozione del tempo umano non è quella della storia. Insomma, vedremo, ma non credo nemmeno per un attimo che le misure politiche cambieranno qualcosa. C’è un cambiamento climatico e lo subiremo.

“Ce qu’il reste de nous” racconta le tue montagne. Ce ne puoi parlare?

Il libro dipinge ciò che era la civiltà rurale francese attraverso sei storie ambientate in periodi differenti. È un mondo che inizia intorno all’Anno Mille, dopo la caduta di Roma e quella del mondo carolingio, dove si stabilisce in Francia una società essenzialmente contadina. Insomma, questo libro, attraverso sei storie ambientate nello stesso luogo, racconta ciò che era questo mondo, chi lo aveva fondato: nobili, monaci, contadini; e i suoi princìpi: la religione, il lavoro, la divulgazione, il rapporto con la morte. Dai suoi inizi fino ai giorni nostri, in cui questo mondo è ormai scomparso.

Ho notato che in Francia vengono raccontate spesso storie di campagna e di paese. Una tendenza che non abbiamo in Italia. Perché pensi che questo tipo di storie interessi il pubblico francese?

Sì, è vero. In Francia si è sviluppata fin dall’inizio una letteratura interamente ispirata alla campagna e alle regioni, ma scritta da autori di caratura nazionale. Guy de Maupassant e la Normandia, Jean Giono e la Provenza. Questo genere di storie parla ai francesi perché fino a poco tempo fa la maggior parte dei francesi aveva un’origine rurale. Ma questo sta cambiando.

Jacques Terpant e i maestri del passato

Hai detto di esserti ispirato a Moebius, ma hai uno stile assolutamente personale. Come può un artista ispirarsi al proprio idolo senza però diventarne un clone?

Quando ero al liceo, Arzach di Moebius era appena uscito su Métal Hurlant. Questo introduceva una tecnica di colore diretto insolita nei fumetti. Quando sono entrato alla scuola d’arte l’anno successivo, ho subito provato questa tecnica, e da allora non l’ho più abbandonata. Anche se a volte realizzo illustrazioni con la penna e l’inchiostro di china, i miei fumetti sono realizzati con i colori diretti. Nello stesso periodo ho scoperto Franck Hampson, il disegnatore di Dan Dare, che utilizzava anch’egli il colore diretto, ed è stato un’influenza importante. Sono stato ispirato anche dagli americani, come Wrightson, Jones e persino Miller. Col tempo si costruisce il proprio mondo. Si rischia di diventare un clone solo se si ha una sola fonte di riferimento. E il più delle volte, si è anche meno bravi.

Quindi continui a lavorare solo in maniera tradizionale?

Sì, conservo ad esempio il contorno nero a inchiostro di china, perché per me è identitario del fumetto. Non sono un grande estimatore di chi lo elimina, trovo che il legame con il testo e i balloon venga meno e che si crei una sorta di effetto fotoromanzo. Dunque, realizzo un disegno in bianco e nero che inchiostro di china, con pennello o pennino giapponese Maru; poi aggiungo il colore con acquerello o inchiostro acrilico.

Cosa pensi del digitale?

Realizzo ancora i miei disegni in modo tradizionale perché così poi possono avere un’altra vita, nelle gallerie d’arte dedicate al fumetto o tra i collezionisti. Chi lavora in digitale si priva di questa opportunità, ma è evidente che sarà il digitale a prevalere. Da un lato, il mercato dei collezionisti corrisponde a un pubblico di lettori che è già un po’ più anziano (ed è il pubblico del tipo di fumetti che realizzo io), ma con la progressiva scomparsa di questa generazione di autori e lettori tutto ciò svanirà. L’arrivo dell’intelligenza artificiale accelererà questo processo. Il fumetto è stato l’arte popolare del Ventesimo secolo, ma non è quella del Ventunesimo.

La stato di salute del fumetto in Francia

I miei amici francesi mi parlano sempre della crisi del vostro mercato, ma continuano a nascere piccoli editori che pubblicano dei bei volumi. Come vedi la situazione?

Il mercato è cambiato molto negli ultimi 15 anni e questo, spesso gli autori lo dimenticano, è dovuto principalmente a ragioni tecniche. Quando ho iniziato, tra gli Anni Ottanta e Novanta, fare un album costava ancora parecchio, soprattutto se era realizzato a colori diretti. Oggi, i grandi gruppi negoziano con le tipografie una quantità di album annuale enorme. L’anno scorso i libri pubblicati in Francia sono stati 6700. Il tutto con un costo di fabbricazione e di creazione molto basso: pagano la stampa di ogni volume tra uno e i due euro e se aggiungiamo che sul mercato sono arrivati in massa giovani autori che lavorano quasi per nulla, è facile intuire che il modello economico è cambiato. Così, quando vendono qualche copia, tra l’altro senza spendere un euro in promozione, iniziano a vedere i guadagni, anche se le vendite non sono eccezionali. Hanno imparato a fare fatturato sull’insieme di queste piccolissime somme. Il successo di un titolo è una piacevole sorpresa, quando arriva, ma questo non è più il vero l’obiettivo: è questa massa di libri che circola in libreria a muovere l’editoria. Questo è il vero problema del mercato franco-belga.

Tu lavori con Futuropolis. Come ti sei trovato con loro?

Futuropolis è una piccola casa editrice con una produzione annuale ridotta. Una scelta ben ponderata. È un ramo dedicato alla BD della grande casa editrice francese Gallimard, che possiede anche Casterman. È Sébastien Gnaedig a dirigere questa casa, ed è stato lui a cercarmi alcuni anni fa per realizzare con Jean Dufaux un album sull’autore francese Céline: Le chien de Dieu. Devo dire che tutto procede perfettamente e sono felice di concludere la mia carriera in questa casa editrice. Dopo questa collaborazione con uno sceneggiatore, cosa che non facevo da un po’ di tempo, ho ripreso il lavoro solitario con Ce qu’il reste de nous, in uscita sempre con Futuropolis.

L’addio di Jacques Terpant al mondo del fumetto

A proposito di questo, il tuo ritiro dal mondo del fumetto è definitivo?

Sì, è ufficiale e anche Futuropolis lo ha annunciato presentando il mio nuovo titolo come il mio ultimo volume a fumetti. Perché lo faccio? Torniamo a Moebius: diceva una cosa che trovo molto giusta. Secondo lui, un disegnatore tende sempre a migliorare ma un giorno si troverà a peggiorare, e questo è uno stato irreversibile. Credo che il fumetto, che comporta una mole di lavoro enorme – questo mio ultimo libro è composto da 120 tavole –, incoraggi questo processo. Lo noto in molti disegnatori che continuano a produrre dopo una certa età: il livello cala. Ed è triste da vedere.

Per chi non può fare altrimenti per motivi economici, nulla da dire. Ma chi può scegliere, come nel mio caso, allora deve prendere questa decisione. Ho 67 anni e scelgo il momento del mio ritiro. Bisogna sapere che i mestieri creativi non sono mestieri che danno soddisfazioni. Quando esce un nuovo libro, i lettori ci dicono spesso frasi del tipo: “Oh, l’ho adorato, devi essere soddisfatto del risultato”. No, ovviamente no… Ci piace farlo, ci piace disegnare, ma il risultato è sempre una delusione. Un libro pubblicato non lo apro mai più. La soddisfazione sta nel fare, non nell’averlo fatto.

A cosa ti dedicherai?

A cose meno impegnative. Devo fare due libri dedicati al disegno, una serie di illustrazioni sul tema della lettura e delle lettrici che diventerà anche una mostra, e un libro basato su un testo inedito di Jean Raspail: una serie di ritratti di personaggi delle sue opere con didascalie, una sorta di dizionario illustrato. Parteciperò anche a progetti di fumetti brevi; mi sono impegnato a realizzare una storia sui coureurs des bois per un album collettivo; forse realizzerò libri di viaggio con testo e immagini, e via dicendo.

Gianluca Piredda

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati