L’arte e il diritto al fallimento

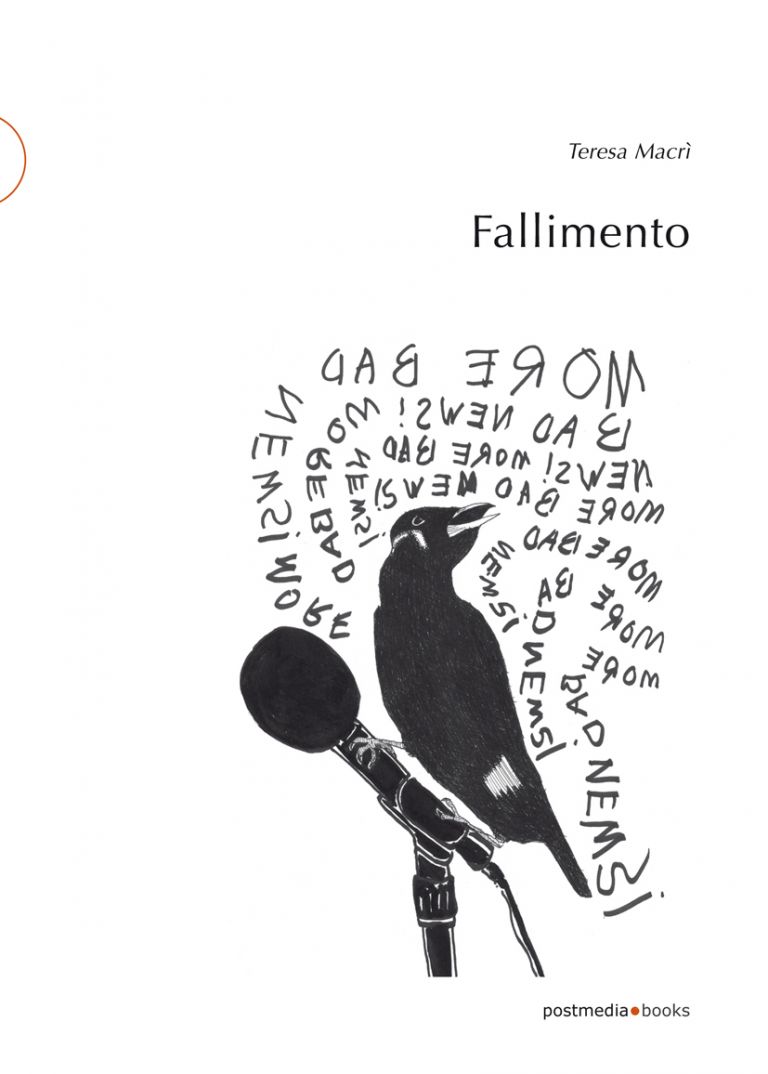

Nell’era del successo a tutti i costi, c’è spazio anche per il fallimento. Magari è una strategia di marketing, magari invece le ragioni sono totalmente diverse. Ne parla un bel libro appena uscito, scritto da Teresa Macrì per Postmedia Books.

Ammettiamo pure che certe esperienze dell’arte contemporanea inizino nel momento in cui sono una domanda su se stesse. Una domanda sulla ragione della loro stessa esistenza. Può accadere col corpo, con un’installazione, con un’immagine qualsiasi. Una domanda che apre uno squarcio sulla legittimità dell’arte stessa. In questo caso, l’esperienza artistica si dà valore ponendosi come oggetto di dubbio. Si legittima mettendosi in gioco. Si costruisce sulle proprie contraddizioni, e a volte fa della sconfitta di fronte a questa domanda, il nucleo di un’energia.

È una domanda prossima a ciò che molto tempo fa (1972) il critico americano Harold Rosenberg chiamò “s-definizione” dell’arte. Questo paradosso è ormai un luogo comune. L’idea che l’arte neghi se stessa, che si sottragga alla propria definizione, è sopravvissuta alle fini della modernità e, nonostante i tentativi del sistema dell’arte di darle un nuovo volto, quest’idea continua ad avere una centralità non trascurabile.

FALLIMENTO E DIALETTICA

Ora, l’arte come negazione di se stessa, si pone sulla soglia che la divide dall’impostura (d’altra parte, la parola fallimento deriva dal latino e significa ingannare). Negare se stessa e allo stesso tempo stare al gioco dell’arte come istituzione sociale apre alla disponibilità all’inganno. È in questa fragile soglia che muove il recente libro di Teresa Macrì Fallimento, edito da Postmedia Books, un titolo quanto mai inattuale.

In tutto il libro della Macrì la parola fallimento non è trattata alla stregua di un concetto, piuttosto è un evento, uno scarto temporale, anzi è un “attrezzo” o un “dispositivo”, dove l’attuale, come scrive Gilles Deleuze citato dall’autrice, “non è ciò che siamo, ma piuttosto ciò che diveniamo”; in tale accezione il fallimento fa leva su sulla nostra esistenza, la modifica, la piega a qualcos’altro: “In definitiva”, scrive Teresa Macrì, “è proprio la nostra capacità di fallire che ci rende umani”. Nella vita del linguaggio ordinario la parola fallimento è d’ordine dialettico: si fallisce in un contesto, in uno scontro, in un’attesa, in una utopia. Per certi aspetti è una parola residuale. È una parola che rinvia a una separazione, genera un distacco, e per ciò ha tutti gli attributi di un fatto anacronico. Il fallimento proietta l’esistenza verso uno scarto temporale, e in quanto scarto del tempo ha tutte le caratteristiche di uno choc.

Francis Alys, Game over, 2011. Photo Natalia Almada

UNA QUESTIONE DRAMMATICA

Ma qual è la natura di questo fallimento nell’arte? Nella sua argomentata introduzione l‘autrice pone questa nozione sullo stesso livello dell’errore che si impone nella differenza “fra ciò che siamo e ciò che potremmo essere”, e l’arte da questo punto di vista è un esperimento di alterazione di ciò che siamo. In questo differenziale si delinea tutta l’anomalia che anima il fallimento, e che per ciò stesso diventa una politica dell’esistenza (il rapporto tra politica e poetica è al centro di un precedente libro dell’autrice Politics/Poetics).

Il termine fallimento allora diventa sia uno strumento per modellare un significato possibile del conflittuale e complesso rapporto tra arte e vita, sia il punto di rigenerazione dell’arte stessa. Dal punto di vista storico-filosofico la nozione di fallimento assume una connotazione drammatica: nessun senso metafisico o estetico è necessario al punto da porre se stesso come un a-priori, e l’autore che più di ogni altro ha posto questa dimensione drammatica – Samuel Beckett – è opportunamente ricordato dall’autrice. Infatti, già nell’introduzione l’uso di un termine cosi anomalo appare con un’espressione uscita dalla lingua di Beckett: “Il fallimento è l’irruzione improvvisa del nulla nel pieno dell’esistenza”. Questo nulla è quindi il luogo di una cesura, anzi per Teresa Macrì è una “ferita”. Tempo fa Maurice Blanchot parlava di una scrittura del disastro i cui esiti nell’arte d’oggi li possiamo vedere in questo libro.

È in questo scenario drammatico che la nozione di fallimento muove i propri passi, fino a rischiare di essere esigenza poetica, come afferma Harald Szeemann, citato da Macrì: “Per me il fallimento è una dimensione poetica dell’arte. Non mi riferisco al rapporto con la politica ma a tutto il disastro che sta avvenendo attualmente”. Qui la parola fallimento sposa la causa dell’utopia, che trasforma questa parola in un’avventura visionaria, fino a prefigurare la propria dissoluzione. E come ogni utopia, anche l’opera è destinata a essere sempre incompiuta. È un “rischio annunciato”, come recita un capitolo del libro, dove questo rischio si fa “sperimentazione, rottura, discontinuità”.

Sislej Xhafa, Beh Rang, 2004. Courtesy Galleria Continua, San Gimignano Beijing Le Moulin L’Havana

TRA ALYS E XHAFA

In questo teatro drammatico il fallimento è l’intenzione dell’essere, la sua possibile “occasione”. In ogni fallimento quindi si cela l’elemento tragico di ogni sospensione dell’esistenza, di una sua possibile rottura col mondo circostante, di una discontinuità che si apre come una breccia nella selva delle apparenze.

Come accade con Francis Alys che anima tutto il quinto capitolo del libro, dove “l’assurdità dei suoi precetti”, l’illogicità dei suoi assunti linguistici, lo collocano a fianco di autori come Magritte, ma anche a fianco dello stesso Beckett. Con Alys, ci dice Teresa Macrì, ci troviamo di fronte a una “metafora straniante” che elegge il paradosso a dispositivo linguistico dell’arte.

Per altri aspetti Fallimento è anche un’introduzione alla contro-informazione nell’ambito del sistema dell’arte, e dunque del nostro mondo sempre più concentrazionario. E in effetti, lungo tutto il libro, è chiaro l’intento dell’autrice, la quale facendo della poetica del rischio il soggetto della trattazione, e trascurando deliberatamente l’ambito estetico, tratta alcune radicali esperienze artistiche come atti di resistenza. E ogni atto di resistenza è esposto al rischio del proprio fallimento. Un esempio? Sislej Xhafa con i suoi costanti détournement che nascono dal conflitto tra identità e non-identità. Depistamenti che pongono il problema tra società istituita e società istituente, o società in divenire, alla luce dei processi migratori che stanno ridisegnando l’immagine della presunta identità dell’Occidente.

In un incontro con Claude Bonnefoy risalente al 1968, Michel Foucault parlava di “bel rischio”. Come la lingua tramite cui si possono costruire un numero pressoché infiniti di enunciati, allo stesso modo l’esperienza dell’arte, come suggerisce Teresa Macrì, è il campo di possibilità di enunciazioni performative, e per ciò stesso soggette al disastro. Sono enunciazioni che testimoniano del fallimento, di questo scarto temporale, e dunque aprono ad altri tentativi d’esistenza dell’arte e non solo. Si tratta di esaurire il possibile, di estenuarlo, perché la connessione paradossale di utopia e fallimento fa a meno del significato, della sua messa in cornice, non si pone sotto l’egida del valore (estetico), ma si mette dalla parte di un corpo sfinito, esausto fino all’estrema dissoluzione come accade nei lunghi viatici di Francis Alys.

– Marcello Faletra

Teresa Macrì – Fallimento

Postmedia Books, Milano 2017

Pagg. 172, € 16,90

ISBN 9788874901845

www.postmediabooks.it

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati