Manifesta 11. Intervista con il curatore Christian Jankowski

Abbiamo incontrato l’artista-curatore dell’edizione numero 11 di Manifesta nell’oscurità del caffè targato LUMA Foundation all’interno della Löwenbräukunst, uno dei luoghi cardine della biennale che quest’anno si svolge a Zurigo. Il direttore risponde a caldo ad alcune domande, mettendo in luce il percorso di questi mesi, tra alti e bassi.

“Sono appena arrivato dalla conferenza stampa e tu sei la prima persona che incontro, mentre le mie mostre cominciano a vivere appena oltre questa soglia. Ancora non ho ricevuto alcun riscontro dai percorsi appena inaugurati. Sono sulla soglia di ogni passaggio svolto fin qui: dall’ideazione del concept alla presentazione, alla storia, alle opere che mi sembra stiano cominciando a parlare per loro stesse. E credo sia questo lo scopo finale di ogni sforzo”. Con queste frasi Christian Jankowski, direttore dell’11esima edizione di Manifesta, racconta la prima visita, la prima uscita ufficiale dalla conferenza stampa di presentazione di What People Do For Money.

Che tipo di riscontri hai avuto durante l’allestimento?

Sono stati davvero molteplici, anche perché avendo numerosi satelliti, avamposti in città di What People Do For Money, abbiamo potuto arrivare alla sensibilità di molte persone diverse e avere un dialogo diretto con loro, man a mano che il percorso stava evolvendo. Ho imparato, in questi mesi, quanto sia difficile parlare di Zurigo, assolutizzandola come Città, così come dell’Arte – con la A maiuscola. Sono meccanismi che abbiamo instaurato e che abbiamo veicolato secondo molte angolazioni per mostrare, però, determinati contenuti.

Questa molteplicità di sguardi, livelli e prospettive ritengo sia positiva per avere giudizi di chi non gradisce alcune estetiche, così come di chi è in grado di notare le differenze più sottili, dettagli ai quali neppure io, troppo immerso nel processo di sviluppo delle mostre, avrei mai potuto arrivare. Ci sono state moltissime persone che, grazie al rapporto diretto tra lavori e tessuto urbano, hanno potuto esprimere quel che apprezzavano, quello che li entusiasmava e quello che invece li aveva delusi, insospettiti e magari resi prevenuti. Non ho mai avuto una comunicazione così trasparente, e dunque una consapevolezza tanto reale di come stavo facendo crescere un progetto. E non credevo che si potesse ottenere una varietà di reazioni tanto diverse quando si espongono delle opere d’arte.

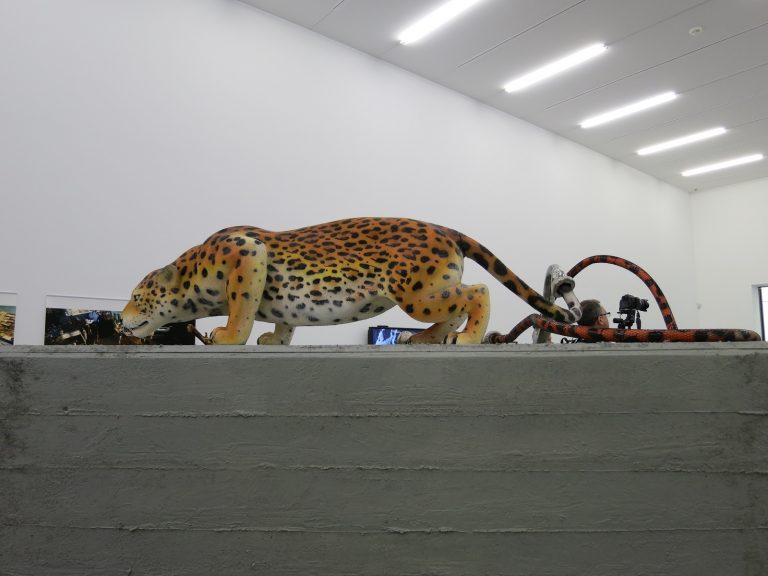

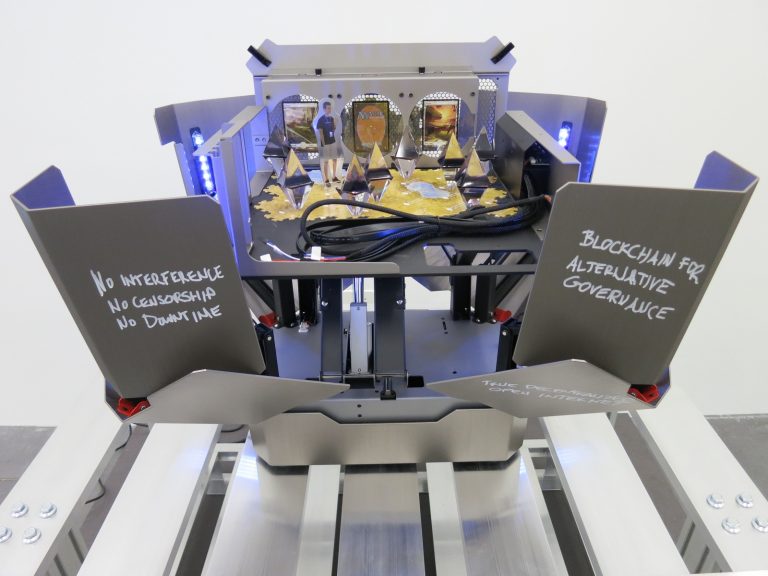

Manifesta 11 – Löwenbräukunst, Zurigo 2016

Ci racconti alcune di queste reazioni?

Quello che più mi ha colpito è che le prime reazioni di Zurigo sono state di identificazione, non appena sono state rivelate le tematiche che sostenevano e legavano gli artisti selezionati. Sono stato seguito molto da vicino e con rispetto, come se tutti attorno a me avessero compiuto lunghe visite, immedesimandosi con le mie scelte, a mano a mano che What People Do For Money si sviluppava. Per chiunque, qui, è stato un viaggio di discesa nell’arte. Per me è stato un viaggio nell’arte di persone che provengono sempre da un’altra professione, differente dalla mia, e che dal loro punto di vista comunicano, si esprimono sul mondo dell’arte fornendo esperienze non direttamente immaginabili.

Attraverso la tecnica, l’abilità, le competenze, tutti i protagonisti di Manifesta hanno proiettato le loro capacità in diverse categorie, rendendole più affini, maggiormente riconoscibili e ancora più vicine al vissuto di moltissime persone al di fuori dell’arte. Dall’allenatore di kick-boxing all’atleta paralimpico, chiunque sia appassionato oppure professionalmente coinvolto può trovare la propria chiave di lettura, la propria strada per sentirsi ancora più attratto dall’arte. Così come chi è religioso può seguire con più certezze il dialogo che è stato instaurato tra un prete e Antufiev. Oppure chi è coinvolto nell’insegnamento può seguire lo scambio tra Shelly Nadashi e un’insegnante. Senza alcun limite di scenario su mestieri, passioni e professioni.

Proprio come dimostra la sala dedicata alla prostituzione…

Esatto! Nessuna barriera significa lasciar spazio alla molteplicità delle nostre identità. È possibile che un prete si dedichi allo sport, così come un insegnante sia portato verso la meditazione e la preghiera.

Però What People Do For Money non è un concept che vuole limitare oppure analizzare la gente in base alla rappresentazione della loro professione. È piuttosto un modo per far vedere quanto ogni cornice sulle attività umane possa essere infranta. Mettendo anche in crisi, attraverso l’arte, gli stereotipi che ognuno di noi ha sulle diverse professioni.

Manifesta 11 – Löwenbräukunst, Zurigo 2016

Ad esempio il tuo ruolo di artista/curatore.

Questa è l’impresa più grande alla quale mi sia mai dedicato e quella in cui sono rimasto più immerso. In questi momenti durissimi, ma allo stesso tempo gioiosi, quel che si ottiene è una profonda esperienza, una conoscenza dell’uomo, capitando all’interno di situazioni che non sono semplici, crescendo con le loro evoluzioni o con le loro involuzioni. Si cresce. Per esempio, sono molto meno intimorito a parlare in pubblico, molto meno sensibile alle critiche, forse perché mi definisco un po’ più “stonewashed” in questo momento.

Curare una mostra non dipende da alcun atto di magia, è una professione come le altre: coinvolge idee, comunicazione, lavoro di gruppo e contestualizzazione delle identità. Ritengo che questa biennale possa rappresentare un format, un approccio che non è diverso da un video o da una scultura o da un disegno. L’individualità viene coinvolta alla stessa maniera, anche se talvolta su scala differente, così come la capacità di saper organizzare e coordinare altre persone.

Senza dimenticare la prossimità che hai raggiunto con gli altri artisti, effetto che raramente si ottiene lavorando a una personale o a una collettiva.

È vero, un altro pregio di Manifesta è stata, ed è tuttora, la possibilità di lavorare a stretto contatto con molti artisti, raggiungendo livelli di comprensione che non credevo possibili. Non esiste un reale conflitto d’interesse, piuttosto, situazioni di conflitto, di scambio e di dibattito che hanno creato nuove sensibilità e accresciuto chi ne ha preso parte.

Era inevitabile che la mia uscita dal ruolo di artista, per motivare e ispirare altri artisti, creasse una rottura o piccole frizioni non sempre facilmente risolvibili. Ma questo mi ha spinto oltre i limiti dell’arte, di me stesso: ho fatto esperienza dello sguardo di altri occhi. Ho visto chi produce arte in maniera diversa da chi la realizza e secondo modalità ancora differenti rispetto al mio percorso.

Manifesta 11, Helmhaus, Zurigo 2016

Ti sei mai sentito geloso della loro posizione di artisti, o felicemente invidioso dei loro lavori?

In realtà siamo diventati un team completo, interdipendente. Ogni grande lavoro prodotto da grandi idee e da grande lavoro, in questa biennale, è una vittoria anche per me, così come per il pubblico, per le istituzioni coinvolte, per la città, per i giornalisti che ne scriveranno. Comunque avrei voluto essere al posto di ognuno di loro, perché ho provato grande orgoglio per tutti loro, accompagnandoli fin dall’inizio.

Potrebbe sembrare una risposta molto diplomatica, molto “politica” in senso etimologico, cioè vista dalla comunità che ci ha supportati e dalla città che ci ospita, ma non lo è. Sebbene Manifesta stessa, come istituzione, comprenda anche questo aspetto. E io sia solo uno dei curatori al quale è stata data l’opportunità di esprimere questa biennale. Io sono solo un personaggio che ha ricoperto il proprio ruolo, necessitando di interazione con una collettività esistente e costituendo una nuova polis.

Il lavoro dev’essere guardato come un valore da questa polis?

I professionisti che l’arte vanta in questa biennale sono collaboratori che rappresentano punti di ispirazione, di connessione con altre persone, ma alla fine non sono artisti. Loro arricchiscono l’arte e la nutrono. Mentre gli artisti professionisti sono coloro che decidono quello che va considerato oppure no. D’altra parte gli artisti non sono un’isola e Manifesta è proprio fatta di questi collegamenti, di relazioni tra una persona e l’altra. Valorizzando letture talvolta molto emozionali, come le joint-venture, che non sempre hanno avuto gli stessi tempi di incubazione.

Il lavoro è una componente importante: ci fa capire come le persone vivono il loro tempo. E non c’è alcuna idea elitistica dietro tutto questo.

Manifesta 11 – Pavillon of Reflections, Zurigo 2016

Potresti esprimere un pensiero che accompagni Manifesta 11?

Vorrei che i lavori e le mostre facessero scattare qualcosa nella mente delle persone. Vorrei portare la gente a considerare una sorta di dimensione indefinibile di fronte all’opera d’arte, facendoli arrivare a quel momento in cui, attraverso l’arte, si torna a pensare a se stessi. Si devono porre nuove basi per esplorare la norma e la bellezza, standard che molto spesso devono essere messi in discussione dall’esterno. Ad esempio l’idea secondo la quale ogni biennale deve necessariamente essere espressione di uno sguardo critico e politico. Io credo solo nel potere dell’arte e nei momenti che essa ci rivela di noi stessi.

Ginevra Bria

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati