Aldo Tagliaferro – Opere nello spazio

La mostra intende analizzare l’importante lavoro di Aldo Tagliaferro (Legnano, 1936 – Parma, 2009), in particolare le grandi opere, le installazioni e i progetti.

Comunicato stampa

Allestita all’APE Parma Museo, nel cuore del centro storico di Parma, la mostra ALDO TAGLIAFERRO. OPERE NELLO SPAZIO - Rappresentazione tra realtà e memoria, a cura di Cristina Casero, intende analizzare l’importante lavoro di Aldo Tagliaferro (Legnano, 1936 - Parma, 2009), in particolare le grandi opere, le installazioni e i progetti.

Nel percorso espositivo le opere giovanili di Tagliaferro sono messe in relazione con quelle di altri “compagni di viaggio”, tra cui Arturo Vermi, Enrico Castellani e Agostino Bonalumi, con i quali a partire dal 1963 condivide l’esperienza del "Quartiere delle botteghe" a Sesto San Giovanni (Mi), così nominato dal suo ideatore, il costruttore edile e collezionista Felice Valadè. Ad essi si aggiungono poi Bruno Di Bello, Elio Mariani, Gianni Bertini e Mimmo Rotella, insieme ai quali Tagliaferro, nel 1968, aderisce al manifesto della Mec-Art teorizzato da Pierre Restany.

Di Aldo Tagliaferro, fin dagli anni Sessanta, parlano sia giovani critici che storici dell’arte contemporanea di comprovata esperienza — come Renato Barilli, Luciano Caramel, Enrico Crispolti, Gillo Dorfles, Giorgio Kaisserlian, Giuseppe Marchiori, Giancarlo Politi, Arturo Carlo Quintavalle, Pierre Restany, Marco Valsecchi, Lea Vergine — così come teorici del medium fotografico come Daniela Palazzoli, Roberta Valtorta, Giuliana Scimè, Roberto Mutti.

Il pittore, infatti, è indissolubilmente legato alla fotografia quale mezzo di osservazione critica della realtà, come dimostrano, in particolare, due delle opere esposte in mostra, "Analisi di un ruolo operativo” (1970) e "Verifica di una mostra" (1970), in cui il suo lavoro fotografico è orientato all’analisi comportamentale del pubblico durante una sua mostra. Tagliaferro, analogamente a Ugo Mulas, utilizza la parola 'verifica' per porre l’attenzione sullo statuto di convenzionalità delle immagini e del loro processo di fruizione.

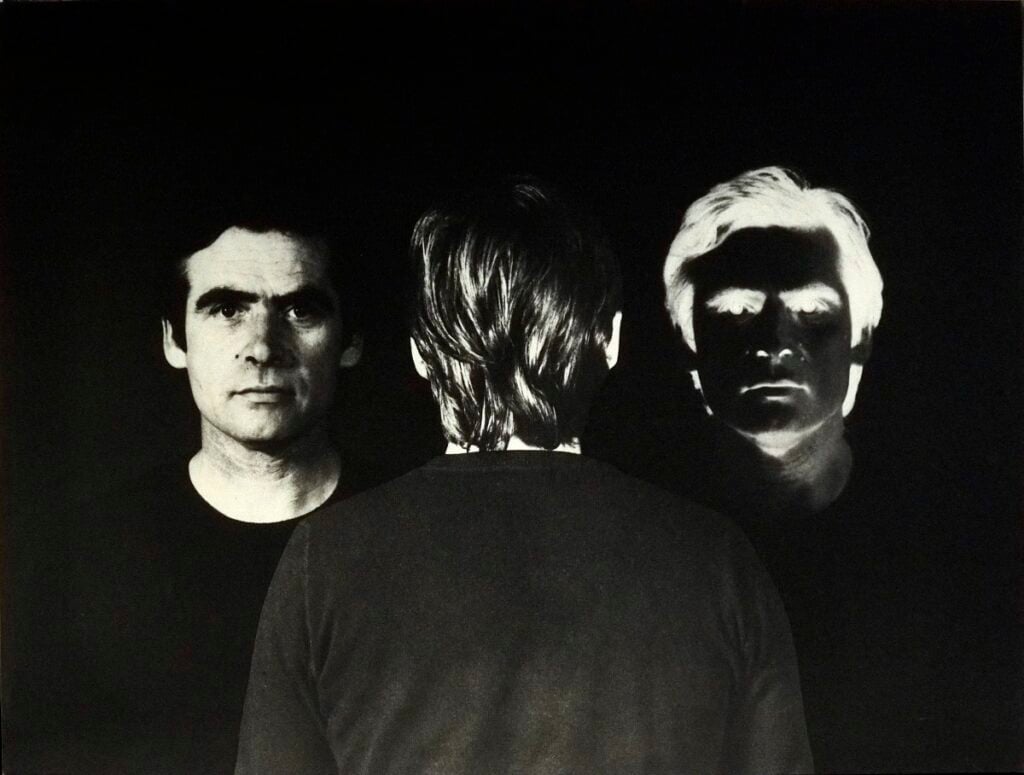

Nei primi anni Settanta il tema dell’identificazione è oggetto di studio approfondito da parte dell’artista che lo affronta e lo declina in diversi ambiti, come ben testimoniano i progetti esposti in mostra: “Identificazione della propria disponibilità” (1972-74), “Identificazione teatro trasposizione” (1973) e “Identificazione oggettivizzata” (1973-74).

Artista concettuale, Tagliaferro lavora anche sulla frammentazione dell'immagine, sulla sua serializzazione o duplicazione, rientrando appieno con la sua ricerca nel panorama delle avanguardie degli anni Sessanta e Settanta. In questo senso, è emblematico il ciclo "L’Io-ritratto" (1977-79), altra opera iconica presente nel percorso espositivo.

Il viaggio in Africa che Tagliaferro compie alla fine degli anni Settanta segna una cesura nel suo lavoro e nel suo rapporto con la critica. Di questo periodo, sono i lavori della serie “Dal segno alla scrittura. Analisi della pettinatura africana” (1983), dove il mezzo fotografico è strumentale all’analisi antropologica e segnica delle acconciature tribali.

Ritornato dal Congo, sceglie altre strade, anche di vita, pur continuando a presentare personali e a partecipare ad importanti collettive, in Italia e all'estero, che lo collocano stabilmente in quel territorio ancora dai difficili contorni che sta tra arte e/o fotografia.

Tra i suoi ultimi cicli, "Sopra/Sotto-un metro di terra"(2000): da un lato, immagini di cielo, ciascuna diversa; dall'altro, immagini di una buca nella terra di cui viene registrato il progressivo svuotamento. L’artista ritorna all’analisi intimistica con la quale esplora il rapporto tra il proprio io e “l’esterno” in una relazione temporale, attraverso l’utilizzo di tre elementi: il cielo, la terra e il paesaggio. Nei suoi lavori Tagliaferro usa sempre delle soluzioni formali che aiutano a evidenziare le problematiche; in questo frangente, utilizza due serie parallele di immagini di grandi dimensioni che interagiscono, come in alcuni lavori precedenti, ponendo il fruitore all’interno dell’immagine. Come sostiene l’autore, nella microimmagine è il fruitore che controlla l’immagine, mentre nella macro è l’immagine stessa che interagisce col fruitore.

Con il supporto dei materiali custoditi nell’archivio dell’artista, l’esposizione documenta il lavoro di Tagliaferro senza trascurare il periodo della maturità, quando si fanno più significative le istanze autobiografiche. Ne emerge una figura coerente, che fonda la sua ricerca su una tensione etica oltre che estetica, servendosi della fotografia quale strumento idoneo a mettere in atto quel processo di “rilevamento-rivelamento” che, come un fil rouge, attraversa tutta la sua produzione.

Realizzata da Fondazione Monteparma in collaborazione con Archivio Aldo Tagliaferro (Parma), CSAC – Centro Studi Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma (Parma), Galleria Elleni (Bergamo), Galleria Niccoli (Parma)e numerosi collezionisti privati, la mostra sarà visitabile all’APE Parma Museo (Strada Farini 32/a, Parma) dal 12 aprile al 29 giugno 2025.

L’inaugurazione della mostra, a ingresso libero fino a esaurimento posti, si terrà venerdì 11 aprile alle ore 17 alla presenza della curatrice e dei promotori.

Aldo Tagliaferro: brevi note biografiche

Nasce a Legnano nel 1936, città nella quale svolge in età giovanile un’intensa attività pittorica entrando a far parte dell’Associazione Artistica Legnanese. Nel 1963 si trasferisce a Sesto San Giovanni al cosiddetto "Quartiere delle botteghe" dove avevano sede diversi studi d’artista messi a disposizione dal costruttore edile e collezionista Felice Valadè in cambio di quadri. Oltre a Tagliaferro erano presenti Vermi, Castellani, Bonalumi, Bruno Di Bello e Fabro.

Dopo l’esperienza pittorica, a partire dal 1965 continua la sua ricerca usando la fotografia che considera il mezzo più vicino alla realtà, per documentazione e analisi critica del contesto sociopolitico e del comportamento dell'uomo. Nel 1968 aderisce alla Mec-Art teorizzata da Pierre Restany, e dal 1971 prosegue la sua ricerca in modo autonomo.

Tra il 1968 e il 1969 orienta la propria ricerca sulle molteplici possibilità dell’uso dell’immagine fotografica. Tra le varie ricerche: "Immagini fusibili", come possibilità di far interagire due immagini; l’uso della carta pellicolabile, per ottenere delle immagini ripetitive ma differenziate nel colore; la tela emulsionata nel 1969, utilizzando anche un retino come elemento di coagulo o di scansione dell’immagine.

Nel 1970 viene invitato alla Biennale di Venezia, ed anziché eseguire un manufatto all’interno dello spazio espositivo, utilizzerà l’occasione per fare un’analisi critica e ironica del ruolo dell’artista in una condizione precostituita, contrapponendo come elemento ironico lo zoo e i suoi regolamenti; in "Analisi di un ruolo operativo", anticipa la nostra più stretta contemporaneità, dove la comunicazione e un certo presenzialismo all’evento diventano l’evento stesso.

Questa analisi viene ripetuta nell’importante lavoro “Verifica di una mostra” esposto alla Galleria Stein di Torino nel 1970. Dice Tagliaferro parlando di questo lavoro: “…ho voluto mettere in evidenza quei fenomeni che ruotano intorno all’elemento considerato “opera d’arte”, cercando di mettere in evidenza quelle componenti apparentemente secondarie (ma che in realtà possono essere primarie) come i rituali, i protagonisti e i mezzi di trasferimento tra opera d’arte e il suo fruitore, trasferendo quest’ultimo da spettatore ad attore, cioè ponendolo da una posizione contemplativa ad una attiva”.

Molteplici sono le successive esposizioni: nel 1970 alla Galleria Christian Stein di Torino e alla Bertesca di Genova, nel 1972 alla Galleria del Naviglio, nel 1973 al Museum am Ostwall di Dortmund e alla Galleria l’Uomo e l’Arte di Milano, realtà che collabora anche con Vincenzo Agnetti, il quale dedicherà all’amico Tagliaferro un articolo sulla rivista Domus (ottobre 1971).

Con l’ultimo lavoro del 2000 “Sopra/Sotto-un metro di terra”, l’artista ritorna all’analisi intimistica con la quale esplora il rapporto tra il proprio io e l’esterno in una relazione temporale. L’opera viene esposta al PAC di Milano nel 2002 durante la mostra “Utopie quotidiane” a cura di Vittorio Fagone e Angela Madesani.