Omaggio a Carlo Levi

L’amicizia con Piero Martina e i sentieri del collezionismo.

Comunicato stampa

In occasione del cinquantenario dalla scomparsa di Carlo Levi, la Galleria

d’Arte Moderna di Roma ospita, dall’11 aprile al 14 settembre 2025, la mostra Omaggio a Carlo

Levi. L’amicizia con Piero Martina e i sentieri del collezionismo, dedicata al lungo percorso

artistico del pittore, scrittore e intellettuale torinese, in rapporto al legame umano, intellettuale e artistico

intrattenuto con Piero Martina, pittore anch’egli torinese, sostenuto dallo stesso Levi sin dai primi anni

di carriera.

Alla base del progetto espositivo c’è la collaborazione tra la Fondazione Carlo Levi di Roma e

l’Archivio Piero Martina di Torino che ha permesso di ricostruire oltre tre decenni di sodalizio fra i

due artisti, basato sulle esperienze di vita condivise in ambito artistico politico e sociale (la battaglia

per un’arte europea, la dissidenza nei confronti del fascismo, l’approdo a Roma nel periodo della

ricostruzione post-bellica). Oltre sessanta opere provenienti dalla Fondazione Carlo Levi e

dall’Archivio Piero Martina, oltre che da importanti istituzioni culturali e collezioni pubbliche e private,

che, nonostante gli esiti espressivi in certe stagioni molto diversi tra loro, risultano accomunate da

un identico sguardo di umana partecipazione e dal desiderio di indagare senza retorica la realtà del

nostro Paese. Centrale nel progetto espositivo è anche il legame di Levi con Roma, città dove

visse stabilmente dal 1945 fino alla morte, e che rappresentò una fonte d’ispirazione continua, oltre

che luogo d’impegno civile da ritrarre come il simbolo di un’Italia in trasformazione; una città dove

volle attrarre, per una breve stagione, anche l’amico Martina.

A completare il percorso espositivo è la storia di un’altra amicizia, quella tra Linuccia Saba, figlia di

Umberto Saba e compagna di Carlo Levi, e Angelina De Lipsis Spallone, nota collezionista

romana che, dalla morte del pittore, ha arricchito la propria collezione privata (oltre 300 quadri) con

l’acquisizione di diciannove dipinti inediti di Levi, oggi finalmente visibili nella speciale sezione di

chiusura della mostra romana.

L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina

ai Beni Culturali, in collaborazione con Fondazione Carlo Levi, Archivio Piero Martina e la

Collezione Angelina De Lipsis Spallone. È curata da Daniela Fonti e Antonella Lavorgna

(Fondazione Carlo Levi) e Antonella Martina (Archivio Piero Martina) mentre la sezione

dedicata alla Collezione Angelina De Lipsis Spallone è curata da Giovanna Caterina De Feo.

Catalogo: Silvana Editoriale. Organizzazione Zètema Progetto Cultura. L’esposizione si inserisce

all’interno della programmazione, avviata nel 2024, con cui la Sovrintendenza Capitolina celebra il

centenario dell’istituzione della Galleria d’Arte Moderna (1925-2025).

IL PERCORSO ESPOSITIVO

Carlo Levi è un pittore già affermato quando, negli anni Trenta, il giovane Piero Martina si affaccia

sulla scena artistica torinese. Il legame tra i due si approfondisce in occasione della prima mostra di

Martina alla Galleria Genova nel 1938, presentata dallo stesso Levi che lo sostiene e incoraggia

nella ricerca di un linguaggio espressivo autonomo. Nella prima sezione dal titolo La formazione,

l’ambiente intellettuale torinese, sono poste a raffronto le opere rappresentative di questo periodo,

incentrato sulla cultura figurativa del gruppo dei “Sei di Torino” che Levi aveva contribuito a fondare.

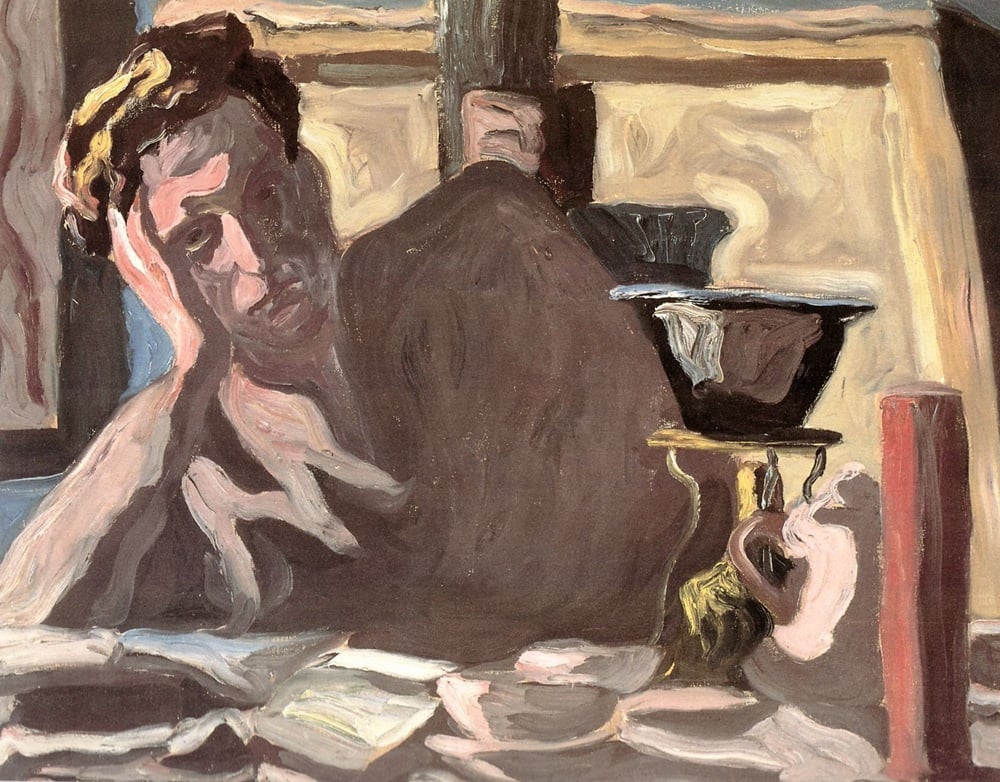

Se le opere di quest’ultimo sono caratterizzate - dopo un avvio di figurazione dai volumi netti sotto la

luce (quasi “realismo magico”) - dall’approdo ad una pennellata morbida e avvolgente di natura più

sensuale (Le officine del gas, 1926; Lelle seduta con cappellino, 1933), la pittura di Martina si rivela

come uno schermo vagamente colorato e iridescente che nasconde le cose invece di rivelarle (Interno

dello studio con cappello, 1937, Figura con maschera, 1938, Ritratto di donna con cappello, 1937).

La seconda sezione Da Torino a Roma: suggestioni, aperture e nuove ricerche accompagna il

visitatore nel passaggio dal periodo torinese, in cui il fascino discreto della loro città si rivela nei

ritratti di familiari e amici, nelle nature morte e negli scorci cittadini realizzati dai due artisti (Tramonto

con la Mole, del 1942, di Piero Martina), al periodo immediatamente successivo caratterizzato dalla

tragica incombenza della guerra e dai continui spostamenti dei due. Tra il 1934 e il 1938 Carlo Levi

conosce diversi arresti e il confino in Lucania, la persecuzione della polizia fascista e le leggi razziali

che lo costringono a una vita di continuo nomadismo tra l’Italia e la Francia. Ma non si interrompono

le occasioni di incontro e confronto con l’amico, con il quale condivide il comune senso di perdita a

seguito del bombardamento delle loro case a Torino, nel 1942. In questo stesso anno realizzano

l’uno il Ritratto dell’altro. Dalle atmosfere lievi e intimiste dei primi lavori, nei primi anni Quaranta

Piero Martina si avvicina ai linguaggi contemporanei più antiaccademici (la Scuola Romana, ad

esempio) e passa a un uso del colore più fermo e studiato (Ragazza al clavicembalo, 1940; Rose e

conchiglie, 1942).

Levi, invece, a partire dal suo confino lucano si lascia catturare dai temi del sociale rappresentando

la miseria dei contadini del sud Italia, abbandona le trasparenze del periodo precedente per

concentrarsi su strutture più robuste, dense e “ondose”, che definiscono uno spazio percepito come

mobile e trascorrente (Autoritratto con fornello, 1935 Tetti di Roma, 1951).

Dopo una breve parentesi fiorentina nel 1943 e l’esperienza alla Biennale del 1948, alla quale

entrambi partecipano, arriva un punto di svolta agli inizi degli anni Cinquanta quando Martina,

quarantenne, si stabilisce a Roma dove Levi risiedeva già dal 1945. Insieme frequentano i vivaci

circoli artistici della Capitale, centro nevralgico di un movimento di riconquista delle libertà

espressive sacrificate durante il ventennio e di energie convergenti da tutta Europa, nelle arti come

nella letteratura, nel cinema e nella fotografia. È La stagione dell’impegno civile - titolo della terza

sezione della mostra – che coincide con un momento di acuto confronto sociale nel paese e con

una fase di profonda consapevolezza nei due artisti, del ruolo degli intellettuali nei confronti dei

contadini e della classe operaia. Sono di questa fase, infatti, le opere più sperimentali di Martina

legate ai temi del lavoro operaio (La Tessitrice n.2, 1952, La manifattura tabacchi, 1956), e la pittura

scabra di Levi in cui ritrae le difficili condizioni delle classi subalterne e contadine del Sud (Il Ragazzo

Aleandro, 1952, Fratelli, 1953, Contadine rivoluzionarie, 1951).

Il lungo decennio della “ricostruzione” lascia il posto, negli anni Sessanta e oltre, a una ricerca più

personale da parte dei due artisti, lontano dal dibattito contemporaneo. La quarta sezione, Il nudo

e il paesaggio, temi coinvolgenti, accoglie alcuni lavori delle loro ultime stagioni pittoriche,

dominate da un orizzonte tematico simile in cui prevale un rinnovato interesse per la natura, un

vagheggiato Eden popolato da nudi e silhouette, antiche divinità e inattese apparizioni. Anche

questa volta, però, la resa pittorica è quasi all’estremo opposto: figure in primo piano, assottigliate

e indecifrabili, caratterizzano i dipinti di Martina, la cui pittura – sia che si concentri sulla rappresentazione

di paesaggi che su quella di nudi corporei – sembra ritrarsi dal fondo per apparire come un connubio

indissolubile tra luce e colore (come in Paesaggio meridionale, 1949 e Alberi e Nudi nella vigna verde,

1961). Al contrario Levi sperimenta una materia densa e afosa, rappresentazione di un mondo

vegetale drammatico e onirico. I nudi e i paesaggi dai colori levigati degli anni giovanili, lasciano ora

il campo a opere complesse come Donne furenti del 1934 o Alberi del 1964.

Conclude il percorso espositivo la sezione Le opere di Carlo Levi nella Collezione di Angelina

De Lipsis Spallone. Medico e amante dell’arte, Angelina De Lipsis Spallone (1926-2020) è stata

una collezionista dallo sguardo attento alla migliore arte nazionale e internazionale del suo tempo.

Fa parte di questa collezione un importante corpus di diciannove dipinti inediti di Carlo Levi, esposti

ora per la prima volta, acquisiti grazie all’amicizia con Linuccia Saba, figlia di Umberto e compagna

di Levi negli anni romani. La raccolta di opere leviane racconta quasi per intero il percorso dell’artista:

dagli esordi, con la Natura morta del 1926, il Piccolo nudo di poco successivo o il giovanile

Autoritratto in rosa del 1928, agli anni Trenta, segnati dall’esperienza dei “Sei di Torino” (La Donna

sul divano, il Ritratto sulla sedia a sdraio (Francesca) e la Donna col cagnolino) e dall’influenza

espressionistica su alcuni suoi lavori (La Raccoglitrice di Conchiglie, il Nudo di Palazzo Altieri e una

Natura Morta). Di questo periodo è anche Il Nudo di donna che reca sul verso Donna con il

cappellino, un intenso ritratto di Paola Olivetti. A seguire, si passa alla svolta neorealista degli anni

Cinquanta con il Ciclo della Lucania rappresentato dal dipinto La Madre, per poi concludere la

sezione con le ultime stagioni pittoriche degli anni Sessanta e Settanta rappresentate dagli alberi e

dalle vedute del Ciclo di Alassio (La Vigna, Il Paesaggio di Alassio con falò, L’erpice e gli Attrezzi) e

dai quadri della serie degli Amanti, un tema elaborato dall’artista già negli anni Trenta e diventato

molto ricorrente nell’ultimo ventennio del suo percorso, con i profili di un uomo e di una donna che

si fondono, unendosi in un unico abbraccio.