Musei e vendita delle opere: tabù o buona idea?

Che cosa succederebbe se i musei italiani iniziassero a vendere le opere conservate nei depositi e mai rese disponibili al pubblico? Secondo Stefano Monti potrebbe essere un utile strumento economico per garantire migliori condizioni di conservazione delle opere e quindi di fruizione.

Per chi non ne abbia mai sentito parlare, con deaccessioning si indica una pratica secondo la quale un oggetto viene rimosso dalla disponibilità di una biblioteca o di un museo al fine di porlo in vendita. Si tratta, dunque, di un tema estremamente delicato, soprattutto in ambito museale, e che forse merita di essere approfondito nei propri aspetti fondamentali, al fine di comprenderne i limiti, ma anche i possibili vantaggi, per mutuare questo procedimento all’interno della gestione del nostro patrimonio culturale.

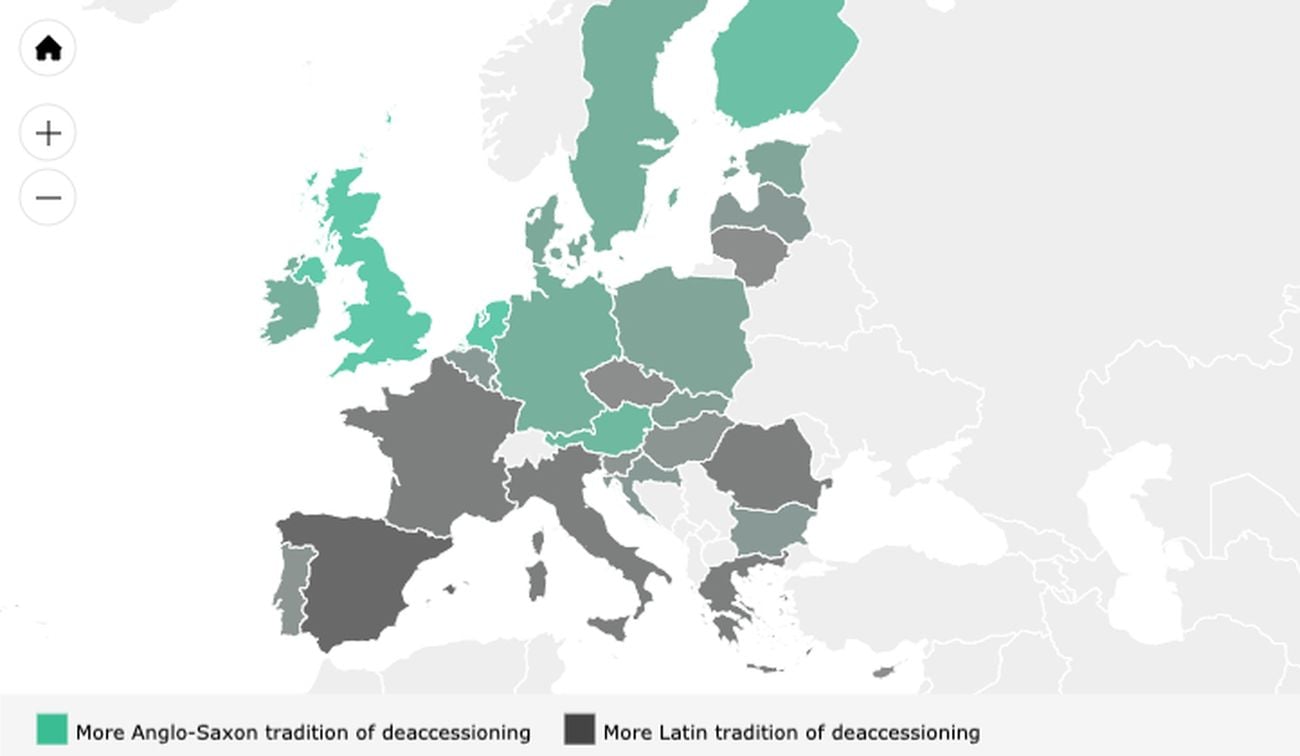

Musei e deaccessioning in Europa. Fonte museumsanddeaccessioning.com

DEACCESSIONING E CULTURA

Come non sarà sfuggito ai lettori più attenti, la pratica del deaccessioning non è emersa nel nostro contesto sociale e culturale ma è, piuttosto, il riflesso di una cultura prevalentemente internazionale, principalmente anglosassone.

Come mostrato dalla mappa, che mostra i risultati di una ricerca condotta sulla legislazione legata al tema, la pratica del deaccessioning divide sostanzialmente l’Europa in due: in verde i Paesi che contemplano, in varie forme e secondo certi parametri, l’alienabilità dei beni culturali, e in grigio i Paesi in cui tale alienabilità non è prevista.

Nel nostro Paese ci sono stati dei blandi tentativi di portare questa tematica al centro del dibattito. Tali tentativi non hanno però sortito l’effetto desiderato, anche e soprattutto perché il tema si scontra con una delle tante basi ideologiche che governano la cultura nel nostro Paese.

Non approfondire l’argomento, invece, a prescindere dalle inclinazioni di ciascuno, è un errore: malgrado la si voglia dipingere come un modo di mercificare l’arte, in realtà questa pratica si pone l’obiettivo di valorizzare la collezione di un museo, piuttosto che di svenderla.

Chiaramente questa prospettiva è molto lontana dalla nostra cultura, soprattutto se si tiene conto che, anche per validissime ragioni storiche, il nostro Paese ha costruito una legislazione molto severa in termini di vendita di opere d’arte, e che, per inerzie culturali, la nostra politica fiscale contiene ancora oggi previsioni che tendono a penalizzare la compravendita delle opere (anche contemporanee).

Tenendo però in considerazione che spesso i musei che ricorrono alla vendita delle proprie opere sono anche musei altamente sostenibili, è dunque naturale chiedersi quali possano essere le motivazioni che spingono un museo a liberarsi di un oggetto d’arte. La risposta più spesso menzionata, al riguardo, è che il museo vende opere d’arte che non sono coerenti con la propria collezione con lo scopo di acquisire altre opere d’arte che invece si integrano meglio con le altre opere presenti nell’istituzione culturale.

Una risposta che, assunta in modo neutrale, potrebbe avere molto senso. Certo, la vendita di un’opera può sempre rivelarsi un errore, soprattutto in un Paese in cui i depositi museali contengono oggetti d’arte che, oggi in attesa di attribuzione, potrebbero, un giorno, essere indicati come opera dei grandi artisti del nostro passato.

“Vendere un oggetto custodito nel deposito, per poter garantire flussi di denaro tali da migliorare le condizioni di conservazione dell’intero deposito, è davvero mercificare la cultura?”

Dall’altro lato della medaglia c’è però anche una riflessione opposta: stante che il deaccessioning nel nostro Paese non potrà mai essere applicato per evidente contrasto culturale, vale però chiedersi se sia terminologicamente, ancor prima che logicamente, corretto parlare di deaccessioning quando a essere al centro della transazione è un oggetto d’arte custodito in depositi e che risulta, a oggi, già inaccessibile.

Non si tratta di un vezzo letterario: al centro del bene culturale c’è la definizione di accessibilità. Trattandosi di un bene comune, è un bene che quindi deve essere reso accessibile alla collettività. Se però, come è noto a tutti, i nostri musei possono esporre soltanto una quota parte degli oggetti custoditi nei propri depositi, e se è vero, come molti studi hanno rilevato, che il livello di salute dei depositi mondiali è sempre più precario, allora una possibile alienazione di un oggetto d’arte che non ha mai trovato luce all’interno di un museo potrebbe anche essere nominata in modo completamente differente, perché tale oggetto, pur essendo custodito da un’istituzione la cui ragion d’essere è quella di garantire l’accessibilità della cultura, non è mai stato reso accessibile a nessuno.

Vendere un oggetto custodito nel deposito (ovviamente secondo dei criteri che andrebbero individuati in modo estremamente rigoroso), per poter garantire flussi di denaro tali da migliorare le condizioni di conservazione dell’intero deposito (e quindi preservare molte più opere), è davvero mercificare la cultura?

I RISVOLTI POSITIVI DEL DEACCESSIONING

Proteggere ogni reperto come fosse il più importante, e incrementare in questo modo i costi di gestione del patrimonio, per poi non avere risorse sufficienti a poter valorizzare intere aree archeologiche che a oggi giacciono abbandonate, è davvero amare la cultura, o è piuttosto la manifestazione di un cieco senso di proprietà, in cui cadono, loro malgrado, molti custodi del patrimonio culturale del nostro Paese?

Sono domande che non prevedono una risposta giusta e una risposta errata. Ma sono domande che è necessario quantomeno porsi. Perché i tabù, nella storia personale e in quella collettiva, hanno finito solo con il creare più danni che soluzioni.

– Stefano Monti

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati