The Facebook Philosophy. L’editoriale di Marco Senaldi

"Per niente simile a un’antica agorà, Facebook è più simile a uno studio televisivo ma, ahimè, senza più confini né pareti". Marco Senaldi riflette sulla filosofia del più diffuso social network.

Una delle caratteristiche della nostra (?) epoca (se si vuol chiamarla così, dato che nessun prefisso, neo-, post-, trans-, sembra ormai adeguato) è che, per comprendere un dato fenomeno, ci si industria a forgiare dei mezzi i quali, una volta messi a punto, si trasformano a loro volta in enigmi incomprensibili.

Qualcosa di simile è avvenuto con i social media, queste costellazioni così caratteristiche dell’aurora, in effetti piuttosto livida, del XXI secolo. Tra i meriti loro ascrivibili, infatti, c’è indubbiamente quello di aver “portato a verità” la natura profonda dei media tradizionali, come la televisione, che invece gli intellettuali – anche i più brillanti – del Novecento si erano limitati a interpretare come un ennesimo caso di egemonia culturale, senza afferrarne appieno il recondito meccanismo retroverso, a feedback.

Tuttavia, il fatto del tutto evidente che, nei social media, lo spettacolo è costituito solo e soltanto dall’affollarsi inesauribile dei fruitori, non ne rende affatto più trasparente la natura, anzi, sembra piuttosto condurre alla conclusione opposta – cioè che nessuno al momento può seriamente affermare di aver capito a cosa servono, come funzionano e di cosa siano l’espressione.

L’idea che il loro scopo ultimo, ben celato sotto l’apparente concessione di un inedito spazio di totale libertà espressiva, consista nell’acquisire un’incredibile mole di dati “sensibili” su ciascun utente, per quanto suggestiva, si dimostra, a un’analisi più attenta, non solo mal posta, ma del tutto insostenibile. Come hanno fatto notare in molti, e paradossalmente proprio su Facebook, nessuno ci costringe a dichiarare e rendere pubblici sui social una quantità di “dati” più o meno intimi che ci riguardano, mentre è viceversa esperienza quotidiana quella di utenti che postano immagini private non solo di se stessi e del proprio mondo, ma anche dei propri congiunti, bimbi, fidanzate/i e quant’altro, e che orgogliosamente rivendicano le loro preferenze ideologiche, i loro orientamenti sessuali, e financo i loro lutti o le loro patologie più segrete. Scandalizzarsi perché c’è qualcuno che fa incetta di tutto ciò è un po’ come meravigliarsi che Babbo Natale conosca i nostri gusti o che l’Agenzia delle Entrate abbia accesso diretto ai nostri conti correnti (ahi, non lo sapevate? Può farlo tranquillamente dal 2017).

“Basta osservare la faccia vagamente bovina di Mark Zuckerberg, questo ragazzo che per avviare la sua invenzione si era appropriato, in modo assai discutibile, dei profili dei compagni di college, per capire che a dirigere il gioco sono stregoni ancora in fase di tirocinio.”

Ma, naturalmente, c’è dell’altro. Un tipico carattere della nostra epoca, infatti, è che regolarmente queste megamacchine impersonali assumono per incanto il volto di un utente come noi, sul conto del quale anche noi sappiamo un bel po’ di cose. Basta osservare la faccia vagamente bovina di Mark Zuckerberg, questo ragazzo che per avviare la sua invenzione si era appropriato, in modo assai discutibile, dei profili dei compagni di college, per capire che a dirigere il gioco sono stregoni ancora in fase di tirocinio: apprendisti che hanno saputo svitare il tappo di un vaso magico senza avere la più pallida idea di come si facesse a richiuderlo.

Quello a cui ci troviamo di fronte oggi o in cui, per dir meglio, siamo totalmente immersi, osservando la superficie incessantemente ribollente di Facebook, è il carnevale strabiliante delle esternazioni, sempre in perenne contrasto fra loro, di qualche migliaio di “amici” che perlopiù sono invece degli im-perfetti sconosciuti – nel senso che costituiscono una terza cosa fra il totalmente ignoto e il ben conosciuto, e perciò noto.

Per niente simile a un’antica agorà – in cui vigeva la regola economica dello scambio, cioè dell’espressione in cambio dell’ascolto – questo luogo virtuale è più simile a uno studio televisivo ma, ahimè, senza più confini né pareti, in cui ogni intervento si basa sull’impulso momentaneo, sul colpo di scena accidentale o sulla fragilità emotiva, per cui diventa impossibile trattenersi dall’esprimere (potendolo sempre fare) la propria approvazione o riprovazione per qualunque cosa. Per niente attivo né tantomeno inter-attivo, lo spazio socialmediale è piuttosto infettato alla radice da quell’atteggiamento che fu giustamente definito reattivo, il cui esito ultimo sono gli “hater”, i professatori dell’“odio”, ossia coloro che, come già aveva fatto notare Spinoza, stranamente adeguato in questo contesto, associano la loro propria impotenza all’idea di una causa esterna.”

“Per niente simile a un’antica agorà – in cui vigeva la regola economica dello scambio, cioè dell’espressione in cambio dell’ascolto – questo luogo virtuale è più simile a uno studio televisivo ma, ahimè, senza più confini né pareti.”

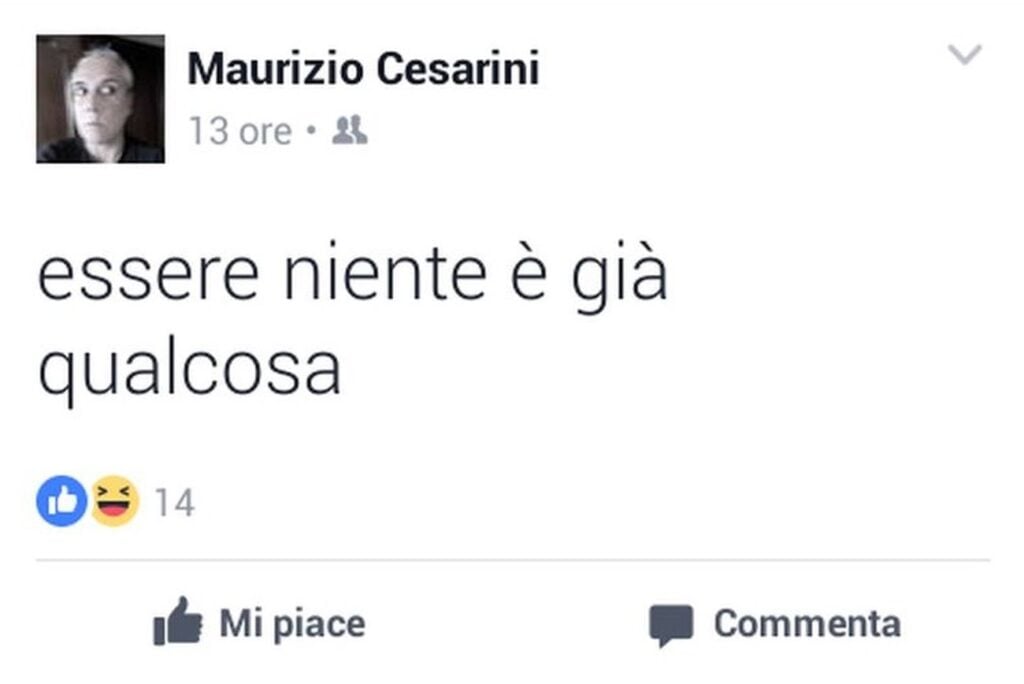

Eppure, nonostante tutto ciò, occorre riconoscere che, proprio per questo suo andamento meteorologico, per questa sua perenne fluttuazione borsistica, nell’ininterrotto bradisismo dove battutacce da caserma si sovrappongono ad analisi assolutamente equilibrate, o dove schegge di saggezza filosofica paiono illuminare per un istante il cupo magma del risentimento, Facebook rappresenta, un po’ come il pianeta Solaris immaginato da Stanislav Lem, il nostro più convincente ritratto spirituale, a cui il tocco finale viene dato, a pittura ancora fresca, dall’ultimissimo post, a sua volta surclassato da quello immediatamente successivo – in una versione extralarge della beuysiana “scultura sociale” i cui artefici, i soggetti ritratti e la pasta stessa del modello siamo, naturalmente e sempre, ancora noi.

– Marco Senaldi

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #44

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati