Trappole dell’acting (IX)

Succede che alcuni artisti italiani, tra i venti e i cinquant’anni, sono giunti e stanno giungendo a rifiutare categoricamente e pacificamente molti degli assunti che hanno regolato il “sistema”. Così la pensa Christian Caliandro e in questo editoriale spiega perché.

… e sta prendendo forma, pian piano, gradualmente, ci vuole tempo ed è il tempo giusto, sta prendendo forma nelle vite e nelle opere e nelle ricerche di questi artisti italiani scoppiati, destabilizzati, precarizzati, frammentati, tra i venti e i cinquant’anni, artisti e autori che sono giunti e stanno giungendo a rifiutare categoricamente e pacificamente molti degli assunti che hanno regolato ‘il sistema’ e l’esistenza al suo interno negli ultimi venti-venticinque anni, questo sistema li ha rifiutati e adesso sono loro che lo rifiutano, per costruire cosa?

Neanche lo sanno, ma alcune delle caratteristiche ricorrenti si possono già riconoscere: la loro arte ruota infatti attorno alla costruzione di uno sguardo, al riconoscimento di qualcosa che è sotto gli occhi di tutti ma che risulta invisibile, dettagli microscopici e macroscopici, stili architettonici, attitudini antropologiche, modi di dire e modi di fare, stili di vita, gusti, estetiche, accostamenti; si concentrano ovviamente sullo ‘scarto’ (in tutte le sue forme), su ciò che viene svalutato buttato via ignorato messo da parte, e lo scarto ancora una volta può essere materiale o immateriale, fisico o spirituale.

Molti di loro inoltre sono animati da una robusta visione morale, e concepiscono giustamente le loro opere non come ‘oggetti’, ‘prodotti’, ma come modelli esistenziali, dispositivi per curarsi e per curare gli altri dall’infelicità e dalla sofferenza. Credono dunque fermamente nel potenziale trasformativo e evolutivo dell’opera d’arte, nella sua capacità cioè di cambiare la realtà a partire dalle teste delle persone, dai loro valori, dalle abitudini e dalle consuetudini che influenzano in profondità le loro scelte.

Claes Oldenburg, Soft Fur Good Humors, 1963

Questo aspetto collide spontaneamente con il ruolo e la funzione attribuiti all’opera negli ultimi due-tre decenni: vale a dire, di oggetto esornativo dotato di zero relazioni con l’esistenza comune, orientato a confermare lo status quo e a celebrare unicamente i valori di riferimento della classe dominante: “I poveri che giacciono nelle strade delle nostre città mi ricordano i morti per le strade del Ghetto di Varsavia. Le immagini sono presagi e dobbiamo imparare a interpretarle. Se non lo facciamo, entriamo nel mondo delle immagini: il vero mondo del fascismo, razzismo, nazionalismo e patriottismo. I ‘vampiri’ diventano reali. Le strade diventano violente e il governo diventa una ‘fredda guerra civile’. Le nostre nascite e morti sono assurde. Ma le nostre vite non devono esserlo. Trovare un senso nella vita è ciò che ci rende umani. Spesso il teatro mescola immagini delle cose che dobbiamo accettare: la nostra mortalità e la nostra debolezza, con immagini di ciò che dobbiamo cambiare: la nostra vita sociale quotidiana. (…) Noi viviamo già quelle immagini – nel mondo, in cui le due lancette dell’orologio sono la nascita e la morte, il mondo che è sempre là ma diventa la nostra realtà disumanizzata, solo quando non cerchiamo di rendere più giusta la nostra vita quotidiana” (Edward Bond, A blast to our smug theatre, in “The Guardian”, 28 gennaio 1995, pubbl. in Sarah Kane, Tutto il teatro, Einaudi 2000). La questione dello stile è particolarmente interessante, in questo senso: le ricerche di molti di questi autori, se non di tutti, sono infatti sottese da una disposizione a una sorta di non-stile (legato a una ‘forma informe’, aperta, instabile) che rappresenta poi a ben guardare la cifra costante e strutturale di tutta l’arte rilevante nell’ultimo secolo (cubismo-metafisica-dadaismo-costruttivismo-neoplasticismo-fotomontaggio-surrealismo-espressionismo astratto-bebop-free jazz-pop art-antiform-punk-hip hop-graffiti-grunge ecc.). In effetti, questo tipo di arte si oppone naturalmente allo stile internazionale corrente, costituito da un’apparenza postconcettuale animata da una forma particolarmente perniciosa di cinismo. L’ironia di questi artisti è invece seria, infantile, è naïf e sofisticata, sempre rivolta alla sorpresa e alla meraviglia.

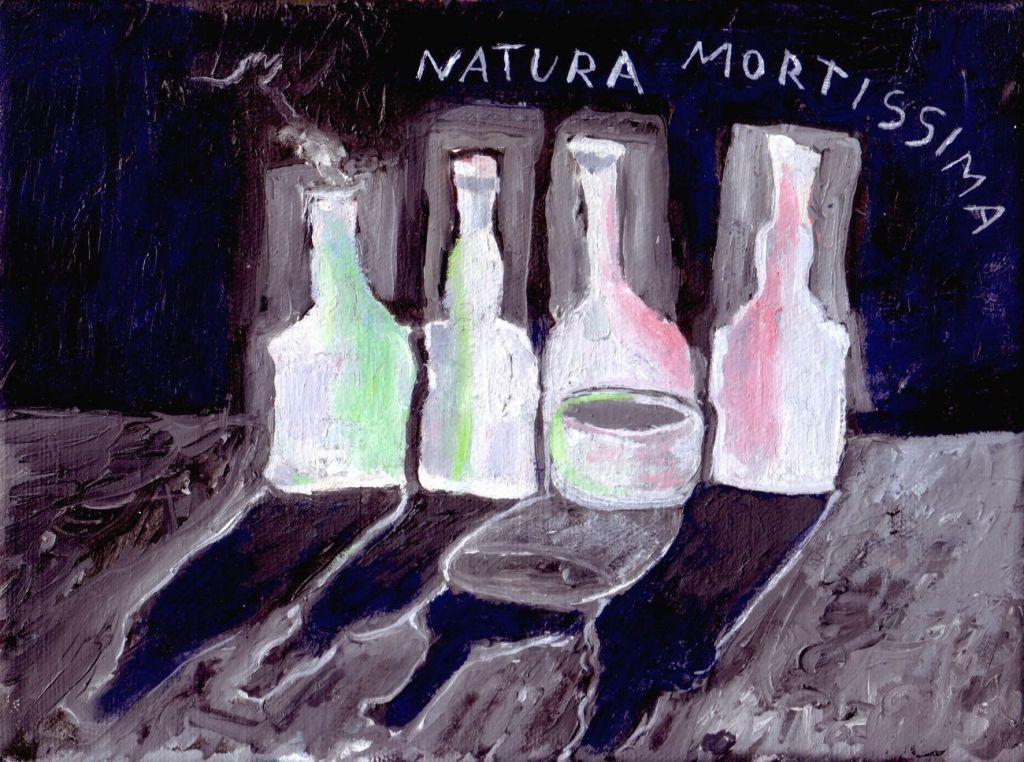

Laboratorio Saccardi, Natura mortissima, 2018

Queste opere sono costantemente e completamente disponibili nei confronti dell’esistente: il loro linguaggio non si basa infatti sulla reiterazione e manipolazione di un codice che è sostanzialmente estraneo alla vita di tutti i giorni, riferito solo e soltanto alla storia dell’arte degli ultimi decenni, ai suoi sottogeneri e alle sue rielaborazioni; ma piuttosto si riferisce direttamente alle esigenze profonde della realtà quotidiana, allo spazio di esistenza – fino quasi a rendersi indistinguibile da un oggetto di uso comune. È proprio in quel ‘quasi’ che, molto probabilmente, risiede l’opera.

‒ Christian Caliandro

Trappole dell’acting (I). May You Live in Interesting Times

Trappole dell’acting (II). Padiglione Italia. Né altra, né questa

Trappole dell’acting (III). Rebecca Moccia, Fireworks

Trappole dell’acting (IV)

Trappole dell’acting (V)

Trappole dell’acting (VI)

Trappole dell’acting (VII)

Trappole dell’acting (VIII)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati