Musei e colonialismo. La neutralità non è più una opzione

Quanto sta accadendo nel mondo circa il diffondersi di un crescente sentimento di rilettura storica sul controverso tema del colonialismo (con ripercussioni anche fisiche su statue e monumenti) pone come urgente la necessità di attivare un dibattito in merito, in modo corposo e sostanziale, anche in Italia.

Il nostro Paese, che nel suo sentire generale per ora pare non esser toccato dal problema della decolonizzazione del suo patrimonio, trova invece nei propri musei etnoantropologici e nel suo patrimonio diffuso una rappresentazione evidente di come e quanto il passato coloniale europeo si rifletta anche sulle nostre metodologie allestitive e comunicative nazionali.

In questo quadro, è quanto mai necessario attivare il dibattito che possa affrontare un tema di tale complessità con possibili soluzioni suffragate da esperienze internazionali, per la creazione di un protocollo di buone pratiche condivise: perché la decolonizzazione culturale a partire dalle istituzioni culturali diventi ordine del giorno e agenda. Questo scritto vuole andare proprio in questa direzione, offrendo e presentando alcuni casi studio, molto diversi tra loro, che raccontano come oggi sia necessario avviare non un processo di revisione, ma di riequilibrio, un processo complesso che deve nascere a partire dalle istituzioni culturali stesse, per ristrutturarsi, reinventarsi e ripresentare le loro collezioni alla luce dell’istanza collettiva che oggi vediamo esplicitamente ma che è solo il concretarsi di movimenti e processi sociali coltivati lungo l’ultimo secolo.

HA SENSO RESTARE NEUTRALI?

George Orwell, in 1984, scrisse: “Colui che controlla il passato, controlla il futuro“. Ed è interessante notare come, a partire da questo assunto, i musei di tutto il mondo si stiano sempre più interrogando sul proprio ruolo di detentori e interpreti della nostra storia e delle ricadute sulla propria “posizione sociale” che questo comporta.

I musei sono narratori di cultura, sono i narratori delle vite e delle vicende su cui la nostra civiltà si è costruita e continua costruirsi. Riflettono i nostri ed altrui valori, quelli che vogliamo mantenere e quelli da diffondere (e anche quelli da accantonare). Sono i depositari della nostra memoria collettiva e, in quanto tali, i formatori di quella futura. Il che li mette in una posizione di “forza sociale” enorme, oggi particolarmente rilevante ancorché sottovalutata. La nuova sfida per i musei, ma anche di tutti i luoghi di cultura contemporanei, vista anche l’evoluzione delle tensioni è riuscire a fare propria questa nuova assunzione di responsabilità critica che questa posizione di riferimento oggi comporta, oltre il dato accademico, e che non può più essere elusa: la neutralità non è più considerabile una opzione e i progetti di musei “socialmente impegnati” che spuntano oggi in modo esponenziale in tutta Europa e negli USA ne sono l’esempio. Ma questa evoluzione ha radici ben più profonde.

Il Memoriale dell’Olocausto di Berlino

I MUSEI SONO I DEPOSITARI DELLA NOSTRA MEMORIA COLLETTIVA E, IN QUANTO TALI, I FORMATORI DI QUELLA FUTURA

Il 10 maggio 2005 fu la data di apertura del Memoriale per gli ebrei assassinati d’Europa, e del centro informazioni e museo ad esso inerenti, nel pieno centro di Berlino.

Il memoriale è concepito come installazione, il percorrerlo non fornisce alcuna informazione sulla storia raccontata, né una direzione di visita o di fruizione. Lascia ciascuno con il proprio sentire. Solo al centro vengono fornite delle informazioni, un focus sui fatti; qui, una mostra sul tema dell’olocausto informa circa il contesto storico. Questi due contesti, apparentemente lontani, compongono due dimensioni eterogenee della memoria: una memoria materiale e una memoria immateriale.

In Germania, la necessità di costruire un luogo simbolico come questo si palesò dopo alcuni violenti attacchi razzisti che si propagarono pericolosamente nel corso degli Anni Novanta. Il dibattito andava a toccare un nervo scoperto, analizzando nel profondo la questione dell’identità collettiva tedesca, e di cosa si intendesse per tale. Molte le domande alle quali improvvisamente si sentì la necessità di dover rispondere: quale ruolo il ricordo dell’olocausto avesse nella costruzione della memoria collettiva della Germania unita? Come potesse un Paese fare i conti con un passato tanto atroce quale Auschwitz? Come avrebbero dovuto essere ricordate le vittime, e chi dovesse essere incluso tra loro? Poteva un memoriale nazionale essere costruito in un luogo diverso e lontano rispetto al luogo di uccisione delle vittime che si ricordano? C’è il rischio che la memoria attiva venga eliminata una volta che il memoriale verrà costruito? Il dibattito stesso può costituirsi a sua volta come memoria attiva e vivente rispetto ad una semplice pietra posta in un luogo? Tante domande per altrettante risposte.

IL RISCHIO CHE LA MEMORIA ATTIVA VENGA ELIMINATA

La storia di come questo luogo sia stato concepito, e del dibattito dal quale esso nacque, è un esempio interessante di come, aldilà del colonialismo come lo intendiamo noi oggi, la decolonizzazione della memoria sia anche e soprattutto la capacità di svincolarsi dal “preconcetto del metodo passato”, una modalità interpretativa messa in atto per affrontare temi attraverso luci e consapevolezze nuove, tra tutti il tema della propria memoria collettiva. In questo senso, la Germania Est e quella Ovest avevano una memoria totalmente diversa, soprattutto di quel passato: la società della Germania Ovest si era dimostrata largamente incapace e riluttante nel parlare e affrontare i crimini del nazismo; la politica del cancelliere Adenauer era stata quella di integrare ex nazisti nella politica e nella società giuridica e civile, piuttosto che espellerli, e fu solo con il processo di Eichmann a Gerusalemme, che l’opinione pubblica fu obbligata a guardare in faccia il suo passato, così come le prove del dramma di Auschwitz diedero la spinta decisiva e necessaria per fare i conti con quel passato. Poi, per quanto sembri banale, nella creazione di una coscienza collettiva nuova sull’argomento, fu decisiva l’uscita, nel 1978, della serie americana Holocaust. La serie, per la prima volta, raccontava le storie delle vittime umanizzandole. Donne, bambini e uomini non erano più solo numeri, ma persone, famiglie ebree, esseri umani perseguitati e uccisi. I personaggi della storia divennero vivi, conoscenti a cui gli spettatori avevano il tempo di affezionarsi, seguendone le vicende umane; inoltre, proprio negli Anni Ottanta, una nuova generazione di insegnanti e politici prese coscienza della necessità di sviluppare speciali competenze per insegnare a scuola l’olocausto.

DONNE, BAMBINI E UOMINI NON ERANO PIÙ SOLO NUMERI, MA PERSONE, FAMIGLIE EBREE

Dall’altra parte, oltre il muro, in Germania Est, la situazione era totalmente diversa: nella DDR la commemorazione dell’olocausto era memoria viva, ma ideologicamente connessa con la resistenza comunista. Dopo l’unione delle due parti, il dibattito pubblico su cosa fosse la memoria collettiva su base nazionale fu oggetto di grandi dibattiti nel corso degli Anni Novanta. Fu Helmut Kohl a volere un nuovo museo di storia a Bonn, per portare avanti la sua “politica della storia”, dando nuova linfa anche al New Guardhouse a Berlino, come luogo di commemorazione per tutte le vittime della Seconda Guerra Mondiale. Ma questa idea che vincitori e vinti fossero commemorati sotto la categoria “vittima” accese ancor più il dibattito su cosa fosse necessario commemorare e cosa no, e su quali fossero i principi di scelta. Era così nata, già dal 1987, la volontà di commemorare gli ebrei d’Europa uccisi, e il tema diventò subito centrale nell’opinione pubblica. Nel 1996 la Bundestag prese la decisione di sancire che cosa si dovesse commemorare nel memoriale, e quali fossero i punti cardine da valorizzare nella concezione museologica e museografica del luogo: esso doveva onorare le persone uccise, tenere viva la memoria di un evento inconcepibile e inimmaginabile, ammonire le future generazioni perchè mai più fossero disposte a violare i diritti umani, pretendendo, ben prima della legge scritta, di assicurare uguaglianza tra le persone resistendo ad ogni forma di dittatura. Si decise che il memoriale dovesse essere eretto nel centro di Berlino.

Doveva onorare le persone uccise, tenere viva la memoria di un evento inconcepibile e inimmaginabile, ammonire le future generazioni perchè mai più fossero disposte a violare i diritti umani.

Tuttavia rimase aperta una questione importante: quali aziende avrebbero potuto accedere alla costruzione del memoriale, in particolare si accese un duro dibattito sulla partecipazione di Degussa, azienda nata da un’azienda precedente, che aveva avuto rapporti commerciali solidi con il Terzo Reich, tanto da aver distribuito lo Zyklon B per i campi di concentramento. Il dibattito parlamentare fu molto acceso, alla fine Degussa e tutte le altre furono ammesse alla costruzione, poiché analizzando l’industria tedesca fu lampante come tutte le società ancora attive in Germania, avessero collaborato attivamente con il regime nazista; si sarebbe dovuto costruire un memoriale senza coinvolgere società tedesche ed era palesemente un controsenso. Ciò che risulta molto importante ai fini museologici e museografici, è che anche la storia di questo processo decisionale, delle sue controversie, del dibattito sociale e del dibattito su Degussa e le altre società, sono parte integrante del racconto all’interno del museo stesso. Nel programma scientifico del museo, si decise di fare in modo che perfino il dibattito nato sulla costruzione, dovesse necessariamente essere narrato per una comprensione totale di quella memoria collettiva.

IL CASO DEL NATIONAL MUSEUM OF AUSTRALIA

La sociologa e antropologa Sharon McDonald inventò una frase per descrivere il fenomeno di come nelle recenti decadi si sia sentita, da parte di molte nazioni, l’esigenza di affrontare l’onere del proprio passato: “The international difficult histories boom”. La problematicità delle “storie difficili”, sostiene la McDonald, sta nel fatto che esse non possono essere facilmente narrate dallo Stato-Nazione, perché esse sono contrarie all’immagine positiva che esso deve dare di sé, e delle modalità con le quali si è costituito. Questa difficile narrazione, va dunque a inserirsi per ovvie ragioni anche all’interno delle istituzioni che quella storia la devono raccontare, dunque i musei. La crescente necessità di confrontarsi con le storie difficili anche dal punto di vista museologico e museografico negli ultimi decenni nasce dunque, come abbiamo visto, da un nuovo slancio sociale, e dalla crescente influenza delle organizzazioni antirazziste, di difesa dei diritti sociali, minoranze etniche ecc. Molte nazioni hanno adottato un nuovo linguaggio fatto di scuse, presa di coscienza del passato, e volontà di fare ammenda. In questo, i musei, e in particolar modo i musei nazionali, hanno assunto uno specifico peso perché essi costituiscono, come afferma la stessa McDonald, un particolare tipo di media, molto complesso, che può permettersi di raccontare questa complessità e di far incontrare le diverse istanze.

Il caso del National Museum of Australia è per questo di grande interesse: la presa di coscienza da parte della popolazione bianca australiana di essere colonizzatori, e di aver distrutto la popolazione indigena, è stata cruciale per il processo di costituzione del museo. La concomitanza del declino del senso di appartenenza britannica e della sua idea di imperialismo europeo, e l’arrivo di molti emigrati in Australia intensificò il dibattito in merito a che cosa si considerasse “national identity” australiana, chi vi appartenesse, e quali fossero le fondamenta di quella cultura e del tessuto che aveva formato la nazione.

LA SVOLTA LABURISTA

Fu con il governo laburista degli anni 1972-1975 che si tentò l’abbandono dell’idea di divisione tra discendenti e originari, cercando di considerare il passato dell’Australia non più solo britannico, ma aborigeno, così da definire l’idea di national heritage. La volontà di creare un nazionalismo australiano e la riscoperta della storia aborigena emergono dunque simultaneamente. Nel 1988 lo slogan dei leader politici aborigeni scosse l’opinione pubblica e aumentò il conflitto sociale “White Australia has a black history”: la costruzione di una memoria collettiva su base nazionale divenne politicamente e socialmente cruciale. Anche in questo caso ne seguì la volontà di costruire un Museo Nazionale, questo quanto dichiarò Lionel Bowen, Ministro del governo Whitlam, nel 1973: “Non esiste una istituzione nazionale che racconta la storia dell’Australia agli australiani, la storia degli aborigeni, delle prime colonie dei bianchi, e così via fino ai giorni moderni”. Il tipo di museo che Bowen aveva in mente avrebbe dovuto provvedere all’aumento del senso di appartenenza nazionale. Fu dunque creato un comitato capace di preparare un report dettagliato per la costituzione di un dipartimento all’interno del museo che dovesse occuparsi in maniera specifica della storia degli Aborigeni australiani. Si decise di dare voce agli studi in corso in quegli anni grazie all’uscita del testo The prehistory of Australia di Mulvaney, che per la prima volta sosteneva come la storia australiana non iniziasse nel 1770 con il viaggio di Cook, non nel 1788, con la colonizzazione britannica, ma centinaia di anni prima, con gli Aborigeni, considerati i primi viaggiatori e scopritori dell’Australia.

SCUSE E AMMENDE

Tutti i musei australiani nella metà degli Anni Novanta avevano concepito i loro allestimenti come fortemente influenzati da quelli che Peter Pigott, a capo del comitato istituito per indagare le potenzialità di costituzione di un nuovo museo nazionale, chiamava “climax of the Western faith in material progress”: la cosiddetta fede nel progresso occidentale, intesa come metodologia di analisi del grado di evoluzione umana, era argomento cruciale per definire anche negli allestimenti quali fossero le culture da posizionare alla base della piramide evolutiva e quelle al suo apice. Il Pigott Report stroncava questa impostazione, che poneva gli Aborigeni nel punto più basso “della scala del successo umano”. Inoltre, si segnalava per la prima volta, che un nuovo museo avrebbe dato modo di mettere in luce “nuovi campi della conoscenza” e di riuscire a creare nuovi collegamenti considerando “traditional fields in revealing ways”. Pigott riprese la celebre considerazione di Mulvaney: “Se la storia umana dell’Australia potesse essere compressa in 12 ore, l’era dell’uomo bianco sarebbero gli ultimi tre o quattro minuti”. Nasceva così l’idea di un museo che dovesse avere la responsabilità nazionale di fornire questo tipo di narrazione.

Nonostante questo passarono diversi decenni prima che la costruzione di un museo con queste caratteristiche tornasse a fare parte dell’agenda politica australiana: fu il primo ministro Keating a comprendere come il futuro politico dell’Australia dipendesse dalla necessità di integrare gli aborigeni nella sua vita pubblica e politica. Il dibattito, nuovamente non fu banale: se da un lato il Labour Party spingeva per la costruzione di un museo in cui “tutte le storie della nazione fossero raccontate”, dall’altra le accuse del Liberal Party erano quelle che il governo sostenesse gli interessi particolari di un gruppo minoritario, ovvero gli Aborigeni.

ABORIGENI COME VITTIME DEL TERZO REICH?

Dopo la sua apertura nel marzo 2001, il museo fu preso di mira per molte delle scelte attuate; prima fra tutte la scelta architettonica, che richiamava il Jewish Museum di Berlino, tesa a significare che gli Aborigeni avevano sofferto l’equivalente del genocidio nazista. Quello che fu attuato all’interno delle sale espositive è un processo che viene definito “la democraticizzazione della storia”, nel domandarsi quali storie raccontare si concepì l’idea stessa che non fosse necessario avere un riscontro materiale per definire i fatti, ma che la stessa cultura immateriale, fatta di ricordi, leggende, tradizione orale tramandata, tipica della cultura aborigena, avesse medesima dignità di essere prova dei genocidi subiti e degli abusi coloniali; l’impatto di questa democraticizzazione non fu banale: nell’analisi del colonialismo australiano in precedenza erano state analizzate solo le grandi battaglie e i massacri di massa, senza tenere presente di come il colonialismo avesse perpetrato piccoli ma costanti abusi quotidiani, tesi a sfinire la popolazione e ad annientarla: le storie quotidiane, le memorie dei singoli e dei costanti abusi giornalieri che avevano falcidiato dalle fondamenta la società aborigena. Fu a quelle storie che si decise di attingere, narrazioni simboliche ma capaci di riferire un contesto che la grande storia non riusciva a raccontare, sulla falsa riga di una serie di libri pubblicati sulla tradizione orale dei leggendari massacri, quali quello alle Bells Falls George. Anche in questo caso, come abbiamo già visto, per una presa di coscienza collettiva non fu banale la realizzazione del film Wyndradyne, Wiradjuri Resistance: The Beginning (1993), per innescare un sempre maggiore coinvolgimento emotivo grazie a nuove strategie di comunicazione della storia, e a diverse forme d’arte, in questo caso quella cinematografica, in grado di contribuire alla costruzione di una nuova coscienza collettiva. Nello studio delle soluzioni espositive fu dunque di estrema importanza il processo di consultazione con le comunità aborigene, inserendo il racconto della resistenza come parte integrante della storia. La storia d’Australia smetteva dunque di essere quella di una “terra scoperta” per divenire una storia di “guerra di conquista, e guerra di resistenza” concependo la storia come il frutto di entrambe le memorie.

La tradizione orale fu usata per supplire la mancanza di reperti. Ma la scelta, anche in questo caso, non fu esente da critiche sulla metodologia di quella narrativa: lo scrittore e storico Keith Windschuttle asserì che quella narrazione si basava su fatti mitologici sui quali non c’erano evidenze storiche, considerando che un museo non potesse dare voce a quel tipo di testimonianze. La criticità di questa e di altre posizioni, poneva e pone tuttora l’attenzione su quanto sia necessario analizzare i processi decisionali dietro alla costruzione dei contenuti per un’istituzione culturale, la scelta fu qui quella di espandere il repertorio metodologico di ricerca per inglobare anche una parte sostanziale di storia le cui evidenze erano state spazzate via, ma che viveva nella cultura immateriale dei suoi antenati, decisione controversa, e non scontata, mostrando come memoria, tradizione, mito e leggenda avessero la loro dignità metodologica nel poter stabilire ciò che potesse essere considerato una verità storica, e una loro intrinseca autorità e legittimità.

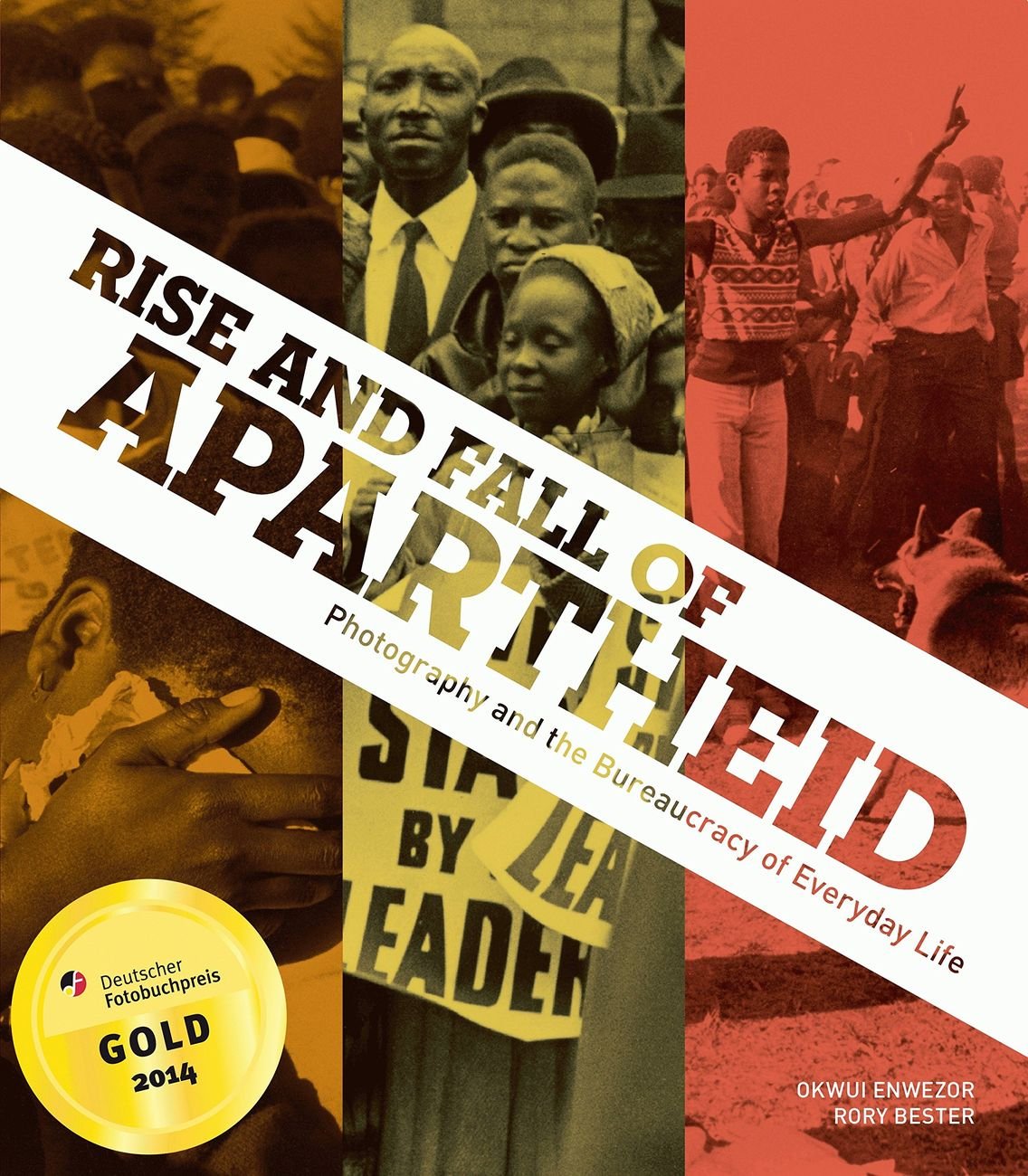

Okwui Enwezor & Rory Bester (eds.) – Rise and Fall of Apartheid. Photography and Bureaucracy of Everyday Life (Prestel, Monaco 2013)

UN EX CARCERE PER RACCONTARE L’APARTHEID

Il nostro terzo caso studio, ci porta in un altro continente, nel Sudafrica del post Apartheid, e in particolare nella metodologia di sviluppo e valorizzazione della memoria di genere in questo contesto. Nel 2005 si decise di aprire un museo, un luogo in cui la storia dovesse mettere in risalto il ruolo delle donne nella battaglia per la fine dell’apartheid. Come sede si scelse quello che era stato il carcere femminile di Johannesburg, edificio da cui le ultime prigioniere uscirono solo nel 1983.

L’approccio con cui i curatori del museo hanno inteso lavorare in questo luogo fu quello di creare un’esperienza per i visitatori che potesse avvicinare al racconto orale delle vittime, mettendo insieme strumenti come la performance e le testimonianze delle donne; la volontà era certamente quella di far rivivere un sito commemorativo, che fosse però in grado di creare coscienza collettiva nel presente. Si scelse dunque di creare un percorso in cui fossero gli occhi delle donne, vittime, a condurci attraverso i loro ricordi. Ma quali testimonianze scegliere, come si può far parlare un ricordo tanto atroce perchè resti vivo nel presente?

Nel concepire il percorso i curatori capirono di come non ci potesse essere la pretesa di far vivere al visitatore una esperienza equivalente a ciò che quelle donne avevano subito, si scelse dunque di intervistare le donne mentre raccontavano di storie o particolari di vita immediatamente precedente rispetto alla loro incarcerazione. La strategia curatoriale sfruttava dunque la metonimia come strumento di comunicazione, sottolineando la violenza e le privazioni della detenzione, non tramite una narcisistica empatia, ma ponendo l’accento sul ricordo di un oggetto del desiderio impossibile da avere durante la detenzione, una fantasia costantemente negata per le donne in prigione, così come, ad esempio, la narrazione degli spazi minuscoli delle celle era resa tramite installazioni dello spazio minuscolo nel quale si potevano muovere, ma immerso nel verde di un prato, a sottolineare nuovamente la divergenza della privazione. L’intuizione curatoriale del percorso è stata quella di comprendere l’impossibilità di comprensione, ovvero come fosse impossibile avvicinare il visitatore a quella esperienza, puntando invece a far acquisire al visitatore l’incommensurabile differenza tra ciò che è stata la realtà e ogni sua possibile rappresentazione all’interno di un percorso museale. Ponendo anche come tema centrale il percorso non come ricordo, ma come attualizzazione dell’esperienza del ricordare e la memoria collettiva non come semplice atto del ricordare ma come attualizzazione costante e condizione necessaria per la mission dell’istituzione museale.

FAR PARLARE UN RICORDO PERCHÉ RESTI VIVO NEL PRESENTE

Il quarto e ultimo esempio di cui vogliamo parlare è il caso molto interessante della riattivazione delle collezioni coloniali al Tropenmuseum di Amsterdam. Come afferma Mary Bouquet, il rinnovamento e la proliferazione dei musei dal 1945, è connessa intimamente con la decolonizzazione, le migrazioni di massa e i movimenti di emancipazione che modificarono profondamente la cultura e il dibattito pubblico in tutto il mondo.

Tra i tanti, anche il Tropenmuseum decise di riattivare, riconsiderandole nella loro totalità, le proprie collezioni coloniali in modo tale da riaffrontare il tema del colonialismo olandese nelle Indie Orientali. In quest’ottica, risulta assai sbagliato che il processo creativo alla base di queste trasformazioni rimanga oscuro o oscurato da parte delle istituzioni, questo è spesso il vero problema, poiché sarebbe significativo e utile che anche esso, l’intero processo, fosse integrato nella storia stessa del percorso museologico e museografico. Nel caso specifico del Tropenmuseum, il nuovo allestimento era considerato semi-permanente, quindi è importante analizzare anche il processo dei cambiamenti che l’esposizione subì nel corso di quei dieci anni.

Il Colonial Institute and Museum (che diventerà poi Tropenmuseum), rappresentava gli interessi coloniali e le sue collezioni riflettevano quella concezione: agricoltura, commercio e l’ottica unilaterale dei colonizzatori; Il museo era stato pensato per informare la popolazione olandese che rimaneva in patria in merito agli interessi olandesi nelle colonie. Il Museo cambiò nome nel 1945, in coincidenza con la dichiarazione di indipendenza dell’Indonesia. Ma cosa ha voluto dire nei fatti la decolonizzazione di un luogo come questo? Molte delle collezioni esposte, modelli delle imprese nelle colonie, romantici quadri delle colonie, album di fotografie, furono messi in deposito; un cambio radicale fu fatto anche nell’architettura della struttura, ad accogliere il visitatore nell’entrata al Museo, non più il ciclo di gesta dei colonizzatori, presenti sui timpani, ma una grande hall con contenuti pensati per raccontare al visitatore la storia dell’edificio. Le collezioni non dovevano più essere viste come reperti portati dal colonialismo olandese, ma come “universal heritage” (Van Dijk and Legene 2011).

RENDERE VISIBILE IL COLONIALISMO

Quando si decise di riattivare le collezioni coloniali, la riscoperta di materiali che le generazioni precedenti avevano messo in un deposito, aveva la grande potenzialità di creare qualcosa di completamente nuovo, improvvisamente depositi e archivi diventarono luoghi in cui scoprire ed elaborare nuovi contenuti, alla luce della nuova coscienza collettiva e degli studi. Le acquisizioni e la costante espansione delle collezioni nel corso degli anni precedenti avevano portato alla dispersione dei reperti coloniali in tante sezioni differenti del museo; la capacità di riaffrontare quel delicato tema significava dunque anche riconsiderare quel nucleo nella sua interezza e origine, e presentare le collezioni coloniali al pubblico, nazionale e internazionale, per ciò che erano state. Tra le principali attività del museo ci fu l’attivazione di un nuovo staff con nuove competenze internazionali. Nel nuovo primo piano tripartito, le sezioni (nuova) Oceania, (nuovo) colonialismo tedesco e (rinnovato) Sud est asiatico confluirono in una nuova esposizione dal titolo Eastward Bound! Art, Culture and Colonialism, in cui non era identificato un percorso né cronologico né tra le sale; il museo, per raccontare una storia così complessa, si concepiva come spazio di flussi in cui ognuno poteva iniziare la visita dalla parte che preferiva.

Nel corso dei lunghi anni della mostra semi-permanente, molti furono i cambiamenti apportati: il rischio del teatro, che si capì con gli anni, era quello che il visitatore, olandese, si sentisse parte di quel “colonial club” ricostruito tramite le fotografie, poiché esse davano comunque un punto di vista parziale della storia.

Dal punto di vista spaziale e allestitivo, mentre il British Museum, ad esempio, sceglieva di non parlare della conquista coloniale, mettendo in fila una di oggetti etnoantropologici a soli fini estetici e de-storicizzati, in pasto a visitatori-consumatori, potenzialmente in grado di elaborare quelle informazioni a loro piacimento, il Topenmuseum fa la cosa opposta, cerca di creare uno spazio in cui il colonialismo olandese è reso visibile, e lo fa proprio all’interno dell’edificio che incarnava quel periodo della storia olandese, chiarendo ogni aspetto coloniale in relazione ai reperti presentati. Nel grande lavoro alla base del processo decisionale del museo, molto importante è stata anche l’analisi fatta su qualcosa come 16-18 musei olandesi, per capire come si stessero interfacciando con la tematica coloniale in relazione alle loro collezioni, e prenderne spunto. Fu così analizzato l’approccio del Rijksmuseum, con il suo “black box approach”, che basava il racconto dell’alterità sulla presenza dell’arte olandese del XVII secolo al piano di sopra per attrarre i visitatori a vedere anche il resto, così come quello dell’Amsterdam City Museum, con la sua deludente piccola stanzetta dedicata alle curiosità, inserita in un allestimento eccessivamente preponderante. E anche per quanto riguardava il Maritime Museum, benché avesse fatto un lavoro migliore degli altri, i riferimenti alla storia coloniale apparivano sparsi e parziali. Strano a dirsi, ma bisognava andare al di fuori di Amsterdam per trovare delle soluzioni innovative anche di musei che nulla avevano a che fare con collezioni coloniali, ma che si erano posti il problema di raccontare con nuovi occhi e mezzi le loro collezioni; il modello che sembrò più consono fu quello strutturato sulla falsariga del Nederlands Open Air Museum in Arnhem: questo museo aveva voluto rimettere a disposizione dei visitatori le sue collezioni utilizzando il metodo dell’evocazione della vita quotidiana: elementi teatrali, una volta a solo appannaggio dei musei delle tradizioni popolari, furono valutati come fonte di ispirazione per la capacità di creare vicinanza e senso di empatia nei visitatori, introducendo la figura umana all’interno del percorso. Così anche nel Tropenmuseum si decise di prendere questa strada: le vecchie foto d’archivio finite nei depositi furono utilizzate per ricreare figure identiche alle originali, con vestiti ricostruiti in perfetto stile, per creare un Colonial Theatre, utilizzando l’escamotage del teatro come vera e propria creazione artificiale capace di vedere la realtà in nuovi modi tramite la drammaturgia. Il tentativo fu quello di rendere la colonizzazione visibile e rappresentabile, poiché “rendere l’altro invisibile, oltre al rubargli la terra, era uno strumento vero e proprio del colonialismo moderno” (Seriese 2011). Nel corso dei lunghi anni della mostra semi-permanente, molti furono i cambiamenti apportati: il rischio del teatro, che si capì con gli anni, era quello che il visitatore, olandese, si sentisse parte di quel “colonial club” ricostruito tramite le fotografie, poiché esse davano comunque un punto di vista parziale della storia. Nel 2012, con l’acquisizione di opere di arte contemporanea si è tentato di dare un bilanciamento sostanziale alle narrazioni, Literature dell’artista Yinka Shonibare fu inserita come primo accesso alla sala, l’opera si pone di fronte al visitatore come vera e propria introduzione semantica e include un gioco interattivo dal titolo Indonesian Archipelago 1600, la cui domanda iniziale è: “Quanto profitto puoi fare? Scegli un porto, clicca il bottone e gioca”. Il gioco si rivolge ai figli dei colonizzatori di ieri, con una domanda schietta e brusca, insinua il senso di presenza e attualità di temi solo apparentemente lontani, ed esalta il ruolo dell’arte contemporanea e delle nuove tecnologie in questa capacità di relazionarsi con la storia, ma anche con una museografia che, approcciandosi a questi temi, ha il dovere di ripensare e aggiornare se stessa con grande velocità e costanza, per incidere sulla formazione della coscienza civica dei nuovi cittadini.

QUALCHE CONCLUSIONE

In conclusione, quanto sta accadendo nel mondo circa il diffondersi di un crescente sentimento di rilettura storica sul controverso tema del colonialismo (con ripercussioni anche fisiche su statue e monumenti), pone come urgente la necessità di attivare un dibattito in merito, in modo corposo e sostanziale, anche in Italia. Il nostro paese, che nel suo sentire generale per ora pare non esser toccato dal problema della decolonizzazione del suo patrimonio, trova invece nei propri musei etnoantropologici e nel suo patrimonio diffuso una rappresentazione evidente di come e quanto il passato coloniale europeo si rifletta anche sulle nostre metodologie allestitive e comunicative nazionali.

Censurare i classici del cinema, come abbattere statue o rimuovere dipinti, ci priva della possibilità di capire il nostro passato e, quindi, di affrontarlo e riconoscerlo, anche in maniera critica.

Censurare i classici del cinema, come abbattere statue o rimuovere dipinti, ci priva della possibilità di capire il nostro passato e, quindi, di affrontarlo e riconoscerlo, anche in maniera critica. Un politically correct “a ogni costo” che si sta connotando sempre più come una forma di negazione storica. In questo quadro, anche in Italia è quanto mai necessario attivare immediatamente un dibattito che abbia la finalità affrontare un tema di tale complessità prima che sia troppo tardi e si sia costretti a ripiegare su soluzioni frettolose e pericolose. Un dibattito che guardi fin da subito a possibili soluzioni suffragate da esperienze internazionali, per la creazione di un protocollo di buone pratiche condivise: perché la decolonizzazione culturale a partire dalle istituzioni culturali diventi ordine del giorno e agenda. Questo scritto vuole andare proprio in questa direzione, offrendo e presentando alcuni casi studio, molto diversi tra loro, che raccontano come oggi sia necessario avviare non un processo di revisione, ma di riequilibrio, un processo complesso che deve nascere a partire dalle istituzioni culturali stesse, per ristrutturarsi, reinventarsi e ripresentare le loro collezioni alla luce dell’istanza collettiva che oggi vediamo esplicitamente ma che è solo il concretarsi di movimenti e processi sociali coltivati lungo l’ultimo secolo.

– Francesca Merz & Massimiliano Zane

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati