Trump e Zelensky ai funerali di Bergoglio. Il grande set di San Pietro nell’era di un Papa comunicatore

La personalità di Papa Francesco, così incline al contatto con la gente, è stata anche quella di un abile comunicatore. Un’attenzione al linguaggio che è un fatto umano, mediatico, politico, visivo. E per scelta o per destino, due tra le immagini più potenti degli ultimi decenni hanno impressa in qualche modo la sua firma. Subito virali ed entrate nella storia

Non è stato un riformatore, Mario Bergoglio. Tantomeno un rivoluzionario. Conservatore in fatto di etica e bioetica, in perfetta linea con la dottrina cattolica, non ha innovato nel concreto e non ha stemperato il rigore dogmatico della tradizione nel vento fresco e nuovo di un moderato progressismo: dall’enfasi sull’ideologia “gender”, fantomatico monstrum da zittire, al mancato coraggio sui temi caldi e urgenti del sacerdozio femminile e del celibato dei preti; dalla condanna severa dell’aborto e dell’eutanasia, espressioni di una “cultura dello scarto” e sintomi del “fallimento dell’amore”, fino alla protezione dell’obsoleto sacramento matrimoniale, lasciando fuori dalla Chiesa la marea di divorziati non ammessi alla liturgia della comunione. E così quel “Chi sono io per giudicare?“, rivolto con misericordia alla comunità Lgbtq+, ebbe una smisurata eco, manco fosse stata chissà quale conquista, essendo invece un naturale gesto di cristiana accoglienza: certo con un timbro altro rispetto alla durezza giudicante di una chiesa rimasta all’anatema di Sodoma a Gomorra, ma nella sostanza (e dunque nei testi) l’omosessualità resta devianza, incolpevole inclinazione contro natura, da comprendere ma per cui pregare, sperando nella guarigione.

Papa Francesco, tra comunicazione e impegno politico

La forza di Papa Francesco allora è stata altrove. Dirompente, contagiosa. Nei modi schietti e a volte sopra le righe, nell’umanità che non aveva filtri, nella miscela di simpatia e di tenerezza, nella naturalezza di un selfie, di una telefonata in diretta tv, di una fotografia giocosa, di una battuta irriverente, di una pizzata in Vaticano condivisa con centinaia di poveri, di un invito a pranzo, nei suoi appartamenti, rivolto ad ammalati e gente comune. Fino all’attenzione per l’arte e per gli artisti, ennesimo segnale di una postura strategica rispetto alle immagini contemporanee e alla loro forza divulgativa, alla loro capacità di dischiudere, di interrogare, di scuotere e raccontare. Dunque in quell’intuito magistrale per la comunicazione e in quella palesata insofferenza per l’eccesso di ampollosità, di sfarzo, di formalismi, Bergoglio ha trovato la cifra del suo pontificato. Più pauperista che progressista, Francesco ha segnato sì la differenza, ma sul piano del linguaggio innanzitutto. Che è in sé stesso contenuto, pensiero in atto, prospettiva sulle cose.

Poco a suo agio nella distanza consueta tra il pulpito dorato e la platea di fedeli, è riuscito così a rompere determinati schemi, a mescolare le carte all’interno della grandiosa macchina del Vaticano, fino ai vertici e agli organi dei movimenti ecclesiali, tra un repulisti progressivo e un riformismo, quello sì, che ha riguardato metodi, approcci, ruoli. E con ancor più convinzione ha coltivato e reso manifesta l’urgenza di essere ultimo fra gli ultimi, parte dell’immenso popolo dei derelitti, dei dimenticati, degli emarginati: nel caso del dramma dei profughi e dei migranti, ma anche in tema di carceri e di diritti dei detenuti, questa sua pratica dell’ascolto, della denuncia e della partecipazione, questa prossimità spirituale priva di esitazioni e di mediazioni, hanno assunto una valenza politica fondamentale. Oltre il dato religioso e completamente dentro lo scandalo e l’irruenza della parola cristiana.

Bergoglio e la forza delle immagini

Fin da quel confidenziale “Fratelli e sorelle, buonasera”, con cui salutò l’oceano di fedeli il 13 marzo del 2013, affacciatosi per la prima volta dalla loggia delle benedizioni di San Pietro, furono chiare la direzione, l’attitudine e la sensibilità per una comunicazione non più austera, ma genuinamente pop, tra empatia, ironia, leggerezza. Un buon Pastore, un uomo semplice, un intelligente comunicatore: quelle vecchie scarpe nere, con cui chiese espressamente di essere sepolto, e che oggi fanno a pugni con l’opulenza dei paramenti e delle vesti dentro quella bara e intorno, sono l’ultima immagine simbolica, l’ultimo oggetto di vita e di scena, scelto con mirabile cura per i significanti e i significati, e così offerto al mondo, alle telecamere, alla riflessione e alla memoria. Le pregiate calzature rosse di un austero Papa Ratzinger, erroneamente attribuite a Prada, in realtà confezionate su misura dall’artigiano dei vip internazionali Adriano Stefanelli, riemergono adesso nella grammatica dei segni, delle iconografie e delle metafore, lungo il solco di una differenza col passato ribadita sino alla fine e al di là.

È allora incredibile che proprio lui, questo Papa così attento alla semiotica dei gesti e degli oggetti, al loro valore mediatico, alla loro forza espressiva, ci abbia regalato alcune immagini già inscritte nell’eredità visiva di questo primo quarto di secolo. Due in particolare, certamente tra le più significative degli Anni Venti del XXI secolo.

Il Papa e l’immagine simbolo del lockdown

La prima fu un fotogramma che diventava storia mentre prendeva forma, nell’istante miracoloso del suo farsi, come un’epifania monumentale, una performance mediatica, un momento di grande cinema. Sintesi di etica, estetica, teologia, liturgia, perfezione scenica: era l’omelia indimenticabile del 27 marzo 2020, in pieno lockdown, con quell’uomo solo, vestito di bianco, minuscola voce in dialogo diretto con Dio, nel silenzio assordante di una Piazza San Pietro deserta, bagnata da una fitta pioggia al crepuscolo, a invocare grazia e clemenza nei giorni convulsi della pandemia, dell’isolamento e della distanza sociale, della malattia e della diffidenza verso gli altri divenuti untori. Quella messa pronunciata davanti a nessuno fu la voce di tutti – credenti e non – rivolta al cielo nel cuore della pestilenza e nel dramma di una progressiva sparizione, tra la stessa invisibilità di un Dio finito chissà dove, l’invisibilità di un nemico nuovo – il virus, il contagio – e quella di una comunità globale reclusa tra le mura domestiche, nella propria paura, dentro città metafisiche e vuote. Sarà l’immagine più potente, più icastica, più risonante di quell’incredibile stagione d’isteria collettiva, di pericolo e di terrore.

Trump e Zelensky, gli scatti rubati a San Pietro

L’altra immagine si è materializzata alla fine dei giorni, staccandosi dalla nube gassosa delle miriadi di immagini volatili e conquistando di nuovo un primato di forza e di valore. Una sincronia, un fatto imprevisto accaduto suo malgrado, mentre lui era corpo senza vita, esposto al cordoglio delle folle e alla reverenza delle élite del potere. Donald Trump e Volodymyr Zelensky si incontrano a San Pietro per i suoi funerali. Si erano lasciati l’ultima volta, nello studio ovale della Casa Bianca, al termine di un incontro che doveva essere costruttivo e che si era trasformato in uno scontro in diretta mondiale: venti minuti di botta e risposta a muso duro, con il Vicepresidente Vance ad accendere la miccia e a mostrare per primo gli incisivi. Fu un disastro.

Stavolta l’incontro è informale, improvvisato, lontano dai microfoni della stampa. Un rendez-vous a sorpresa. Due poltroncine di damasco rosso, una di fronte all’altra, senza un tavolo in mezzo, senza fogli e scartoffie, senza portavoce né audience. Nessuno intorno. Due uomini che incarnano la massima tensione geopolitica odierna, duellanti al centro di un teatro bellico che ha appena visto sovvertite regole e ruoli nel più assurdo gioco delle parti: soli, vis à vis, finiti su quelle sedie chissà come, a dominare il vuoto di uno spazio pubblico che non è più ring, ma palcoscenico sacro, tra la commozione diffusa, lo slancio e la scaltrezza di altri due eccellenti comunicatori, pronti a ritagliarsi un perimetro invisibile nel più formale dei contesti. Un confessionale tutto per loro, al centro del mondo. Quasi in un backstage che ha muri invisibili e mille telecamere intorno.

Proprio lì, nell’ossequio del lutto e della forma, dove i grandi del mondo si fanno ipocrita muraglia compatta, al cospetto dello scandalo per eccellenza: la morte, nella sua immanenza di rito, di magnificenza barocca, di prassi istituzionale. E la prassi si rompe, per pochi minuti: forse premessa di un cambio di passo e di strategia. Che il cielo voglia, davvero.

Quell’angolo di San Pietro, nella serie di scatti registrati dai fotografi, con minime variazioni di taglio e di prospettiva, improvvisamente diventa casa, piazza, pianerottolo, giardino. E le tarsie geometriche dei pavimenti policromi, il marmo delle colonne, gli stucchi, la cappella affrescata sullo sfondo, a contrasto con l’atmosfera di quel dialogo sottovoce: due tizi che si incontrano al bar, alla proloco del paese, su una panchina con una birra in mano e qualche faccenda da chiarire. Una scena assurda, perfetta. Una regia magistrale e senza nome. I volti non più tesi, imbarazzati, incattiviti, sarcastici, accigliati, come un mese fa. Sembra tutto “normale”. Quasi che, in barba ai protocolli, abbia prevalso il bisogno di un time-out, concedendosi il tempo rapido e lo spazio inventato di un contatto. Occhi negli occhi, carte scoperte, la stanchezza e la furbizia. E la necessità di imboccare una via d’uscita.

Il dialogo tra Trump e Zelensky: la speranza di pace

Che sia stata la mano di Dio, oppure il caso, oppure l’occasione colta al balzo, o forse lo spirito di Francesco, già lontano da quel rigido guscio fasciato di porpora, simulacro di una resurrezione da mettere in scena, fatto sta che pure da morto questo Papa ha reso possibile una visione potente, rimbalzata su tutti i media in un lampo e pronta a slittare dal piano della cronaca a quello della storia.

Il messaggio lanciato sui social da Zelensky, poco dopo, fa ben sparare: parole di positività, di pragmatismo, di apertura. In direzione di una pace non più rinviabile. Le foto successive, anche queste rubate – i due, in piedi, a conversare con uno Starmer sorridente e con Macron che poggia una mano sulla spalla di Zelensky – e poi le riunioni successive, come quella tra la Presidente Meloni e il Presidente dell’Ucraina a Palazzo Chigi, raccontano di una macchina diplomatica che si è rimessa in moto, marciando (sembrerebbe) con rinnovata convinzione verso la meta. Il cessate il fuoco, si dice, potrebbe giungere a breve. Magari solo l’ennesima illusione: tocca essere poco romantici e molto realisti. Ma il documento di quello splendido coup de theatre rimane. E qualcosa deve pur significare.

Non sappiamo e forse mai sapremo cosa quei due si siano detti, seduti come due vecchi amici a pochi metri dal Pontefice defunto, in una situazione ai limiti del surreale. E proprio quelle parole sospese, sottofondo privato di un’immagine pubblica condivisa milioni di volte in poche ore, sono la cifra di una certa frequenza sconosciuta che sorregge le immagini speciali, non didascaliche, mirabilmente eloquenti: quelle che dicono e pungono, figlie del caso o del talento, o di un’ottima combinazione tra i due.

Cronache di guerra e l’arte delle immagini

È ancora una volta la dimensione dell’invisibile, al confine con quella del visibile, a fornire la chiave più efficace, se è vero che la grandezza di certe immagini sta in quello che non vediamo e non vedremo, in quello che accade prima, dopo, oltre il bordo e sotto la pelle delle immagini stesse. Nel loro dischiudersi sulla complessità di un reale che non si conclude nell’istante luminoso dello scatto o della ripresa, ma che ne estende potenzialmente il raggio d’azione, i livelli, le frequenze, la portata della narrazione.

E tutto può accadere per l’astuzia e la maestria dell’autore, ma anche per quel lancio dei dadi che indovina gli elementi e li combina, secondo logiche ignote. Lo sapevano bene i surrealisti, che inseguivano scritture nascoste e opache tra gli angoli del mondo, tra le cavità e le superfici, tra simboli anonimi e slittamenti, nel gioco strambo di accostamenti casuali, nelle voci di spazi vuoti, di tracce, relitti, abbandoni, nella scrittura come annotazione dissonante, al margine di scene tutte da decodificare. L’imprevisto, il non visto ed il non detto restano l’eco prodigiosa delle immagini migliori.

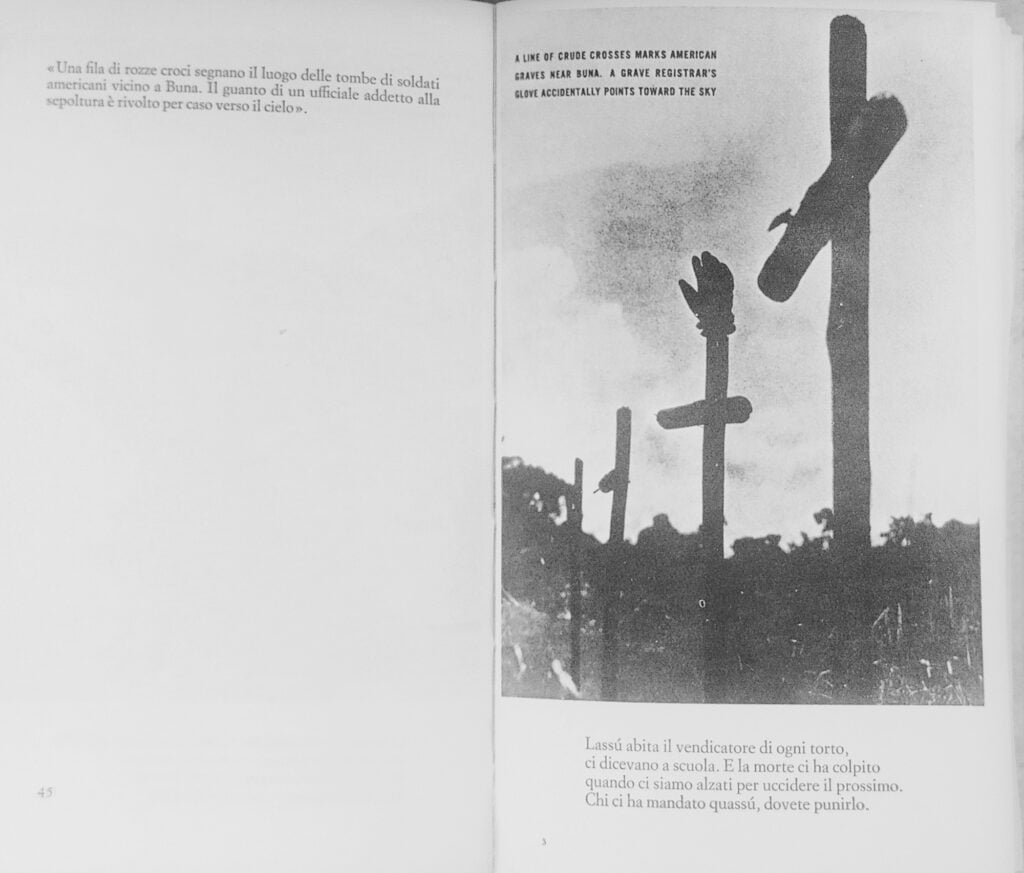

Poco sappiamo allora di quella scena consumatasi al centro del magniloquente set della Basilica a lutto. Di quanta verità ci sia e quanta costruzione. Scena che è una performance (alzi la mano chi non ha pensato a The artist is present di Marina Abramovic!), un collage situazionista, una cartolina su cui un poeta surrealista avrebbe apposto chissà quale criptica didascalia. Una prova di realtà che sfida l’arte e la fantasia. E chissà cosa vi scriverebbe a fianco un redivivo Bertold Brecht, in una nuova versione di quel L’Abicì della guerra dato alle stampe 80 anni or sono: un testo in cui raccolse immagini del secondo conflitto mondiale, ritagliate dai giornali dell’epoca e accostate ad amare righe di lucidità, di pena, di ferocia. Tra caso, cronaca e racconto simbolico.

Scriveva in prefazione Ruth Berlau: “Questo libro vuole insegnare l’arte delle immagini. Poiché, per chi non vi è addestrato, leggere un’immagine è difficile quanto leggere dei geroglifici. La grande ignoranza sui messi sociali, accuratamente e brutalmente intrattenuta dal capitalismo, trasforma le migliaia di fotografie dei giornali illustrati in vere e proprie iscrizioni geroglifiche, indecifrabili per il lettore sprovveduto”. Premessa che potrebbe essere figlia di questi tempi. Nella consapevolezza che chi si imbarca in quest’arte della decodifica potrà fornire indizi ulteriori, praticare nuovi scavi, ma senza l’intenzione di sciogliere il mistero. In quel vuoto l’immagine risiede e respira. Il corso degli eventi, anche e soprattutto negli snodi tragici della storia, continuerà a rimettere al mondo le immagini trascorse e custodite, riscrivendone i contorni ad ogni piega e ad ogni giro, nell’infinita catena dei fatti, dei segni, delle testimonianze, dei racconti e delle interpretazioni.

Helga Marsala

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati