Dialoghi di Estetica. Parola ad Alessandro Armando & Giovanni Durbiano

Alessandro Armando e Giovanni Durbiano sono architetti, docenti di Progettazione architettonica al Politecnico di Torino e lavorano alla redazione della rivista Architectural Design Theory (“Ardeth”). Insieme hanno scritto il recente volume “Teoria del progetto architettonico. Dai disegni agli effetti” (Carocci, 2017), che riapre la discussione sulla produzione teorica attraverso una riflessione sistematica sull’essenza del progetto e la sua portata. In questo dialogo abbiamo considerato alcuni dei principali temi affrontati nel libro: la proposta di una teoria del progetto di orientamento oggettivo, la sua dimensione politica e il ruolo delle narrazioni, la produzione degli effetti e le possibili ricadute sul rapporto tra tecnica e cultura.

Quali sono i principali obiettivi della teoria del progetto che proponete?

L’intento del nostro lavoro è di far emergere le condizioni oggettive che definiscono il progetto e delimitano l’autonomia di azione dei progettisti. In questo senso non vorremmo negare ciò che è stato indagato a proposito del rapporto tra soggettività e azione progettuale, ma piuttosto integrare questi approcci con un’estensione del problema verso aspetti che non chiamano in causa l’intenzionalità, la scelta sovrana, la creatività. Cerchiamo di criticare un modello di azione in cui il progettista deve innanzitutto essere fedele a se stesso, addestrare la propria coerenza e capacità di espressione per poter poi resistere a un mondo che gli si contrappone in modo ottuso. Nella nostra proposta questo mondo “ottuso” diventa una condizione di partenza, che fa parte dello stesso gioco in cui i soggetti producono i loro disegni e articolano promesse.

Come affrontate il rapporto tra architettura e progetto?

Secondo la nostra ipotesi l’architettura come fenomeno generale e il progetto di architettura sono distinguibili. Per architettura intendiamo il mondo materiale con le sue trasformazioni, il territorio, le città e gli edifici, ma anche l’insieme delle azioni che avvengono attorno a questo mondo. Per progetto di architettura intendiamo invece un campo di azione specifico degli architetti, all’interno dell’orizzonte ben più vasto dell’architettura. Tutti possono parlare e scrivere di architettura, almeno in qualità di abitanti. Molti possono fare teoria dell’architettura, a partire dalla propria competenza. Ma soltanto gli architetti progettisti possono fare teoria del progetto architettonico, a condizione che si occupino dei problemi che riguardano la loro pratica.

Alessandro Armando & Giovanni Durbiano, Teoria del progetto architettonico (Carocci, 2017)

Se doveste sintetizzarla nei suoi elementi principali, quali indichereste per spiegare in breve la vostra idea di progetto?

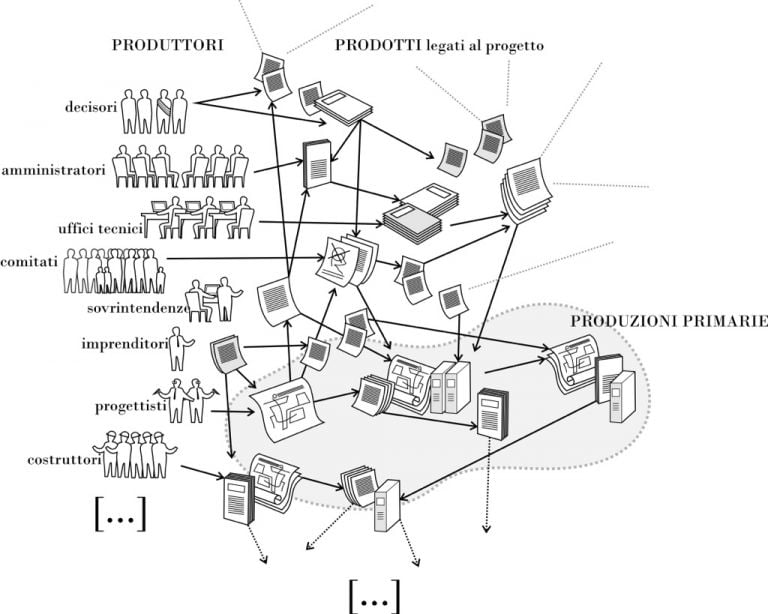

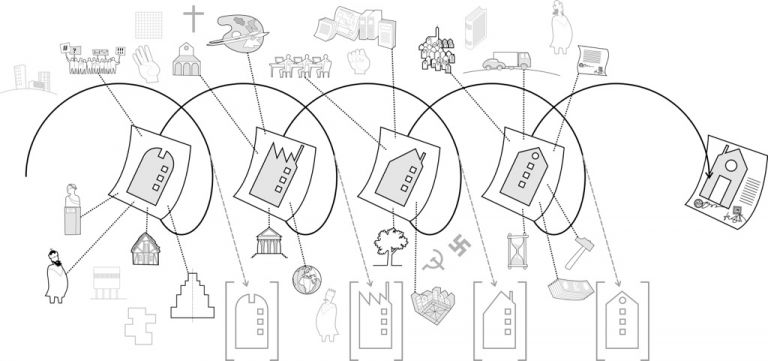

Per definire il progetto architettonico potremmo dare tre elementi fondamentali, che riguardano rispettivamente l’ontologia, la teoria dell’azione e la dimensione geografica del progetto. Dal punto di visto ontologico il progetto architettonico è fatto di documenti. Tutte le azioni che conducono un collettivo a compiere un’operazione sul mondo materiale transitano attraverso una miriade di documenti tra loro connessi. Dal punto di vista dell’azione questi documenti vengono prodotti e scambiati. Il progetto è un reticolo di azioni che consente a una promessa, inizialmente abbozzata e priva di qualsiasi potere, di diventare un’azione necessaria e vincolata per mezzo di contratti. La terza considerazione è che il progetto architettonico è sempre rivolto alla trasformazione di una parte del mondo nella sua singolarità. Ogni punto dello spazio è diverso dall’altro, e risponde a un ordine geografico e cartografico. I progetti di architettura sono sempre geograficamente determinati, e di conseguenza unici: la costruzione di un edificio non equivale ad appoggiare un oggetto sul mondo, ma a modificare la forma del mondo stesso.

L’ipotesi sulla performatività del progetto – secondo la quale sono le forme sociali e istituzionali, e non la dote soggettiva del progettista, a determinarne la legittimità – permette di considerare con maggiore attenzione le possibilità derivanti dai mutamenti della dimensione processuale. Quanto conta questa dimensione nella vostra proposta teorica?

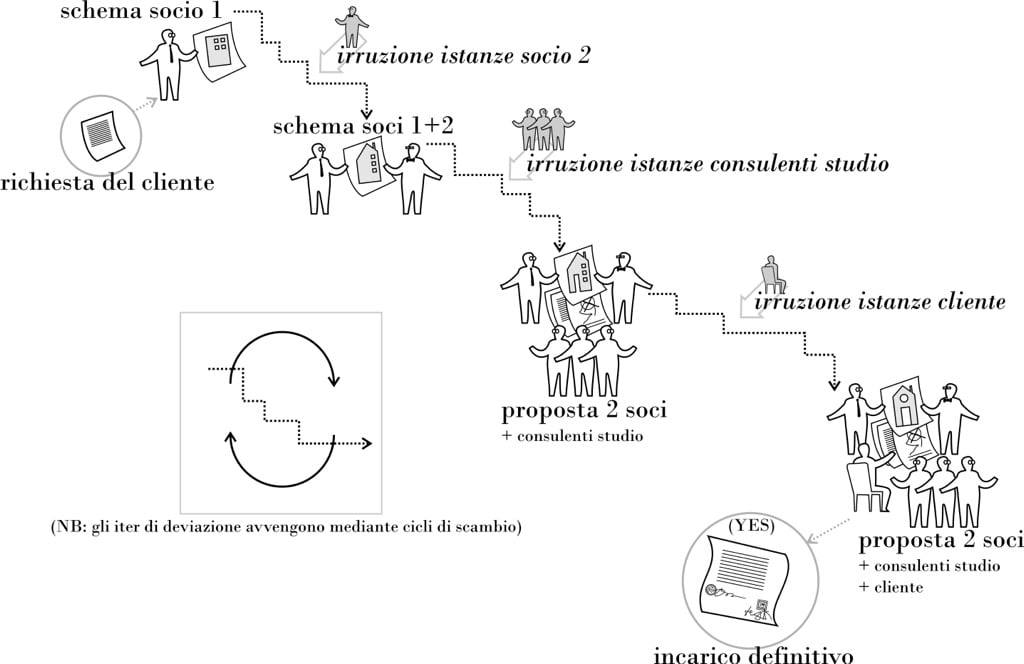

Il progetto è un oggetto e un’azione. Dal momento che un’azione si svolge nel tempo, la dimensione processuale consente di costruire delle mappe temporali, e non solo spaziali, dei progetti. Nella nostra proposta il “progetto”, come reticolo di oggetti, e la “progettazione”, come sistema di azioni, si congiungono nella nozione di documento, definito come atto iscritto. Il documento è un oggetto e un atto allo stesso tempo: un documento di progetto registra qualcosa che è stato deciso e istituito in un certo momento e che dovrà essere compiuto in un momento successivo. In questo senso i documenti che compongono un progetto funzionano come delle cariche esplosive a orologeria, che vengono congegnate per produrre effetti a catena. Il progetto consiste quindi anche nel modo in cui questa concatenazione viene congegnata, e non soltanto nella definizione delle singole “cariche”.

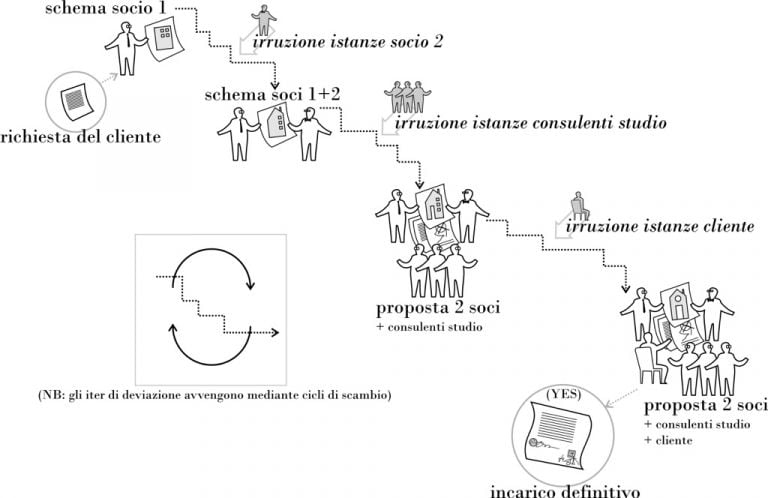

Alessandro Armando & Giovanni Durbiano, Un esempio di processo progettuale. Dal contratto di incarico all’approvazione del progetto definitivo

Rispetto ad altri approcci teorici, che ruolo hanno le narrazioni nel vostro studio?

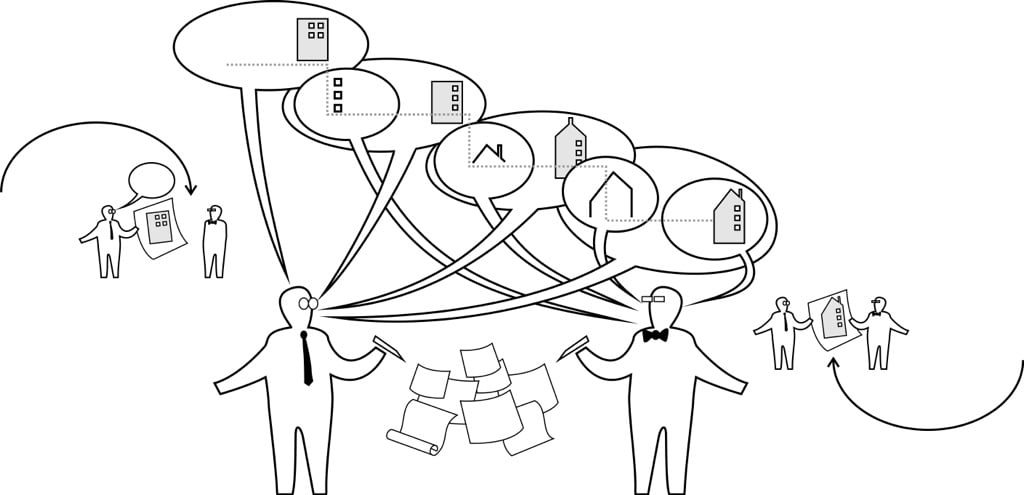

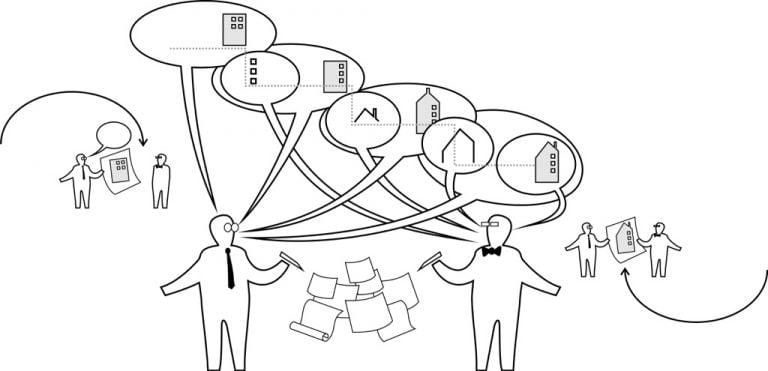

Tutti gli attori di un processo intervengono, con titoli e poteri diversi, nelle discussioni e nelle transazioni, sulla base di documenti che vengono scambiati. Potremmo dire che tutto il processo si svolge per modificare e deviare l’azione collettiva che si sta iscrivendo nei documenti di progetto, tirando gli effetti finali da una parte e dall’altra. La nozione di “narrazione” (soprattutto riferendoci a Jerome Bruner) consente di rendere compatibili le istanze contraddittorie di una transazione, componendole all’interno di uno sviluppo diacronico, ovvero un intreccio. A differenza delle teorie che costruiscono una poetica delle narrazioni di progetto a uso del progettista (inteso come autore principale o unico), noi indaghiamo le possibilità di composizione di questo intreccio, a cui partecipano molti attori, spesso in posizione conflittuale e delegittimante nei confronti dell’autore-architetto.

Nel libro avete considerato la relazione tra il progetto e la rete di poteri in cui entra a far parte. Come si caratterizza la sua dimensione politica?

Il progetto architettonico è inscritto in un sistema disciplinare, per usare un’espressione di Michel Foucault. La disciplinarità del progetto è garantita da un insieme di leggi e norme, che gli consentono di costituirsi come sistema di contratti. Quando un progetto giunge a essere approvato, sottoscritto dalle parti, convertito in appalti di costruzione diventa un obbligo. Questo è il suo potere: chi partecipa all’azione si avvale di tale potenzialità obbligante, per consolidarla o per ostacolarla e deviarla. La dimensione politica del progetto si sviluppa secondo un gioco di promesse, opposizioni, inclusioni ed esclusioni, in vista di un traguardo finale che sarà vincolante per tutti. Ci pare pertanto che la “dimensione politica” abbia più a che fare con la struttura dei giochi, l’intreccio, che non con il contenuto, o la fabula, delle narrazioni.

Tenendo conto delle deviazioni, dell’imprevedibilità e delle varianti dovute all’indipendenza del progetto dalla dote soggettiva del progettista, che attività svolge quest’ultimo secondo la vostra teoria?

Il progettista è colui che produce un certo tipo di documenti, di cui è giuridicamente titolare, e li scambia con un collettivo. Il nostro studio indaga questo genere di produzioni e di scambi “primari”, presupponendo che vi siano molti altri documenti coinvolti, ma che non sono nelle mani degli architetti. Anche se i documenti primari vengono continuamente modificati dagli scambi, costringendo i progettisti a riscriverli e deviando le loro intenzioni, essi mantengono il privilegio di essere i primi a parlare. Le proposte degli architetti, le loro promesse e visioni del futuro, servono proprio ad aprire le discussioni e a tracciare l’ordine del discorso entro cui si svolgeranno le transazioni e le deviazioni successive. Saper tracciare questo ordine è una competenza strategica, che forse costituisce la specificità fondamentale del mestiere degli architetti.

Alessandro Armando & Giovanni Durbiano, Il progetto come successione di cicli in modificazione successiva

Il vostro studio è caratterizzato anche da una fruttuosa connessione tra diverse discipline e posizioni teoriche: dalla semiotica alla teoria della documentalità, dall’Actor-Network Theory alla pragmatica linguistica. Come hanno influenzato la vostra riflessione sulla produzione degli effetti?

I contributi teorici presi a prestito da altri campi disciplinari dovrebbero servire a tradurre in termini più generali le considerazioni che facciamo sulla pratica del progetto. Per esempio le definizioni tratte dalla teoria dei documenti servono a enunciare la consistenza generale di tutti i progetti sul piano ontologico, mentre l’Actor-Network Theory ci regala un modello per descrivere l’azione nel tempo, tenendo conto di attori soggettivi e di entità non umane. La sovrapposizione di definizioni provenienti da campi diversi, e la loro traduzione reciproca, non avviene allo stesso livello speculativo di quei campi, ma sotto la stretta tutela di una pratica, che è il mestiere dell’architetto. Così, da un lato, le definizioni sono rese coerenti con il loro fine pratico e, dall’altro, la pratica può essere definita in termini generalizzabili.

Considerando il rapporto fra tecnica e cultura, quali potrebbero essere le principali ricadute della teoria del progetto che proponete?

Una delle connotazioni più importanti che utilizziamo per definire il progetto è l’aggettivo “sociotecnico”. I documenti di progetto sono degli oggetti sociotecnici perché rispondono sempre a due tipi di finalità (simbolica e burocratica). Nonostante le apparenze, non esistono disegni o testi progettuali che svolgono una funzione esclusivamente simbolica né, viceversa, soltanto burocratica. In questo senso gli aspetti valoriali, simbolici e più generalmente “culturali” dei progetti sono semplicemente la forma discorsiva che essi assumono mentre vengono veicolati e istituiti attraverso gli aspetti formali, burocratici e “tecnici” del processo. La ricaduta fondamentale di questa inseparabilità tra tecnica e cultura dei progetti riguarda proprio l’interesse a considerare il mestiere dell’architetto come una competenza specifica, che è in grado di scomporre e riassemblare le due dimensioni lungo molti cicli di scambio, senza accettare l’opposizione iniziale tra oggettività della tecnica e soggettività dei valori.

‒ Davide Dal Sasso

http://dar-architettura.com/it

1 / 5

1 / 5

2 / 5

2 / 5

3 / 5

3 / 5

4 / 5

4 / 5

5 / 5

5 / 5

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati