Superficiale non significa frivolo. Intervista con Giuliana Bruno

Parola a una studiosa e saggista che non ha avuto timore di lasciare l’Italia, conquistando la meritata visibilità all’estero.

Quando ancora il fenomeno del brain drain non era così diffuso, l’Italia stava già perdendo cervelli di prima categoria. Parliamo di alcuni rappresentanti della “generazione di mezzo” che spesso hanno fatto l’università in patria ma poi si sono guardati intorno, ben poco allettati da un ambiente accademico che prevede lunghe attese e tanti, tantissimi compromessi. Fra di essi c’è Giuliana Bruno, napoletana classe 1957 che presto si è rivolta agli Stati Uniti; che ha lavorato nella redazione di October, ha seguito da vicino la scena artistica newyorchese e ha intrapreso una brillante carriera negli atenei di oltre Atlantico. Approdando un quarto di secolo fa, giovanissima, all’ambita Harvard University, sedendo alla cattedra di Visual and Environmental Studies. La sua produzione editoriale è corposa, spaziando in svariati ambiti disciplinari e in altrettante tipologie di testi: dalle monografie di artisti contemporanei come Isaac Julien, Jesper Just, Chantal Akerman e Rosa Barba ai tomi di saggistica come Atlante delle emozioni. In viaggio tra arte, architettura e cinema (2002), Pubbliche intimità. Architettura e arti visive (2007) e Superfici. A proposito di estetica, materialità e media (2014). Abbiamo incontrato Giuliana Bruno a Napoli, in occasione della sua partecipazione alla mostra Carta Bianca. Capodimonte Imaginaire, allestita al Museo e Real Bosco di Capodimonte, per parlare del suo ultimo libro tradotto in Italia, ma anche di multimedialità e biopolitica.

Tra Superfici e l’Atlante delle emozioni c’è un filo rosso rappresentato dal genere di scrittura che adotti, esemplificato dall’uso frequente della prima persona. Un approccio che ti distingue dallo stile consueto della saggistica. Da dove nasce e quale funzione ha questa scelta?

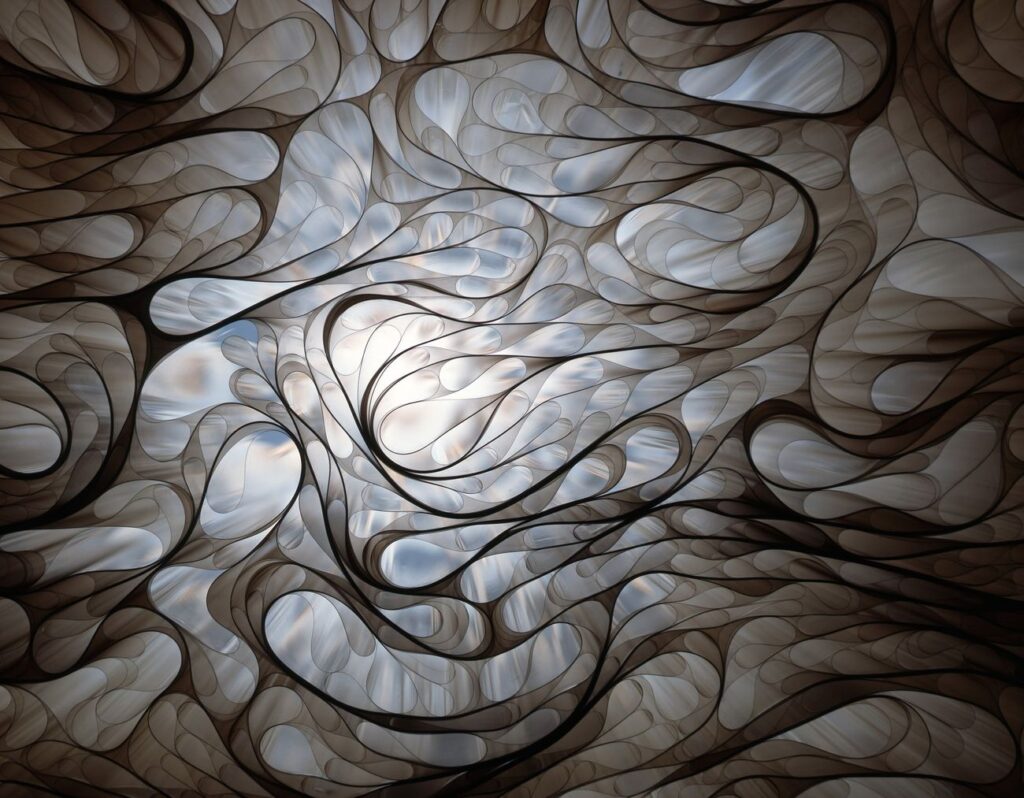

Innanzitutto ritengo che, quando si parla di un oggetto, occorre farlo vivere anche nella scrittura. Non si può parlare di superfici senza comunicare al lettore che c’è una materialità del pensiero che si può leggere attraverso il modo in cui si costruiscono le frasi. È necessaria una certa fluidità per far sentire la relazione stabilita fra soggetto e oggetto, per far percepire la passione dello sguardo critico sull’oggetto, che non è necessariamente un oggetto d’arte.

Che fine fa il mito della distanza critica, adottando questa prospettiva?

L’oggettività, la credenza accademica che si possa osservare un oggetto con uno sguardo onnisciente, è appunto un mito. La cosa più onesta da fare, come già diceva Foucault, è rendere chiaro il proprio punto di vista. Esplicitare la soggettività del proprio sguardo non significa limitarsi a dire “mi piace” o “non mi piace”, ma vuol dire chiarire da dove viene lo sguardo, da dove viene il pensiero. Anche perché lo sguardo stesso può modificare l’oggetto: la maniera in cui si guarda il mondo esterno influenza quest’ultimo. Proust diceva che bisogna cambiare gli occhi, non necessariamente quello che vedi.

Giuliana Bruno – Superfici (Johan and Levi, Monza 2017)

Bisogna quindi cambiare anche la scrittura?

La scrittura è per me una spazializzazione, una visualizzazione del pensiero. Soprattutto quando si parla di arte, devi rendere il tuo pensiero visibile, concreto. Io forse ho uno sguardo diverso da quello di uno storico dell’arte tradizionale, non mi limito a concentrarmi su una singola opera, non ho uno sguardo necessariamente filologico. Cerco di stabilire delle associazioni e delle connessioni inedite, e anche per questo è importante il montaggio, il percorso, l’itinerario. La scrittura è questo; è una grammatica, una sintassi, un movimento fluido, una traiettoria che ti porta attraverso una materia di pensiero. Il pensiero si attualizza nella scrittura e viceversa, perché spesso nella scrittura si concretizza un mutamento del punto di vista.

È una scrittura cinematografica.

Sì, spesso infatti non scrivo in maniera lineare, ma tramite delle sequenze, come se entrassi dentro un’inquadratura, e successivamente le monto. C’è una linea di pensiero profonda, ma che passa attraverso delle superfici di inquadratura che si possono montare in maniera diversa e anche mettere in movimento.

La prima parola del sottotitolo del tuo libro è ‘estetica’. Etimologicamente fa segno verso le sensazioni, però la storia filosofica della disciplina è costellata da tentativi di rendere oggettiva, astratta questa materia. Il tuo approccio è diametralmente opposto: dentro il tuo ragionamento ci metti il corpo.

Quando parlo di estetica mi riferisco al “senso” di un’esperienza estetica, al mondo sensibile, e in particolare penso alla tradizione tedesca dell’empatia, per ragionare sul rapporto tra la vitalità dell’oggetto e la vitalità del soggetto. Non si tratta di una “infusione” dalla testa del soggetto al corpo dell’oggetto, ma un sentire e un far parlare le cose. Questa tradizione di pensiero si collega a un tema molto contemporaneo, quello della materia vibrante.

Ovvero?

È un movimento di ritorno della filosofia estetica, ma anche politica: riconoscere la materia come qualcosa che non è inerte, ma che ha la capacità di trasmettere e che può essere trasmessa. Lo spazio, ad esempio, comunica e genera forme di relazione. Questa trasmissione mi interessa particolarmente e la tradizione estetica di cui ti parlavo – penso ad esempio a Theodor Lipps – è molto feconda in questo senso in quanto riconosceva lo spazio estetico come un’atmosfera vitale. Ribadisco però che qui non si parla di soggettività nel senso dell’emotività.

Non è mero “gusto”.

Esatto. È un pensiero-corpo che si relaziona con un mondo esterno corporeo. E questo ripensare alla materialità è un discorso importante anche per la traiettoria che ho seguito dal punto di vista femminile.

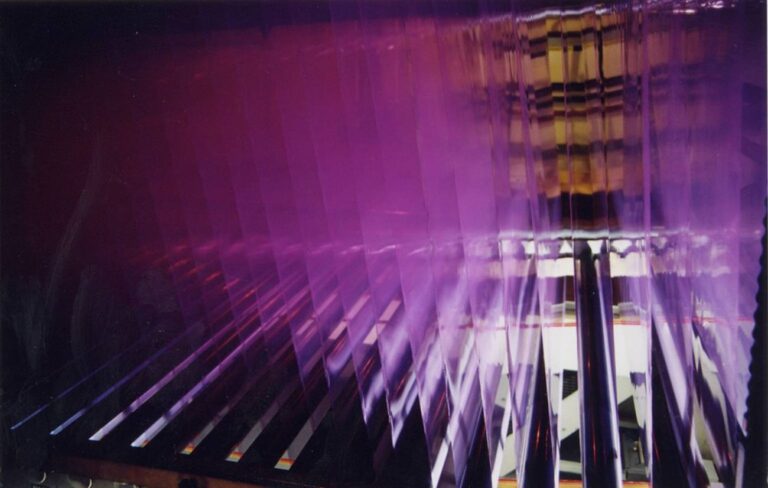

Krzysztof Wodiczko, If You See Something…, 2005

La superficie – tela, parete, schermo – è un simbolo e un sintomo di come sta cambiando il modo in cui guardiamo la materialità delle cose. Però il tuo libro è scevro dalla retorica, anche politica, della porosità e della trasparenza. Sottolinei di continuo che parliamo comunque di schermi, i quali possono anche essere traslucidi, ma comunque conservano sempre un gradiente di opacità.

In questo momento è particolarmente importante ragionare sul fatto che lo schermo non nasce come una barriera, ma ha comunque una fisicità perlomeno di paravento o di sipario. È un luogo che esiste come filtro divisorio.

E che fa resistenza.

Esattamente. Ha una sua natura, una sua materia. La retorica che riguarda soprattutto il digitale, quella che parla di apertura delle frontiere, contiene un errore madornale: le frontiere si sono al contrario moltiplicate, e sono diventate invisibili. Per contro l’eccesso di visibilità non implica una vera trasparenza. Il discorso sulla porosità mi interessa molto, ma non intendendola come una fluidità priva di ostacoli, al contrario: ora siamo ancora più regolamentati di prima, e se non ci accorgiamo che questa falsa trasparenza è il vero problema, compiamo un errore fondamentale – sia esteticamente che politicamente. Rischiamo di non vedere più come funziona l’irreggimentazione del pensiero. È invece fondamentale riconoscere la materialità del filtro: il pensiero critico consiste anche nel riconoscere ciò che sembra invisibile o troppo palese. E lo schermo non è invisibile, non lo è ora né lo è mai stato.

Quindi cosa è cambiato?

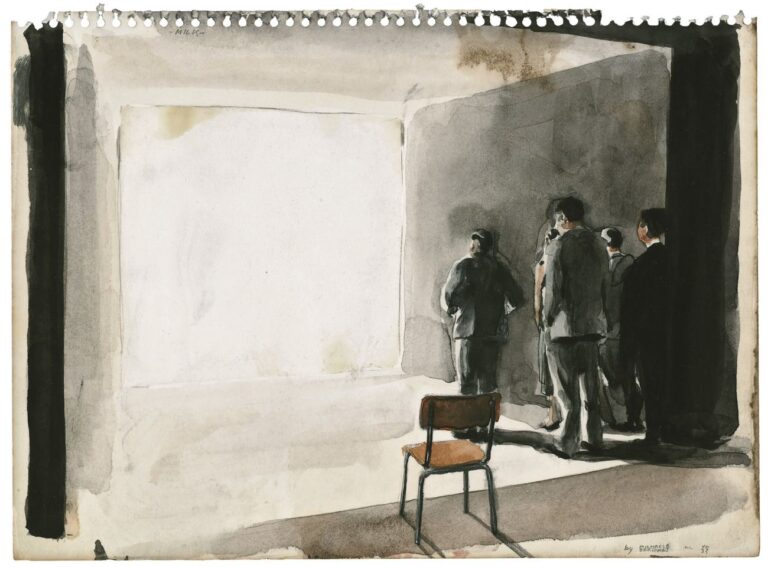

Forse lo spettatore cinematografico “classico” non si rendeva nemmeno conto che c’era questo telo di riflessione di luce e non rifletteva su cosa succedeva su questa membrana di rapporto. La teoria del cinema non se n’è occupata abbastanza. Adesso si ragiona ancora di meno sulla maniera in cui sono anche costruiti – fisicamente, architettonicamente – gli schermi digitali, che si considerano trasparenti. Quando parlo invece di tela-parete-schermo, è anche una metafora, un mezzo di trasporto per poter ragionare sul “tessuto” della comunicazione, sul fatto che invece bisogna riconoscere la materialità dello schermo. Che però, ribadisco, non è una barriera: lo schermo non scherma. Non è totale trasparenza, ma nemmeno totale opacità.

Per dare corpo a questa tesi, hai fatto un percorso a ritroso, dal cinema alla quotidianità.

Lo schermo non nasce con il cinema ma viene concepito dall’architettura, come strumento di rapporto e relazione di superficie fra esterno e interno. La parola ‘schermo’ nasce nel primo Rinascimento e quindi precede la tecnologia per come la intendiamo correntemente. È in architettura che trova origine l’idea di schermo come paravento o filtro di luce.

Isaac Julien, Vagabondia, 2000

Lo schermo articola lo spazio.

Sì, articola ad esempio lo spazio interno per costruire delle zone di privacy, oppure zone di passaggio da un luogo a un altro, all’interno o fra interno ed esterno. O ancora, può essere posto di fronte a una finestra – ammesso che la finestra sia realmente sinonimo di trasparenza, e non lo credo affatto – per filtrare la luce, fungendo da membrana, con una materialità costituita da tessuto o, come nell’architettura moresca, di intarsi lignei a motivi geometrici. E questo schermo, né trasparente né opaco, crea un’atmosfera, crea un mondo nel passaggio stesso da fuori a dentro e viceversa.

Questo scavo archeologico nelle origini dello schermo, in che modo diventa fecondo per comprenderne l’utilizzo attuale?

Ho messo in relazione gli schermi contemporanei – dallo schermo del cinema agli schermi nell’arte contemporanea, dallo schermo del nostro smartphone agli schermi disseminati negli spazi urbani – con questo tipo di architettura, di filtro, di passaggio, di membrana che non è affatto trasparente. Lo schermo costruisce il nostro mondo, non solo fra interno ed esterno ma anche fra interiorità ed esteriorità.

La retorica della trasparenza ha un impatto anche nel rapporto intersoggettivo, perché – ammesso che vi sia trasparenza – senza filtro non c’è reale connessione con l’Altro.

Il rapporto si può stabilire soltanto nella frizione, lavorando sulle forme d’incontro e di connessione. Detto questo, la trasparenza è un mito, come l’oggettività.

La prima cosa che guardo in un libro sono le note e la bibliografia…

È la mappa del pensiero contenuto nel libro!

Giuliana Bruno

In Superfici c’è appunto una nota molto “diplomatica” in cui critichi Michael Fried, in particolare la sua distinzione netta (e artificiosa, a mio parere) fra assorbimento e teatralità. Cosa ne pensi delle cosiddette mostre multimediali, che in Italia stanno diventando un fenomeno quasi di massa?

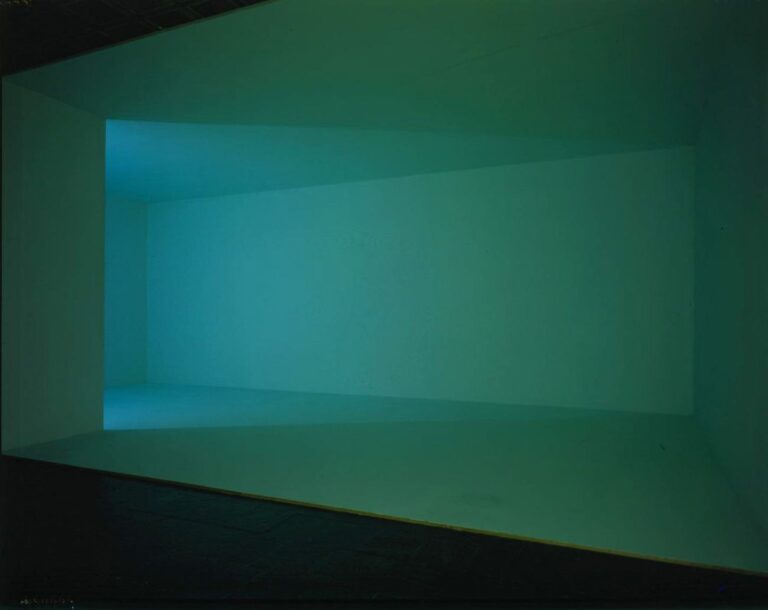

La mia critica alla smaterializzazione non è una critica retrograda. Noi siamo virtuali e multimediali da tempo: dalle origini del cinema, se non della fotografia (pensa alla camera oscura!), viviamo dai primordi della modernità in un mondo di schermi, di superfici dove la materia del corpo non si smaterializza ma si rimaterializza in un’altra forma. Fried ha creato una dicotomia che non è più utile. Inoltre assorbimento estetico e arte immersiva non sono la stessa cosa. Personalmente non sono affatto contraria all’utilizzo di proiezioni e multimedialità, però dipende dall’utilizzo che se ne fa: se ci si limita alla spettacolarizzazione, se si usano questi mezzi senza spirito critico, senza interrogarsi sulla loro natura e potenzialità espressiva e senza creare qualcosa di nuovo a partire da questa riflessione, allora non è soltanto pleonastico, ma anche dannoso.

Insomma, ha senso se ci permettono di fare qualcosa di nuovo rispetto a quanto potevamo fare prima?

Guardando alla storia, si nota che c’è sempre una prima fase di innamoramento per le nuove tecnologie. È successo con la fotografia, poi con il cinema, ora con la virtual reality. Però occorre tenere a mente che non sono strumenti per riprodurre la realtà: la analizzano, la distillano, la trasformano e creano un altro mondo. Per fare questo è necessario conoscerne i codici, come se fosse una lingua, per poi avviare delle sperimentazioni, “stressando” quegli stessi codici.

Anche in questo caso, mi pare che tu non intraveda dei salti epistemologici, delle rotture apocalittiche, ma piuttosto un avvicendarsi di tecnologie.

È il motivo per il quale m’interessa l’archeologia dei media, che non è lineare ma piena di sovrapposizioni, proiezioni o ricorsi. Comunque un cambiamento importante c’è stato. Fino a ieri potevi letteralmente guardare dentro la tecnologia, dentro la macchina: potevi aprirla e osservare il meccanismo, e magari intervenire sul processo. Pensa alle lezioni di anatomia o al montaggio cinematografico. Ora tutto questo è cambiato radicalmente, perché è aumentato in maniera significativa il tasso di invisibilità e si è ridotto il numero di persone che hanno accesso al processo, all’“interno”. Un processo e un interno che sono diventati estremamente astratti, perdendo – non in toto, sia chiaro – quella fisicità e quella materialità a cui eravamo abituati nell’era industriale e post-industriale e trasformandola in un’altra cosa.

Issey Miyake, A POC King & Queen

Torniamo così alla superficie come simbolo e sintomo di un passaggio epocale.

Nel postmoderno la superficie è diventata un simulacro, ma ora il passaggio è ancora più importante. Se non leggi la superficie come sintomo – per utilizzare la tua metafora – non sei più in grado di capire cosa sta succedendo. Perché non puoi più guardare dentro, come accadeva prima. La lezione di anatomia ora si fa con lo strumento filmico. Se non sei in grado di leggere come funziona il meccanismo filmico di smaterializzazione e rimaterializzazione dei corpi, non riuscirai più a capire nemmeno il tuo corpo. Nello stesso tempo, se non leggi il sintomo in superficie, se non leggi come l’interno si manifesta sull’esterno e viceversa, se non leggi la superficie in quanto membrana, non riesci più a interpretare il mondo. Poiché non puoi entrare all’interno del meccanismo – il meccanismo non c’è più, è astratto, è invisibile – allora è fondamentale capire come si manifesta in superficie.

In tutto questo, qual è il ruolo dell’arte contemporanea?

Sulle superfici che adopera l’artista – superfici che sono varie e non esclusivamente “tecnologiche”: possono essere schermi, ma anche tele, carte, muri, facciate, pelli – si può compiere in maniera esemplare quella lettura di cui parlavo poco fa. L’esteriorizzazione del sintomo sulla superficie, specie quando è operata dall’arte, va guardata con grandissima attenzione. E qui torniamo anche al tema della porosità, che per me non è trasparenza ma traspirazione – è la porosità della pelle che, dalla fisiognomica in poi, ha sempre espresso sul volto l’interiorità, l’emozione, il pensiero. Tutto questo discorso si sta manifestando particolarmente nell’arte contemporanea, quindi ritengo che sia un campo di indagine fondamentale in questo momento.

Il tuo libro spazia in molti campi – penso ad esempio a tutta la prima parte, dedicata alla moda e a Issey Miyake. C’è tuttavia pochissima letteratura: perché?

L’assemblaggio deve avere una sua logica. Sia in Rovine con vista che nell’Atlante delle emozioni c’era moltissima letteratura, che fra l’altro è una parte importante della mia cultura (mi sono laureata in narratologia), ma in quei casi aveva un senso all’interno della mappa di pensiero di quelle ricerche. In questo caso ho invece scelto di ragionare sulle arti visive e sul loro rapporto di superficie con spazi e pelli – la seconda pelle della moda, la terza pelle dell’architettura, la quarta pelle degli schermi del cinema e dell’arte contemporanea. Anche nella “minestra maritata” ci sono ingredienti che non vanno messi!

‒ Marco Enrico Giacomelli

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #41

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

1 / 15

1 / 15

2 / 15

2 / 15

3 / 15

3 / 15

4 / 15

4 / 15

5 / 15

5 / 15

6 / 15

6 / 15

7 / 15

7 / 15

8 / 15

8 / 15

9 / 15

9 / 15

10 / 15

10 / 15

11 / 15

11 / 15

12 / 15

12 / 15

13 / 15

13 / 15

14 / 15

14 / 15

15 / 15

15 / 15

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati