Le forme del tempo. Intervista a Ennio Tamburi

Un dettagliato excursus sulla pittura, la carriera e la vita privata di Ennio Tamburi, l’artista di Jesi che ha cavalcato i fermenti creativi del Novecento.

Nel panorama della pittura italiana contemporanea ormai storicizzata la figura di Ennio Tamburi (Jesi, 1936) spicca per il percorso realizzato verso un singolare minimalismo lirico. L’importante retrospettiva dedicata all’artista dalla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma nel settembre 2012 ha delineato i confini più riconoscibili di tale opera. Un incontro con Tamburi, nel grande studio romano di fronte all’arco di Giano, permette qui di meglio intendere il cammino personale seguito per arrivarvi, e i passaggi apertisi più oltre.

Pare sia buona cosa cominciare dal principio: dunque, qual è stato il tuo?

Provengo da una famiglia marchigiana priva di tradizioni artistiche, e in cui mio zio, Orfeo Tamburi, era di fatto un isolato, ma al quale io fui sempre molto legato, sin da quando, da piccolo, mi regalò una scatola di colori per Natale. Lo zio viveva già a Roma quando, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il resto della famiglia vi si trasferì da Jesi: io, appena adolescente, ero l’unico a essere ammesso nel suo atelier in via Sistina, dove mi capitava d’incontrare personalità come Curzio Malaparte o Ennio Flaiano, amici di Orfeo, ma soprattutto potevo avvicinarmi alla pittura, sentendo sempre più chiaramente che l’arte sarebbe stata il centro della mia vita. Dal momento che lo zio soggiornava spesso a Parigi, presi a visitarlo anche lì: viaggiavo in treno di notte, arrivavo alla Gare de Lyon alle 7 del mattino, correvo al Louvre per entrare al momento dell’apertura, poi alla chiusura andavo a trovare Orfeo e proseguivamo insieme il nostro confronto. Volevo molto bene a mio zio, ma sentivo che dovevo allontanarmi dal suo stile o ne sarei rimasto intrappolato, e anche per questo cercavo una mia strada nei fermenti dell’astrazione e della politicizzazione che a quei tempi – eravamo ormai verso la metà degli Anni Cinquanta – stavano trasformando la scena artistica.

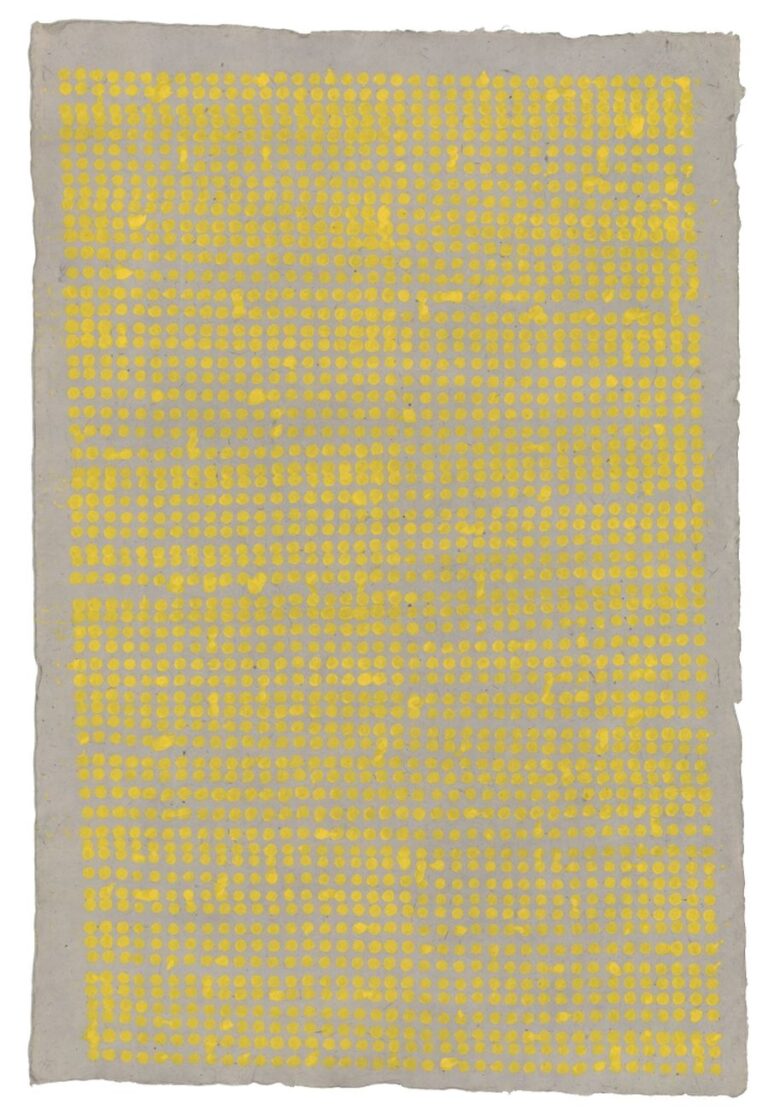

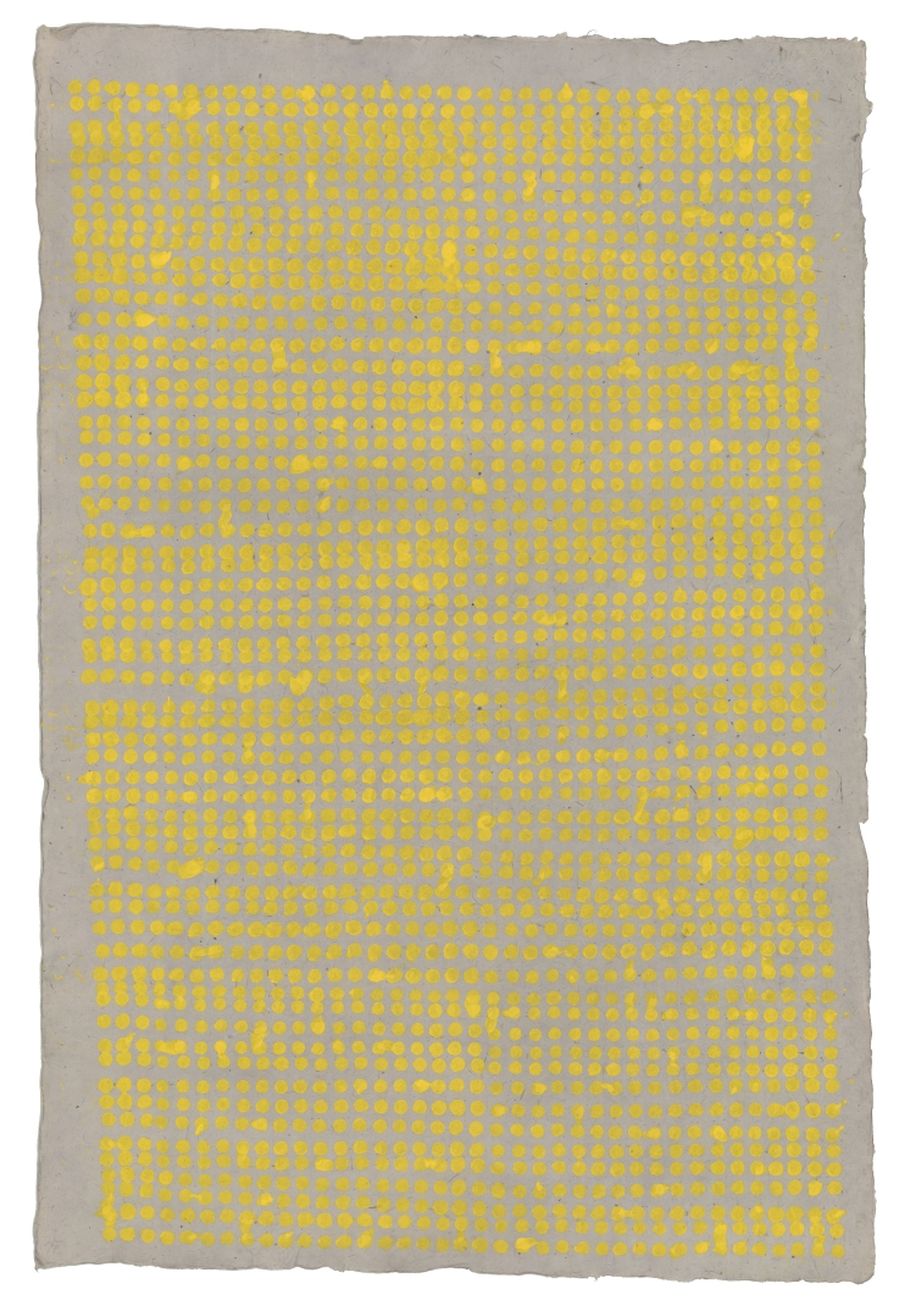

Ennio Tamburi, no. 52, s.d.

Cosa ricordi in particolare dei cambiamenti in corso a metà Novecento?

Orfeo, da principio, non era d’accordo con le mie scelte, ma ora voglio raccontarti un episodio molto personale. Un giorno, nella sua bella casa parigina nei pressi dell’Opéra, lo zio mi fece entrare in una stanza segreta dove aveva appeso una quantità di suoi lavori, tutti astratti: i critici e le gallerie glieli rifiutavano perché troppo distanti dalla vedutistica che l’aveva reso famoso. “Tu puoi capire”, mi disse. Io, oltre a sentire la sofferenza che dovevano essergli costati il cambiamento e il rifiuto, capivo anche che non avrei mai voluto dipendere troppo dal giudizio altrui. Tieni conto che, in quel periodo, c’era una sorta di assicurazione sulla propria vita artistica, che consisteva nel legarsi al partito comunista: c’erano critici, giornalisti, un vero e proprio circuito anche di mercato che girava intorno al PCI con il perno dell’arte come mezzo di comunicazione per il popolo. Fino ai primi Anni Sessanta anch’io feci parte di questo sistema, ma col passare del tempo mi rendevo sempre più conto dei limiti spirituali che questa scelta m’imponeva: insomma, non volevo fare la fine di mio zio che era riuscito a cambiare, a liberarsi da un ruolo, soltanto a settant’anni, e così abbandonai questo ambiente protetto.

Come ti sei riorientato?

Avevo appena scoperto l’arte concettuale, il Minimalismo, e vi avevo trovato la libertà che cercavo, come un gioco tra immagine e materia fino a quel momento per me ignoto: e proprio nel rapporto con la materia, in particolare i metalli e i neon che avevo preso a impiegare per realizzare sculture, sentivo che questa nuova linea dell’arte mi consentiva di esprimere al meglio le mie esperienze. Perché nonostante quello che molti hanno pensato davanti alle mie opere, io non sono un artista d’invenzione, non lo sono mai stato: l’origine dei miei lavori è sempre figurativa, ma c’è modo e modo di sintetizzare ciò che si vede e si vive attraverso l’arte, una cosa che il minimalismo mi ha fatto comprendere come un’illuminazione. Prendi Robert Barry, Donald Judd, James Turrell, ma soprattutto Ellsworth Kelly: Kelly è stato per me un riferimento assoluto, il mio santo, la sintesi perfetta di forma e contenuto, ed è lungo la via indicata dalla sua opera che mi sono avviato.

Ennio Tamburi in studio, 2018

In che spazi ti sei mosso dopo aver intrapreso questa nuova via?

La scena artistica e critica italiana al tempo si era spostata su Milano: io ci andavo spesso, ma a Roma stavo meglio. Qui avevo amici come Alighiero Boetti, Jannis Kounellis, con loro mi trovavo molto bene. Soprattutto del primo ammiravo la sua arte privata, personale, sviluppata a costo di lasciare anche lui un ambiente sicuro, quello dell’Arte Povera: ora è la più ricca di tutte, ma già allora chi la faceva se la passava bene! Intanto, eravamo ormai negli Anni Settanta, io ero entrato in contatto con Leo Castelli, che dopo aver visto una mia mostra a Spoleto m’invitò a esporre nella sua galleria di New York.

Dall’esperienza americana tornai arricchito dalla consapevolezza di un’arte pura, quella di Barnett Newman e Agnes Martin: si tratta di un’arte che, per me, ha avuto un effetto per così dire psicanalitico, liberatorio, e che nel corso del tempo mi ha portato ad abbandonare definitivamente i limiti di tele e cornici, la pesantezza dei colori a olio o acrilici, una certa teatralità delle forme (tieni conto che ho lavorato a lungo anche come scenografo, per esempio ho fatto le scene di diversi film di Luchino Visconti, Roman Polanski, ed esperienze simili t’influenzano necessariamente).

Che cosa ha definito in modo specifico la tua pittura successiva?

Un altro passaggio fondamentale per me e la mia arte è stato quello verso la Svizzera, dove dall’inizio degli Anni Novanta trascorro lunghi periodi. Con questo Paese ho scoperto un’affinità di sintesi e credo di avervi acquisito una disciplina formale che mi ha definitivamente liberato dalla ricerca di una complicità con l’osservatore, dai residui di narrativa. O meglio, ha imparato a non raccontare più storie, ma forme. Sempre in Svizzera, in una piccola cartoleria di Zurigo, ho scoperto le carte orientali: la loro qualità tattile mi ha portato in maniera naturale a lavorare con gli acquerelli, e insieme a sviluppare un codice, fatto di puntinature, che mi serviva a eliminare le immagini definite. È un codice, una scrittura personale con cui ho lavorato a lungo e a cui sono molto legato, anche se adesso sto andando altrove.

Ennio Tamburi, no. 74, s.d.

Dove?

La mia direzione è verso forme geometriche non finite, fluide, con la materia liquida dei colori lasciata libera di correre: io creo degli argini sulla carta, ma mi piace anche che le forme passino comunque, sfaldandosi. C’è in questo, credo, un nuovo senso drammatico che è entrato nella mia vita: in effetti, l’acqua è anche qualcosa che sfugge. Come il tempo.

‒ Luca Arnaudo

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati