Critico e pittore. Intervista a Robert Storr

A poche ore dall’incontro che accompagna la mostra su Ad Reinhardt, ospite della Galleria Civica di Modena, il critico e curatore Robert Storr ci ha concesso una lunga intervista. Spaziando dalla Biennale di Christine Macel al Pulitzer conferito a Saltz, dal ruolo dei musei allo stato di salute della pittura contemporanea. Senza risparmiarsi qualche considerazione affilata.

Giovedì 17 maggio terrà un talk su Ad Reinhardt alla Galleria Civica di Modena. Crede che l’arte di Reinhardt abbia ancora un impatto sulla scena creativa contemporanea?

Assolutamente sì. La critica di Reinhardt nei confronti dell’istituzionalizzazione e della commercializzazione dell’arte moderna non è mai stata più pertinente o necessaria di oggi. Ma temo che i discorsi accademici attuali e le compromesse posizioni su cui si sono formati studiosi e critici ‒ a partire dalla Scuola di Francoforte e da altri sistemi di pensiero antitetici ed evidentemente postmoderni ‒ impediscano a questi ultimi di apprezzare quanto Reinhardt aveva da dire e di reagire a esso in maniera franca. Perché “si sono venduti”, al pari di molti contemporanei di successo di Reinhardt, che li accusava di ciò, anche se, proprio come allora, vivono l’illusione di essere gli “ultimi ribelli”.

Durante la sua ultima intervista ai nostri microfoni, lei definì Clement Greenberg uno “sciovinista culturale” e un “conservatore”. Una posizione netta nei confronti di un protagonista della critica recente.

Clement Greenberg è storia antica. In ogni caso, è un’aberrazione nord-americana della metà del secolo scorso rispetto alla quale si è detto fin troppo. Perlomeno io ne ho parlato a sufficienza.

Ha anche descritto Jerry Saltz come “un cattivo comico e un critico ancora peggiore”. Che cosa pensa della sua recente vittoria del Premio Pulitzer per la Critica?

Penso sia il punto più basso mai raggiunto dal Premio Pulitzer. C’è da ammettere che Jerry ha ottenuto qualcosa da solo, in fondo. Il suo nome è capace di degradare quello del Pulitzer. Oppure il fatto che abbia ricevuto il premio quest’anno è semplicemente il riconoscimento di quanto sia caduta in basso la nostra nazione in seguito all’elezione di “Herr Drumpf”. Dopotutto sono simili: populisti ipocriti che celebrano una fama vuota, falsi valori e soprattutto loro stessi, anche se per correttezza devo dire che Jerry non agisce soltanto per denaro, come invece fa chiaramente l’“Orange Man”. Jerry farebbe qualsiasi cosa per la pubblicità, ne è dipendente. La sua carriera è uno straziante e lunghissimo “selfie”. Io non scrivo per pubblicazioni giornaliere o settimanali, dunque non è l’invidia a dirigere le mie parole; non avrei i requisiti per un Pulitzer. E in ogni caso non vorrei fare a cambio con lui per nulla al mondo. Immagina di svegliarti la mattina, di guardarti allo specchio e di vedere sulla tua faccia la stessa disperata ricerca di attenzioni anche dopo aver ricevuto un Pulitzer. Come ho detto, per persone come lui la pubblicità è una droga. Chi è dipendente da qualcosa non ne ha mai abbastanza e non si sente bene nemmeno quando è sotto l’effetto di ciò da cui dipende.

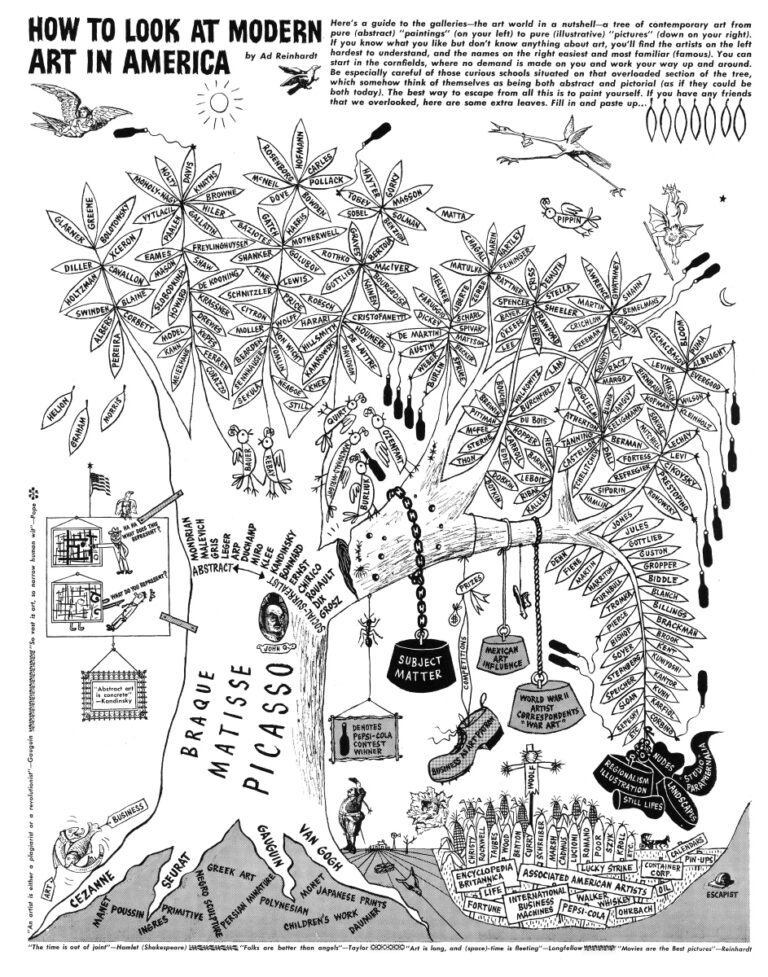

Ad Reinhardt, How to Look at Modern Art in America, 1946, pubblicato in PM (quotidiano), 2 giugno,1946 © Estate of Ad Reinhardt / Artists Rights Society (ARS), New York. Courtesy David Zwirner, New York/London/Hong Kong

Che cosa pensa della Biennale diretta da Christine Macel? Si è concentrata sul ruolo dell’artista, riportandolo al centro del dibattito. Crede fosse un’azione necessaria, considerando le dinamiche dell’arte contemporanea?

La Biennale di Christine Macel mi ha riportato alle aspirazioni alla controcultura della mia giovinezza, dunque l’ho trovata al tempo stesso familiare e un poco sconcertante, perché le utopie degli Anni Sessanta sono andate distrutte. Ma a mia figlia Suzy, che ha 26 anni ed è una pittrice, la Biennale della Macel è piaciuta molto e questo mi ha fatto riflettere. Come assistere alla performance partecipativa di Anna Halprin ai Giardini, dove dozzine di persone, giovani e meno giovani, si sono riunite in maniera spontanea come avrebbero fatto al Be-In del 1968. Rituali come questi sono potenti perché intercettano i bisogni e i desideri profondi della comunità. Nessuna dose di disillusione o di cinismo può estinguere del tutto il fuoco che essi accendono.

Restando in tema di biennali, queste ultime sono un fenomeno in crescita costante, da una parte all’altra del mondo. Crede sia un buon segnale o solo una tendenza che mette in risalto una certa confusione circa il ruolo e gli obiettivi di cui una biennale dovrebbe dotarsi?

La proliferazione delle biennali è semplicemente un fatto e, nella maggior parte dei casi, a prescindere dalla forza o della debolezza dei singoli esempi, si tratta di eventi positivi nella misura in cui permettono a porzioni sempre più ampie di pubblico di avventurarsi nel flusso dell’arte contemporanea e dei dibattiti che la riguardano. L’unico neo che vedo, oltre alla tendenza, da parte delle biennali, a drenare risorse che potrebbero andare a istituzioni più permanenti, è il grado a cui spingono la rappresentazione estetica di ciò che non è reale o duraturo. Troppi artisti di talento sono stati sedotti dall’invito a creare questo genere di rappresentazioni e, peggio, dalla tentazione di infarcirle di un lessico pretenzioso o di fare assurde dichiarazioni circa la loro “importanza” per la società. Il carattere sobrio e improvvisato della performance di Anna Halprin è un utile controesempio rispetto a queste iperprodotte, ipervendute e, nel caso della performance di Anne Imhof per il padiglione tedesco all’ultima Biennale, esclusive e al tempo stesso egocentriche stravaganze.

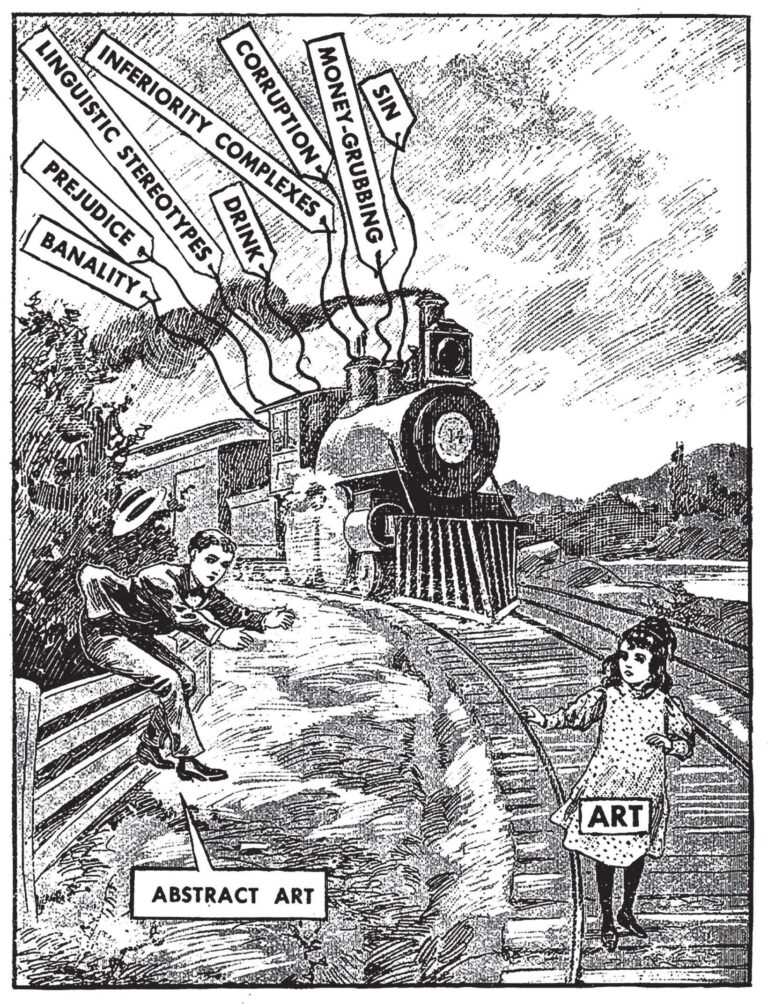

Ad Reinhardt, particolare di How to Look Out, 1946, pubblicato in PM, 23 giugno 1946 © Estate of Ad Reinhardt / Artists Rights Society (ARS), New York. Courtesy David Zwirner, New York/Londra/Hong Kong

Dalle biennali ai musei. Jean Clair ha definito il museo moderno un “emporio di oggetti smarriti”. È d’accordo? Quale futuro si augura per i musei?

Gli oggetti custoditi dai musei sono spesso stati espropriati o rimpiazzati in maniera radicale, ma di rado sono stati “persi”. Io sono, in larga misura, un “museum man”. Non in maniera stantia e puntigliosa, ma in modo attivo ed eternamente curioso. E questo non perché concepisca i musei come stanze dei tesori o templi, ma perché li uso e cerco di fare in modo che gli altri li usino come biblioteche della cultura visiva aperte al pubblico, dove ogni cosa in esse contenuta può essere discussa e rivalutata. L’arte è custodita dai musei affinché il “forum” che essi offrono resti aperto, per sempre se possibile.

Ha viaggiato molto in Italia e ha vissuto per qualche mese a Venezia quando ha diretto la Biennale nel 2007. Che cosa pensa dell’arte contemporanea italiana? Crede che possa essere competitiva in uno scenario globale?

L’Italia gode di molte qualità che la contraddistinguono, a cominciare dal più ricco patrimonio di reperti antichi al di fuori della Grecia e dalla vastissima presenza di arte rinascimentale. Solo in Italia artisti moderni o contemporanei ‒ che siano Giorgio de Chirico, Philip Guston o Pier Paolo Pasolini ‒ possono immergersi nel passato lungo la strada che compiono per andare al lavoro. Certamente esiste anche un modernismo italiano tutto da esplorare. Alterazioni Video sta realizzando un progetto per l’imminente Manifesta dedicato alle “nuove rovine” dell’Italia contemporanea ‒ soprattutto legate alle sue architetture pubbliche rimaste incompiute. Io sono tangenzialmente coinvolto e ho deciso di farlo perché mi sembra un progetto fortemente italiano e mi manca l’Italia.

Insegna pittura alla Yale University School of Art. Crede che la pittura, oggi, sia ancora viva?

La pittura esiste da quando esiste l’uomo. Non è mai morta e non lo farà mai ‒ non importa cosa predicono le ideologie di destra o di sinistra ‒, anche se il suo status rispetto alle altre forme d’arte e il suo format cambia in continuazione. In ogni caso, non posso immaginare la sua morte più di quanto possa immaginare la mia, il che è vero sia in senso letterale sia in senso metaforico perché sono sempre stato un pittore e di recente sono tornato a questa occupazione a tempo pieno. Non accetto l’idea che lo show possa finire prima del mio show. Sarò vanesio, forse, ma sapete come sono gli artisti.

‒ Arianna Testino

1 / 3

1 / 3

2 / 3

2 / 3

3 / 3

3 / 3

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati