I want to tell a story. Intervista al fotografo Iwan Baan

A Venezia, in occasione di “The Greenhouse Talks – Limbo Space”, abbiamo incontrato Iwan Baan, tra i più noti fotografi in circolazione.

Olandese, classe 1975, Iwan Baan è autore di alcuni dei principali reportage urbani degli ultimi anni, scattati nel mondo per (quasi) tutte le più importanti firme del panorama architettonico internazionale. Ma guai a chiamarlo “solo” fotografo d’architettura!

Un amore, quello per la fotografia, scoppiato a 12 anni, quando la nonna le regalò la prima camera: perché, poi, proprio la fotografia di architettura?

Non chiamatemi fotografo di architettura [sorride, N.d.R.]! Il mio intento principale è documentare, fare reportage: non singole realizzazioni ma luoghi, cambiamenti, trasformazioni, urbane e ambientali. E spesso l’architettura con i suoi edifici è, semplicemente, la parte più visibile di questo processo, essendo essa stessa attrice principale di queste dinamiche. Dopo tre anni di scuola di fotografia d’arte ho capito che mi interessavano di più le città, le persone che ci abitano, le comunità e come occupano gli spazi, in particolare pubblici. Insomma, la ricerca di una maggiore complessità. L’opportunità è arrivata quando, nel 2005, lo studio olandese OMA mi ha chiamato per documentare il modo in cui l’imponente CCTV Tower a Pechino interagiva con l’intorno, man mano che veniva costruita.

In che modo la restituzione fotografica influenza l’immagine che abbiamo oggi dell’architettura stessa? Spesso si vede un’immagine che poi non è soddisfatta nella realtà, o viceversa. Un bel paradosso. Che ne pensa?

È vero, talvolta ha assunto confini paradossali. Penso che ormai ci si è visivamente abituati a una collezione di immagini stile “the perfect golden hour”, troppo concentrate sull’essere perfette, nell’inquadratura e nella resa luminosa. Quello che invece è importante, per me, è mostrare di più ‒ direi la realtà delle cose ‒ il “come” di significati e storie, documentare il modo in cui le persone reagiscono al cambiamento. La qualità di un’immagine non è data dalla situazione perfetta, ma dalla storia che si vuole raccontare. Io, ad esempio, scatto con qualsiasi condizione meteorologica (anche perché mi muovo con tale frequenza da un posto all’altro che sono costretto a sfruttare il momento che ho!). Certo, in alcuni casi è più semplice che in altri.

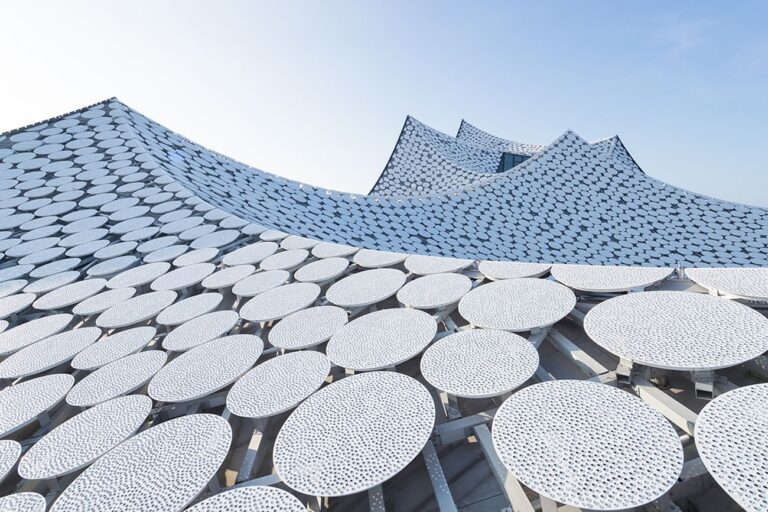

Herzog & de Meuron, Elbphilharmonie Concert Hall, Amburgo. Photo Iwan Baan

Cosa si prova a essere così influente nel mondo della divulgazione? La sua firma è sinonimo di garanzia: chi fa scattare da lei vuol dire che ce l’ha fatta, è entrato nel gotha. Sente mai la responsabilità di essere Iwan Baan?

[Ride, N.d.R.] Io sento una sola responsabilità: l’importanza di avere una voce nelle mie immagini. Di dare loro una firma, poiché si è stati capaci di costruire un linguaggio.

Nuove tecnologie e fotografia: lei è stato tra i primi a utilizzare, per esempio, i droni. Come cambia l’approccio?

Nella restituzione. Si tratta, in fondo, di strumenti che offrono nuove prospettive di osservazione. Più che i droni, io prediligo l’utilizzo dell’elicottero che mi consente una visione diretta maggiore, allargata, lontana dal suolo. La fotografia aerea, a volo d’uccello, sa rappresentare molto bene la dimensione del cambiamento urbano: viste dall’alto, le città appaiono nella loro vulnerabilità offrendo la possibilità di analizzarne senza maschere i mutamenti, l’estensione territoriale, le trasformazioni in atto. E certamente in questo l’architettura rappresenta un landmark importante. Senza mai dimenticare il contesto in cui è inserita, però, e non solo il nome ‒ più o meno altisonante ‒ di chi la sta progettando.

Lei è un noto globetrotter. Ripensando ai suoi viaggi di ricognizione e lavoro, quali sono le città che vede maggiormente in fermento? Quale sta cambiando più rapidamente?

Non una in particolare. Direi geograficamente tutto il Middle East, la Cina, l’India. Come città, invece, probabilmente Pechino o Doha, in Qatar. In molte di queste il cambiamento principale è rappresentato dalle grandi migrazioni umane che dalla campagna conducono le persone alla città, determinando elevati tassi di crescita di quest’ultima. Pechino, dalle Olimpiadi in poi (2008), è completamente differente, per esempio.

Baku. Photo Iwan Baan

Quali sono i suggerimenti per chi si approccia a questa professione?

Di trovare sempre la capacità di sognare, reagire, dare spessore alle cose. Di chiedersi molti perché, indagando la complessità. La fotografia è piena di significati e tecniche, ma bisogna avere prima di tutto qualcosa da dire agli altri. Altrimenti resta un esercizio di stile.

Progetti futuri?

Vorrei sviluppare in maniera sempre più sistematica progetti di ricerca in collaborazione con le università, che parlino di città: non specifiche architetture ma il modo in cui le persone costruiscono i loro spazi di vita attraverso l’architettura. Mi pare più interessante, no?

‒ Giulia Mura

L’intervista si è svolta in occasione di The Greenhouse Talks, iniziativa che accompagna da tre edizioni la vernice della Mostra Internazionale di architettura della Biennale di Venezia. L’appuntamento è promosso dall’Ambasciata e dal Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi, in collaborazione con Het Nieuwe Instituut, con l’organizzazione di Image e la curatela di Aaron Betsky.

1 / 13

1 / 13

2 / 13

2 / 13

3 / 13

3 / 13

4 / 13

4 / 13

5 / 13

5 / 13

6 / 13

6 / 13

7 / 13

7 / 13

8 / 13

8 / 13

9 / 13

9 / 13

10 / 13

10 / 13

11 / 13

11 / 13

12 / 13

12 / 13

13 / 13

13 / 13

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati