Stressare la tecnologia per capire l’umano. Intervista a NONE collective

Transmedialità è la parola d’ordine di NONE collective, il gruppo di artisti impegnato in un’indagine al confine tra tecnologia e identità. Come dimostrato dal ciclo di “Simposi” organizzati negli scorsi mesi a Roma.

NONE collective è un’aggregazione di personalità artistiche che sviluppa progetti transmediali nell’intento di interpretare la condizione contemporanea dell’essere nella società digitale. Il collettivo mette tecnologia e architettura al servizio di narrazioni che, esplorando i confini tra identità, consapevolezza e percezione, producono esperienze immersive in bilico tra l’artificiale e l’umano. Con Simposio, gli artisti hanno aperto il loro studio alla riflessione, ospitando nell’arco di sei incontri diversi interlocutori, critici, artisti, produttori, organizzatori, pensatori, per capire con quale metodologia l’arte possa agire sul presente e indagare un tema caldo della filosofia contemporanea: Il rapporto tra l’uomo e la dimensione tecnologica. Li abbiamo intervistati per conoscerli meglio.

Ci raccontate il percorso che avete fatto all’Italian Pavilion nelle ultime tre edizioni del Festival di Cannes? Effettivamente è stato un percorso formativo, non abbiamo guardato al guadagno immediato ma abbiamo cercato di rispettare la nostra cifra stilista, la nostra vocazione, ponendoci degli obiettivi. Confrontarsi con realtà così grandi ti pone davanti a delle scelte: o resti in una sorta di “comfort zone” o provi a rischiare. Abbiamo rischiato, sperimentato e fatto ricerca. Questa modalità ha portato i suoi frutti a lungo andare, nel caso specifico anche con Luce-Cinecittà, che non aveva ancora fatto, per l’Italian Pavilion, delle installazioni immersive.

NONE collective. Da sx, Mauro Pace, Gregorio de Luca Comandini, Saverio Villirillo

Come avete fatto dialogare la storia del cinema italiano con la vostra ricerca e lo spazio ospitante?

Abbiamo cercato di raccontare il cinema dal punto di vista dell’arte visiva. Il cinema è un’arte differente da quella che facciamo noi, ma allo stesso tempo ci sono delle similitudini, la regia ad esempio è viva anche nelle installazioni multimediali per orchestrare molti elementi: le luci, la scenografia, il video, il suono, le interazioni e i percorsi dei visitatori. Per questo ci siamo ingegnati ogni anno per fare nuove narrazioni sul cinema senza fare cinema, ma raccontando ogni volta un aspetto differente del cinema italiano. Il primo anno l’eleganza, il secondo la mimica e la gestualità, quest’anno la fabbrica dei sogni: Cinecittà.

Con l’opera J3RR1 avete cercato di costruire un rapporto empatico tra lo spettatore e la macchina. Su cosa si basa questa empatia?

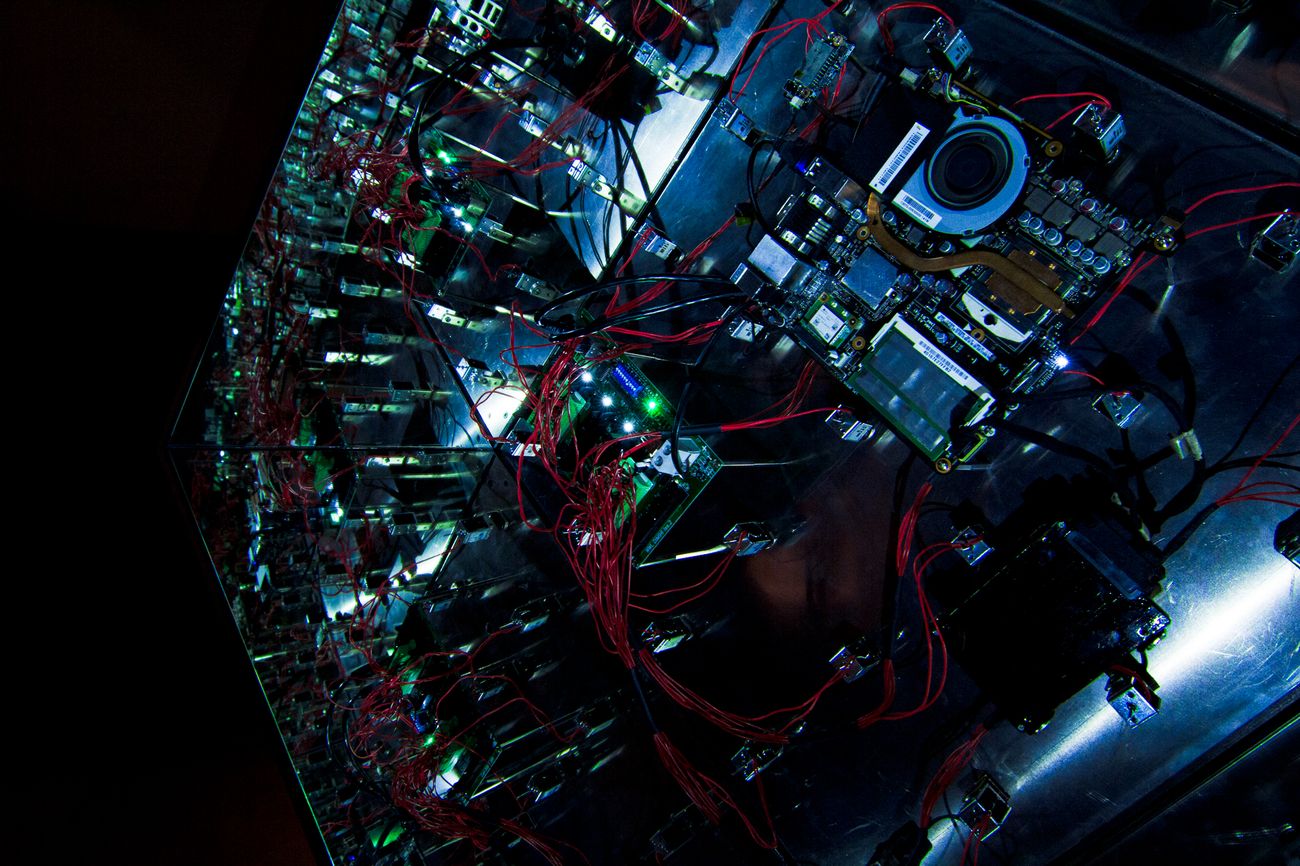

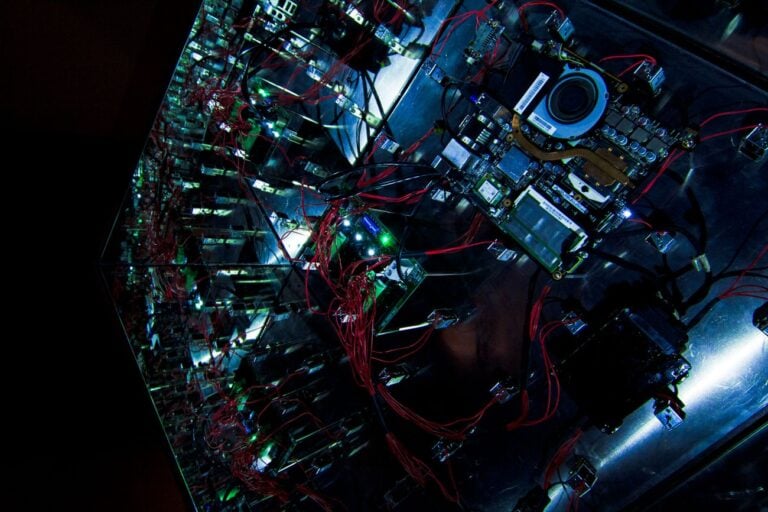

Oggi viviamo tutti un rapporto quotidiano e simbiotico con le macchine, in molti casi fortunatamente. Ci siamo chiesti se fosse possibile provare empatia nei confronti di una macchina, come la proviamo verso la natura, da questa riflessione nasce l’opera. J3RR1, che è un prodotto dell’uomo, in questo senso artificiale, è un normale computer, un mini pc Asus, dotato di cpu, ram e un disco. Ogni giorno J3RR1 esegue uno stress testing, ovvero una prova di prestazioni hardware, un benchmark. J3RR1, privo di esitazioni, fa ciò per cui è stato programmato, si sforza, si stressa per verificare le proprie performance, nella perenne ricerca di miglioramento delle proprie prestazioni, senza sapere quale sia l’utilità, il senso del proprio lavoro.

Come può un essere umano identificarsi con una macchina?

Abbiamo trovato dei punti di contatto con il nostro quotidiano e abbiamo provato a sottoporre la macchina a una “tortura programmata”, che, in qualche modo, è una metafora della nostra vita, in cui rincorriamo degli obiettivi di cui spesso non abbiamo ben chiaro il senso, in una costante tensione per migliorarsi e migliorare le proprie performance.

Potreste farci un resoconto del percorso tracciato dai sei appuntamenti di Simposio?

Simposio è stata una testimonianza di pratica artistica nell’ambito delle estetiche e delle dinamiche relazionali. La prima cosa che si è percepita è che è ancora necessario parlare di persona, parlare di arte di persona e fruire l’arte personalmente e poi di conseguenza la necessità di creare network. L’artista è sempre più legato ad ambiti differenti e stratificati, è necessario per questo creare gruppi di persone, da qui anche il nostro collettivo.

NONE collective

A mio avviso l’incontro tra arte e tecnologia, oltre ad arricchire le riflessioni filosofiche ed estetiche, ha mutato anche il panorama produttivo artistico. In anni recenti, sono molte le connessioni tra artisti e aziende. Qual è la vostra esperienza e il vostro giudizio in merito?

È un tema caldissimo, anche nei vari Simposi abbiamo dibattuto a lungo se fosse “più pura” l’arte commissionata dal pubblico che dal privato. Non crediamo che un’opera d’arte commissionata da un privato, quindi un brand ad esempio, si possa ritenere meno valida di una commissionata dal pubblico. È emerso che una strategia possibile potrebbe essere influenzare il business dall’interno per favorire l’investimento sulla ricerca artistica. È vero che spesso dietro operazioni di promozione artistica si nascondono delle mere operazioni di marketing del prodotto, soprattutto nel caso delle arti digitali, sta all’artista discernere. Si rischia di finire nell’industria della creatività e di perdere l’orientamento della ricerca artistica, che in qualche modo deve essere necessariamente “sovversiva”.

Voi come avete scelto di agire, al riguardo?

Noi, per esempio, tentiamo sempre di nascondere la tecnologia nei nostri lavori, a meno che la tecnologia stessa non diventi non diventi un mezzo, come in J3RR1. Cerchiamo sempre di anteporre il racconto emozionale e l’esperienza all’esposizione del mezzo, molti lavori invece vengono fatti al contrario e cioè l’emozione deriva dall’esposizione del media stesso. In questo caso non si aggiunge nulla di più al design.

‒ Dalila D’Amico

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati