Italo Svevo e l’inadeguatezza dell’individuo. A 90 anni dalla morte

Un parallelismo fra la letteratura di Italo Svevo e le ricerche artistiche d’inizio Novecento. Nell’anno in cui si celebra il 90esimo anniversario della scomparsa.

Il 13 settembre di novant’anni fa moriva per le conseguenze di un incidente stradale Italo Svevo, nom de plume di Aaron Hector Schmitz (Trieste, 1861‒ Motta di Livenza, 1928) nato da padre tedesco e madre italiana. Appartato, poco compreso dai contemporanei, poco prolifico, seppe cogliere come pochissimi altri nevrosi e storture di una società in trasformazione.

Pur sentendosi italiano, andava fiero delle sue radici mitteleuropee, ribadite anche nello pseudonimo che scelse: Italo è un chiaro richiamo alla patria materna, mentre il cognome rimanda alle origini tedesche del padre, ma in maniera assai solenne: la Svevia è infatti quella regione della Germania da cui sorsero le dinastie degli Asburgo e degli Hohenzollern. E Federico II, imperatore, poeta e gastronomo, non poteva non andare a genio a quest’impiegato di banca con la passione per il violino, attento osservatore dell’individuo, nonché cultore un po’ scettico di psicanalisi.

Svevo può essere visto come l’anello finale del Decadentismo, non a livello temporale (D’Annunzio gli sopravvivrà infatti di dieci anni), bensì a livello concettuale: in lui, anzi in Alfonso Nitti, Emilio Brentani, Zeno Cosini, si spengono le illusioni, si tocca il fondo dell’abisso di Nietzsche, si scava ossessivamente nella propria interiorità, si scoprono conflittualità inspiegabili. L’individuo è l’alfa e l’omega di se stesso, e non può non essere contraddittorio, tormentato, disorientato, soprattutto nel vortice della storia del Novecento.

L’INDAGINE DELL’UOMO NELL’ITALIA FASCISTA

Svevo non ha creato una moda, un costume, un’ispirazione. Anzi, in vita conobbe ben pochi apprezzamenti, e in questo fece eccezione Eugenio Montale, che invece ne riconobbe la genialità. Al di là delle voci autorevoli, parla in favore dello scrittore il fatto che le sue atmosfere, i suoi personaggi, le sue osservazioni, si ritrovano in molta pittura italiana dell’epoca ‒ dalla Scuola Romana al gruppo degli Italiens de Paris ‒, intrisa di modernità, realismo, astrattismo, dimensione onirica. Al di là del Futurismo, ormai divenuto arte di regime a tutti gli effetti, si sviluppa una pittura non facilmente identificabile in una corrente, che va dalle atmosfere sospese di Carrà a quelle oniriche di Paladini, dal post-impressionismo di Chessa alle geometrie post-futuriste di Rizzo. È questa l’arte che racconta un’Italia paradossale, disorientata dalla dittatura ma subito disposta ad accettarla per amor di quiete; in questo si inserisce quella crisi morale della borghesia adesso al suo culmine, ma che Svevo, fra i primi in Italia, aveva già affrontato sul finire dell’Ottocento con Una vita e Senilità (Alberto Moravia, scrivendo Gli indifferenti, non si discosta molto dal clima di quest’ultimo).

Se si esaminano in particolare alcuni dipinti del decennio 1920-30, si ritrovano sorprendenti accostamenti con la narrativa di Svevo: riferimenti non cercati, non voluti (Svevo era allora un pressoché illustre sconosciuto), e che per questo appaiono più autentici e rivelatori della capacità dello scrittore di inserirsi nel sentire dell’epoca.

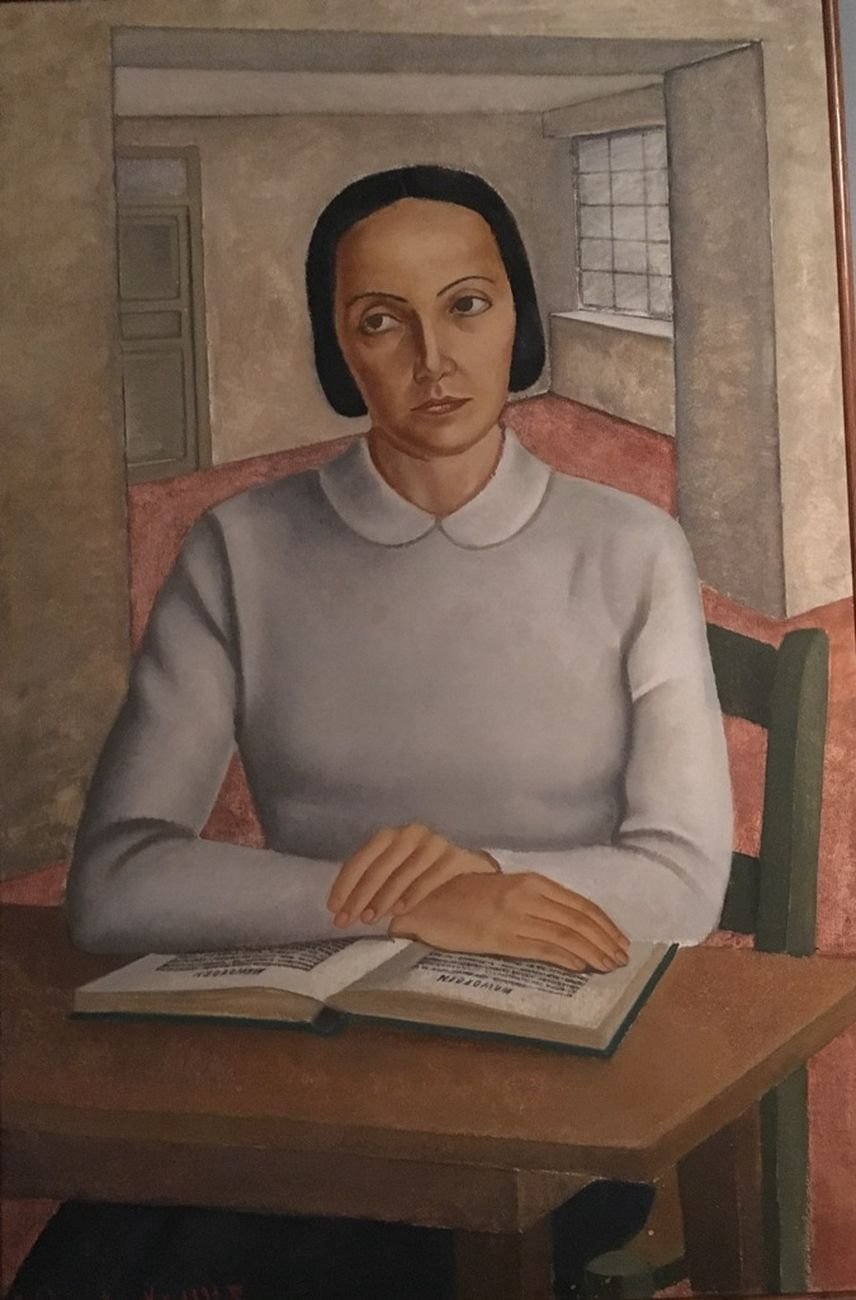

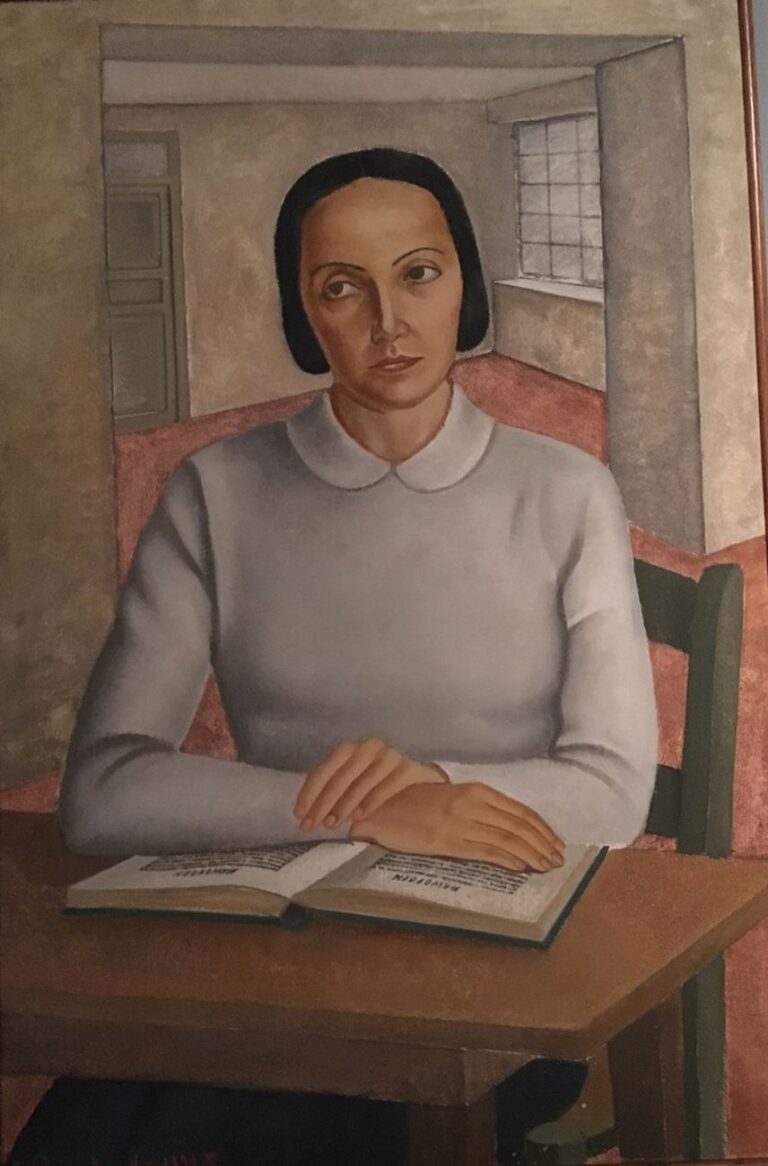

Lia Pasqualino Noto, L’infermiera, 1931. Palermo, Galleria d’Arte Moderna

PARALLELISMI ARTISTICI

L’infermiera (1931), di Lia Pasqualino Noto, nello sguardo cupo porta dentro di sé tutta la rassegnazione della timida e spaurita Giovanna, incaricata di sorvegliare Zeno Cosini nella clinica del dottor Muli, in un tentativo di disintossicazione dalla sigaretta. Invece, Ragazza in bianco (1930), di Gigi Chessa, potrebbe essere Carla Gerco, quell’amante che paradossalmente lo avvicina alla moglie e ne aggrava l’eterna indecisione, perno di un universo sessuale tormentato, fatto in gran parte di rimpianti, desideri non soddisfatti, occasioni non colte, che Fausto Pirandello e Vinicio Paladini seppero cogliere rispettivamente in Composizione con nudi e pantofole gialle (1923) e Complesso onirico n.1 (1932). E Il nomade (1929), di Pippo Rizzo, ricorda quell’Alfonso protagonista di Una vita e nel cui sguardo assorto si legge la frustrazione per un impiego abitudinario e il mancato adattamento dal villaggio natio alla città; o ancora, può essere quel Guido Speier “antagonista” di Zeno, bisognoso di donne e di forti emozioni, come la caccia o la speculazione di borsa, impaziente di salire sul “treno della vita”.

Italo Svevo in un ritratto giovanile

L’UMORISMO EBRAICO

Delle sue radici ebraiche Svevo mantenne nei suoi scritti quel pungente, disilluso umorismo che sintetizza la precarietà dell’esistenza, che a cavallo fra Ottocento e Novecento si scoprì avere tinte tragiche e angoscianti. Le sue vedute le sintetizza così: “La vita non è né brutta né bella, ma è originale” (dal capitolo settimo de La coscienza di Zeno). Un atteggiamento che si ritrova anche in certo cinema del Novecento. In Italia, al di là di alcune discrete trasposizioni delle sue opere, il cinema non ha mai frequentato le atmosfere sveviane, però Woody Allen è un suo figlio spurio: un capolavoro come Anna e le sue sorelle, ricalca in buona parte l’atmosfera drammatica di Una vita e Senilità, fra gelosie familiari, relazioni conflittuali, frustrazioni personali. Invece, Val Waxman e David Dobel, protagonisti rispettivamente di Hollywood Ending e Anything Else, sono, al pari di Zeno Cosini, individui affetti da stranezze e idiosincrasie, pur dotati di capacità di ragionamento e di osservazione, e di creatività. Due “nevrotici” ribelli ai meccanismi alienanti della società e al suo conformismo, contro i quali Italo Svevo metteva in guardia già dal finire dell’Ottocento. E quell’Alain, protagonista di Fuoco fatuo di Pierre Drieu La Rochelle (portato sullo schermo da Louis Malle), è un tragico gemello di Alfonso Nitti, anch’egli morto suicida per affermare una superiorità intellettuale che in realtà è mascheramento di debolezza.

‒ Niccolò Lucarelli

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati