Fare, nell’andare. Intervista a Irma Blank

L’artista tedesca ripercorre le tappe della sua carriera e il legame con l’Italia. Dagli esordi fino all’epoca attuale.

La figura di Irma Blank (Celle, Germania, 1934; vive a Milano) ha sempre suscitato un’ammirazione vicina al timore reverenziale per la sua appartata dedizione nel realizzare grandi cicli di opere dalla forte tensione introspettiva, animati da una silenziosa maestosità in cui la dimensione minuta dei segni non-scritturali offre aperture percettive su dimensioni spirituali risolutamente non-verbali (Gillo Dorfles, non a caso, parlò di una statura monastica dell’artista).

Dal punto di vista critico, l’opera di Irma Blank è stata solitamente ricondotta alla scrittura e poesia visiva: un altro modo d’intenderla potrebbe anche essere quello, per così dire musicale, di considerare in essa la costante ricerca di un ritmo, memori di una riflessione di Hölderlin secondo cui “quando il ritmo diventa l’unica e sola forma di espressione del pensiero, allora accade la poesia”.

Abbiamo incontrato Irma nel suo luminoso studio milanese, ripercorrendo insieme alcuni passaggi di riferimento della sua esperienza.

Ricorda gli inizi del suo rapporto con la scrittura, e poi con il disegno e la pittura?

Da bambina mi piaceva moltissimo scrivere, ed essendo andata a scuola in Germania negli Anni Quaranta, ho anche imparato la forma gotica delle lettere: da qualche parte ho ancora un quaderno con i miei esperimenti del tempo. Detto questo, termini come ‘scrittura’ ‘pittura’, ‘disegno’ francamente mi sembrano vecchi. Un artista crea senza pensare alla storia degli strumenti, lavora, sperimenta, fino a trovare un mezzo che gli corrisponda, anche se magari non appartiene alla tradizione artistica. Come diceva Beyus, cito a memoria, arte è tutto, e tutto può essere arte. La tecnica non è decisa a priori, deve piegarsi e adattarsi a quello che interessa l’artista. La creazione artistica sta nel fare. E tutto questo non s’insegna, ognuno deve trovare la propria strada.

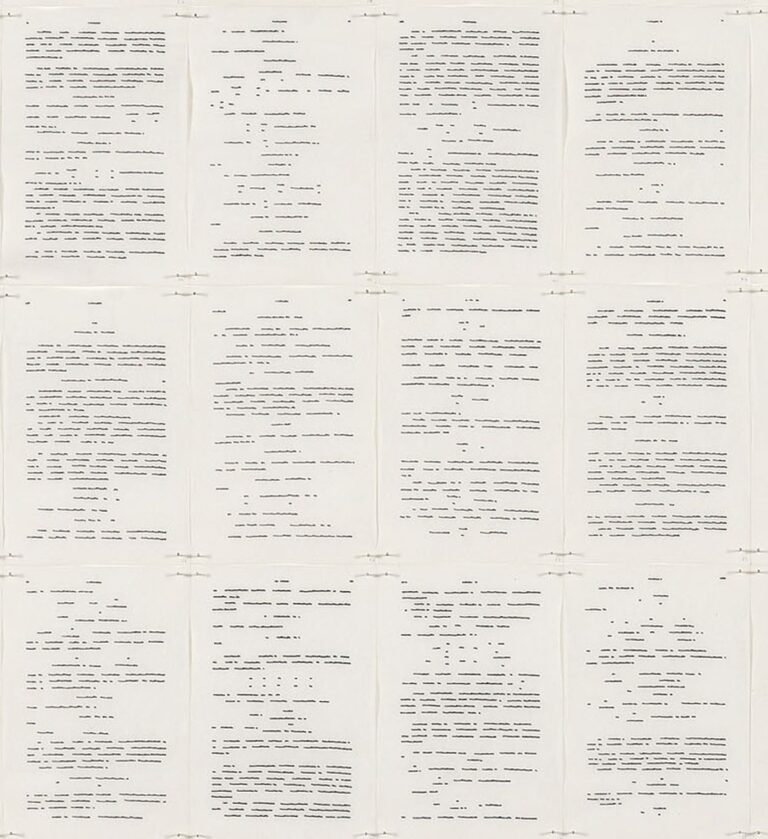

Irma Blank, Eigenschriften, 1969. Photo C. Favero

Dalla Germania, nei primi Anni Cinquanta, si è trasferita in Italia: come ha vissuto il passaggio, il nuovo ambiente che ha trovato, e quanto questo ha influito sulla sua arte?

Sono arrivata a Siracusa nel 1955: una tedesca in Sicilia, terra molto ospitale ma in cui la vita era affrontata in un modo fondamentalmente diverso da quello a cui ero abituata. Sono stati forse gli anni più belli che ho vissuto, ma dal punto di vista artistico non c’era alcuna possibilità di condivisione: per dare un esempio, ho insegnato a lungo in un istituto d’arte dove tutti gli altri professori erano ferventi sostenitori della figurazione. Così, per non perdermi, ho cercato di salvare le mie origini, a partire dalla lingua: il tedesco, in effetti, ha una capacità di composizione concettuale che l’italiano non offre, per questo quasi tutti i titoli dei miei lavori sono sempre stati in tedesco. Vede, la serie degli Eigenschriften è stato un processo di autoanalisi incentrato sulla ripetizione, un ritrovamento di sé che parte da una coercizione predeterminata, offrendo una liberazione proprio nell’esercizio. Anche il ciclo delle Trascrizioni è stato un mio tentativo di salvare le origini, in questo caso legate alla lettura, ai libri che più ho amato: d’altra parte, ogni mio ciclo si basa su un fare che veicola un pensare, il lavoro si chiarifica a livello concettuale nel corso del tempo e delle esperienze.

A proposito di esperienze, negli Anni Sessanta sono entrata in contatto con gli ambienti della poesia visiva, ma anche in quel contesto credo di essere sempre stata un’isolata. Ho avuto un buon rapporto con Ugo Carrega, un poeta e artista che stimavo, ma per il resto devo dire che percepivo già allora i limiti della poesia visiva, e non cercavo occasioni particolari di comunione con gli altri esponenti: siamo stati vicini nel tempo, tutto qui, poi è stata la critica a tracciare una continuità artistica che io personalmente non sentivo. Devo dire, in ogni caso, che devo molto ad alcuni critici, in primo luogo Mirella Bentivoglio, che si è molto operata per far conoscere il mio lavoro.

Poi, il trasferimento dalla Sicilia a Milano, nei primi Anni Settanta, è stato per me fondamentale: in questa città ho potuto respirare culturalmente, proseguire la mia ricerca stringendo nuove relazioni.

Ci sono stati artisti contemporanei a cui si è sentita più vicina?

Ho avuto una bella amicizia con Annelies Klophaus. E poi, soprattutto, ho sentito molto vicino a me Roman Opalka per la sua dedizione all’arte. Il lavoro di Roman si proiettava su tutta la sua vita, era un progetto di vita: pensi al suo lavoro sulla progressiva chiarificazione del bianco applicato sulla tela, purtroppo non ha avuto abbastanza tempo per giungere al bianco puro, ma quello che conta è il percorso.

Irma Blank, Gehen, second life, 2017. Photo C. Favero

A proposito di percorso, tutti i suoi lavori più recenti s’intitolano “Gehen”, andare: come mai questa espressione è tanto ricorrente?

Io penso che siamo dentro il nostro fare, attraverso il nostro corpo, nel tempo. Il tempo ci accompagna, ma anche noi facciamo lo stesso con lui e, mentre procediamo, ogni accadimento, compresi gli errori, si equilibra, fino a che la vita coincide con un percorso di segni, una via che va dall’inizio alla fine. Questo movimento è leggibile in ogni mio lavoro, ma di recente c’è stato un evento personale che mi ha segnato, una malattia che non mi consente più di camminare. Come sempre succede c’è prima una mancanza, una sofferenza, e da lì nasce il gesto creativo. Ora io vivo un rapporto molto diverso con quello che faccio: prima di questo blocco io sono sempre andata dall’interno verso l’esterno, pensavo sempre allo strumento mano per andare verso gli altri. Ora io penso al piede, alla terra, allo spazio da percorrere. Da un anno e mezzo chiamo tutti i miei nuovi lavori Gehen. Second Life: e vede, in questi lavori io mi muovo di nuovo, vivo l’andare.

‒ Luca Arnaudo

1 / 5

1 / 5

2 / 5

2 / 5

3 / 5

3 / 5

4 / 5

4 / 5

5 / 5

5 / 5

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati