Italia 90. Intervista a Liliana Moro

Milanese, classe 1961, Liliana Moro, nella triade di artisti selezionati da Milovan Farronato per il prossimo Padiglione Italia alla Biennale di Venezia, si racconta. All’interno della rubrica dedicata alle personalità emerse negli Anni Novanta.

Questa rubrica è dedicata agli Anni Novanta, partiamo da qui: come sono stati i tuoi Anni Novanta?

I miei Anni Novanta sono stati gli anni dell’inizio, anni felici potrei chiamarli, li ho raccontati tante volte. Non posso non raccontare questo inizio, che è l’apertura dello spazio espositivo di via Lazzaro Palazzi, insieme ad altri artisti, di cui una parte erano compagni di accademia. Ci siamo ritrovati per l’organizzazione della mostra Politica per del o riguardante il cittadino, nel 1988, che abbiamo organizzato a Novi Ligure. Da lì è nata l’idea di metterci insieme, di aprire uno spazio e scrivere una rivista. Io all’inizio non scrivevo perché ho da sempre un rapporto molto difficile con la scrittura, che poi mi piace molto, ma è proprio una forma di timidezza.

La mostra è stata quella che mi ha dato la spinta a proseguire. Questo è stato il momento di formazione più importante.

E poi?

Poi sono cominciate ad arrivare abbastanza presto le prime mostre in spazi ufficiali, come la mostra al museo Pecci, La scena emergente, e dopo mostre anche molto più impegnative come Documenta e, l’anno dopo, la Biennale di Venezia. Questi primi anni sono stati anni molto forti, accelerati.

Hai studiato con Fabro: è sempre rimasto un maestro per te oppure l’hai visto a un certo punto come un compagno di strada?

Compagno di strada no, forse anche per una forma di rispetto. Anche maestro faccio fatica, perché in generale la parola “maestro” spaventa sempre un po’. È stato un artista che è stato mio docente. Adesso anche io insegno e faccio così fatica a sentirmi docente perché dico sempre che io sono più che altro un’artista che ricopre anche questo ruolo.

Fabro è stato sicuramente molto importante. Quando sono arrivata all’accademia, era ancora un’accademia divisa in corsi, in settori molto precisi ‒ la pittura classica, la scultura… ‒ e il mio primo anno è stato in un corso classico (avevamo la modella…), ero con Saverio Terruso. È stato un anno disastroso, sono stata rimandata, e questo la dice lunga… Ho avuto una accesa discussione con il professore, un po’ forte da parte mia, però lui aveva fatto un atto che a me non era piaciuto. Non ho una grande mano, non sono una brava disegnatrice, però ho un mio modo, un mio stile. Quando è arrivato Luciano Fabro, è arrivata una ventata di energia, quasi di aria fresca.

Ma infatti io la parola maestro, per Luciano Fabro, non volevo usarla per indicare l’artista arrivato, quanto piuttosto proprio l’insegnante.

Sì, insegnante è la parola giusta. Un artista come Fabro poi è anche un teorico. Famose sono le sue lezioni. Ricordo molto bene che mi avevano aperto un mondo che per me era ancora più sconosciuto, perché io non ho fatto studi artistici, sono arrivata all’arte per una mia passione che si è costruita negli anni. Ho fatto altri studi, poi sono arrivata a fare l’esame di ammissione all’accademia: ero abbastanza ignorante su alcune cose o su determinati ragionamenti sull’arte.

Anche nel mio modo di essere “maestra”, per cui insegnante, oggi, cerco di spostare sempre i discorsi a un livello più alto. Fabro da subito ci ha parlato non come studenti ma come artisti. Questo nel bene e nel male, perché chiaramente ci ha messo subito a un livello superiore creandoci poi già tante domande, però sicuramente è stato un ottimo modo di porsi.

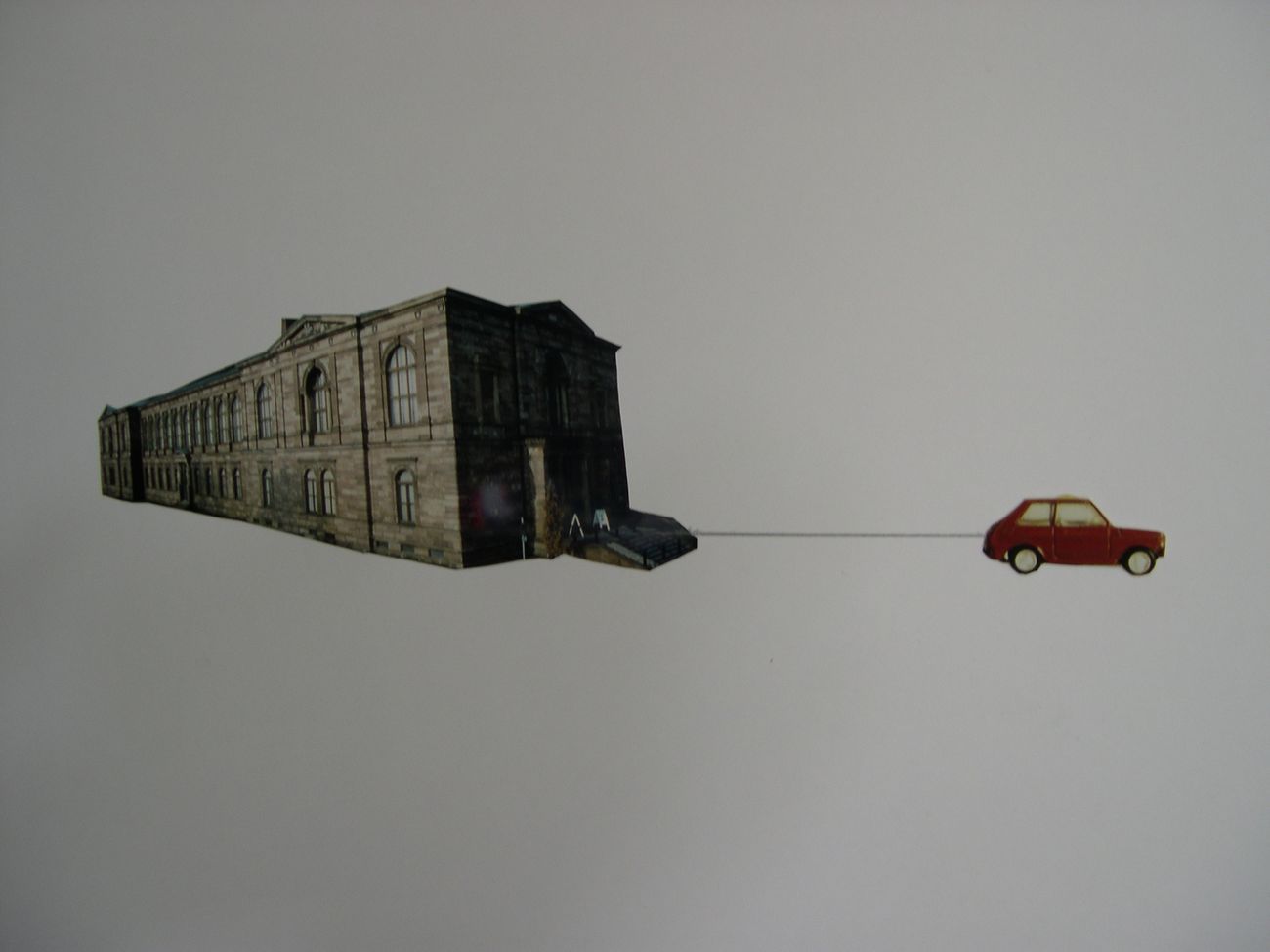

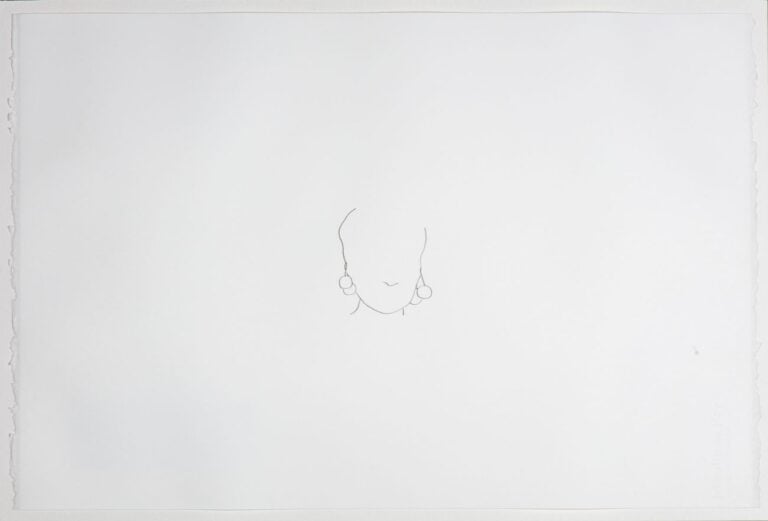

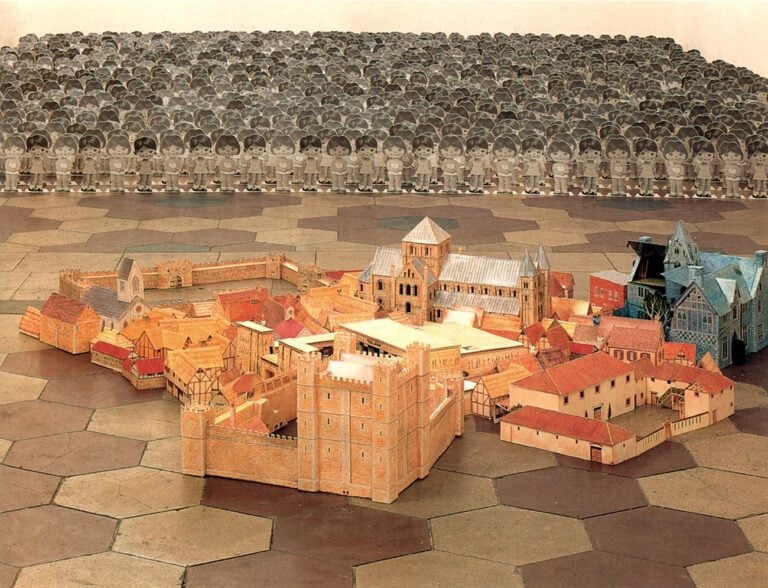

Liliana Moro, Progetto non realizzato per Documenta, 1992

Mi vuoi raccontare l’esperienza di Documenta e poi della Biennale di Venezia, dove ritornerai, l’anno prossimo nel Padiglione Italia?

Grande, grande esperienza Documenta, per quanto non posso dire di aver portato a casa dei grandi risultati. È stata faticosissima, anche per quella timidezza di cui parlavo prima. Neanche il giorno dell’inaugurazione mi sentivo di appartenervi, non so bene come spiegarlo, ma è stato come ricevere una sberla, un invito che non ti aspetti. Ci ho messo un po’ a capire che veramente Jan Hoet avesse invitato me. Poi nel 1992 era ancora la mostra più importante al mondo, e forse lo è ancora… All’inizio direi che è andato tutto bene. Gli ultimi sei mesi ho dovuto, purtroppo, cambiare lavoro e questo ha comportato uno stress pazzesco, perché avevo un lavoro bello e preciso che mi piaceva moltissimo e purtroppo non ho potuto realizzarlo.

Il lavoro che volevi realizzare lo avevi pensato per quella mostra?

Era pensato appositamente per la mostra, questo un po’ mi appartiene, cerco sempre di pensare lavori nuovi, poi una situazione come quella era evidentemente una situazione per lavorare proprio nel presente. Avevo questo progetto molto impegnativo, che si intitolava Tira molla, ed era un lavoro che coinvolgeva la Neue Galerie di Kassel, che veniva attraversata da un cavo d’acciaio per tutta la sua lunghezza, ancorandosi all’ultimo muro di fondo del museo. Un cavo tirato fino all’esterno che si sarebbe attaccato alla mia macchina. Allora avevo una Fiat 126, color amaranto. L’idea era di fare questo viaggio partendo da Milano con la 126, impiegandoci due o tre giorni. La macchina sarebbe poi stata messa davanti alla Neue Galerie, attaccata a questo cavo con il motore acceso. L’idea era anche di cambiare il motore, di mettere qualcosa di elettrico, che non inquinasse e che doveva funzionare per tre mesi. Quindi progetto, ingegneri… e purtroppo alla fine, mancavano sei mesi, sono sorti dei problemi e ho dovuto cambiare lavoro.

I problemi erano legati alla sicurezza?

Vari problemi, diciamo. Sono stati un po’ la paura della direttrice, forse un po’ questo lavoro rompeva le scatole ad altri… Una cosa che ho imparato bene a Kassel sono le gerarchie, partendo anche dall’attesa dell’imbianchino. Cose che impari. Anche un altro lavoro che stavo installando al Fridericianum mi è stato bloccato. In quel caso dai pompieri per problemi di sicurezza. È stato molto faticoso dover ripensare tutto in maniera molto veloce, tenendo conto che c’era anche un’emozione molto forte per l’essere in questa mostra. Non avevo una galleria perché avevo lo spazio di Lazzaro Palazzi, non avevo quindi qualcuno che potesse un po’ darmi forza, supportarmi. È stata una bellissima esperienza perché ho conosciuto molti artisti, a partire da quelli che avevo studiato o che stimavo. Matthew Barney era al suo momento di lancio.

Se tornassi indietro rifaresti tutto?

Assolutamente, sperando di poter fare il lavoro che avevo in mente.

Quindi poi non l’hai mai realizzato?

No, purtroppo no, ammetto che è un lavoro un po’ complicato forse. Alla fine non l’ho mai ripresentato.

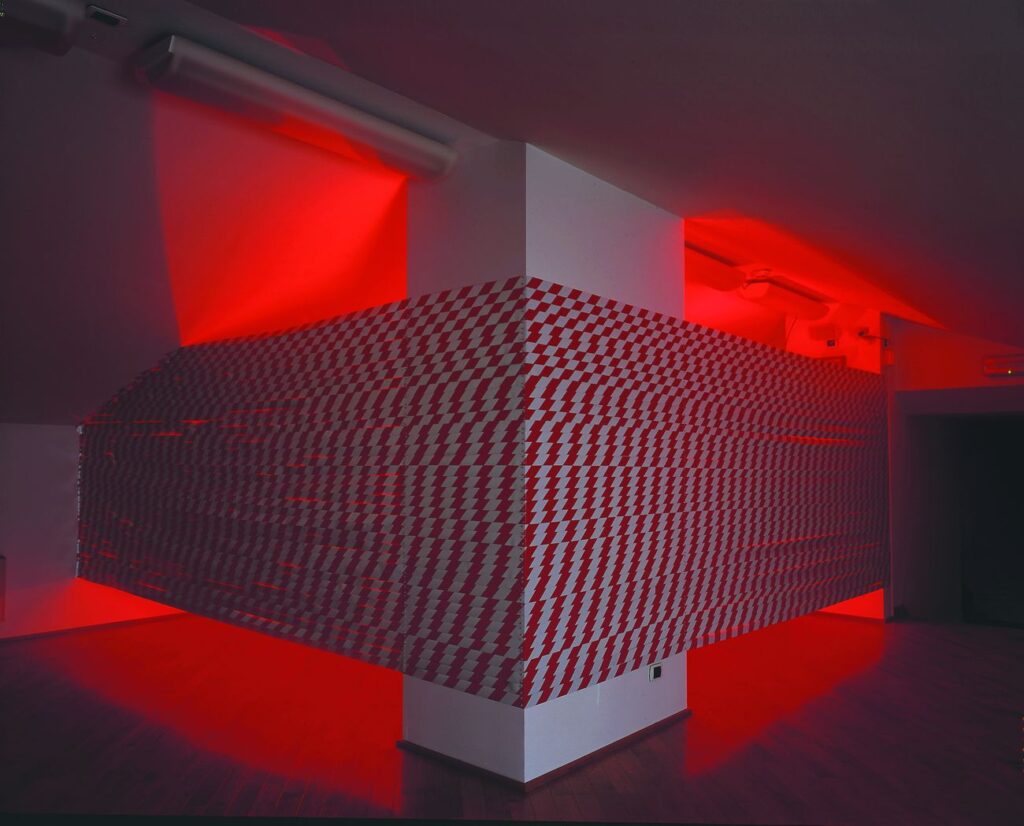

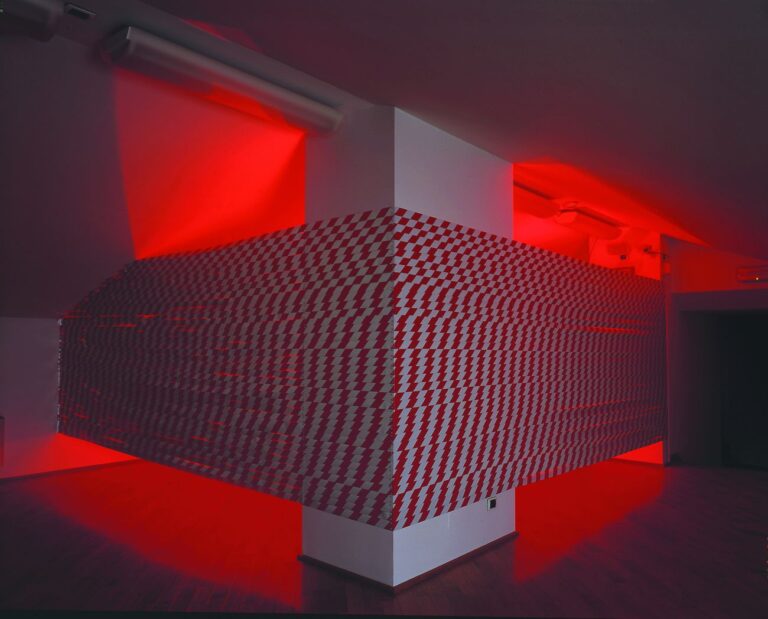

Liliana Moro, Abbassamento, 1992

Subito dopo Documenta vai alla Biennale di Venezia…

Sì, ad Aperto 93, curato da Achille Bonito Oliva. In quell’occasione però non lavoro da sola, ma insieme a Bernhard Rudiger, e realizziamo all’Arsenale un lavoro a quattro mani.

Aperto 93 era curato anche da Helena Kontova.

Sì, c’era la Kontova, io ero tra quegli artisti che curava Helena. C’erano molti curatori…

Aperto 93 è rimasta un po’ una mostra che ha dato il via a tante altre mostre, un solo curatore invitava altri curatori…

Io la ricordo come una mostra veramente molto bella, molto ricca, c’erano tantissimi artisti e devo dire tantissimi della mia generazione, perché eravamo chiaramente quelli più giovani. C’era Damien Hirst, a cui si ruppe anche una teca con la pecora, non abbiamo più potuto entrare per tre giorni dall’odore terribile che c’era. Come dicevo c’erano Matthew Barney, Pippilotti Rist, tutta una serie di artisti che poi conoscevi, come succede quando monti le mostre, la sera, all’aperitivo. C’era una grandissima energia, la ricordo veramente come una mostra con tante opere. C’era anche Grazia Toderi che avevo vicino, e quella è stata una mostra importante per lei.

In quegli anni, a parte gli artisti di via Lazzaro Palazzi, chi frequentavi, chi vedevi?

Mah, per quello che riguarda Milano, frequentavo Stefano Arienti, Martegani, ci si vedeva molto devo dire, molto più di adesso, un po’ perché secondo me erano diverse le inaugurazioni, c’erano molte più inaugurazioni, ci si andava tutti, era un momento per l’incontro. Spesso, a seconda delle mostre, le persone arrivavano da Firenze, da Roma, e diventava un momento molto importante. Tra gli altri artisti, Grazia Toderi, poi Mario Airò… Con gli artisti dello spazio ci si vedeva comunque anche quando lo spazio poi ha chiuso. Questo magari succede tutt’ora, però eravamo piuttosto festaioli e organizzavamo cene. Io stessa, nella mia casa di via Breda, ho organizzato moltissime feste, anche se la casa era minuscola, ma riuscivo a farci stare anche venti persone, per cui ci vedevamo molto. Avevamo anche un bar dove andavamo in Porta Venezia, dove ci si incontrava e si discuteva.

Chi è un artista, non per forza della tua generazione, che ti piace particolarmente, che segui, o con il quale ti sarebbe piaciuto poter lavorare e non è successo?

Mah, non ho un artista di riferimento, ne ho diversi, ecco. Degli artisti della mia generazione ce ne erano alcuni che sicuramente guardavo con un occhio più attento. E di altre generazioni, un’artista che amo molto è Isa Genzken, è una di quelle artiste che se c’è una sua mostra prendo e vado a vederla! Poi Bruce Nauman, diciamo che il mio sguardo va un po’ agli artisti di quella generazione. Thomas Schütte è un artista che mi piace molto. Tra gli artisti della mia generazione non italiani Pierre Huyghe, che trovo molto interessante.

Se tu dovessi descriverti come artista e dovessi descrivere il tuo lavoro in breve e a delle persone che magari non hanno avuto la possibilità di vederlo in tutta la sua complessità – spazi dal suono alle installazioni al disegno ‒, come lo descriveresti?

Non è mai molto facile. Sicuramente ho sempre pensato di avere un’estrema libertà nel lavoro, e credo che un artista lo debba essere, che il lavoro debba avere questa possibilità di uscire in maniera pura.

La cosa più affascinante è proprio il percorso, la presentazione è ormai la fine del lavoro. Il percorso è quello che arricchisce e definisce la diversità tra gli artisti. Sicuramente mi ritengo un artista piuttosto libero a livello di approccio, nella scelta non tanto del concetto su cui lavorare, quanto nei materiali da utilizzare, che possono dare forma al pensiero. Sono anche molto curiosa, mi piace sperimentare materiali molto diversi tra loro, ho provato il bronzo che per ora è rimasta un’esperienza unica.

All’inizio del mio lavoro era importante l’utilizzo dell’oggetto, magari comprato o che mi apparteneva. Il suono è invece una materia che fa parte di me da sempre, dal primissimo lavoro. Sono un artista che ha indubbiamente una linea interna, un pensiero guida, ma poi mi faccio attirare, tirare, da tanti stimoli.

Nel mio essere artista mi metto molto in gioco, credo che anche il rischiare, mettere in campo qualcosa di cui non sei sicurissimo, sia un modo di mostrare sempre un’energia e un approccio che non “si siedono”.

Questa è la tua idea di libertà, dunque?

La libertà: cercare sempre di seguire una linea e perseguirla, con diversi materiali.

Poi a volte penso di partire un po’ da zero, chiaramente ho la mia esperienza di trent’anni, ma poi posso veramente ribaltare il tavolo ogni volta.

È un mio atteggiamento, per me è importante, lo è sempre stato. Mi piace sempre pensare lavori nuovi, è difficile che io proponga un lavoro una seconda volta. Se sono in uno spazio nuovo, tendo sempre a volermi mettere in gioco.

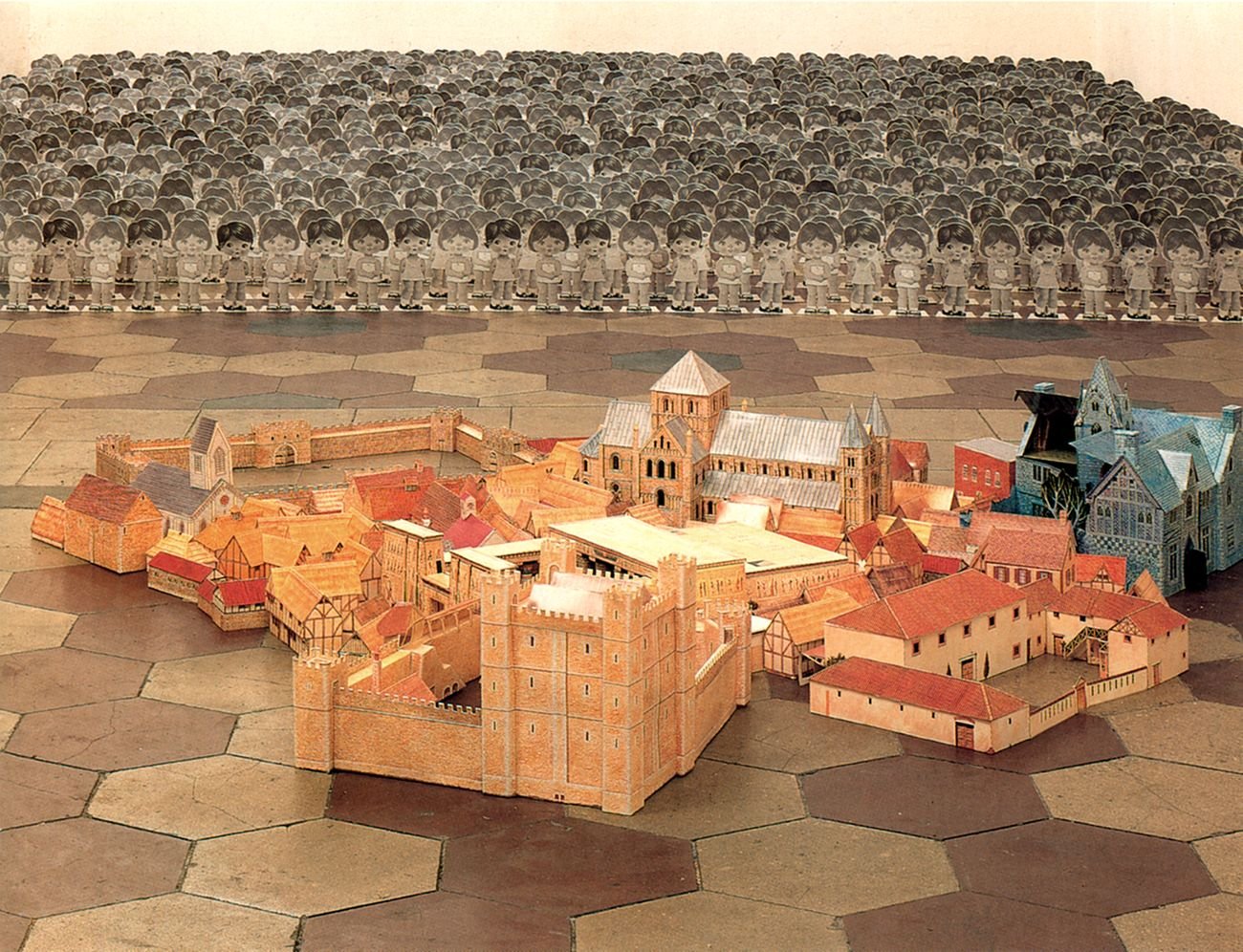

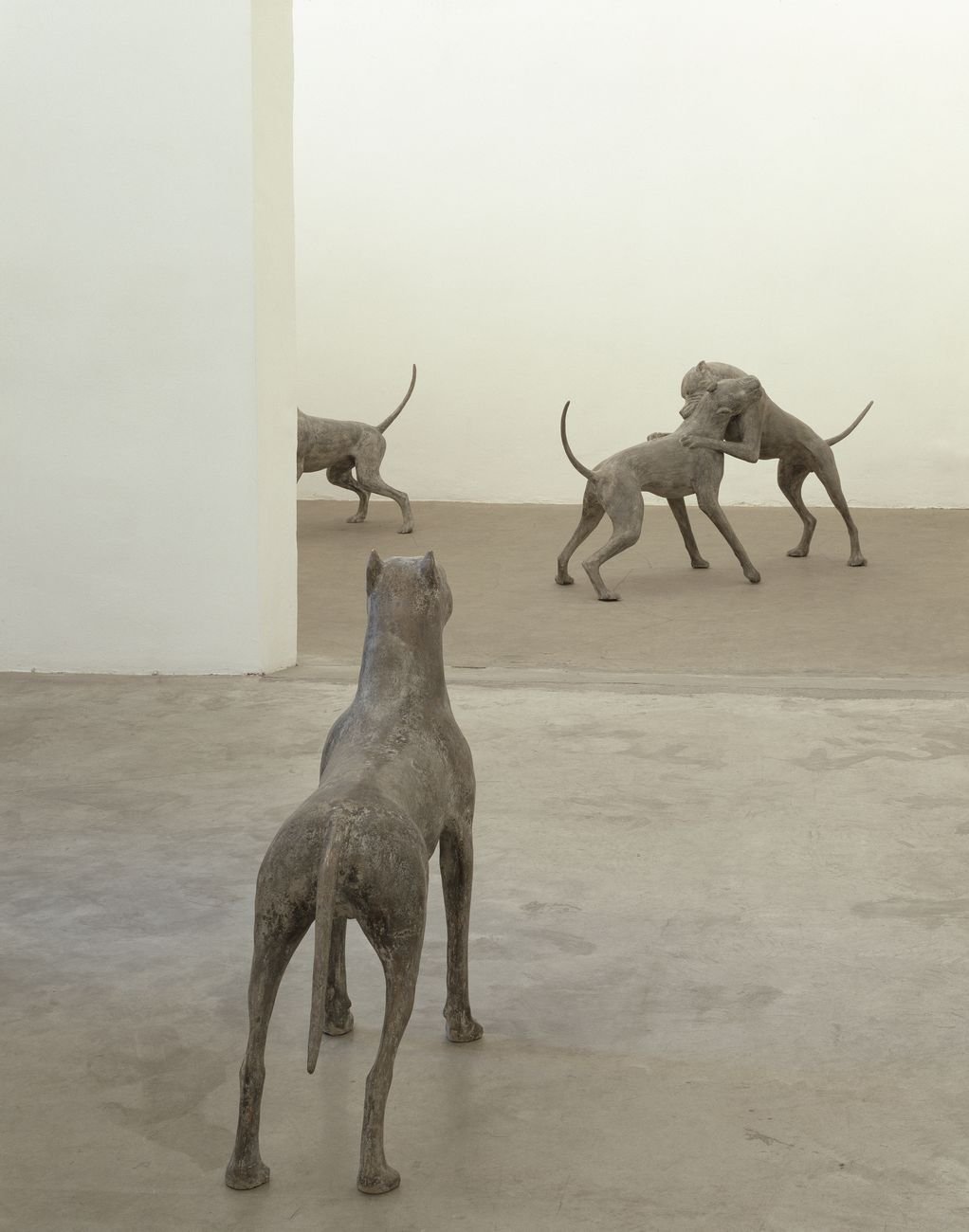

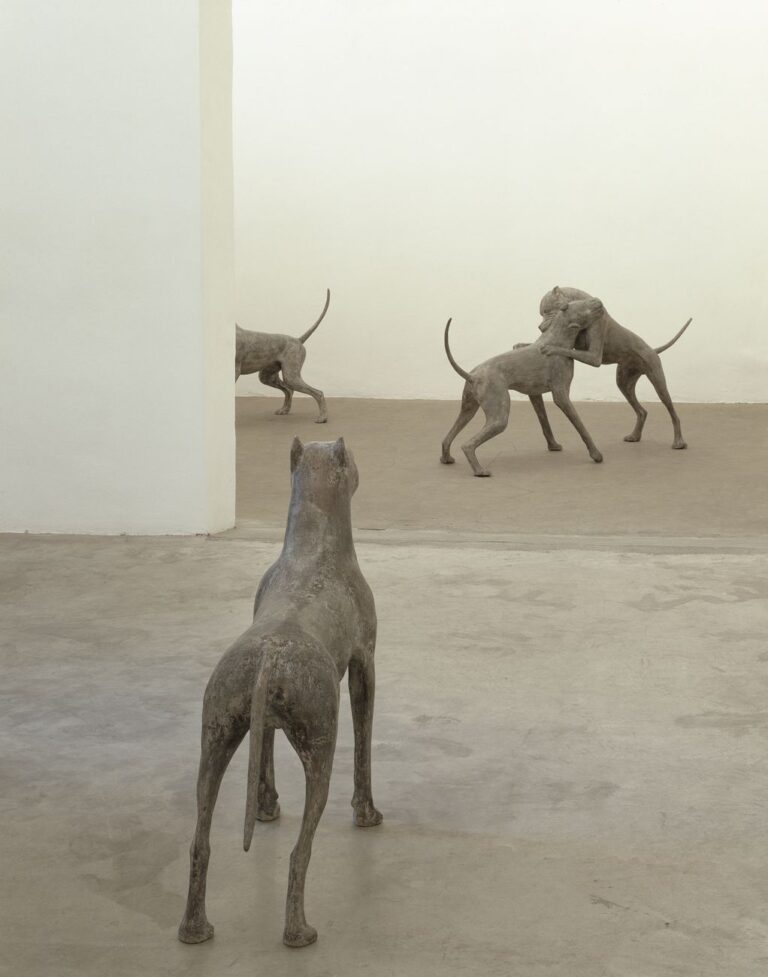

Liliana Moro, Underdog, 2005

Hai sempre vissuto a Milano, per scelta?

Sì, un po’ ci sono nata, un po’ mi è sempre piaciuta. C’è stato un momento, moltissimi anni fa, in cui ci fu la possibilità di lasciare la città, ma alla fine non l’ho fatto. Sono molto legata a Milano.

La tua galleria a Milano era Emi Fontana. Ci vuoi raccontare come vi siete incontrate, quello che è successo? Quando poi lei ha chiuso, questo passaggio nella tua vita ha cambiato delle cose? Io penso di sì, perché la galleria di Emi, nel momento in cui ha chiuso, ha comportato un cambiamento per la città di Milano ma anche per il sistema dell’arte.

Eh sì, qualcosa è cambiato, penso che Emi sia stata veggente in questo. È stato un momento in cui le cose cambiavano, già nei primi anni Duemila, è cambiata proprio l’aria, l’atteggiamento.

Il tuo lavoro l’ho visto per la prima volta proprio da Emi Fontana…

Penso che lei abbia capito, al di là delle questioni personali che l’hanno portata a Los Angeles, tutto quello che è successo. Credo che a Emi abbia cominciato a piacere molto poco questo mondo dell’arte, la divertiva meno, perché lei è sempre stata ed è, come gallerista, una persona molto libera. Lasciava molto liberi gli artisti. Se ricordi, lei non aveva una galleria con tantissimi artisti, aveva una galleria con un buon numero di artisti, italiani e stranieri, con i quali però aveva un rapporto molto stretto, molto particolare. Erano artisti che lei stimava tutti, uno per uno, non è che un artista andava bene perché portava più economie. Per esempio, quando ha fatto la prima mostra di Olafur Eliasson, ha venduto giusto qualcosa al nostro mitico Paolo Consolandi. Emi è una gallerista che ha sempre avuto un grande occhio, pensa a Monica Bonvicini, che è un’artista italiana, ma essendo andata giovanissima a Berlino, si è formata là, a livello artistico, e in Italia non la conoscevano. Ed Emi la portò a Milano. O pensa alla mostra che fece di apertura, curata da Francesca Pasini, Peccato di novità: tutte artiste, tutte donne, curata da una donna, in una galleria di una donna. Anche lì c’erano artiste giovanissime e quello è stato il mio incontro con Emi.

Milano in quegli anni era un punto di riferimento.

In quegli anni Milano era un centro molto attivo, nascevano molti spazi: oltre al nostro, nel 1990 nasce anche Viafarini, aperto da Patrizia Brusarosco, c’era Flash Art, in città le mostre le trovavi alla Rotonda della Besana, al PAC, negli appartamenti, nei negozi sfitti. Come dicevamo prima, gli artisti erano sempre molto in ballo, dalla metà degli Anni Ottanta Milano ha cominciato a crescere. E non è un caso che lo spazio di Lazzaro Palazzi nasca in un momento di terreno molto fertile e di attenzione all’arte. Ricordo i tanti artisti che venivano a vivere a Milano, mi vengono in mente i Vedovamazzei, appena arrivati a Milano. Ci siamo conosciuti subito tramite Grazia Toderi. Era difficile un isolamento in quegli anni, a meno che lo decidessi tu.

Nella precedente intervista di questa rubrica si dice che gli artisti di Milano fossero razzisti con quelli di Roma, o almeno che gli artisti che vivevano a Roma percepivano questa cosa.

Qui si apre una questione, nel senso che la stessa cosa te la dicevano gli artisti toscani, che noi milanesi eravamo arroganti. Allo spazio Lazzaro Palazzi eravamo poco amati da una serie di artisti toscani. Tutto nacque anche dalla mostra Una scena emergente, che curò Elio Grazioli insieme ad Amnon Barzel, perché si diceva che c’erano troppi milanesi.

Roma ha rappresentato tantissimo negli Anni Sessanta, se io penso a Kounellis, a Sargentini, tutta la scuola romana, tutta la pittura. Quando pensi a Roma pensi a quello che era la sua forza, in quegli anni. Negli Anni Ottanta poi cresce un’altra città.

Roma ha subito anche di più, negli Anni Ottanta, il fenomeno della Transavanguardia in confronto a Milano.

Intanto però Milano e Torino, anche per una questione di economie forti, si sono aperte all’arte. La “Milano da bere” nasce negli Anni Ottanta, per cui in quel momento il fatto che Milano comincia a diventare la vetrina della moda e del design comporta un’apertura anche internazionale rispetto ad altre città. E poi Milano, rispetto alle altre città italiane, ha questa capacità di essere molto in ascolto verso ciò che è internazionale, è piuttosto veloce quando la coglie. Paragonata ad altre città, riesce a cambiare pelle in maniera abbastanza veloce.

Lo vediamo anche in questi anni, in confronto ad altre città che sono più lente, ma questa è sempre stata la sua natura.

Poi secondo me c’è anche il fatto che Milano non ha mai avuto il problema della storia, cioè Milano va avanti e la storia la accompagna.

È vero anche questo, certo.

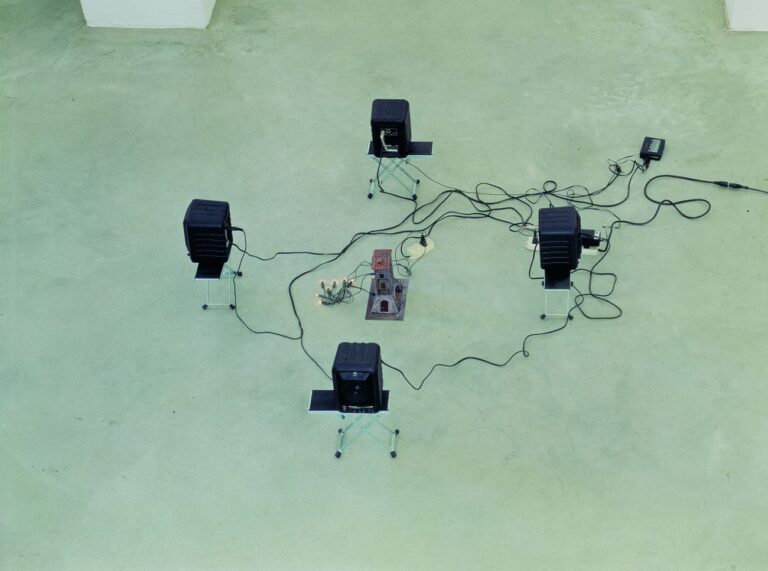

Liliana Moro, Capovolto, 2015

Come si è sviluppato il rapporto con Milovan Farronato, curatore nel 2019 del Padiglione Italia, di cui tu sarai una dei tre protagonisti?

Il rapporto con Milovan è un rapporto di tanti anni. L’ho conosciuto che era appena arrivato a Milano, venne in galleria da Emi. Milovan viene a un’inaugurazione e piano piano si fa frequentatore e ci conosciamo, lui mi chiede uno studio visit. Abbiamo condiviso subito dei punti rispetto all’arte, delle modalità che ci accomunano, forse anche della vita in qualche maniera. Il nostro è un rapporto di simpatia, di ironia, perché siamo tutti e due piuttosto ironici e autoironici. Ci conosciamo da molti anni con grande stima e mi sta dando un grande riconoscimento, che mi fa molto piacere.

Non si può dire niente della Biennale perché al momento volete mantenere il segreto, però sappiamo che nessuno di voi avrà uno spazio dedicato soltanto a sé, ma condividerete l’intero spazio. Lo utilizzerete quindi tutto?

Sì, tutto. Milovan ci ha proposto questo allestimento del padiglione, chiaramente l’allestimento è il concetto. Non c’è un tema vero e proprio, possiamo dire che ci sono delle parole chiave…

E quali sono queste parole chiave?

Eh, le leggerete. Gli altri Paesi già dicono un sacco di cose, però secondo me non è sbagliata questa segretezza. Da marzo verrà data qualche anticipazione in più.

Siamo tre artisti veramente molto diversi, pur, secondo me, con dei punti in comune.

Penso che quella del Padiglione Italia sia sempre la mostra più complicata, perché è sempre la più soggetta a critiche.

Eh, essendo sempre stato pubblico, sono sempre stata abbastanza dura con il Padiglione Italia.

Poi ci sono stati dei padiglioni in passato che proprio non è che ci abbiano fatto impazzire…

L’ultimo, però, a me è molto piaciuto. È stata anche buona la scelta. Anche Milovan è stato attento a questo aspetto, scegliendo di lavorare solo con tre artisti.

Però nel vostro caso voi state lavorando a stretto contatto con Milovan, anche perché uno degli artisti, Chiara Fumai, non c’è più. In questo caso Milovan non la sostituisce, ma la accompagna.

Sì, la accompagna, perché sostituirla non potrà mai. Non si può sostituire un artista.

Poi soprattutto il lavoro di Chiara è complicato senza di lei. In questo caso voi state lavorando con il curatore.

Sì, vuoi dire che ci troviamo a essere ancora più vicini?

Secondo me sì. Il fatto che lui decida di mettere il lavoro di un’artista scomparsa, un lavoro che però non è mai stato visto, non significa semplicemente installarlo. Penso che Milovan, in qualche modo, essendo stato anche molto amico di Chiara, anziché stare al di sopra, sia con voi. L’ha anche detto in un certo senso: “I tre artisti fanno parte del mio percorso di vita”.

Ma questo è il modo di Milovan, lui con gli artisti ci lavora, è proprio un bisogno il suo, non ha mai avuto nei confronti degli artisti atteggiamenti freddi, infatti con tutti gli artisti con cui ha lavorato, chi più chi meno, ha sempre dei rapporti molto forti.

Non è un caso che spesso finisci a litigare con lui, poi si fa pace. Io sono un po’ preoccupata perché ancora non ho litigato con Milovan. Io ed Enrico David ci siamo detti: “Siamo solo noi due a sopportarlo”, ma abbiamo uno spirito forte, Chiara comunque ci darà una mano.

Lui è così, lavora molto con gli artisti, poi è molto preciso, e anche questa è una cosa che mi piace, ha fatto delle scelte precise, mi ha chiesto delle cose precise. Io ho contestato solo una cosa. Sarà un progetto in cui voi poi vedrete quanto è fondamentale lavorare insieme, perché in questo caso non c’è un artista che è meglio o peggio dell’altro.

Questa cosa l’abbiamo azzerata, un po’ forse non è nella mia natura, non ho mai detto “Io sono il meglio”. Sono tra le meglio, questo sicuramente.

Chiara ha lasciato a Milovan questo lavoro che verrà realizzato come avevano pensato per un’altra esposizione, che non era la Biennale.

Una scelta importante.

Penso che Milovan ci abbia pensato molto bene prima di fare il nome di Chiara, al di là della stima, proprio per capire come poterla presentare, nel momento in cui l’artista non c’è più. Non voleva fare la retrospettiva, fare l’omaggio a Chiara Fumai, perché secondo me non era questa l’occasione. È un lavoro che è scritto nei loro dialoghi, ci sono delle lettere, ci sono dei disegni, ci sono dei progetti, dei segni, dei testi, che avevano messo insieme loro due.

Credimi, c’è molto di Chiara in questo lavoro. Milovan lo realizza, ma era in fase molto avanzata: quello che lui decide è come presentarlo, quello che voi vedrete è stato tutto pensato.

Liliana Moro, Underflow, 2018

Ci hai raccontato il tuo modo di lavorare con Milovan. Hai lavorato con molti curatori e critici, pensi esista una problematica nella comunicazione tra l’artista e il critico?

Si parla sempre del problema italiano che non c’è sistema, che gli artisti italiani fanno fatica. L’altro giorno parlavo con dei tuoi colleghi che mi dicevano che chiaramente le gallerie sono costrette a chiudere perché se vogliono portare gli artisti italiani all’estero, alle fiere, spesso costano meno. Se tu pensi che la Transavanguardia è diventata famosa prima all’estero e poi in Italia, nonostante fosse fatta da cinque giovani artisti italiani e un critico italiano, e nessuno viveva all’estero, tutti vivevano in Italia. Invece sulla vostra generazione, per lo meno quello che ho registrato io, c’è stato un periodo con un grande exploit, siete stati molto seguiti, c’erano le gallerie, a livello internazionale c’era molta attenzione. Poi all’improvviso è sparito tutto, si è chiuso un sipario.

Sì, è stato quasi fisico quel momento.

Sono i critici che hanno contribuito a questa chiusura del sipario?

Mah, secondo me i motivi sono diversi, non c’è una colpa, c’è stato comunque un giro di boa, tra il finire del Novecento e l’inizio del Duemila. Io ho avuto la sensazione che fossero sparite delle cose, a volte penso che non c’era ancora la presenza così massiccia del sistema.

In Italia non c’è stato questo approfondimento da parte della critica degli artisti compagni di strada, parlo di critici della stessa generazione degli artisti. E il Paese non ha saputo costruire un terreno pubblico. Le gallerie hanno fatto un grandissimo lavoro, sono state le uniche che ci hanno sostenuto. Di musei ti posso citare il Pecci, ma è durato due anni, quando c’era Amnon Barzel, perché da noi le cose funzionano un anno o due e poi spariscono, cambiano. Purtroppo questo Paese è invecchiato, è invecchiato veramente, siamo sempre più vecchi e conservatori, lo stiamo vedendo in questo momento.

Le gallerie dicevamo, tu nei hai due che seguono il tuo lavoro.

Sì, una è quella di Francesco Pantaleone, l’altra De’ Foscherari, che già da un paio d’anni ha deciso di presentare artisti che hanno iniziato a lavorare negli Anni Novanta, come Vedovamazzei, Eva Marisaldi, Luca Vitone e me. Magari anche noi ci siamo chiusi, è successo qualcosa anche in noi. Ecco, per riprendere quanto dicevo prima, mi è mancata un po’ quella parte che scrive nero su bianco, forse quello un po’ ci avrebbe aiutato a dare una linea. Ed è anche questo il motivo per cui, quando sono arrivate delle proposte di mettere insieme qualcosa sugli Anni Novanta, le abbiamo bocciate tutte.

‒ Arianna Rosica

Italia 90 #1 ‒ Marcello Maloberti

Italia 90 #2 ‒ Paolo Canevari

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati