Intervista con il grafico. Parola a Leonardo Sonnoli

Secondo appuntamento con il focus dedicato ai grandi protagonisti della grafica italiana. Stavolta la parola va a Leonardo Sonnoli.

Leonardo Sonnoli (Trieste, 1962) è un graphic designer e ha fondato lo Studio Leonardo Sonnoli nel 2017 dopo la sua uscita dallo Studio Tassinari/Vetta, di cui è stato partner dal 2002 (inizialmente e fino alla scomparsa di Pierpaolo Vetta firmandosi come CODEsign). Tra i suoi progetti: la grafica ambientale per le aree di accoglienza del Castello di Versailles, l’identità visiva della 50. Biennale d’Arte di Venezia, la comunicazione delle attività culturali di Palazzo Grassi e la comunicazione della mostra Stanze alla Triennale di Milano. Inoltre ha collaborato e collabora con Palazzo Grassi-François Pinault Collection, il Centre Pompidou, il Mart di Rovereto, la Triennale di Milano, il Salone del Mobile, GQ Magazine, The New York Times, Artissima, Zanotta, lo Studio Giulio Iacchetti, Dnd, Electa, il Parco Archeologico del Colosseo. Nel 2004 Phaidon Press, nel suo volume Area, l’ha inserito, unico italiano, nell’elenco dei cento più importanti e innovativi graphic designer del panorama mondiale. Nel 2011 e nel 2018 ha ottenuto il Compasso d’Oro (oltre a due Menzioni speciali negli anni 2001 e 2014). Ha insegnato alla RISD – Rhode Island School of Design (USA) e all’Università IUAV di Venezia; attualmente è docente all’ISIA di Urbino.

Il tuo percorso di grafico è esemplare per aver individuato delle soluzioni inedite legate alla spazializzazione dei caratteri tipografici in un mondo in cui lo spazio diveniva sempre più immateriale e globale. Osservando i tuoi lavori per Palazzo Grassi, per Artissima o per le mostre al Colosseo a Roma, però, non si tratta solo di un dialogo progettuale tra spazio bidimensionale e tridimensionale.

Per il Colosseo ho seguito la progettazione grafica e la comunicazione dal 2007 al 2011. In quelle mostre sono arrivato a pensare alla grafica non solo come qualcosa che riguardasse la superficie bidimensionale della comunicazione, ma il dialogo tra il percorso espositivo e i contenuti, chiamando in causa le tre dimensioni, con l’idea che la mostra fosse un libro che si spiegava nello spazio. Ma anche la “copertina” si espandeva: la mostra su Nerone aveva delle lettere enormi che avevo fatto posizionare fuori dal Colosseo, riattivando l’attenzione sul quel monumento. Nella mostra su Vespasiano, il pavimento all’ingresso aveva una lastra in ferro con le lettere ritagliate di ottone.

Come nasce questo interesse per la tridimensionalità delle lettere?

Inizia attorno al 2003, da quando ho iniziato a insegnare presso lo IUAV a Venezia. Ho basato il mio corso sulla tipografia dello spazio e nello spazio pubblico. Era una cosa che mi affascinava molto. Eric Gill – uno dei grandissimi disegnatori di lettere del Novecento ma anche bravissimo scultore – affermava: “Le lettere sono cose”. Solitamente siamo abituati a vedere le lettere solo bidimensionali, invece possono avere una proiezione nello spazio che non conosciamo e che possiamo inventare a nostro piacimento. Cosa succede dietro una lettera? Questi interrogativi sono fondamentali, secondo me. Negli anni successivi mi ha affascinato più lo scoprire cosa c’era dietro una lettera in modo digitale e quindi anche una quarta dimensione.

Grafica di mostra e catalogo di Je suis l’autre, Terme di Diocleziano, Roma 2019

Oggi come si manifesta la tua riflessione sull’oggetto grafico in dialogo tra essere superficie e presenza che vive nello spazio fisico?

Lavorare nel territorio che sta fra architettura e grafica è sempre visto come un ambito difficile per via delle collaborazioni e dello sconfinamento di competenze. Quando la grafica diventa spaziale, propone dei problemi di gestione differenti da quando è solo bidimensionale. Nel momento in cui si inizia a lavorare sulla terza dimensione, il testo e le immagini diventano anche delle presenze fisiche. Non si tratta più di solo inchiostro sulla carta, c’è un elemento in più a dare significato ai contenuti dei testi. Ad esempio, la scelta di realizzare dei puntini di sospensione in metallo o in cemento modifica l’esperienza della fruizione di quelle informazioni. Queste scelte tridimensionali devono però essere sempre legate a un progetto grafico specifico, il quale nasce rispetto ai contenuti da veicolare. Queste sono le riflessioni, ad esempio, che abbiamo affrontato insieme all’architetto Gianni Flindeu per la mostra Je suis l’autre sulla scultura primitivista a cura di Mariagrazia Messina e Francesco Paolo Campione, prodotta da Electa, svolta alle Terme di Diocleziano tra settembre 2018 e gennaio 2019.

Da dove hai iniziato con la progettazione grafica di quella mostra?

Nel caso della mostra sul Primitivismo, si è scelto di mettere in evidenza l’aspetto tattile veicolato dai differenti materiali adottati. Le nuove tecnologie che riescono a stampare su qualsiasi materiale ci hanno permesso una larga possibilità di scelta tra cui realizzare delle lettere intagliate in ferro o in cemento e delle stampe realizzate direttamente su metallo e legno. Però questo aspetto è arrivato solo successivamente. Infatti, per l’identità della comunicazione della mostra sono partito dalla carta, perché le prime cose che dovevano essere create erano il catalogo e gli inviti. Di conseguenza ho individuato delle forme e dei caratteri che traducessero prima di tutto il tema, o meglio il periodo storico in cui è emersa la riflessione sul Primitivismo. Per questo ho impostato il catalogo come se fosse un catalogo a cavallo tra fine Ottocento e inizio Novecento. Il riferimento diretto e dichiarato è al bellissimo manifesto di fine Anni Venti di Max Bill sulla “Negerkunst” Quel manifesto era assolutamente innovativo, se paragonato al tipo di grafica che veniva fatta per le mostre di quel tempo.

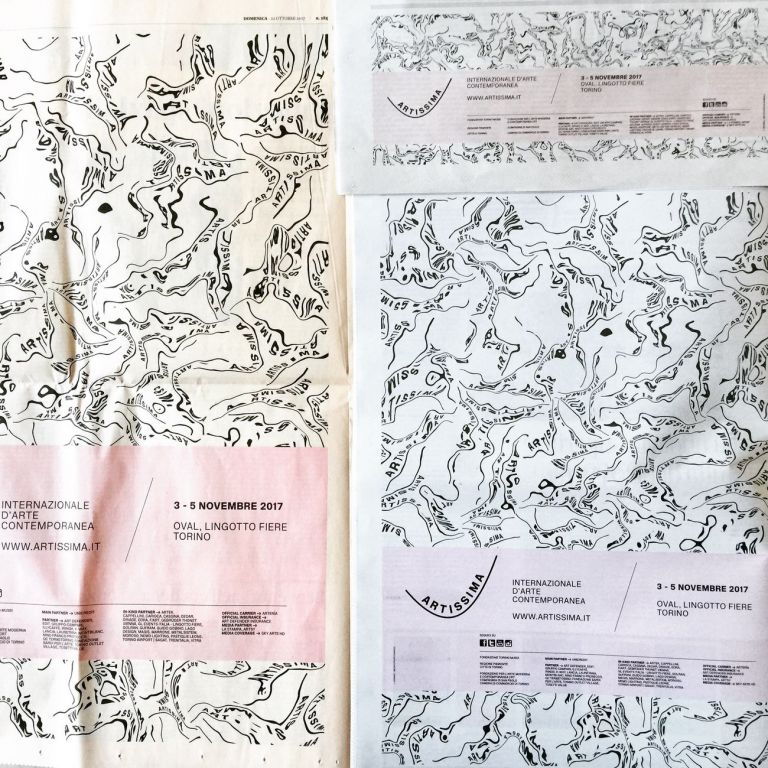

Il tuo interesse per il lettering ti ha portato a creare una delle campagne più innovative per Artissima, agendo sulla destrutturazione del testo/logo di anno in anno, dal 2010 al 2017.

Il lavoro per Artissima ha una genesi e uno sviluppo particolari. Quando ci hanno contattato, sapevamo di dover fare un’entità per un evento temporaneo. Questo è già diverso da un’entità visiva per un’istituzione permanente. Sapevamo anche che avremmo lavorato per almeno tre anni. Quindi si trattava di creare dei capitoli autonomi, però in correlazione narrativa tra di loro. Per il primo anno – insieme a Irene Bacchi – abbiamo deciso di disegnare un’entità più tradizionale, cioè disegnando un logotipo e scegliendo il colore rosa. In realtà erano cinque logotipi diversi che si muovevano nello spazio e presentavano una scritta che andava in direzioni diverse, come accade per le tendenze dell’arte contemporanea. Infatti, nell’arte contemporanea ci sono tante “voci” diverse nello stesso periodo, per cui il percorso non è lineare ma ha delle curve, degli angoli bruschi. Queste sono le direzioni che seguiva ogni logotipo. Invece il colore rosa iniziale, del primo anno, è stato scelto perché era praticamente assente nella comunicazione dell’arte contemporanea, e da colore cliché femminile lo abbiamo trasformato in un colore segnaletico molto forte. Abbiamo cercato una strada alternativa rispetto alle fiere d’arte contemporanea di riferimento come Art Basel (lettering tradizionale) e Frieze (uso di immagini), ma anche la scelta della tipografia “in movimento” è stata fatta per evidenziare la grande proposta che abbracciava Artissima, da artisti giovani ad artisti da riscoprire degli Anni Sessanta-Settanta. È una tipografia, quella in movimento, che naturalmente è permessa dalle nuove tecnologie digitali. Prima arriva sempre l’idea rispetto alle potenzialità tecnologiche, o comunque ainsieme. La gif animata è un mezzo e non il fine del progetto.

Grafica di mostra e catalogo di Je suis l’autre, Terme di Diocleziano, Roma 2019

L’installazione Grassitypographicalassemblage che hai realizzato per Palazzo Grassi nel 2007, in cui avevi associato il nome di un artista a una font e a un materiale specifico, dove si colloca nel tuo percorso?

Rientra nell’idea che una lettera potesse diventare un oggetto e, con la materia, portare dentro di sé anche un’ulteriore connotazione. Perché se visualizzo il nome dell’artista “Jeff Koons” in un materiale piuttosto che un altro, questo prende una valenza diversa al di là della forma. Realizzarlo in un vinile cangiante e riflettente subito spostava l’immaginazione su un mondo patinato, kitsch e chiassoso alla Hollywood, comprensibile anche per chi non conosce bene le sculture dell’artista americano, famoso per le sue opere ironiche e pop. Successivamente a questo periodo ho intrapreso un percorso intenso nell’ambito della progettazione digitale che è presente in vari lavori, tra cui quello per Artissima. Ho portato all’interno di uno spazio virtuale i problemi tipografici per vedere cosa succede alle lettere in questo ambito. In quel periodo, inoltre, ho lavorato per una rubrica sul sito del New York Times sul fenomeno del transgender disegnando un alfabeto che veniva presentato come animazione. La singola lettera dell’alfabeto era composta da due pezzi, due anime, una maschile e una femminile, che riuscivi a leggere solo in un punto preciso. Le lettere, ruotando, si scomponevano e non era possibile decifrarle e comprendere la loro anima, il loro significato.

La riflessione sul ruolo del pubblico e del rendere evidente già dalla scelta grafica la convivenza tra più identità è stata al centro della tua collaborazione con Francesco Bonami alla Biennale di Venezia del 2003 dal titolo La dittatura dello spettatore.

Quando ci siamo incontrati, Francesco Bonami mi disse: “La mia Biennale è fatta da dieci Biennali che vengono messe insieme da un gruppo di curatori, ognuno di loro è una sorta di piccola Biennale”. Dovevo comunicare la compresenza di tanti punti di vista. La comunicazione delle Biennali attuali non è come in passato – come fu per Bob Noorda o Massimo Vignelli, dove si realizzava poco più che un manifesto. Ora si deve pensare a un’identità da applicare a più media, fisici e digitali. Di conseguenza, lo schema da realizzare doveva essere riconoscibile indipendentemente dal supporto e dalla declinazione che avrebbe preso. Per questo la scelta è caduta su dodici rettangoli di colori diversi che convivevano. La cosa difficile è stata la scelta dei colori. All’inizio pensavo di doverli scegliere accordandoli in modo consonante. Però non riuscivo a trovare una soluzione, perché ogni volta che mettevo insieme i colori mi sembrava di avere davanti un manifesto della Benetton. Così decisi di cambiare metodo, trovai dodici colori (come le dodici sezioni che componevano la Biennale) che non avevo mai usato, che non mi piacevano e che erano dissonanti e fastidiosi insieme. Questo abbinamento però li rendeva riconoscibili. In questo modo ho scelto di comunicare l’idea della Biennale espressa dal titolo La dittatura dello spettatore. Un’altra grande novità in quel caso fu di mettere in primo piano il tema della Biennale rispetto ai manifesti precedenti, dove invece era maggiormente presente il numero dell’edizione della Biennale. Quel modo di pensare alla Biennale e alla sua comunicazione ha influito anche sulle edizioni successive. La comunicazione grafica da allora si è trasformata in una dichiarazione di intenti del curatore.

Come è cambiata la relazione tra la gabbia e la font?

Quando ho iniziato a lavorare, precedentemente al digitale, la gabbia era molto importante nella progettazione, era lo schema fondamentale che permetteva poi di tradurre il contenuto. Io mi sono subito appassionato alla costruzione di gabbie, mi affascinava anche il rapporto matematico con il foglio. Addirittura certe volte creavo delle gabbie assolutamente astratte rispetto al contenuto, oppure a volte avevano a che fare con il contenuto ma erano quasi delle forzature. Oggi, invece, probabilmente anche per il digitale, inizio lavorando senza la gabbia. Lavoro sui contenuti mettendo le cose in pagina per capire quali sono i problemi e cosa mi conviene fare, che tipo di bordi tenere, che tipo di spazio usare ecc. Quando capisco tutto questo un po’ meglio, allora realizzo lo schema di impaginazione. Lavoro quasi al contrario, adesso.

Hai lavorato molto anche nel campo dell’insegnamento. Qual è l’esercizio che fai fare ai tuoi studenti? Su cosa li fai confrontare?

Il corso principale che tengo è un corso di progettazione editoriale. Quindi faccio fare una ricerca chiedendo di interpretare il contenuto attraverso l’impaginazione, il formato e i materiali dei volumi. Fino a due anni fa i contenuti li facevo produrre dagli studenti stessi, seguendo un tema che assegnavo loro. Negli ultimi anni ho avuto qualche perplessità su questo sistema e sono passato a fornire io stesso un testo. Il testo che gli ho dato da impaginare ad esempio è Pinocchio di Carlo Collodi – senza usare le illustrazioni – e Mafarka il futurista di Filippo Tommaso Marinetti. Fare un bel libro su Pinocchio usando solo la tipografia o interpretare Marinetti senza cadere nei cliché paroliberi è una grande sfida e vorrei che uno studente capisse questo aspetto. Si è diffusa l’idea che il grafico sia importante nella società, quindi deve essere attento alla società, deve produrre dei contenuti. Invece il mio atteggiamento forse è di controtendenza, e voglio spiegare ai miei studenti che fare il grafico è tante cose, ma non c’è niente di male a fare il grafico come si è sempre fatto, cioè lavorando su committenza. Ovvero devono prendere i contenuti che gli vengono dati e trasformarli in un oggetto che vale di più, e non c’è niente di male nel fare questo.

‒ Lorenzo Bruni

Versione integrale dell’articolo pubblicato su Artribune Magazine #50

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

Intervista con il grafico #1 – Francesco Valtolina

1 / 11

1 / 11

2 / 11

2 / 11

3 / 11

3 / 11

4 / 11

4 / 11

5 / 11

5 / 11

6 / 11

6 / 11

7 / 11

7 / 11

8 / 11

8 / 11

9 / 11

9 / 11

10 / 11

10 / 11

11 / 11

11 / 11

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati