Intervista con il grafico. Parola a Riccardo Falcinelli

Terzo appuntamento con i protagonisti della grafica italiana. Questa volta prende la parola Riccardo Falcinelli.

Riccardo Falcinelli (Roma, 1973) è grafico e teorico del design con base a Roma. Ha progettato libri e copertine per alcuni tra i maggiori editori italiani e stranieri, tra cui Einaudi, Laterza, Zanichelli, Random House, Disney. Insegna Psicologia della percezione presso l’ISIA di Roma. Ha sviluppato una intensa attività di teorico; tra i suoi ultimi saggi, Critica portatile al Visual Design (2014) e Cromorama (2017), pubblicati da Einaudi.

Recentemente il tuo nome è associato all’attività di critico del visual design per mezzo di libri come Critica portatile al Visual Design (Einaudi, 2014) e Cromorama (Einaudi, 2017). Come definiresti il tuo campo di azione nel graphic design?

Con il mio studio ci occupiamo quasi esclusivamente di editoria, quindi di giornali, riviste ma soprattutto di libri. Però c’è anche una parte di editoria che non è visibile in libreria o in edicola, che è l’editoria di settore, come le pubblicazioni per società o per aziende che necessitano di pubblicazioni interne.

Che differenza c’è tra questo tipo di prodotto e il tuo impegno per le copertine dei libri che troviamo in libreria?

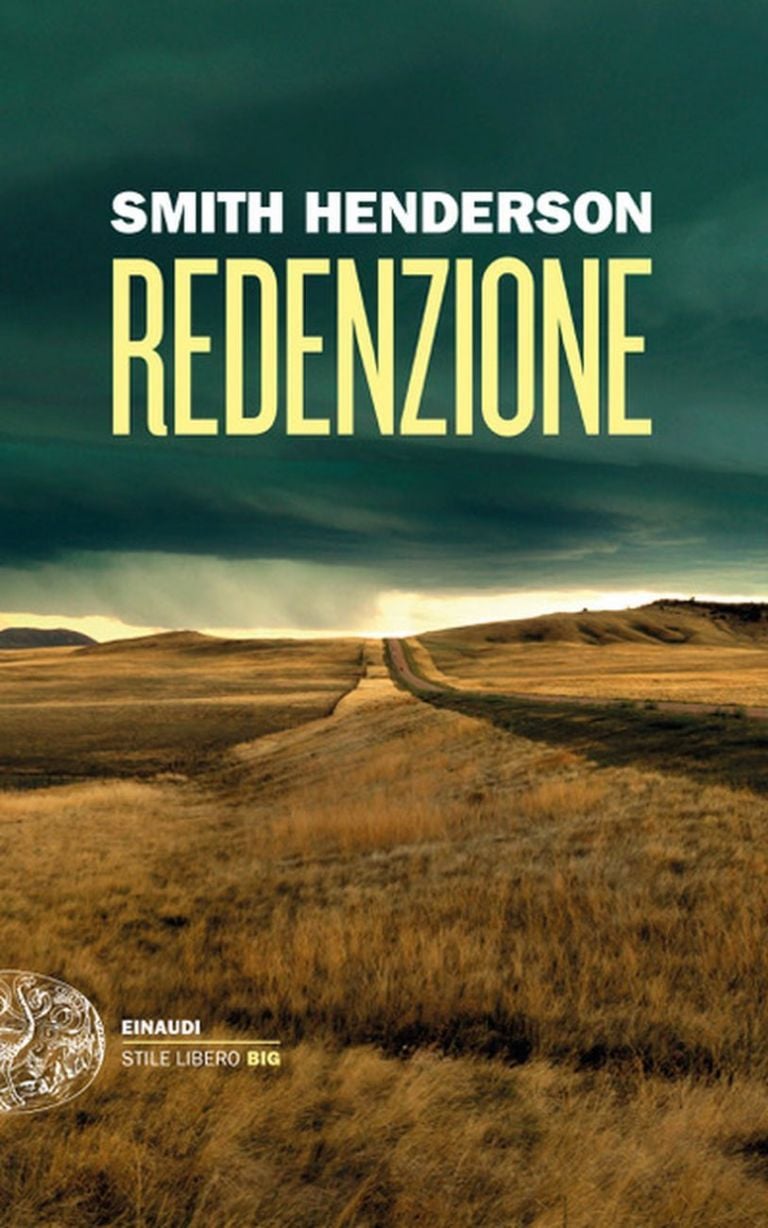

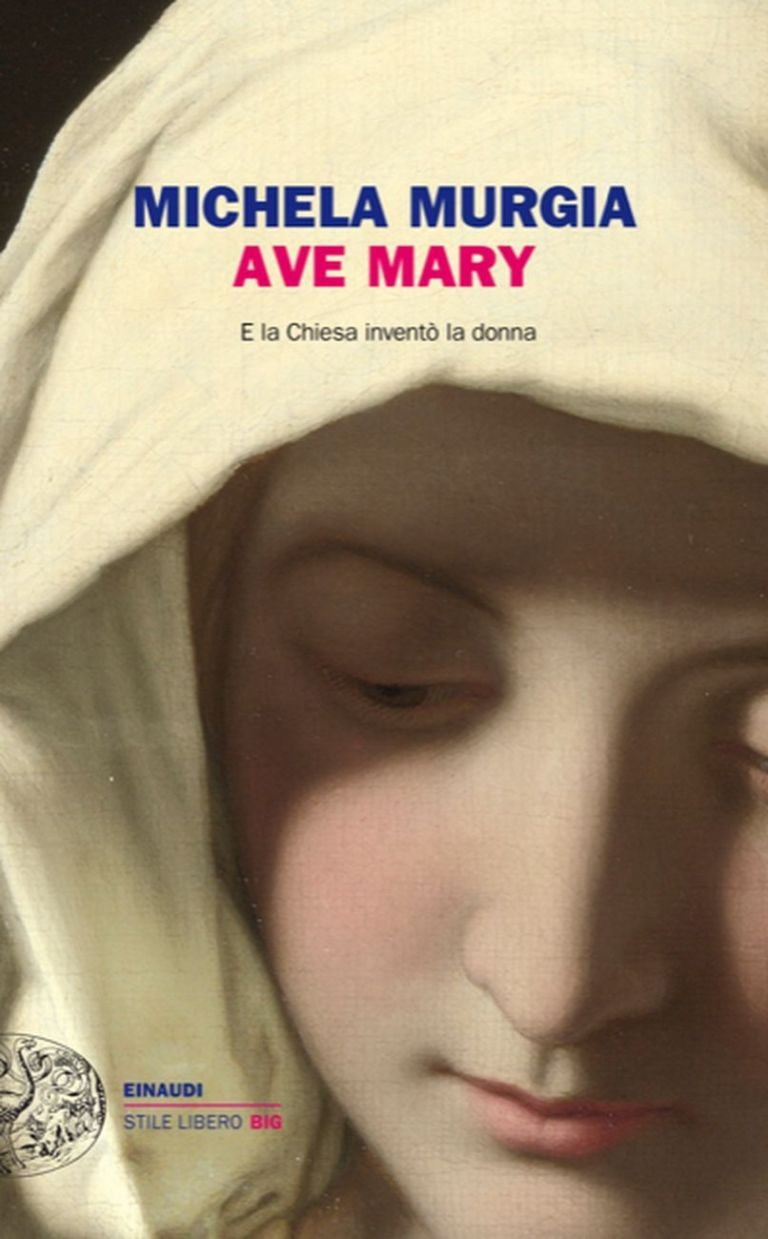

La differenza è radicale perché, se realizzo un libro per la libreria, questo ha un prezzo di copertina e un codice a barre, ed è destinato a una persona singola che può decidere di comprarlo oppure no. Per questo la copertina deve avere dei caratteri narrativi e persuasivi che riguardano il singolo lettore. Invece, se realizzo una copertina o un progetto editoriale per una grande azienda per fini interni, deve piacere esclusivamente al capo della società e non al destinatario. Quando faccio una copertina per Einaudi deve somigliare all’editore, ma allo stesso tempo deve somigliare anche al lettore. Quando faccio una copertina per un’azienda farmaceutica deve piacere solo al committente. Quindi sono due meccanismi differenti, se non opposti.

Riccardo Falcinelli, Critica portatile al Visual Design, Einaudi, Torino 2014. Graphic design Riccardo Falcinelli

Tra i vari lavori che hai realizzato sull’editoria mi ha sempre colpito quello sui tascabili per la Newton Compton del 2010. Per la copertina hai lavorato sulla divisione apparentemente netta fra testo (la didascalia) e immagine. Come è nato quel progetto e come lo vedi oggi?

Mi ero sempre occupato di editoria su una dimensione più piccola lavorando già per Einaudi e Laterza. Volevo confrontarmi con un prodotto da supermercato, volevo fare quello che in gergo è il mass market, il prodotto a un prezzo basso per la grande distribuzione, cioè edicole, autogrill e così via. Ho contattato la Newton Compton dicendogli che, se avesse voluto realizzare i tascabili, mi sarebbe piaciuto disegnarli. Ho realizzato ottocento titoli in due anni, quindi una mole di copertine enorme. Abbiamo lavorato assieme a una iconografa per la ricerca delle immagini. Di ogni copertina presentavamo dagli otto ai dieci bozzetti, quindi per ottocento titoli stiamo parlando di circa settemila bozzetti. È stato divertente.

Qual era l’impostazione generale?

L’idea era fare qualcosa che parlasse a un pubblico popolare rimanendo raffinata. L’immagine era tagliata in un formato 16:9, ricordava le serie tv e il cinema. Era fatto apposta per rendere quei libri più affini ad altre forme di intrattenimento da un punto di vista visivo e soprattutto erano copertine pensate per funzionare su Internet, riducibili a un piccolo francobollo. Era perfetto per la comunicazione pubblicitaria. Nello stesso periodo mi sono ritrovato anche a realizzare per Minimum fax le copertine per tutti i titoli di Fitzgerald, perché quest’ultimo era andato fuori diritti. Quindi mi sono ritrovato a fare copertine degli stessi romanzi di Fitzgerald sia per la Minimum fax che per la Newton Compton. Per Minimum fax ho inserito foto di Vogue degli Anni Venti-Trenta che restituivano quel tipo di atmosfera, mentre per Newton Compton ho messo Tamara de Lempicka perché è ormai popolare dal punto di vista dell’immaginario. Questo per dire che non esiste la copertina giusta, ma esiste la copertina per i luoghi e per il pubblico di quei libri specifici.

Le tue scelte grafiche sono quindi legate a un contesto e a un pubblico specifico. Come è nata la copertina per il tuo libro Critica portatile al Visual Design?

Volevo affrontare il problema della grafica mettendo al centro del discorso una cosa che troppo spesso viene ignorata, soprattutto in Italia, cioè la merce. Se prendi un qualunque libro di grafica, racconta dei grandi progettisti, della storia dei poster, del Futurismo e dello stile svizzero e così via… Viene fatta una storia degli aspetti più artistici della grafica. Volevo fare un libro che dicesse la verità: la grafica è un territorio di confine tra istanze espressive e istanze commerciali. Per questo gli oggetti grafici sono sempre anche delle merci. Se prendi qualunque libro sulla storia della grafica, trovi le copertine di Munari e Einaudi, ma ti chiedi: “Dove stanno i succhi di frutta?”. Tutta la grafica reale che abbiamo intorno dalla mattina alla sera nelle storie della grafica non c’è. Quindi il mio libro, per parlare di comunicazione visiva oggi, e non della storia della grafica, doveva parlare delle merci. Per questo per la copertina ho scelto il tetrapak con il titolo scritto sopra, come a significare che il libro stesso è una cosa che si compra. La copertina in due parole vuole dire: l’involucro, il display del libro, è un tipo di tetrapak, quindi stai guardando una meta-merce.

Come scegli il trattamento del testo e della composizione? Rispetto ai contenuti o rispetto al pubblico a cui è rivolto?

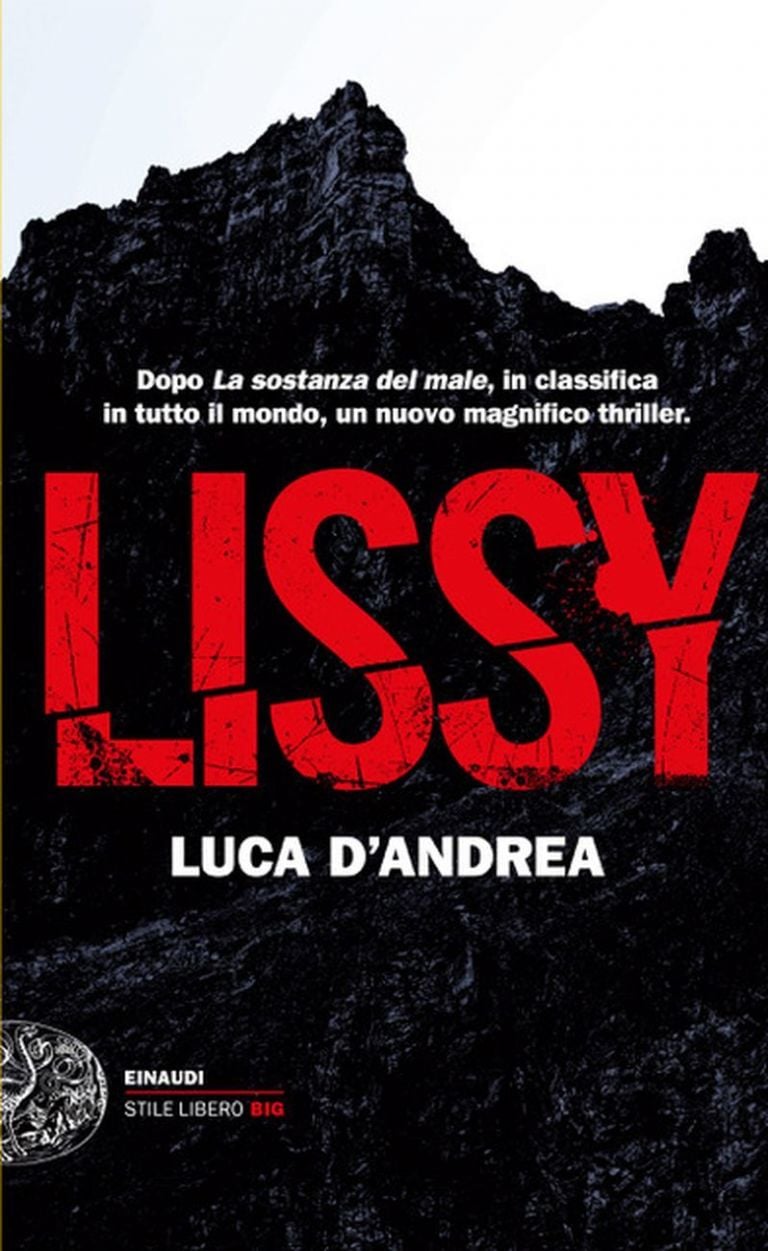

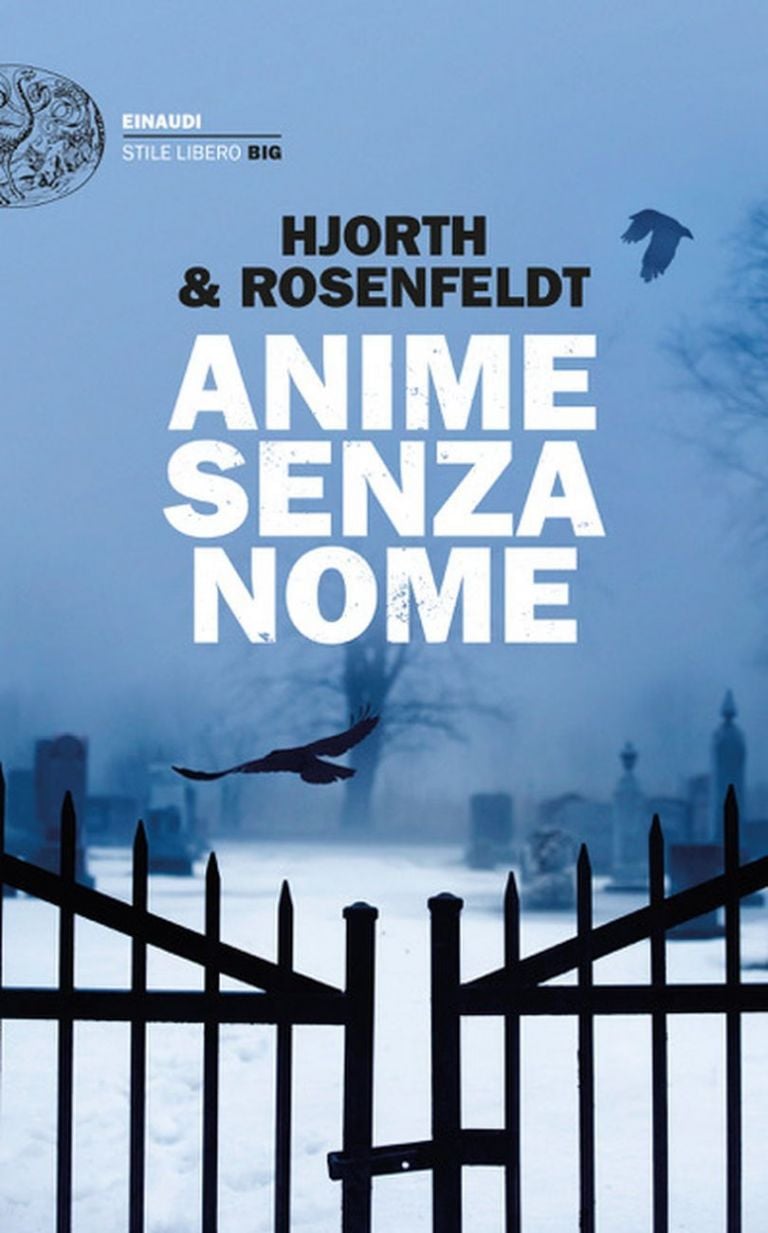

Entrambe le cose. Oggi viviamo in un mondo in cui siamo sommersi di merci, di discorsi e di immagini. La cosa fondamentale per far parlare questi progetti è individuare il tono giusto. Che cosa è il tono? È quella cosa che trovi alla Feltrinelli o all’autogrill e, a colpo d’occhio, senza concettualizzare, capisci che è un thriller. L’esempio che ho fatto è semplice ma può essere più sofisticato. Ovvero posso individuare il tono che distingue un classico della filosofia da un pamphlet contemporaneo. Devo creare un dialogo tra quello che si chiama immaginario collettivo, cioè quel deposito di immagini e pensieri che la gente ha in testa, e ciò che ti vuole dire il libro. Quindi la domanda di fondo è: chi c’è dall’altra parte? Poi c’è anche un gusto nazionale. Se ad esempio realizzo un romanzo in Italia o negli USA cambia completamente il tono anche della tipografia.

Kurt Vonnegut, Quando siete felici, fateci caso, Minimum fax, Roma 2017. Graphic design Riccardo Falcinelli

Facci qualche esempio specifico.

Il tono tipografico cambia, ad esempio, tra un romanzo e un prodotto farmaceutico, non perché uno funzioni meglio di un altro, ma perché c’è una tradizione di codici visuali e concettuali. La farmaceutica da cinquant’anni adora il carattere Helvetica o simili, anche per i testi lunghi, perché dà l’idea di efficienza e modernità. Se invece realizzo una copertina per il reparto di storia dell’arte, posso usare caratteri più antichi o desueti perché quel settore è frequentato da persone che sono più avvezze alle immagini. Esistono anche delle eccezioni perché le copertine, come il resto delle cose, risentono molto di quello che è già stato fatto. Se esce un libro su un determinato argomento e ha un grande successo, si sedimenterà nelle aspettative delle persone. Fino a quindici anni fa i thriller in copertina avevano una grande presenza di nero e di rosso, per ricordare la notte e il sangue. Dopo il successo degli autori scandinavi predominano il bianco e il celeste, per la neve e il ghiaccio. Quindici anni fa sarebbe stato assurdo pubblicare una copertina bianca e celeste per un thriller. Quindi ci sono dei precedenti che cambiano completamente le aspettative del committente come del pubblico.

In tutta questa riflessione è sempre più presente il pubblico, che con i social network non è più passivo bensì attivo. Non è solo un consumatore, bensì un produttore di storie e opinioni. Nel tuo libro c’è un capitolo che si intitola Display, un nodo centrale per lo sviluppo del libro stesso. Oggi per te cosa è il display, anche dopo aver lavorato a Cromorama?

Questo confronto costante con il pubblico è una cosa che c’è e che indubbiamente è cambiata da quando ci sono i social network. Poi bisogna ricordare che sono tanti i pubblici a cui ci rivolgiamo, così come l’idea da parte del pubblico di credersi produttori con i loro post e blog crea dei malintesi. Tutto ciò oggi appartiene al mondo del display e per me corrisponde letteralmente al “mettere in mostra”. Noi mostriamo delle cose. Nella società digitale tutto è una vetrina, come le nostre pagine Facebook.

È una caratteristica specifica di quest’epoca?

Questa estate ho letto Il Paradiso delle Signore di Zola, che parla di quando nell’Ottocento esplodono i grandi magazzini come le Galerie Lafayette, mettendo in luce questa ossessione per le vetrine che prima non esisteva. Prima c’era il negoziante che ti mostrava la merce. È significativo perché negli stessi anni nascono i musei e le riviste illustrate. Oggi dobbiamo sapere cosa mettere in vetrina. Anche quando facciamo cultura elitaria, più di settore o accademica, se non siamo in grado di raccontare quello che stiamo facendo, quella cosa muore. Perché abbiamo bisogno di vetrine? Perché siamo troppi, credo sia questa la differenza con il passato. Finché si viveva in paeselli di ottocento persone non c’era questa necessità di mettere in mostra. Ci si conosceva tutti e si sapeva più o meno di tutti cosa c’era o non c’era da dire, penso anche alla Firenze rinascimentale. Oggi siamo miliardi di persone e, se non si ha una vetrina, come fanno le persone a orientarsi e sapere cosa stai facendo?

Quindi ci confrontiamo con delle immagini al pari di vetrine. Questo ha modificato anche l’idea del dialogo delle discipline attivato nel corso degli Anni Novanta. Ad esempio negli ultimi decenni ci sono stati sempre più casi in cui le archistar hanno progettato l’architettura come già un display grafico e una vetrina. Sto pensando al Chilometro Rosso di Jean Nouvel sull’autostrada tra Milano e Bergamo, ai pannelli informativi per un quartiere di Tokyo progettati dallo studio giapponese GK Sekkei o ai dettagli/accessori per le informazioni di Rem Koolhaas presenti già nella Kunsthal di Rotterdam. Come vedi questo tipo di approccio e come mai è più presente oggi una scelta di grafica tipografica rispetto a quella per impaginazione di immagini?

La presenza tipografica oggi esiste perché possiamo utilizzare tante font che sono nei nostri computer. Io ho iniziato a lavorare in uno studio dove avevamo solo dieci font. Poi spesso, dovendoci rivolgere a tanti pubblici diversi, è preferibile usare la tipografia rispetto alle immagini per parlare in maniera più universale. In merito ai casi di architetti che si confrontano con la riflessione sul ruolo e i campi di azione della grafica, i casi che citi sono notevoli. Altri invece sono solo inquinamento visuale. Il fatto è che oggi il confine fra spazio tridimensionale e bidimensionale è completamente saltato. Tutto quello che conosciamo lo conosciamo attraverso uno spazio bidimensionale, gli schermi. Qualunque architettura l’abbiamo già vista in foto. Questo comporta che chiunque realizzi un oggetto in uno spazio tridimensionale deve pensarlo anche in fotografia. Giovanni Anceschi insieme a Paola Pallottino ha coniato un termine, “iconogenia”. Oggi tutto deve essere iconogenico, deve funzionare come elemento piatto, anche se nella realtà è uno spazio percorribile. Questo è il panorama generale dentro cui siamo.

Zygmunt Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma Bari 2019. Graphic design Riccardo Falcinelli

In questa ottica, cosa dovremmo richiedere a un grafico della nuova generazione legata al mondo dei nativi digitali e a cui tu insegni Teoria della percezione all’ISIA di Roma?

Prima di tutto deve chiedersi in quale settore della grafica vuole operare e perché. Io conosco bene l’editoria, ma se mi chiedono di occuparmi di packaging di saponi dovrei mettermi a studiare e informarmi ad esempio su quale colore negli ultimi anni ha funzionato di più nell’ambito del bagnoschiuma. Una volta che si è ragionato su questo, la cosa principale è la consapevolezza culturale. Sono milioni le persone che si occupano di queste cose. Fare la differenza – come dicono gli anglosassoni – significa avere coscienza assoluta del perché si stia facendo quella cosa lì. Altrimenti diventano delle semplici repliche di cose che già esistono. Questo non vuol dire essere ossessionati dal nuovo, ma allo stesso tempo fare attenzione a non cadere nella replica. Ad esempio Instagram è un luogo di repliche nell’ambito delle immagini.

C’è un grafico della storia che senti vicino o che hai riscoperto?

Robert Massin, il grafico storico di Gallimard. È vivo e ha più di novant’anni. È stato un vero spregiudicato, non ha nessuna di quelle rigidezze che invece troviamo nella grafica modernista. Per quanto fossero eleganti le loro scelte, soprattutto quelle della scuola svizzera e degli eredi della Bauhaus, risultano comunque molto rigide: puoi realizzarci un catalogo di rango, ma non un volantino del supermercato. Parlavano con un’unica voce e oggi questo non è possibile e non ha senso. Massin invece ha sempre lavorato sul far saltare questi parametri, è per questo che mi piace.

Parli del grafico come se debba proporre un dispositivo aperto, atto a creare un dialogo con il pubblico e non a creare un’informazione unidirezionale.

Esatto. Perché la grafica dà forma a tante cose diverse. Io faccio, tra l’altro, copertine di thriller, ma quando sono invitato a presentare il mio lavoro nell’ambiente della grafica non mi chiedono mai di parlarne. C’è il pregiudizio (non solo in Italia) che le copertine dei libri di consumo siano a priori cose dozzinali. E così alle conferenze preferiscono che parli di cose più raffinate, meno commerciali, preferiscono gli editori indipendenti, di nicchia. Ora, è vero che spesso con i piccoli editori si sperimenta di più, ma c’è pure molta ideologia dietro queste idee. Se mai tra un secolo queste copertine sopravvivranno, quali rimarranno davvero? Quelle che piacciono ai grafici o le copertine dei thriller? Perché poi la storia decide sempre altrimenti rispetto alle aspettative di chi si crede un artista.

‒ Lorenzo Bruni

Versione integrale dell’articolo pubblicato su Artribune Magazine #50

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

Intervista con il grafico #1 – Francesco Valtolina

Intervista con il grafico #2 – Leonardo Sonnoli

1 / 14

1 / 14

2 / 14

2 / 14

3 / 14

3 / 14

4 / 14

4 / 14

5 / 14

5 / 14

6 / 14

6 / 14

7 / 14

7 / 14

8 / 14

8 / 14

9 / 14

9 / 14

10 / 14

10 / 14

11 / 14

11 / 14

12 / 14

12 / 14

13 / 14

13 / 14

14 / 14

14 / 14

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati