La New York Anni Ottanta raccontata da Frank Holliday

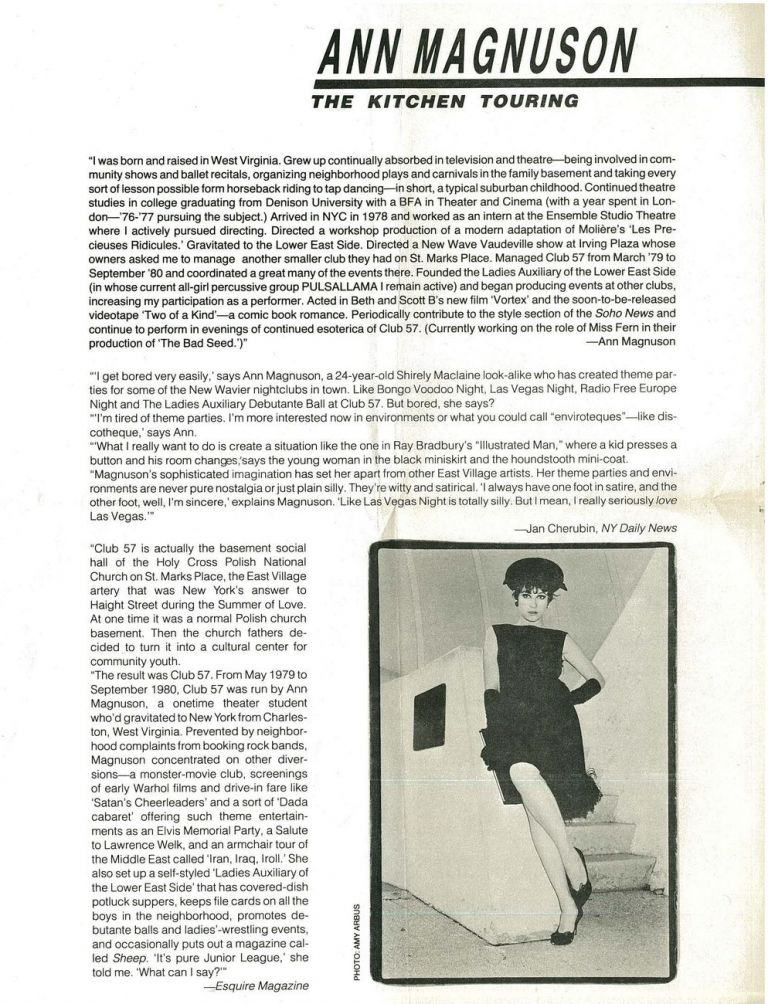

Il Museo Carlo Bilotti ospita per la prima volta le opere di Frank Holliday realizzate durante il suo soggiorno romano nel 2016. L’artista americano, frequentemente associato ai gruppi dell’East Village e del Club 57 che caratterizzavano la scena artistica di New York negli Anni Settanta e Ottanta, ha collaborato ed esposto insieme a noti artisti della sua generazione, tra cui Andy Warhol, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Ann Magnuson, Kenny Scharf e Donald Baechler.

Sei nato in Carolina del Nord. Quando hai deciso di trasferirti a New York?

Ho frequentato la School of the Arts for High School dell’Università della Carolina del Nord. Nel 1973 mi è stata assegnata una borsa di studio per frequentare il corso estivo alla Joffrey Ballet School. Un amico mi offrì dell’LSD e mi portò al MoMA. Quel giorno smisi di ballare e cominciai a dipingere. Ritornai nella Carolina del Nord per frequentare l’ultimo anno della scuola superiore. Nel 1975 mi trasferii a San Francisco e per caso mi trovai ad abitare accanto a Harvey Milk. Qui incontrai Clifford Still e John Waters; ci rimasi per due anni e poi decisi di finire il College alla School of Visual Arts di New York. Era il 7 gennaio 1977.

Vivi ancora a New York?

Sì, attualmente abito a Brooklyn. Ho vissuto a Manhattan per molti anni.

Ho letto che nel 1980 hai esposto in una doppia personale con Keith Haring. Di recente sono stata a New York e ho cercato Crack Is Wack, un messaggio antidroga che Haring aveva dipinto sui muri di un campo da pallamano vicino al Bronx. Purtroppo però gli attuali lavori in corso nella zona non danno accesso all’area. Mi auguro che l’opera torni presto al suo posto.

New York è straordinaria, ci sono sempre così tante cose, devi tornarci. Roma era lo stesso per me, c’era così tanto da vedere, sembra un sogno. Non riesco a credere che ci abbia vissuto e abbia realizzato i dipinti di questa mostra in un box auto. La settimana scorsa ho pranzato nello studio di Haring ma, a dire il vero, vedere tutte le sue opere in giro mi ha messo tristezza. Keith era un ragazzo prodigio.

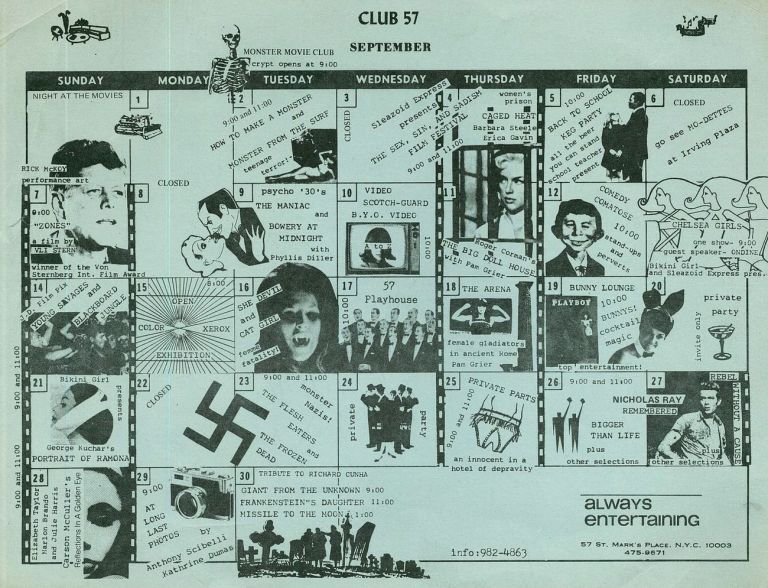

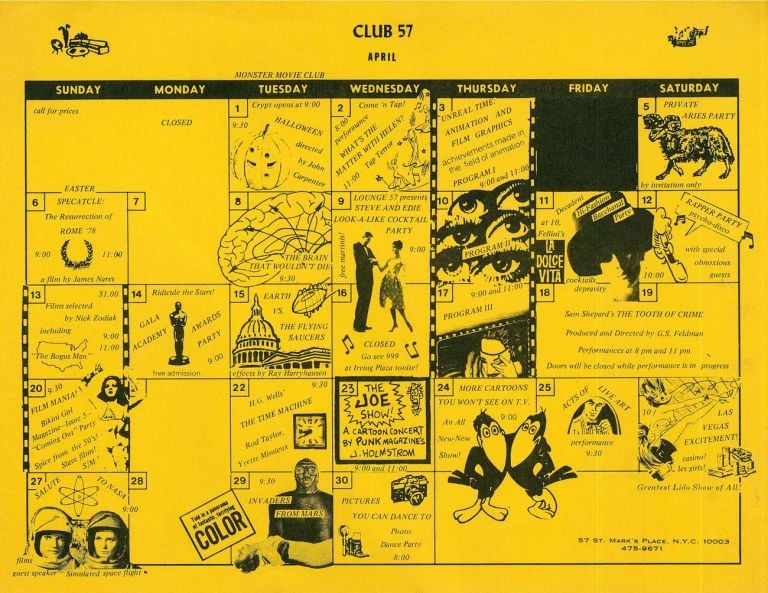

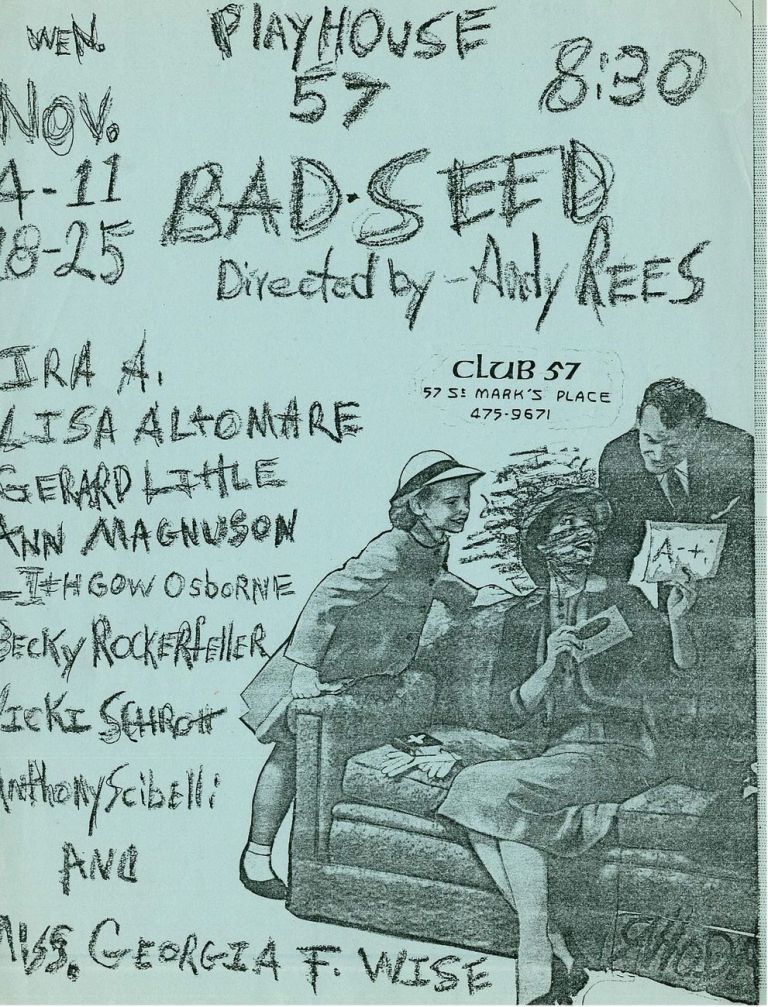

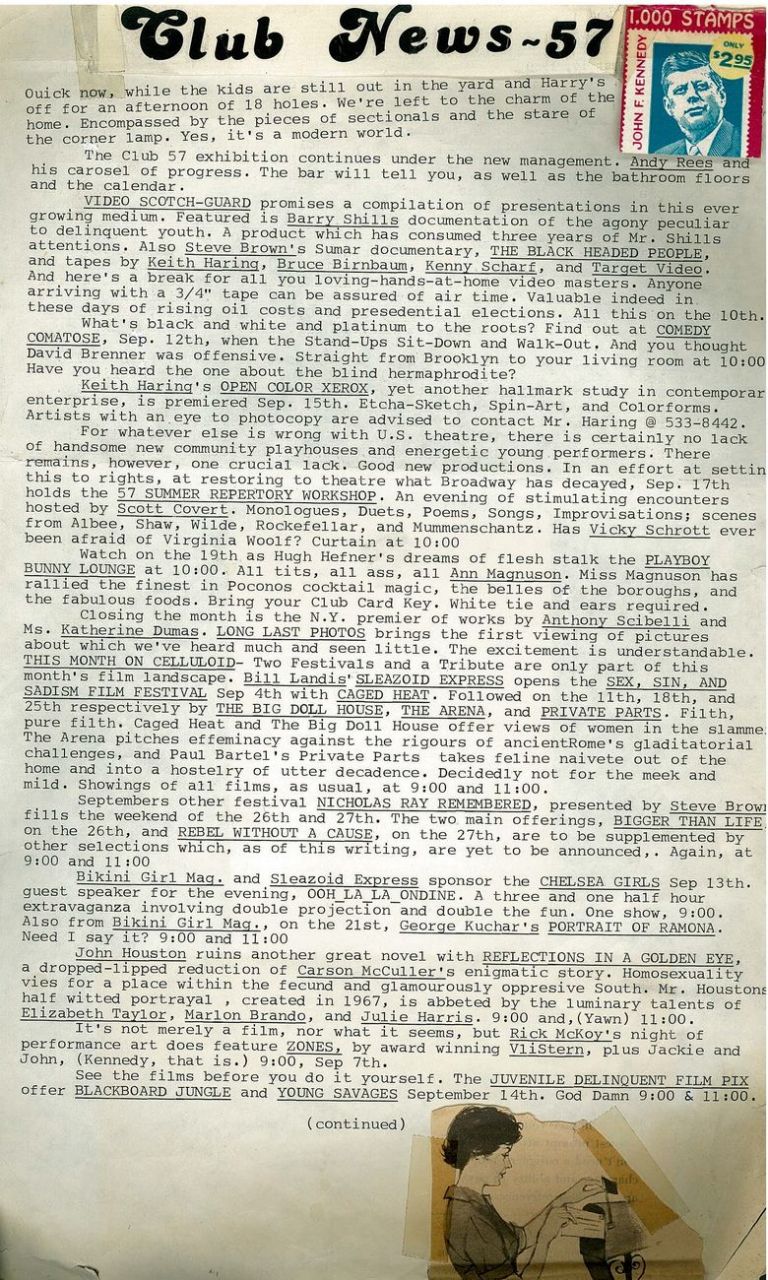

Insieme a Haring, che hai conosciuto alla School of Visual Art, e ad altri artisti all’epoca emergenti, nasceva il Club 57: uno spazio aperto alla sperimentazione che si trovava nella zona di St. Marks Place. Ultimamente il MoMA ha voluto rendere omaggio proprio alla scena artistica del Lower East Side di quel periodo. Cosa ricordi della New York di quegli anni?

Negli Anni Settanta New York era un luogo molto diverso. Era turbolenta, pericolosa, sporca. L’East Village era simile a una zona di guerra distrutta da un bombardamento. Molti di noi – Keith Haring, Kenny Scarf, Ann Magnuson e tanti altri – erano studenti. Il mondo dell’arte era molto piccolo ed estremamente chiuso. La scena musicale di downtown era punk e hardcore. Come artisti noi volevamo fare arte e prendere parte al dibattito pubblico.

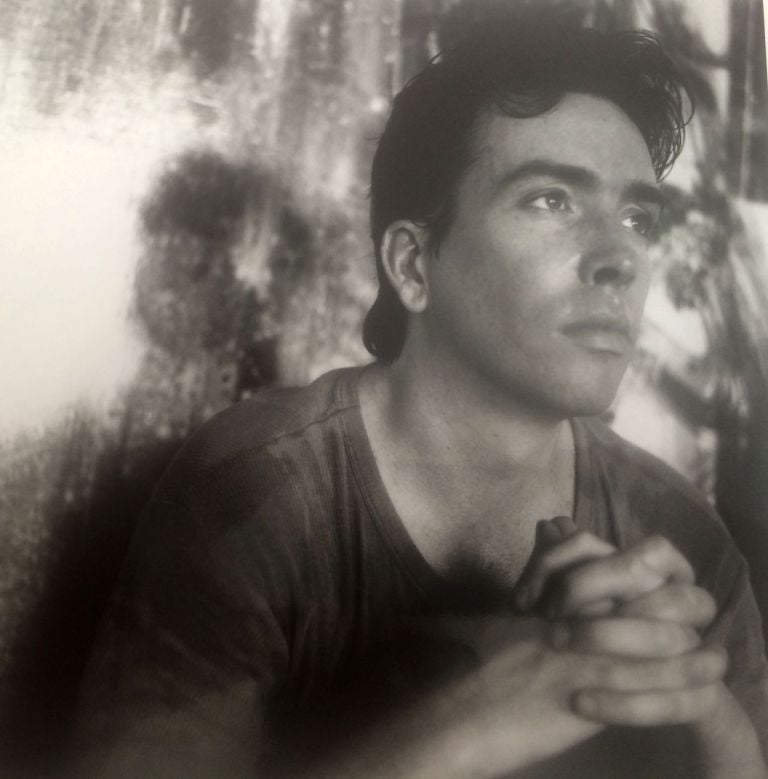

Frank Holliday & Neilly Ohaislit,1979. Photo Andy Rees

A soli 21 anni iniziavi a frequentare artisti di grosso calibro. In quale occasione vi siete conosciuti? E come nasce l’idea del Club 57?

Eravamo tutti impegnati nella messa in scena di uno show – New Wave Vaudeville – all’Irving Plaza, un vecchio teatro polacco abbandonato. Questo è il luogo dove tutti ci siamo conosciuti, venivamo dalla musica, dalla School of Visual Arts, dalla scena hip di Downtown; eravamo dei disadattati provenienti da ogni parte del mondo. Dopo una prova ci fu chiesto di andare al 57 di St. Marks Place per vedere uno spazio che era gestito anche da Stanley Strychacki. Ricordo di essere finito in questo seminterrato di una chiesa, buio e pieno di polvere. Ci chiesero se volevamo fondare un club. Era una stanza piccola e scura con il soffitto basso, un bar in legno e un frigorifero. Io dissi: “Dipingiamolo di nero”, e nacque il Club 57. Ann Magnuson avrebbe gestito lo spazio di St. Marks Place e Susan Hannaford l’Irving Plaza, che sarebbe diventato un importante club di rock and roll dove si esibivano grandi gruppi.

Come avete iniziato?

Cominciammo a proporre un evento diverso ogni sera: mostre d’arte una sera, spettacoli la sera successiva, teatro, musica, film, il Monster Movie Club, letture di poesia ecc. per sette giorni a settimana. Chiunque poteva affittare il club per 25 dollari a sera e fare praticamente quello che voleva. Non avevamo accesso al sistema dell’arte e così ne abbiamo creato uno tutto nostro. Costituimmo davvero una comunità. Per servire bevande alcoliche vendevamo delle tessere per 5 dollari. Cominciammo ad attirare sempre più persone, ma non lo facevamo per soldi. Lo facevamo per divertirci. Era completamente senza regole e sperimentale. L’arte “avveniva” di notte. Molte persone importanti sono emerse da quel posto, anche se questo non era l’obiettivo principale. La gente era attratta da quell’energia e poi portava quel lavoro all’esterno, a un pubblico più ampio. Era l’inizio della scena artistica dell’East Village. Gli spazi erano economici e l’arte prosperava.

Oggi guardo indietro e mi chiedo da dove prendevamo tutta quella energia. Avevamo tutti un lavoro e/o di giorno andavamo a scuola. Credo che quando si è giovani… Ci divertivamo così tanto.

Al Club 57, insieme a Haring, hai esposto una serie di opere in nero. Queste rappresentavano per te una premonizione all’AIDS che si diffondeva proprio in quegli anni. Come mai hai denominato questa serie Black Mirror?

Quando ho realizzato i dipinti della serie Black Mirror uscivamo da un approccio minimalista nel mondo dell’arte. Io volevo aggiungere contenuto a quel vuoto. Il nero era molto punk, senza futuro. Ero solito bruciare la cera usando la fiamma ossidrica e la rendevo lucente senza alcun riflesso. Vivevamo tutti di notte, come i vampiri. Soltanto più tardi, guardando indietro, la serie divenne una premonizione. L’AIDS non era conosciuto ma entro alcuni anni avrebbe strappato via le vite del club e della nostra comunità. Perciò guardarsi allo specchio – e non vedere il tuo riflesso – è il tema di questi dipinti: tu eri scomparso. Purtroppo nulla è rimasto di tutti quei dipinti, così come di molti di noi.

A questa è seguita un’altra serie di opere in bianco. Quale significato hanno assunto per te queste opere?

La serie di dipinti bianchi esprimeva la sensazione di essere circondati dalla luce della morte dalla quale eravamo circondati. Per molti anni dopo avere a che fare con questo orrore dell’AIDS ha ossessionato il mio lavoro. Eravamo soltanto dei ragazzini e tutti i nostri amici morivano. Nessuno di noi era preparato ad affrontare tutto questo. Alcuni sono stati fortunati e l’arte era, per noi, un modo per cercare di reagire. Abbiamo tutti affrontato tale situazione in modi diversi. Keith era molto politico, il mio lavoro era più metafisico. Io ero interessato alla “presenza” dell’ignoto, creando quella sensazione dell’altro e rivelando ciò che non può essere visto.

Come mai oggi la tua tavolozza si è arricchita di così tante tonalità di colore?

Prima d’ora avevo usato il colore ma solo in modo casuale. Ho cominciato a studiare la scienza del colore, le reazioni emotive al colore. Il colore offre un sistema di idee molto specifico. Volevo usare il colore perché era davvero necessario. Ce n’era bisogno “per completare un accordo”, come succede con la musica. Era necessario per rappresentare dei significati, non era usato in modo casuale o decorativo.

Ci sono voluti anni di ricerca principalmente mediante la pratica o attraverso l’osservazione. A un certo punto il colore si è amalgamato ed è diventato luce: luminoso dall’interno, brillante, vivo. Ci è voluto il lavoro di una vita. La mia tavolozza si è ampliata lentamente. Ho dovuto trovare il colore rosso giusto, il blu, il giallo, che potessero creare quella luce che stavo cercando. Ho dedicato tanto tempo utilizzando i colori sbagliati. Il colore dovrebbe intensificarsi e colpirci in modo viscerale e rendere l’esperienza dello spettatore importante. È come vedere un bellissimo tramonto. È un’esperienza meravigliosa e ultraterrena ma, allo stesso tempo, ti rende consapevole della tua umanità. Ho sempre detto: “Il tramonto è il mio barattolo di zuppa Campbell”.

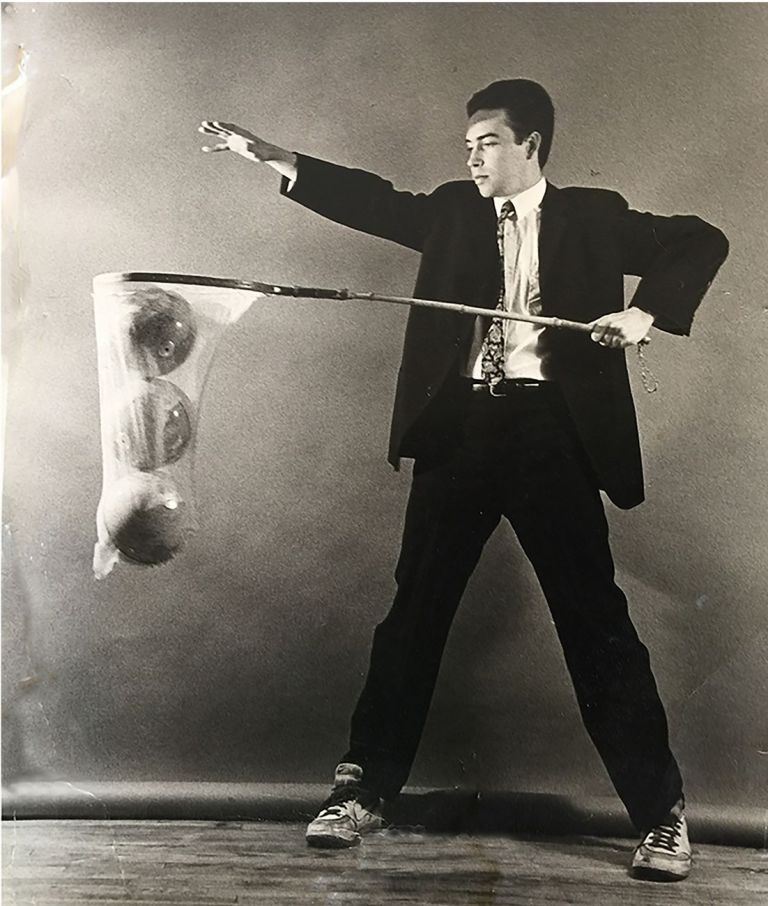

Hell Punk al Club 57 di New York

Con i colori hai voluto, dunque, rendere la tua opera capace di entrare nell’anima dello spettatore…

Io avevo esperienze pregresse nella danza. Il corpo nello spazio così come l’esperienza teatrale erano molto importanti, ma con i dipinti lo spettatore diventa l’attore, non è una cosa élitaria. Questo è il motivo per cui non ci sono figure, tu sei la figura. Questo è quello che attualmente spero di ottenere nei miei dipinti. La presenza, l’altro… un abbandono.

Hai vissuto a Roma nel 2016. Qui hai avuto modo di osservare i grandi maestri del passato. Come ha influito la città sulle tue scelte pittoriche? C’è qualche ricordo in particolare che vorresti condividere?

Roma e l’Italia hanno sempre esercitato un grande potere per me. Ci sono stato tre volte prima di venire a Roma nel 2016 per realizzare questi dipinti. Il mio primo viaggio è stato nel 1980. Ho visitato molti posti e ho conosciuto tutti i maestri della storia dell’arte. Ero sopraffatto dalle enormi quantità e ho incontrato così tanti artisti e architetti. Di quella visita ricordo Tiziano più di tutti: il suo colore, il suo tratto mi parlavano. Ma ero in uno stato di sovraccarico sensoriale e non sapevo davvero che cosa fosse. Sono ritornato a New York e Keith e Jean-Michel erano andati via. Non sono mai stato attratto dall’essere un graffitista. L’Italia aveva cambiato quello che io volevo nel mio lavoro. Questo potere, questa presenza, oltre il tempo. Non ero tuttavia abbastanza bravo per realizzare quello che desideravo e perciò intrapresi il lungo percorso per scoprire come fare. Così, la seconda volta che sono venuto a Roma mi sono concentrato sul modo in cui qualcosa veniva realizzato, sui soggetti, le relazioni spaziali e quelle formali. È stata molto di più di una visita di carattere tecnico. La terza volta – quando sono venuto per realizzare la mostra al Bilotti – è stata differente. Ho preso davvero coscienza di cosa avvertisse il mio corpo quando si trovava davanti a qualcosa di potente… La grandezza. Non tutte suscitavano questa sensazione ma alcune opere lo facevano. Cos’era? Perché alcune opere riescono e altre no? Ho cercato di imprimere questo nel mio corpo in modo da crearlo nelle mie opere. È una sensazione di suprema consapevolezza, tutti i sensi sono attivati, l’opera si rivela e ti afferra. L’artista ha lottato per la grande umiltà della bellezza, non nel modo in cui qualcosa appare ma nel modo in cui si percepisce. Bernini ci è riuscito. Ti trasmette una sensazione di eternità. Questo è ciò che amo della potenza dell’arte, cancella il tempo. Non importa quando è stata realizzata, ti porta nel momento presente ed è nuova ogni volta che la guardi. È davvero sconvolgente.

La mostra al Museo Carlo Bilotti espone trentasei opere di grandi dimensioni. A volte attribuisci ai tuoi quadri i titoli di alcune canzoni che per te sono significative, come hai fatto in passato con TVC15 ispirato all’omonima canzone di David Bowie. Puoi raccontarci qualcosa in più su questa esposizione, partendo dai titoli che hai scelto per raccontare questa esperienza romana?

Do sempre il titolo dopo aver finito un dipinto. Molte volte i titoli mi vengono in mente mentre lavoro. Trovo, però, che il mio modo di lavorare sia chiaramente influenzato dal luogo in cui lavoro, dagli stimoli emozionali, la musica, il carattere sociale del dove e del quando. Tutte le mie serie sono il risultato della mia esperienza nel tempo e nel luogo. E questo avviene sempre senza che io ne sia consapevole. Durante i miei viaggi ho realizzato degli acquerelli in luoghi diversi e, confrontandoli l’uno con l’altro, ero molto sorpreso quando la luce e la tavolozza dei colori cambiavano per via del luogo in cui venivano dipinti. Non faccio tutto ciò intenzionalmente ma ammetto che faccia parte del processo. A Roma la luce è rosa e gialla e così è nelle opere esposte al Bilotti. Poter entrare nelle chiese e fissare un soffitto dalle inesauribili promesse ha senz’altro influenzato il lavoro che ho realizzato qui. I capolavori dei maestri dell’arte sono divenuti il contesto e l’evasione e mi hanno continuamente richiamato il potere della semplicità, della luce e del colore. Ho trovato rilassante stare in piedi davanti a questi capolavori, è stato come abbandonarsi all’immenso amore degli artisti e alle loro aspirazioni. Dunque, loro dovevano ricavare quel desiderio da qualche parte. La città di Roma ha offerto loro la sensibilità che desideravano rappresentare: comunicare ciò che sentivano, quello che provavano era davvero importante. Volevano sfruttare il potere della natura, volevano essere natura.

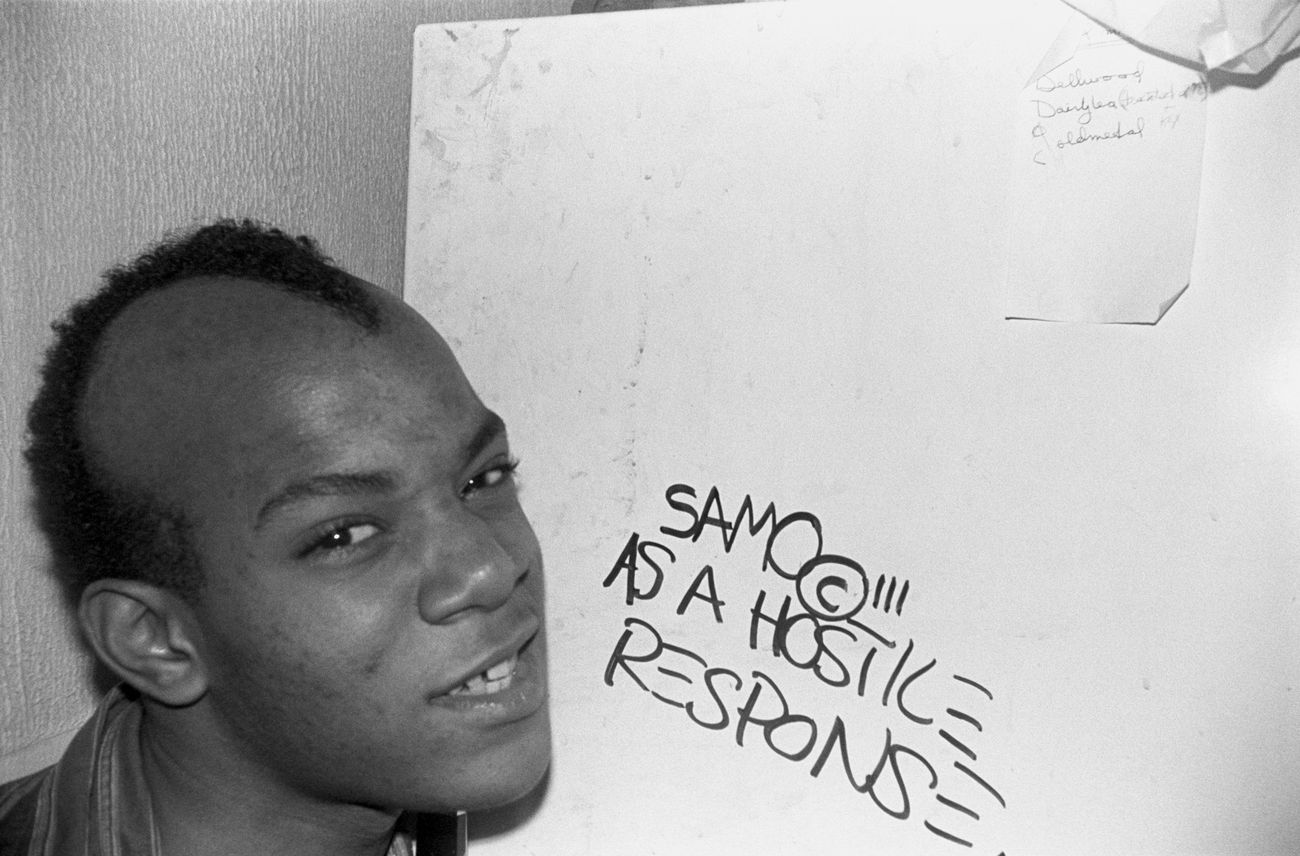

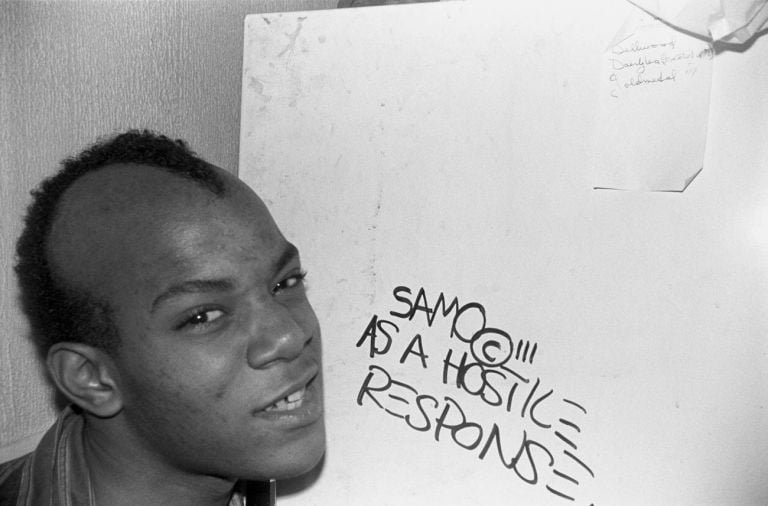

Jean-Michel Basquiat. Photo Dumas

Ho letto che il tuo studio di Roma era molto piccolo. Cosa hai provato quando hai allestito le opere all’interno dei grandi spazi che il Museo Bilotti ha dedicato alla tua mostra?

Il mio studio era un box auto buio e senza finestre; io ero segregato lì dentro e all’interno non avevo alcuno stimolo a eccezione del lavoro. Probabilmente perché era così buio. Ho spinto la luminosità dentro l’opera. Non avevo mai visto le opere all’esterno del garage fino a quando non le abbiamo collocate nel Museo Bilotti. Vedere le opere in uno spazio così bello è stata un’esperienza così emozionante. Il lavoro mi è apparso sotto aspetti che non prevedevo. È stato un successo per me che la mostra permetta alle persone di provare ciò che io stesso ho provato: questi momenti di tranquillità nei quali dobbiamo prenderci un momento per immaginare.

– Donatella Giordano

[trad. Barbara Caracciolo]

1 / 28

1 / 28

2 / 28

2 / 28

3 / 28

3 / 28

4 / 28

4 / 28

5 / 28

5 / 28

6 / 28

6 / 28

7 / 28

7 / 28

8 / 28

8 / 28

9 / 28

9 / 28

10 / 28

10 / 28

11 / 28

11 / 28

12 / 28

12 / 28

13 / 28

13 / 28

14 / 28

14 / 28

15 / 28

15 / 28

16 / 28

16 / 28

17 / 28

17 / 28

18 / 28

18 / 28

19 / 28

19 / 28

20 / 28

20 / 28

21 / 28

21 / 28

22 / 28

22 / 28

23 / 28

23 / 28

24 / 28

24 / 28

25 / 28

25 / 28

26 / 28

26 / 28

27 / 28

27 / 28

28 / 28

28 / 28

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati