Da Roma alla Biennale di Lione. Intervista ad Andrea Mastrovito

In mostra alla Galleria Nazionale di Roma, Andrea Mastrovito sta per approdare alla Biennale di Lione con un nuovo lavoro. Lo abbiamo intervistato.

Andrea Mastrovito (Bergamo, 1978) inaugura il progetto Connection Gallery di Massimo Minini alla Galleria Nazionale, posizionandosi lungo il corridoio che Cesare Bazzani progettò nel 1933. La mostra, a cura di Ilaria Bernardi, prende il nome dal celebre film Very Bad Things, diretto da Peter Berg nel 1998. Ricordandone la trama spietata, non è un caso, infatti, che l’intera operazione abbia a che fare con l’impossibilità di discernere il reale quando si presentano numerosi dati contrastanti ma tutti plausibili. In particolare l’astista fa riferimento ai ricorrenti atti di violenza sulle donne, ispirandosi liberamente all’episodio biblico di Susanna e i Vecchioni ‒ uno dei più antichi racconti di molestie sessuali praticate a scapito di una fanciulla da due anziani giudici che, minacciandola, tentano di farla cedere ai loro abusi.

La vicenda però è stata sapientemente farcita di dettagli tratti dalla storia dell’arte, dalla letteratura, dalla contemporaneità e dalla sua fantasia, tanto da rendere la rappresentazione ambigua e frammentata: Mastrovito, infatti, aggiunge particolari che provengono dal mito di Apollo e Dafne (riconoscibili dal corpo di donna trasformato in arbusto), dalla controversa vicenda che ha riguardato Ambra Battilana Gutierrez (modella italo-filippina finalista a Miss Italia nel 2010 coinvolta prima nello scandalo di Arcore in Italia e poi vittima di molestie sessuali a New York da parte di un noto produttore cinematografico), dal capitolo XXVII di Pinocchio (in cui il burattino viene arrestato dai gendarmi), nonché dal mito della caverna narrato da Platone.

I personaggi, inoltre, non sono identificabili e presentano maschere a forma di solidi geometrici, come il solido della Melancolia ‒ rappresentato in un’incisione da Albrecht Dürer nel 1514 evocando l’impossibilità di conoscere sino in fondo la realtà dei fatti.

L’artista ci ha raccontato alcuni dettagli della mostra romana, anticipando il suo nuovo lavoro che sarà presentato il 18 settembre in occasione della quindicesima edizione della Biennale di Lione.

Andrea Mastrovito

L’INTERVISTA

Cercandoti sui motori di ricerca appari prima come regista, poi come autore di libri, e solo dopo come artista. Questo perché ti esprimi utilizzando diversi media: dal disegno alle installazioni all’audiovisivo. Raccontaci come si è evoluta la tua ricerca artistica.

Ahahah, è vero. Ricordo quando, in accademia, Stefano Arienti mi chiedeva se, da grande, volevo essere un artista o uno scrittore, dato che passavo i giorni a dipingere in aula e le notti a scrivere racconti che poi stampavo, rilegavo e rivendevo in classe… Devo senz’altro ringraziarlo: Stefano mi fece capire – col suo esempio ‒ che tutto era possibile e potenzialmente valido e prezioso. Così nei due anni della sua docenza a scuola cominciai ad abbinare alla pittura il disegno, l’incisione, la performance, l’installazione e il video, lasciando che fossero l’intuizione, la sinestesia e l’associazione di gesti e significati a farsi invenzione plastica e quindi a guidare la mia ricerca. Ancora oggi, fondamentalmente, seguo lo stesso metodo, sia nelle arti visive che nel cinema che nella letteratura (anche se, contrariamente a quanto afferma Google, sono in primis un artista…).

Le tematiche che affronti sono le più varie. In questa mostra il tuo interesse si sposta sul rapporto della donna con l’uomo, un tema che ti porta ad attingere dalla tradizione (i riferimenti a Susanna e i Vecchioni, Apollo e Dafne, Albrecht Dürer) e dalla contemporaneità (la vicenda di Ambra Battilana Gutierrez). Come mai hai voluto affrontare questo argomento?

Quando Ilaria Bernardi, la curatrice della mostra, mi chiese un progetto per la Galleria Nazionale – un progetto che parlasse del nostro tempo e anzi possibilmente della più stretta attualità – pensai subito ad Ambra. Ambra da qualche anno è una mia amica, a New York, e, seppur giovanissima, ha una storia incredibile: praticamente da sola – con l’aiuto di Ronan Farrow, poi premiato col Premio Pulitzer – ha smontato il castello di bugie di Hollywood. E questo dopo che, in Italia, era stata una delle poche a denunciare Berlusconi per le famose cene di Arcore.

La sua vicenda esemplifica perfettamente le dinamiche del nostro tempo e dei mass e social media: il passaggio da victimizer a victim è stato immediato nel momento in cui la sua figura venne riabilitata dal celebre articolo di Farrow. Eppure – come certificano moltissimi commenti alla mostra stessa – se in America è considerata quasi un’eroina, da noi è ancora vista come un personaggio molto ambiguo. È il simbolo perfetto della nostra epoca, in cui la verità è soltanto un’opinione e nulla più.

Non è la prima volta che ti poni nel mezzo tra verità e menzogna. Hai ricreato spazi di carta e riproposto in chiave ironica opere del passato. L’uso del tutto originale della fotocopia, poi, ti ha permesso di giocare con lo spazio e anche con il tempo. Questa volta come hai voluto rendere questo intricato rapporto tra le tante versioni di un fatto?

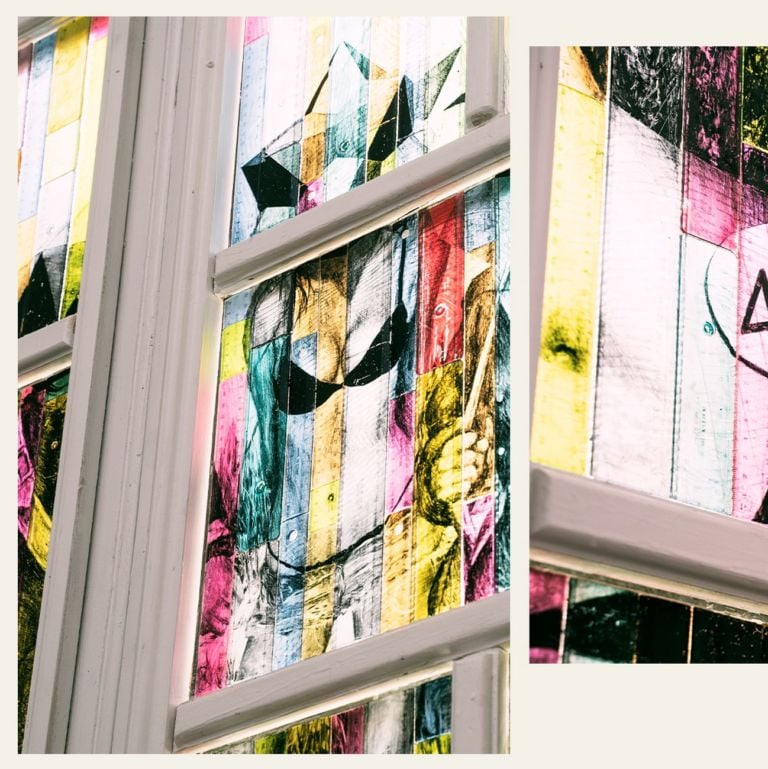

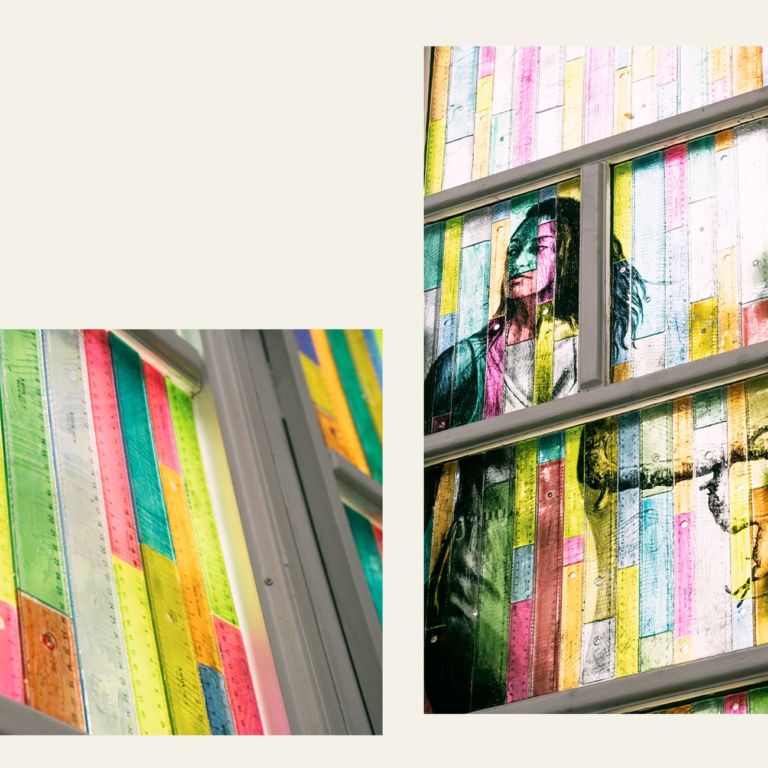

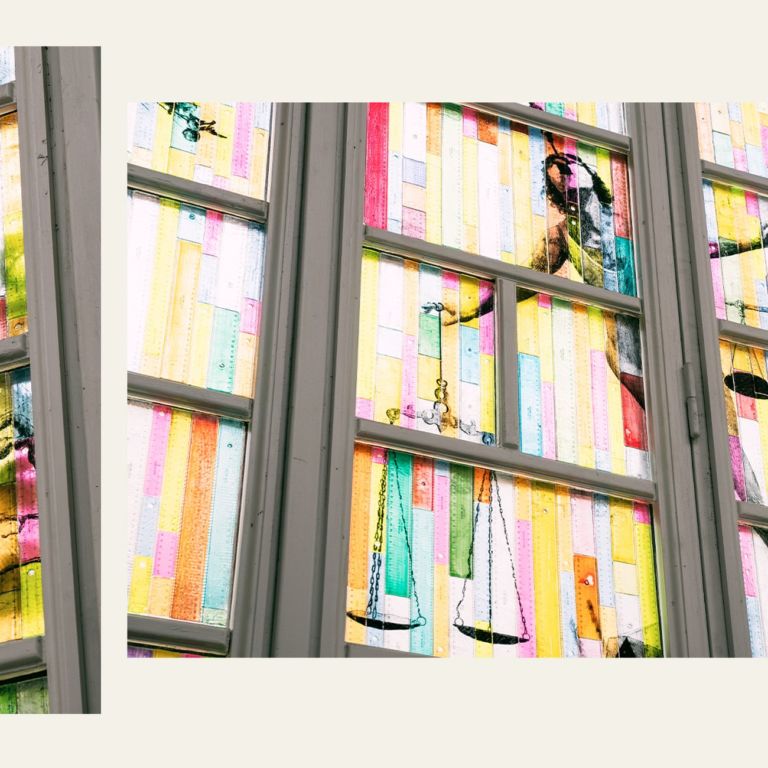

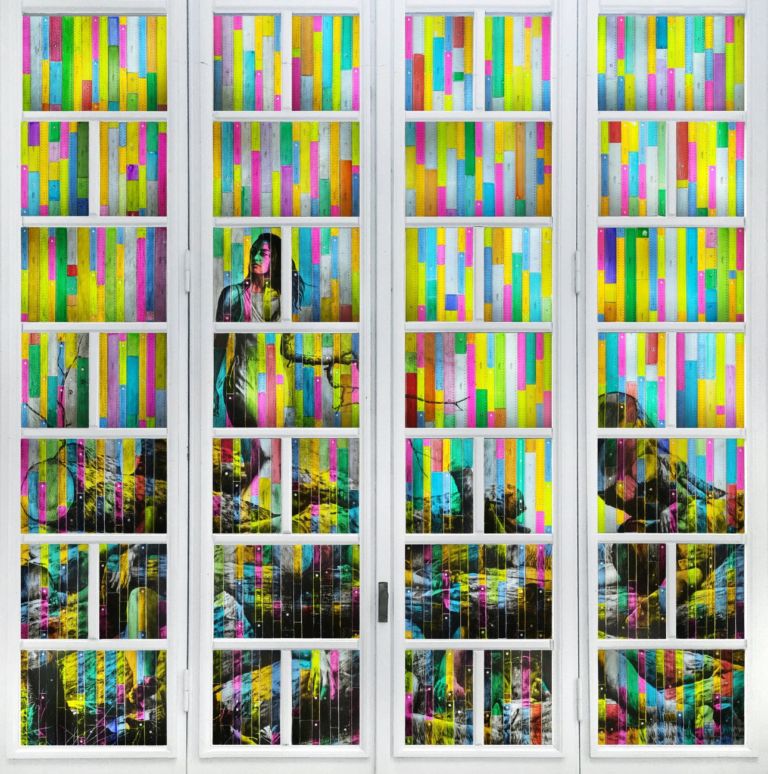

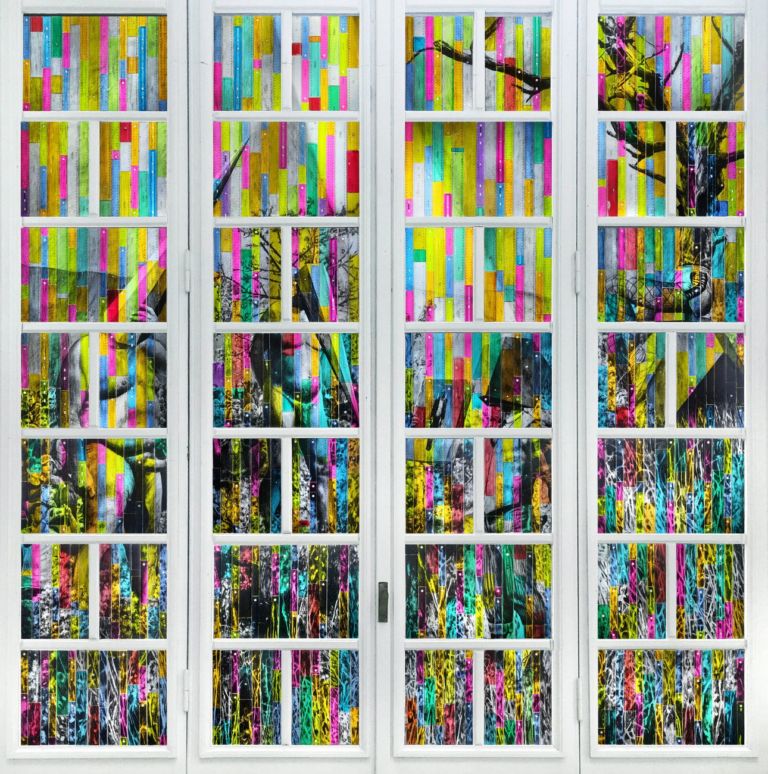

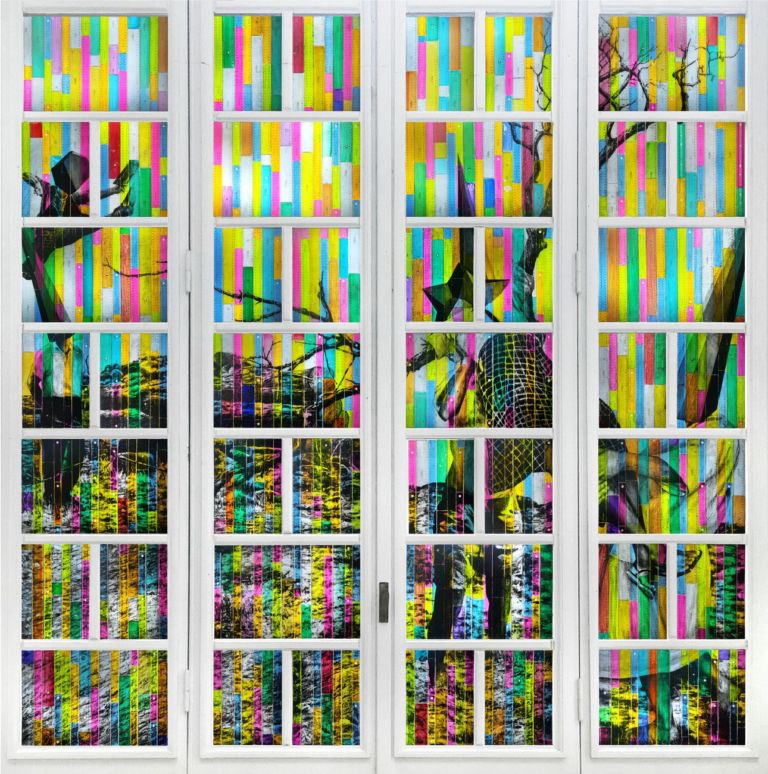

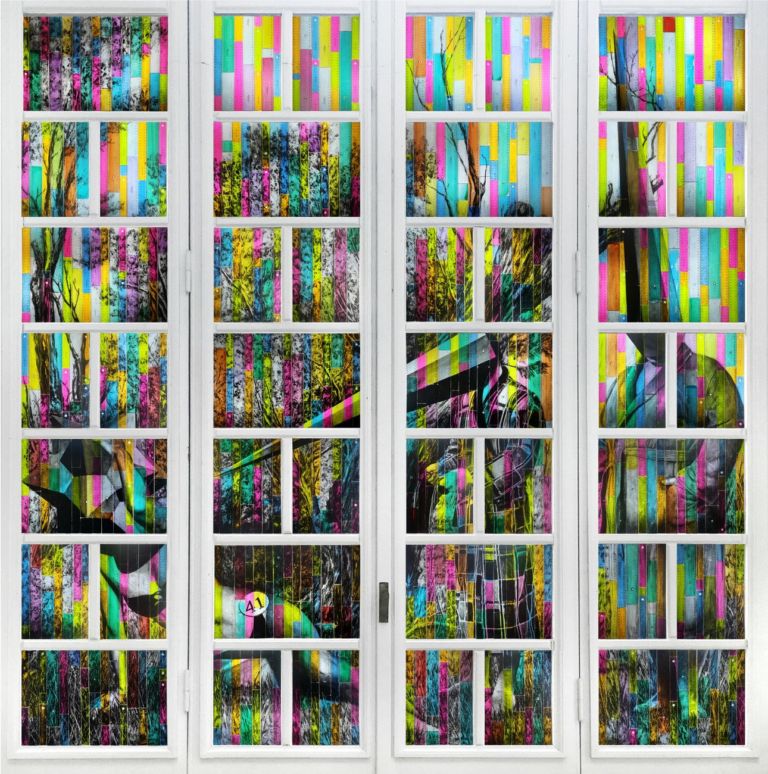

Ho sfruttato l’architettura degli spazi, come faccio spesso, del resto. Le cinque grandi vetrate sposavano l’idea di un racconto in cinque atti – scandito come una pièce teatrale – e le ho ricoperte di migliaia di righelli colorati. Il righello simboleggia la volontà di ricerca della verità e di misurazione della stessa e del reale. Di contro, le immagini disegnate sulle vetrate riportano scene ambigue in cui più storie e più verità si sovrappongono, mescolandosi e riflettendosi poi come macchie colorate sul muro opposto, richiamando la caverna di Platone e, anche lì, i vari livelli di conoscenza e cognizione del reale.

Andrea Mastrovito, Very Bad Things, 2019. Courtesy l’artista e La Galleria Nazionale, Roma. Photo Francesco Ruffini

Come mai hai scelto di ripetere, lungo il corridoio, la scritta “Just what is truth? I cannot tell I cannot feel” ?

“Just what is truth? I cannot tell I cannot feel” è in realtà anche l’ultima frase del mio film, NYsferatu – Symphony of a Century (2017), che è, in fondo, un lungo e sentito autoritratto dipinto sullo sfondo del mondo che mi circonda (New York, in quel caso). Riprendendo la stessa frase all’ingresso della mostra, e ripetendola di fronte a ogni vetrata, ho voluto creare un nesso diretto non solo col resto del mio lavoro ma, essenzialmente, con quello che sento in questo momento.

Parlaci del tuo prossimo lavoro che esporrai dal 18 settembre in occasione della Biennale di Lione

Le Monde Est Une Invention Sans Futur – a cura di Fanny Robin ‒ è una mostra a cui tengo moltissimo, non solo perché inclusa nel programma ufficiale della Biennale di Lione: la natura degli spazi della Fondation Bullukian, divisi sostanzialmente in quattro grandi aree, separate a due a due da un ampio giardino, mi ha permesso di studiare un percorso dal buio alla luce, dal nero al colore, dalla distruzione alla ricostruzione attraverso quattro opere che esemplificano tutto lo spettro della mia ricerca recente.

Come hai disposto le quattro opere negli spazi della Fondation Bullukian?

Da un lato, nello spazio Bellecour, la proiezione di NYsferatu – Symphony of a Century (con l’esposizione di circa settanta disegni originali) si accompagna a una prima opera site specific, un pavimento in legno intarsiato di oltre 120 metri quadri, in cui i personaggi dei fratelli Lumiere (originari proprio di Lione) vengono catapultati nel nostro tempo in sette diversi riquadri. Le dinamiche narrative e plastiche dell’opera partono dai pavimenti marmorei delle grandi cattedrali rinascimentali rileggendoli attraverso segni, sovrapposizioni e assemblaggi guidati dal flusso di coscienza. Le due opere assieme raffigurano un mondo nero e votato all’autodistruzione.

All’altro lato del giardino, The island of Dr. Mastrovito (un’installazione di oltre 1500 libri ritagliati del 2010 che ha già girato il mondo in varie forme) e The man who could work miracles (una grande vetrata realizzata con una tecnica simile a quella di Very Bad Things) partono da oggetti caduti in disuso (libri destinati al macero e righelli di plastica) portandoli a nuova vita, usando il colore e la luce che penetra dalle grandi vetrate dello spazio Boissac. Questa dicotomia rappresenta bene tutto il mio lavoro, che rimbalza di continuo tra morte e vita, cibandosi di tutto quanto è contenuto in quel piccolo, infinito spazio inconoscibile.

‒ Donatella Giordano

1 / 18

1 / 18

2 / 18

2 / 18

3 / 18

3 / 18

4 / 18

4 / 18

5 / 18

5 / 18

6 / 18

6 / 18

7 / 18

7 / 18

8 / 18

8 / 18

9 / 18

9 / 18

10 / 18

10 / 18

11 / 18

11 / 18

12 / 18

12 / 18

13 / 18

13 / 18

14 / 18

14 / 18

15 / 18

15 / 18

16 / 18

16 / 18

17 / 18

17 / 18

18 / 18

18 / 18

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati