Geometrie interiori. Parola a Daniel Steegmann Mangrané

All’HangarBicocca di Milano, oltre venti opere, prodotte dal 1998 a oggi da Daniel Steegmann Mangrané, avvolgono e coinvolgono i visitatori in un'indagine estetica dedicata al tema della complessità ecologica. Interferendo nella dialettica tra uomo e natura.

Lo spazio dello Shed si presenta, dopo molti mesi, etereo. Il vuoto sembra essere diventato più leggero, più ampio, geometrico e artificiale, naturale e innaturale, HangarBicocca ha un nuovo volto, uno sguardo più luminoso. Daniel Steegmann Mangrané (Barcellona, 1977; vive a Rio de Janeiro) ha appena presentato la sua prima mostra monografica in un’istituzione italiana. Che, per l’occasione, lo ha accolto in piena luce.

In che modo le dimensioni animali e vegetali potrebbero essere arricchite dalle geometrie artificiali e umane in Phasmides (2012) e Orange Oranges (2001)? Qual è, secondo te, il rapporto tra organico e non organico all’interno della mostra?

Ho sempre pensato che tutte quelle divisioni fossero solo strutture concettuali, ma nessuna vera categoria. Allo stesso modo in cui non c’è mente senza un corpo, non c’è cultura senza natura. Ma 400 anni di pensiero moderno hanno colonizzato le nostre menti così profondamente che siamo arrivati a credere che quelle divisioni sono reali, che umani e non umani sono completamente diversi ontologicamente, persino opposti. Io non la penso così. Innestare forme geometriche e organiche, permettere alla geometria di operare in modo organico, o migliorare la geometria interna degli elementi naturali è per me un modo molto semplice e diretto per iniziare ad affrontare quelle domande e confondere quelle divisioni.

Daniel Steegmann Mangrané. Photo Lorenzo Palmieri. Courtesy Pirelli HangarBicocca

Parlando di Holograma 6 (Estrutura com bicho) (2013) e A Transparent Leaf Instead of the Mouth (2016-17) potresti definire la tua idea di mimetismo negli insetti?

In biologia la capacità di un animale di nascondersi nei suoi dintorni è conosciuta come cripsis, dal greco Cryptos, che significa “nascosto in bella vista”. Gli insetti stecco e foglia appartengono alla più grande famiglia animale di Phasmatodea, o phasmids, e hanno preso il loro nome dalla parola greca phasma, che significa fantasma o apparizione. Per me gli insetti stecco sono un simbolo di qualcosa che appartiene a due diversi regni, l’animato e l’inanimato, allo stesso tempo oggetto e soggetto, figura e sfondo, ma anche un elemento che ossessiona il nostro presente. Con la sua presenza ambivalente l’animale sembra dissolversi all’interno dei propri dintorni, ma li contamina e li infonde con la propria vita: ogni ramoscello o foglia diventa sospetto di essere qualcos’altro … e sai cosa? Loro sono davvero qualcos’altro!

Che tipo di dialogo intrattiene Phantom Architecture (2019) con il vuoto di Shed e perché hai scelto di illuminare lo spazio attraverso la luce naturale?

Lo Shed è uno spazio abbastanza impressionante da solo, senza pareti e colonne; le travi e la struttura del soffitto sono molto attuali, in metallo. Il carattere industriale è davvero prominente e, per me, un po’ opprimente. Per molti anni tutte le finestre e i lucernari sono stati chiusi, oscurando completamente lo spazio. Sapevo fin dal primo momento che li avrei aperti, lasciando entrare la luce naturale e collegando così l’interno e l’esterno, per permettere ai cambiamenti del tempo e al movimento del sole di modificare lo spettacolo. Per me un museo non può più essere un luogo isolato da ciò che lo circonda, dove i manufatti sono presentati in condizioni ottimali, ma dovrebbe essere un luogo in cui è possibile rinegoziare e riconfigurare la nostra relazione con la realtà. Credo che questo processo sviluppi una nuova relazione richiesta, una nuova architettura. In ogni caso, quel che importa non è ciò che accade all’interno del museo, ma quel che succede quando usciamo e affrontiamo di nuovo la realtà. La mostra è un mezzo, un registro incredibilmente ricco, capace di tali trasformazioni.

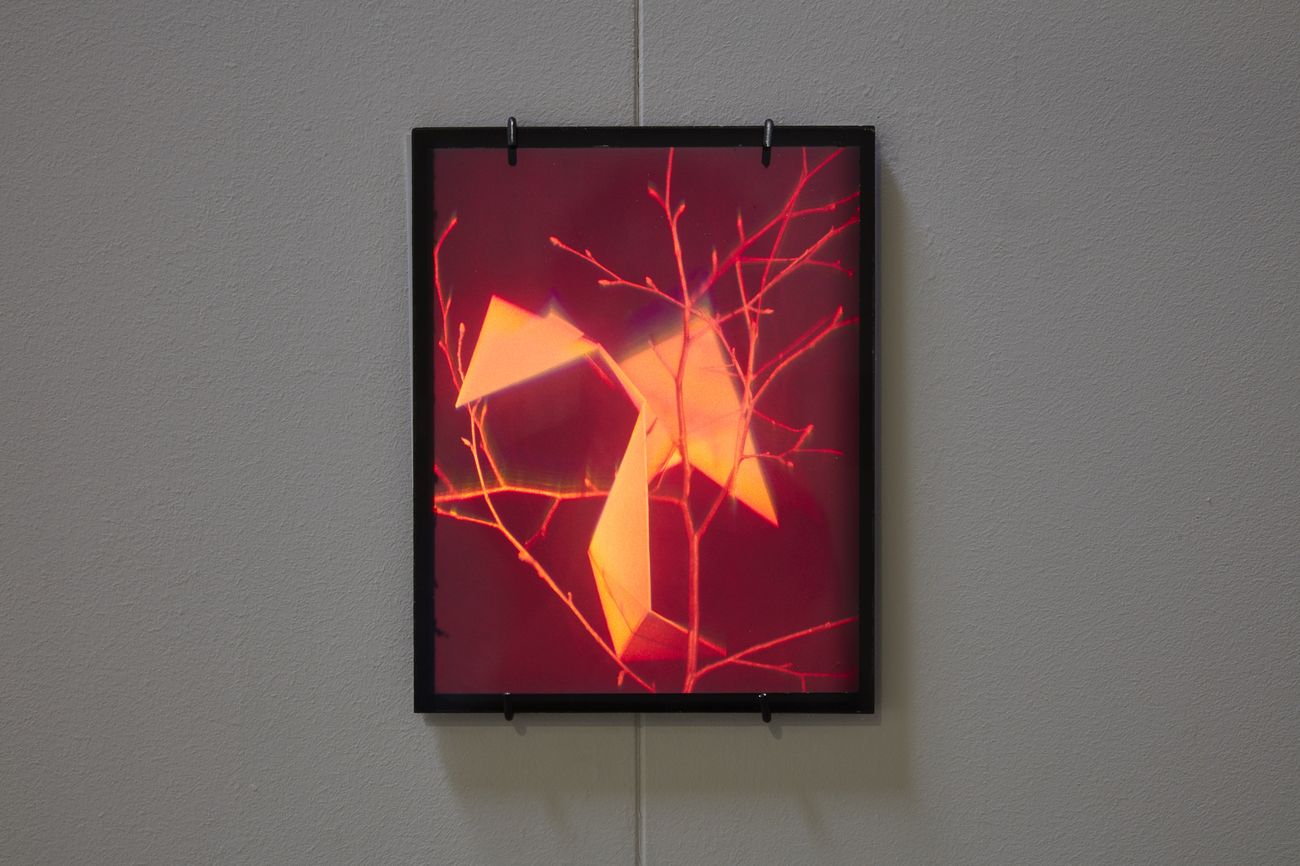

Daniel Steegmann Mangrané, Orange Oranges, 2001. Installation view at Pirelli HangarBicocca, Milano 2019. Courtesy l’artista & Esther Schipper & Pirelli HangarBicocca. Photo Agostino Osio

Potresti formulare un messaggio, una chiave di lettura concettuale per i visitatori A Leaf-Shaped Animal Draws The Hand?

Al Pirelli HangarBicocca ho cercato di trattenere il corpo degli spettatori nell’architettura più delicata, conducendo il loro movimento attraverso lo spazio, ma senza mai imporre una direzione, un ordine o un percorso unici. L’esperienza del visitatore attraversa lo spazio vagando da momenti di concentrazione su dettagli molto piccoli fino ad attimi in cui l’intero spazio viene catturato all’interno di una vista unica. Questo dà un ritmo allo sguardo, che potrebbe essere assimilato alla respirazione. L’approccio sembra una strategia di molti che richiede più tempo possibile. L’intenzione è di raggiungere un momento in cui il visitatore smette di interagire con le singole opere, ma si rende conto di essere aggrovigliato nelle mille relazioni che sprigionano, tra il proprio movimento intrinseco al percorso, le opere e le relazioni create da ogni componente. Credo che solo da quel momento la mostra potrà realmente rappresentare l’interesse di una ricerca.

‒ Ginevra Bria

1 / 13

1 / 13

2 / 13

2 / 13

3 / 13

3 / 13

4 / 13

4 / 13

5 / 13

5 / 13

6 / 13

6 / 13

7 / 13

7 / 13

8 / 13

8 / 13

9 / 13

9 / 13

10 / 13

10 / 13

11 / 13

11 / 13

12 / 13

12 / 13

13 / 13

13 / 13

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati