Generazione Bellezza, il nuovo programma RAI dedicato al patrimonio culturale nostrano

Smettere di avere paura e dare fiducia alle nuove generazioni. Sono questi i consigli di Emilio Casalini, “voce” della trasmissione in onda su RAI 3 dal 6 al 10 gennaio, per valorizzare davvero il patrimonio artistico-culturale italiano. Ne abbiamo parlato proprio con lui.

I musei, e il comparto culturale tutto, oggi, si sta rinnovando nelle sue peculiarità essenziali di valore, di mission, di prospettive comunicative e di disseminazione, quindi anche dei principi educativi e formativi, e in modo radicale. Eppure il nostro bel Paese non riesce ad avvalersi pienamente delle incredibili risorse che possiede e a impiegarle nel migliore dei modi. Come mai? Lo abbiamo chiesto a Emilio Casalini, giornalista, autore del libro Rifondata sulla bellezza e conduttore televisivo che inaugura il 2020 con la sua nuova trasmissione, Generazione Bellezza, in onda dal 6 al 10 gennaio 2020 in prima serata su RAI 3.

Oggi al patrimonio culturale viene chiesto sempre più di essere vero e proprio apparato “produttore di cultura”, non più elemento statico. A musei e luoghi di cultura, di conseguenza, la richiesta è quella di essere elementi vivi e vitali delle città, ponti di connessione e trasmissione, ma anche di creazione e formazione del sapere. Ma non solo, a loro è chiesto di essere tanto attrazioni turistiche che centri di educazione empatica e visiva. Generazione Bellezza prova a chiarire questa complessa evoluzione e soprattutto a spiegare come l’intero settore la stia affrontando. Dicci di più di questa trasmissione che, giocando sulle parole, vuole aiutarci ad affermare, come dici tu, che “la bellezza genera azione e che l’azione genera bellezza”.

È una trasmissione che racconta l’azione di chi non si è accontentato di quello che aveva davanti gli occhi e ha iniziato ad agire per valorizzare il patrimonio che lo circonda. Senza aspettare l’aiuto dal cielo o dallo Stato. Talvolta convincendo le istituzioni a collaborare, altre volte facendo tutto da soli. È un programma anche sulla narrazione della nostra bellezza, di cui siamo troppo spesso passivi, viziati, eredi. Io di questo mi sono sempre occupato, con vari linguaggi, di narrazione, e oggi mi sembra che ne abbiamo davvero bisogno. Basti pensare a quanto poco sono raccontate, sui nostri territori e in modo permanente, le nostre tradizioni, i nostri miti e leggende, la nostra storia, la nostra arte, che pure il mondo conosce e da cui è affascinato. Questa eredità è un flusso vivo mentre noi lo trattiamo come un corpo morto, una salma di cui però ci piace vantarci e goderne i frutti. Manca l’azione, il coraggio di trovare nuove idee, di mettersi in gioco, come invece ha fatto, ed è uno degli esempi che trattiamo nel programma, un ragazzo a Vicoforte, in provincia di Cuneo.

Raccontaci di più.

Qui c’è un santuario con la più grande cupola a forma ellittica del mondo che custodisce il più grande affresco a tema unico mai realizzato: oltre seimila metri quadrati di arte che per secoli le persone hanno visto dal pavimento della chiesa. Fino a quando è arrivato Nicola Facciotto, che ha pensato a come portare i visitatori fino agli antichi camminamenti che sfiorano gli affreschi, in cima alla cupola. Il risultato è il progetto Magnificat: ventimila visitatori, decine di ragazzi occupati, un indotto di 400mila euro nei dintorni e un’esperienza indimenticabile per chiunque arrivi. Valorizzando quello che già c’era, mettendo una ringhiera dove non si poteva passare. Ecco, la ringhiera è il focus, l’idea vincente, apparentemente banale ma nessuno ci aveva pensato prima. La sfida è immaginare mille ringhiere sui cornicioni del nostro patrimonio: per arrivare a toccarlo, per coglierne l’essenza, per viverlo appieno. Facendolo con le proprie forze, creando un nuovo modo di pensare l’impresa culturale. Una vera azione che genera sviluppo grazie al racconto della bellezza.

Generazione Bellezza. Vicoforte

Nella terza puntata dell’8 gennaio ti occuperai particolarmente di musei. Nella costruzione e nella presentazione di contenuti culturali, i musei sono chiamati sempre più a pensarsi come espressione di una collettività, facendo propri nuovi principi dell’accessibilità culturale, non solo architettonica ma anche cognitiva, insieme a nuove modalità nella diffusione culturale. Ma oltre gli intenti più meritori, è davvero così? Veramente musei e patrimonio in Italia oggi sono accessibili culturalmente e attivamente vettori di una nuova “formatività sociale”?

No, non lo sono. Non ancora. Non abbastanza. Molte cose sono cambiate negli ultimi anni grazie alla riforma dei musei principali, ma siamo ancora lontani da una vera accessibilità culturale diffusa. Finché nei templi delle muse troveremo ancora parole come “sostruzione”, “olpe con orlo trilobato”, “aggettante” e così via, sarà negato un vero accesso al sapere di cui siamo custodi. Siamo di fronte al tradimento perpetrato da una casta di sacerdoti che, come quando veniva usato il latino nella Chiesa cattolica, ancora usa un linguaggio inaccessibile che impedisce la condivisione delle nostre storie, della nostra identità più bella perché variegata nel tempo e nello spazio. Cennino Cennini, pittore e storico dell’arte del 1300, ne Il Libro dell’Arte scrive che Giotto “rimutò l’arte del dipingere di greco in latino e ridusse al moderno”. Fu la rivoluzione. Perché chiunque entrava nella Cappella degli Scrovegni poteva accedere autonomamente alla storia di Gesù e sentirlo parte della propria quotidianità grazie all’umanità che Giotto infondeva ai suoi soggetti. Ecco, abbiamo ancora bisogno di trasformare quel linguaggio bizantino che pervade ancora troppi musei e aree archeologiche in una lingua moderna, comprensibile, emozionante.

Ci sono realtà che già si muovono in questa direzione?

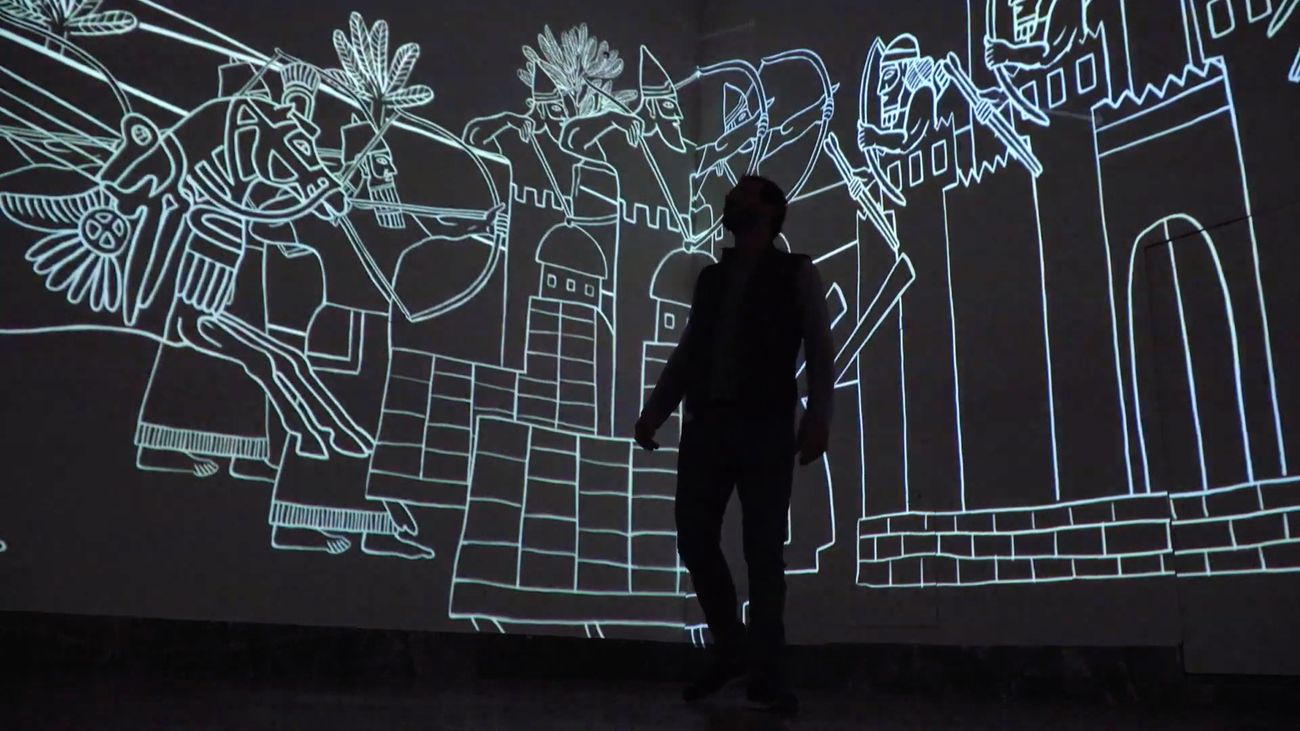

I buoni esempi ci sono e abbiamo dedicato una puntata proprio a questo, alla contaminazione dei linguaggi come avviene al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dove un videogioco è diventato strumento di narrazione, dove ci sono stanze multimediali con strumenti di realtà aumentata, dove tutto è vivo e le opere del museo sono arrivate persino all’aeroporto di Capodichino accogliendo e salutando i viaggiatori. Il prossimo passo io spero sia portarle anche nei centri commerciali, lì dove la massa delle persone oggi passa parte del suo tempo, contaminando un non-luogo, incuriosendo chi fa acquisti, stimolando alla conoscenza. Come hanno fatto a Siponto, vicino a Manfredonia, dove il Parco Archeologico ha realizzato la meravigliosa opera in rete metallica di Edoardo Tresoldi, ricreando il volume originario di una basilica paleocristiana. Coraggio, visione, creatività, narrazione. Qui, dove venivano poche persone, oggi arrivano a decine di migliaia, creando anche valore economico per il territorio.

Si crea occupazione, un valore di poca importanza per i puristi che pontificano con il sedere ben coperto da ottimi contratti statali a tempo indeterminato, mentre i ragazzi scappano dal nostro Sud. Non valorizzare la bellezza è tradire la democrazia. Siamo tutti coinvolti, ognuno con il suo ruolo, nel fare o meno la nostra parte per rendere davvero accessibile, fruibile e vivo il nostro immenso patrimonio.

Dici di voler aiutare a diffondere una nuova “narrazione di noi stessi e del nostro Paese. Per capire e raccontare perché noi italiani siamo così strani da non valorizzare la più grande ricchezza che abbiamo”. Come nasce questa volontà di raccontarci come ci raccontiamo? E a che punto siamo?

Ho fatto per vent’anni il giornalista, che è un particolare narratore della realtà, e oggi studio le architetture della narrazione che valorizzano l’identità. Ogni racconto è fatto di contenuto e di linguaggio, di idee e di vestiti con cui si presentano. Se ti vesti male, con gli abiti macchiati, laceri e che puzzano, non è più solo una questione di estetica ma di rapporti, di rispetto verso chi incontriamo, di sostanza. Per raccontare serve consapevolezza del contenuto e noi ce ne siamo fregati per decenni. Non solo per i beni culturali ma per tutto. La nostra memoria, le nostre tradizioni, il nostro artigianato, il nostro paesaggio. Detta così sembra un vecchiume, invece la narrazione del nostro cibo porta miliardi di export e migliaia di occupati. La narrazione dell’artigianato e della manifattura significa moda e design, con tutto quello che ne consegue. La narrazione del paesaggio porta con sé quella cura che, dove ben applicata, consiste in un’economia sana e sostenibile. Pensa alle montagne del Trentino Alto Adige, dove tutto è curato. Non c’è praticamente disoccupazione, e non c’entra la regione a statuto speciale, anche la Sicilia lo è. C’entrano invece molto la cura e la consapevolezza: perché il racconto di chi siamo mostra il valore che ci diamo. E sulla narrazione dell’identità culturale, di quell’immenso mosaico che è il nostro patrimonio, siamo a distanze siderali da quello che potremmo fare. Ma questo è anche un bene perché abbiamo speranza di potercela fare.

Generazione Bellezza

In che senso?

È tutto ancora lì, in attesa di essere raccontato infiniti modi. I contenuti li abbiamo, dobbiamo tradurli in linguaggio comprensibile ed emozionante. Per essere il primo Paese al mondo non solo per i beni UNESCO, ma per un turismo culturale emozionale. Ricordandoci che la narrazione è un mestiere complesso che non può essere gestito da un archeologo o uno storico dell’arte, così come io non mi permetto di valutare un’opera d’arte o studiare un reperto. Mi fido di chi sa fare il suo mestiere. Se iniziamo a fidarci e ad ascoltare, poi tutto diventa più semplice.

Fiducia e consapevolezza: in quest’ottica i visitatori non sono più soltanto destinatari ma parte attiva del processo di produzione culturale. Musei e beni culturali dunque diventano opera collettiva?

Assolutamente sì. Chiunque non capisca quanto tutto sia cambiato e non sia pronto a mettersi in gioco farebbe meglio a ritirarsi. Viviamo in un altro mondo, ma troppi non vogliono ancora rendersene conto. Pensa ai docenti, in particolare quelli delle superiori e delle università. Per secoli è stato “facile” trasmettere un sapere che detenevano in modo esclusivo e consegnarlo agli studenti. Oggi invece succede che gli allievi abbiano conoscenze più aggiornate dei loro docenti. L’unico approccio vincente è quello di condividere il percorso e usare l’esperienza per guidare insieme la barca. Coinvolgere i visitatori nel processo di produzione culturale è la strada e per gli strumenti forse basterebbe mettersi in ascolto. Perché non chiediamo ai nostri ragazzi come racconterebbero un percorso museale sugli etruschi? Magari lo realizzerebbero sulla banchina del porto o tra i binari di una stazione, riqualificandola, creando interesse e promuovendo cultura fuori delle mura del museo. Non significa abdicare al ruolo e alla professionalità ma creare spazi reali per nuove idee, nuove proposte, nuovi strumenti e nuovi linguaggi. In questo senso esperienze come i musei diffusi sono una delle strade più interessanti. Anche per il significato della parola “museo”. Penso a Sciacca dove 55 associazioni di cittadini ed enti hanno aderito all’Ecomuseo dei 5 sensi. Una comunità che si prende la responsabilità di valorizzare la propria identità formata da arte, tradizione, cultura, paesaggio. Tutto intrecciato. Questa è la strada.

Un ascolto che apre a una crescente volontà delle istituzioni culturali di colmare le distanze con i “nuovi pubblici”, ma talvolta le risposte paiono messe in atto in modo un po’ compulsivo. Così in molti parlano di una rincorsa ai “social”, che spingerebbe la cultura a farsi brand. La cultura corre davvero questo rischio, se di rischio possiamo parlare?

Non capisco questo timore dei selfie. Mio nonno faceva centinaia di diapositive che poi guardavamo in serate interminabili. Se avesse potuto fare l’autoscatto solo girando la macchina fotografica, avrebbe fatto centinaia di selfie insieme alla nonna. E se avesse potuto mandarle agli amici lo avrebbe fatto di gusto. Valorizzare i luoghi attraverso le foto condivise dai visitatori non costa nulla, ma permette una diffusione esponenziale. Ancora una volta c’è paura di confrontarci con il mondo reale. Il brand non è l’identità ma è il richiamo forte, condivisibile, comunicabile, che attira. Come una bella insegna per un ristorante dove poi trovi qualità o meno, dipende dal cuoco. E molto oggi è legato alla possibilità di fare selfie, di fare foto che si condividono.

Generazione Bellezza. Solomeo

Ci fai qualche esempio?

A Verona arrivano un milione di persone per visitare un cortile creato negli Anni Trenta dalla geniale intuizione del direttore dei musei scaligeri dell’epoca. Il professor Antonio Avena ha preso una meravigliosa storia d’amore scritta da un inglese, si è ispirato a un film hollywoodiano del 1937 che aveva ottenuto un enorme successo e ha ricreato i luoghi shakespeariani evocando la casa di Giulietta, regno assoluto di migliaia di selfie quotidiani che vengono poi visti da milioni di persone. Questo è oggi il brand che attira i turisti da tutto il mondo, che poi scoprono una bellissima città, la sua arena, i suoi monumenti, le sue tradizioni. Un’intera città vive di quell’intuizione e con essa anche l’arte e la cultura di cui è permeata.

Ecco, se lo facesse oggi quel direttore sarebbe fucilato dai puristi della storiografia, mentre dovremmo solo imparare da lui l’arte della narrazione e replicarne il metodo con equilibrio e buon senso.

Il discorso sulle eccellenze culturali non può evitare di prendere in considerazione anche gli aspetti economici legati a esse. Cosa ne pensi?

Prendiamo le mostre. C’è chi le critica in modo radicale giocando di sponda con gli estremisti dello spettacolo autoreferenziale. E si lascia da parte il semplice buon senso, le cose fatte bene.

Ricordo anni fa una mostra a Padova, sugli antichi veneti, i Venetkens. Gli stessi oggetti che magari giacevano in qualche museo di periferia erano collocati lungo un percorso semplicissimo, ma splendidamente raccontati per il loro uso. Quella mostra ha attirato decine di migliaia di persone. Hanno guadagnato con la vendita dei biglietti? Benissimo. Che problema abbiamo con i soldi da cui tutti noi dipendiamo per vivere? Perché il mondo della cultura deve nascondersi dietro l’alibi della non commerciabilità della stessa? Quando inizierà una vera e profonda discussione sull’accountability nella gestione dei beni culturali? Solo ignoranti e in malafede la declinano con la mera vendita dei biglietti. Siamo già molto più avanti e ci sono molti strumenti. Ma abbiamo paura della complessità, del confronto, del monitoraggio trasparente, della valutazione e si preferisce rimandare. Spero nella fine della paura, anche quella di sbagliare. Ma usando quell’antica saggezza della Serenissima poi ripresa anche nella legge speciale per la salvaguardia di Venezia del 1984 che imponeva di agire in modo “sperimentale, reversibile e graduale”. Applicare questi criteri per la salvaguardia della nostra promozione culturale sarebbe un passo in avanti. Avere un organismo partecipato, non politico apicale, ma partecipato dai migliori soggetti pubblici e privati, che sappia valutare il successo di un’impresa culturale sarebbe un inizio per dare valore alle best practice e renderle più sostenibili, dando una scossa a chi si culla nell’immobilismo garantista.

Generazione Bellezza. Emilio Casalini al MANN di Napoli

A proposito di best practice, in un momento di profonda revisione dell’intero comparto culturale, cosa occorre affinché i nostri musei siano sempre di più istituti al servizio della società e del suo sviluppo?

Abito a Roma, in zona Piazza Vittorio e, fino al 2017, a pochi metri da casa mia c’era il Museo Nazionale d’Arte Orientale “Giuseppe Tucci” (MNAO). Un sito culturale con opere da Cina, India, Corea, Giappone, che spaziava nelle epoche. Collezioni eccezionali con capacità di narrazione pari a zero e potere emozionale sottozero. La zona di Piazza Vittorio è una delle più multietniche della Capitale e la popolazione di origine orientale è importante. Ma i due mondi erano impermeabili e la presenza/assenza del museo una delle tante occasioni mancate per avvicinare le culture. Eppure sarebbe bastato aprirsi. Cosa che invece ha fatto meritoriamente il Museo Egizio di Torino guidato da Christian Greco quando ha proposto uno sconto alle coppie di stranieri di lingua araba: nulla a che fare con la religione, ma puro marketing culturale e promozione del museo di successo, visti i numeri che l’istituto continua a mietere. Il punto è sempre lo stesso: quando apri le porte blindate dei musei inizia un’osmosi con il territorio che ti circonda, in molti casi multietnico, e tutti ne guadagniamo. Ma devi avere la forza di aprire quei baluardi fortificati. Gli stimoli che vengono dalla Convenzione di Faro sono ancora tutti da mettere a terra, ma il futuro va in quella direzione, piaccia o meno.

Hai nominato Faro, convenzione che rimanda alla partecipazione culturale e al “diritto di fruizione”, temi diventati centrali tanto per gli stessi istituti culturali quanto nell’elaborazione delle policy di governance culturale, fino a stimolare anche una vera e propria nuova pedagogia del patrimonio con il coinvolgimento degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Cosa ci possiamo aspettare da questo nuovo interesse verso il “valore” del patrimonio e da questa prospettiva di grande responsabilità che una richiesta di maggior interazione tra i luoghi della cultura e i propri pubblici porta con sé?

Negli ultimi tre anni ho incontrato circa ventimila studenti, girando le scuole di tutta Italia, che mi chiedevano: “Ma noi che possiamo fare?”. Da lì è nato il progetto Cantieri di Narrazione Identitaria, che semplicemente crea uno stimolo e uno spazio per progetti e azioni. L’amministrazione comunale chiede ai suoi futuri cittadini quale elemento dell’identità vorrebbero valorizzare (contenuti) e come farlo (strumenti). I ragazzi scelgono in totale libertà, i progetti competono tra di loro e i migliori vengono offerti ad amministrazioni pubbliche lungimiranti. Nulla di nuovo, ma semplicemente azioni per creare spazio. Dobbiamo interagire con chi sarà cittadino a breve, ascoltare, dare fiducia. Così l’azione privata assume valore pubblico. E quando questo avviene va riconosciuto. Nuovi strumenti, nuove proposte, nuove azioni. Siamo ancora un popolo estremamente creativo, vivo, geniale. Solo troppo chiuso nella propria paura. Questo non significa fare qualsiasi cosa, non significa abusare o deturpare il nostro patrimonio con azioni scellerate. Esiste il controllo. E la consapevolezza oggi è ben diversa da quella di trent’anni fa. È il tempo giusto per dare voce, indipendentemente dall’età, alla Generazione della Bellezza.

‒ Massimiliano Zane

1 / 15

1 / 15

2 / 15

2 / 15

3 / 15

3 / 15

4 / 15

4 / 15

5 / 15

5 / 15

6 / 15

6 / 15

7 / 15

7 / 15

8 / 15

8 / 15

9 / 15

9 / 15

10 / 15

10 / 15

11 / 15

11 / 15

12 / 15

12 / 15

13 / 15

13 / 15

14 / 15

14 / 15

15 / 15

15 / 15

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati