Ingegnere, architetto, artista. Parola a Federico De Leonardis

“L'unico modo per essere architetto oggi è essere artista”. È quanto sostiene Federico De Leonardis, che qui si racconta in dialogo con Marco Meneguzzo.

Federico De Leonardis (La Spezia, 1938) è approdato all’arte solo a quarant’anni, dopo una formazione come ingegnere e architetto. La sua poetica guarda agli oggetti come portatori di storia, da restituire in termini visivi.

In fondo sei sempre stato un outsider…

Certo! All’arte sono arrivato a quarant’anni. Ho una formazione da ingegnere e architetto e fino a quell’età mi sono occupato di architettura e urbanistica. Comunque lo spazio è sempre stato una costante dei miei interessi. Quando mi sono accorto che il mestiere per il quale avevo studiato e lavorato era indissolubilmente legato alla politica ‒ e quale politica! era l’epoca della grande corruzione che ha irreversibilmente rovinato il Belpaese ‒, sono tornato alla mia passione giovanile, alla pittura: nella casa dei miei genitori c’erano molti libri d’arte, la collezione di seleArte, la rivista di Ragghianti, e su quelli avevo conosciuto i fauve, Licini, Giacometti ecc. A trentacinque anni mi sono chiuso in uno studio, all’incirca dal 1972 al 1977, e ho ricominciato…

Tuttavia, se dovessi avvicinare il tuo lavoro maturo a qualche movimento contemporaneo, dovrei parlare di Arte Povera.

Perché no? In arte nessuno arriva subito alle conclusioni: ci vuole una sorta di “autodidattica” e di autoanalisi. Sono uscito dall’isolamento autoimpostomi quando sono arrivato alla certezza di aver trovato qualcosa che nessuno aveva mai fatto. Parlo delle mie Tagliatelle, opere su carta giapponese costituite da semplici segni neri tracciati a carboncino con la mano sinistra in assoluta assenza di pensiero: l’esatto “rovescio” del quadro tradizionale, delimitato dalle misure del mio corpo in piedi, in equilibrio dinamico. La base, il trampolino di partenza di tutte le mie sculture e installazioni, in nuce tutto quanto mi interessa concretizzare in arte: il vuoto, lo spartito “musicale” rappresentato dalla geometria, il concetto di sguardo periferico, la negazione della centralità del quadro prospettico rinascimentale, l’energia psichica e fisica ecc

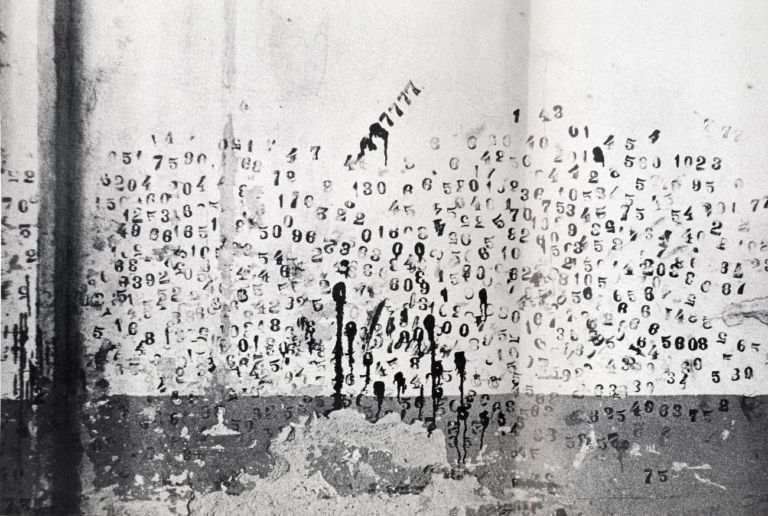

Federico De Leonardis, Comunicato Geografico Marginale, 1979-81

“Mano sinistra” ha però un significato non proprio positivo: può voler dire “senza pensarci”, ma significa anche fare una cosa con troppa disinvoltura, senza impegnarsi troppo.

È esattamente l’opposto, l’assenza di pensiero è difficilissima e faticosissima da raggiungere, fondamentalmente è spersonalizzarsi. Credo che uno dei difetti dell’essere artista sia la “volontà” di esserlo. Non si nasce col talento, si diventa talentuosi con l’esperienza. Però la consapevolezza di non volere fare altro comporta il pericolo di narcisismo ed egocentrismo. La “mano sinistra”, intesa in senso fisico ma anche metaforico, è vergine, pulita, priva di volontarismi di sorta.

Ma quando tu dici “concretizzare”, significa che ti avvali dell’aiuto di altri, che sei il regista dell’opera più che il demiurgo?

Nei miei lavori mi servo sempre del lavoro di altri. I miei Coni d’Ombra, cumuli di mazze, cunei e martelli di cava usati e semidistrutti, le mie Linee, le mie Compressioni ecc. sono sempre costituiti da elementi che non faccio io: rientrano nella categoria dell’objet trouvé. In ciascuno di essi rimane impressa la sua storia, sono il calco di un’energia esaurita, rappresentano il risultato di un evento passato in cui si è sviluppata violenza, quella che la società tende a nascondere, e invece è una costante della vita. Spettatore di questo evento, lo trasferisco in un luogo dove gli viene concessa l’attenzione dovuta.

Tuttavia questo non è nuovo nella storia dell’arte, è il primo paradigma della rivoluzione concettuale di Duchamp. Piuttosto però direi che l’aspetto processuale delle tue opere è ciò che ti caratterizza. Hai spesso parlato, anche nei tuoi scritti, di “regia”, e dunque di un lavoro corale, dove l’aiuto di collaboratori non equivale all’uso di semplici “strumenti” ma, come nel cinema, ognuno secondo il suo ruolo contribuisce alla creazione, immettendo la sua energia.

Certo, e questo è il primo punto che mi contraddistingue, ed è per questo che mi addolora vedere che qualche volta parte di un lavoro – una foto, per esempio, come è accaduto recentemente – viene presentata come opera a sé da chi l’ha scattata: è un frammento di un’opera più ampia, che certo ha una sua energia interna, ma deve restare nella costruzione dell’opera corale e della mia regia. Il secondo punto è il mio costante rapporto con lo spazio: non posso lavorare in uno spazio che non abbia una sua storia, infatti detesto le fiere e gli spazi fieristici, così effimeri, così asettici.

Federico De Leonardis, Comunicato Geografico Marginale, 1979-81, frontespizio

Anche il white cube è uno spazio fisicamente asettico, ma forse tu intendi uno spazio che abbia con sé anche un “concetto” di spazio, come appunto il cubo bianco dell’esposizione moderna e contemporanea.

È vero. Infine il terzo punto è che io parto da una sostanziale “noia per l’arte”. Oggi tutto è troppo pieno, saturo, direi inquinato di presenza. Io cerco di “togliere”, per questo mi sento più vicino a Gordon Matta-Clark che a Beuys, che pure mi ha dato tanto. Per fare una piccola digressione: il grasso, il feltro, quegli oggetti poveri, anche loro con una storia ben precisa, mi interessano, ma io non lavoro sul sociale. Anzi credo che in questo campo Fabio Mauri sia stato più radicale di Beuys quando, proprio in polemica con lui, che sosteneva che a essere effettuale è l’azione e non l’opera, che è il “linguaggio arte” la vera azione. La mia è “svuotare”: certo è difficile ottenerlo mettendo in campo il vuoto attraverso oggetti da vedere, ma io non riempio, decontestualizzo ciò che già esiste, non costruisco quasi nulla, trovo.

Anche i tuoi “cuscini” sono oggetti trovati, frutto del tuo prendere e non costruire?

Sì, perché si tratta di strumenti di cava. Dopo l’operazione rimane impressa sulla loro pelle d’acciaio l’energia che hanno sviluppato per staccare blocchi di cinquecento e più tonnellate, sono la memoria di un evento successo altrove: lo scarto tra passato e presente agisce sull’immaginazione dello spettatore, abituato, vorrei dire “viziato”, a vedere l’oggetto “lì”, di fronte, prospettico, rinascimentale. Piuttosto, idealmente io mi sento barocco, come Borromini vorrei muovere lo spazio. Mi sento architetto e volevo fare l’architetto…

Allora fare l’artista è un ripiego?

Forse! Ma io sono architetto, lo faccio nell’unico modo in cui oggi è possibile: attraverso l’arte!

‒ Marco Meneguzzo

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati