Parola al maestro. Incontro con Guido Strazza

Lo studio di Guido Strazza, raccolto in un angolo appartato di Trastevere, odora di colori, di resine e di inchiostri. C’è intorno un disordine armonico e accogliente; e i suoni e le voci della città sono distanti, perfino impercettibili. Abbiamo incontrato l'artista classe 1922.

È nato sulle pendici del Monte Amiata, Guido Strazza, a Bagnore, frazione di Santa Fiora, un borgo del grossetano, sullo scorcio dell’anno 1922. Una laurea in ingegneria civile e una vita interamente dedicata all’arte, intesa soprattutto come infaticabile, meticolosa ricerca segnica. Il segno, testimone visibile del libero gesto creativo è l’elemento grafico primario del suo lungo, appassionato e copioso lavoro.

Per cominciare, una domanda di rito: quando è nato il suo interesse per l’arte?

Da bambino avevo una predisposizione naturale a disegnare. Sono nato per caso in Toscana, papà milanese, mamma sarda. Stavamo a Genova, poi ci siamo trasferiti a Roma, dove mi sono laureato in Ingegneria nel ’46. Già disegnavo, dipingevo durante i miei studi universitari, ma ho cominciato a dedicarmi seriamente alla pittura quando, nel ’41, ho conosciuto Marinetti. Gli ho portato i miei lavori, lui mi ha incoraggiato: l’ho frequentato per mesi.

Qual era il suo rapporto con il fondatore del Futurismo?

Andavo da lui tutti i giorni, è stato il mio maestro di storia dell’arte moderna. Così a Marinetti è legato il mio vero inizio di pittore. Mi fece invitare alla Biennale di Venezia del ’42, dove esposi un quadro di aeropittura che è andato perduto durante la guerra. Partecipai anche a una mostra a Roma, a Palazzo Braschi se non ricordo male, con altri aeropittori – Tato, Dottori…

Guido Strazza, Y los perros ladran en las noches, 1953, olio su tela

Che cosa le è rimasto dell’esperienza futurista?

Mi è rimasto tantissimo, perché per me il Futurismo era soprattutto l’idea dinamica di un segno, di qualche cosa che si fa mentre si sta facendo, per così dire, non di già fatto, un’idea dinamica che era centrale nel Futurismo… il segno-linea-forza di Boccioni. Perché la realtà è un farsi più che un fatto. E questo concetto è rimasto fondamentale nel mio lavoro, anche inconsciamente. I segni non sono fatti ma istanti di un farsi: è un’idea futurista. Adesso da vecchio ho rielaborato certi pensieri, ho scritto delle cose, ma quella esperienza è stata per me fondante. Velocità, dinamismo, segno: erano i termini naturali dell’arte futurista. E questo è rimasto molto fortemente in me.

Un altro incontro decisivo, quello con Lucio Fontana.

L’ho conosciuto a Milano nel ’57. È stato un altro incontro di grande importanza. Ricordo che andavo nel suo studio. Fontana era un uomo esteticamente spregiudicato, coraggioso. Ricordo l’impressione che mi fecero i suoi segni, i suoi tagli. Quei segni che perfino mi sconvolsero un po’, perché li vedevo allora come una specie di profanazione della sacralità della tela – che pensieri da ragazzo ingenuo! – e invece di colpo capii che si trattava veramente di un nuovo segno. Quando parlo di ferita della materia, nella mia testa c’è il ferire di Fontana. In questo senso è stato un mio maestro.

Perché l’opera di Piranesi è stata così importante per la sua ricerca? Il ciclo I segni di Roma del 1982 può considerarsi un omaggio a Piranesi.

Piranesi è stato un rivoluzionario dell’incisione. Una figura molto importante per la storia dell’arte ma anche per me personalmente, perché ho lavorato in Calcografia, dove sono custodite circa 2mila matrici del grande incisore veneto e ho avuto modo di studiare direttamente quell’enorme collezione di lastre. Piranesi ha saputo unire gestualità e forma del segno, cioè progetto ed esecuzione, velocità e accuratezza segnica. La mia incisione è anche una conseguenza di questi studi.

Guido Strazza, Segni di Roma, 1979 80, tempera e carboncino su tela

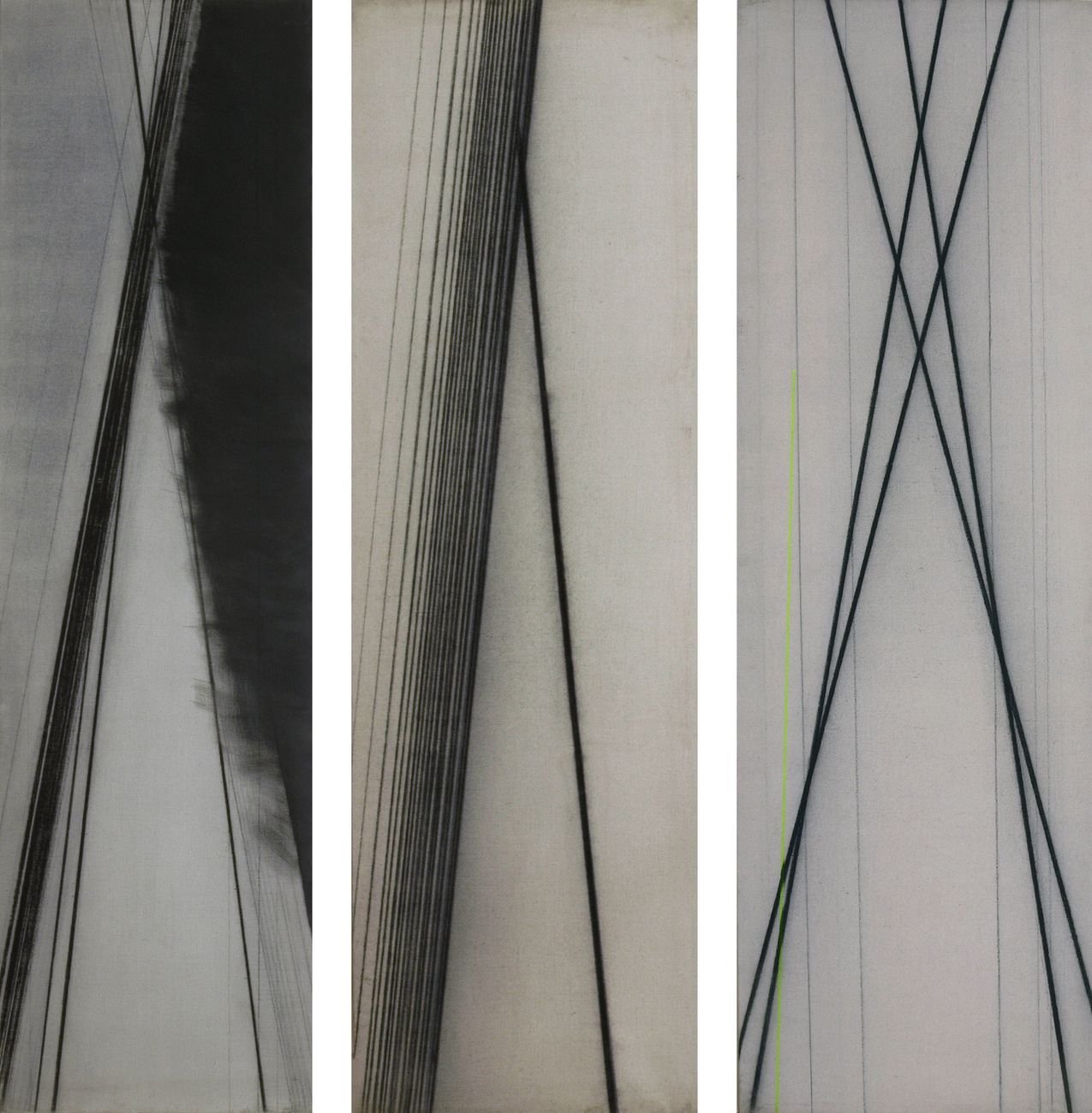

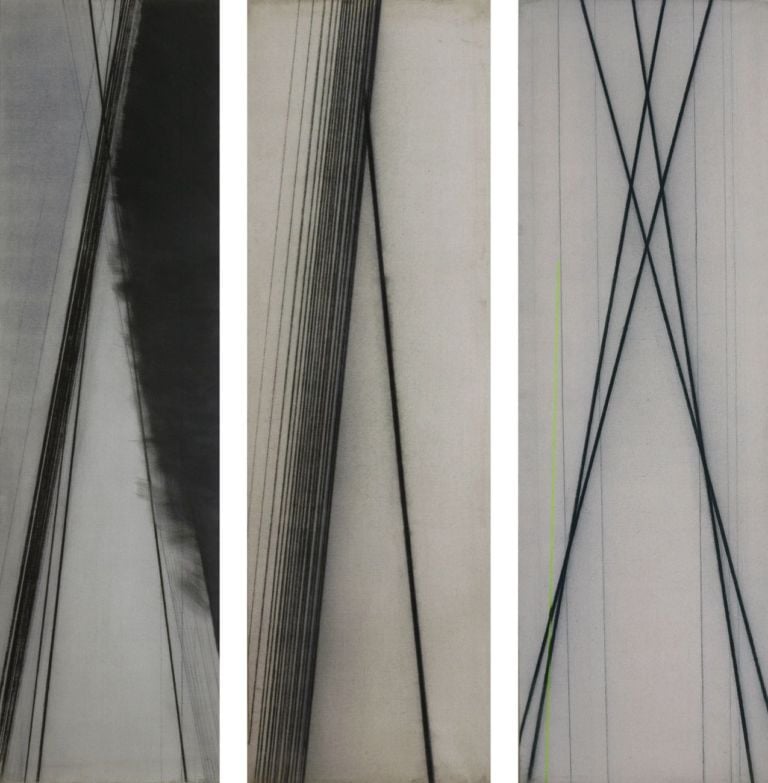

Una parola ricorrente nel suo linguaggio è ‘segno’. Cos’è un segno?

Il segno è un gesto con cui percorro lo spazio in un istante. Il segno, direi, è l’apparire del mondo. Noi vediamo un mondo fatto di cose che hanno un nome, ma queste cose ci appaiono come segni. Non li chiamiamo per nome, i segni, ma continuiamo a dare loro il nome dell’oggetto: in realtà essi costituiscono l’identità di ciò che ci appare del mondo. Il segno, inoltre, porta la traccia potente del gesto ed il gesto è velocità, dinamismo. Ed è – ricordiamolo – anche la traccia di una violenza: se io faccio un segno, anche la più tenera carezza su un foglio di carta con la penna, per la carta è una ferita. È un cambiamento di stato imposto, anche se si tratta di una carezza. Vi sono diversi modi di utilizzare il segno: io tendo prevalentemente alla sintesi. Il mio soggetto è l’apparire e il farsi del segno in sé che si combina poi con altri segni, senza mai confondersi con essi: come i fili d’erba che compongono un prato, ma rimangono fili d’erba.

Qual è l’importanza di questa misteriosa operazione che chiamiamo arte?

L’importanza è che la nostra vita è lì. Non viviamo solo di misure, di definizioni, di cose su cui possiamo esprimerci con ragionevole certezza. Viviamo anche di ciò che è stato e di ciò che potrà essere. Vivendo diveniamo produttori di segni e noi stessi col nostro corpo siamo un segno. Ti sei chiesto che cos’è lo spazio? Quando tu hai il foglio bianco e lo chiami spazio, questo spazio è veramente definito dal foglio bianco? Lo spazio astratto, se tu lo pensi, è un nulla indefinibile, definito solo dai segni che lo percorrono, che noi chiamiamo in tanti modi: paesaggio, nubi ecc. L’arte è questa complessità. Lo spazio senza segni è un vuoto senza nome. Sono i segni a dare forma, nome, dimensione e qualità allo spazio. L’artista cerca di vedere quei segni che normalmente non vediamo, ha lo sguardo più acuto, si infila non tanto nel non visibile, ma piuttosto nel non visto.

Vedo che continua a lavorare ancora con intensità e passione. Adesso cosa sta preparando?

È in fieri il catalogo generale delle mie incisioni a cura di Giuseppe Appella, che sarà pubblicato tra breve dalla Calcografia. E poi sto preparando la mia fine – cerco di prepararla al meglio.

‒ Luigi Capano

1 / 12

1 / 12

2 / 12

2 / 12

3 / 12

3 / 12

4 / 12

4 / 12

5 / 12

5 / 12

6 / 12

6 / 12

7 / 12

7 / 12

8 / 12

8 / 12

9 / 12

9 / 12

10 / 12

10 / 12

11 / 12

11 / 12

12 / 12

12 / 12

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati