Studio visit. Intervista a Pietro Agostoni

Che cosa succede nello studio di un artista? Treti Galaxie, l’art project ideato da Matteo Mottin e Ramona Ponzini, l’ha chiesto a Pietro Agostoni, artista classe 1990.

Vorremmo iniziare da un lavoro esposto a marzo 2019 nella mostra K_Night che hai curato assieme a mrzb al Bastione San Maurizio di Torino. Si tratta di un ceppo di legno con inciso un disegno tribale, gettato ad ardere in un braciere. Come nascono questi particolari disegni, che poi si ritrovano sotto diverse forme nel resto della tua produzione?

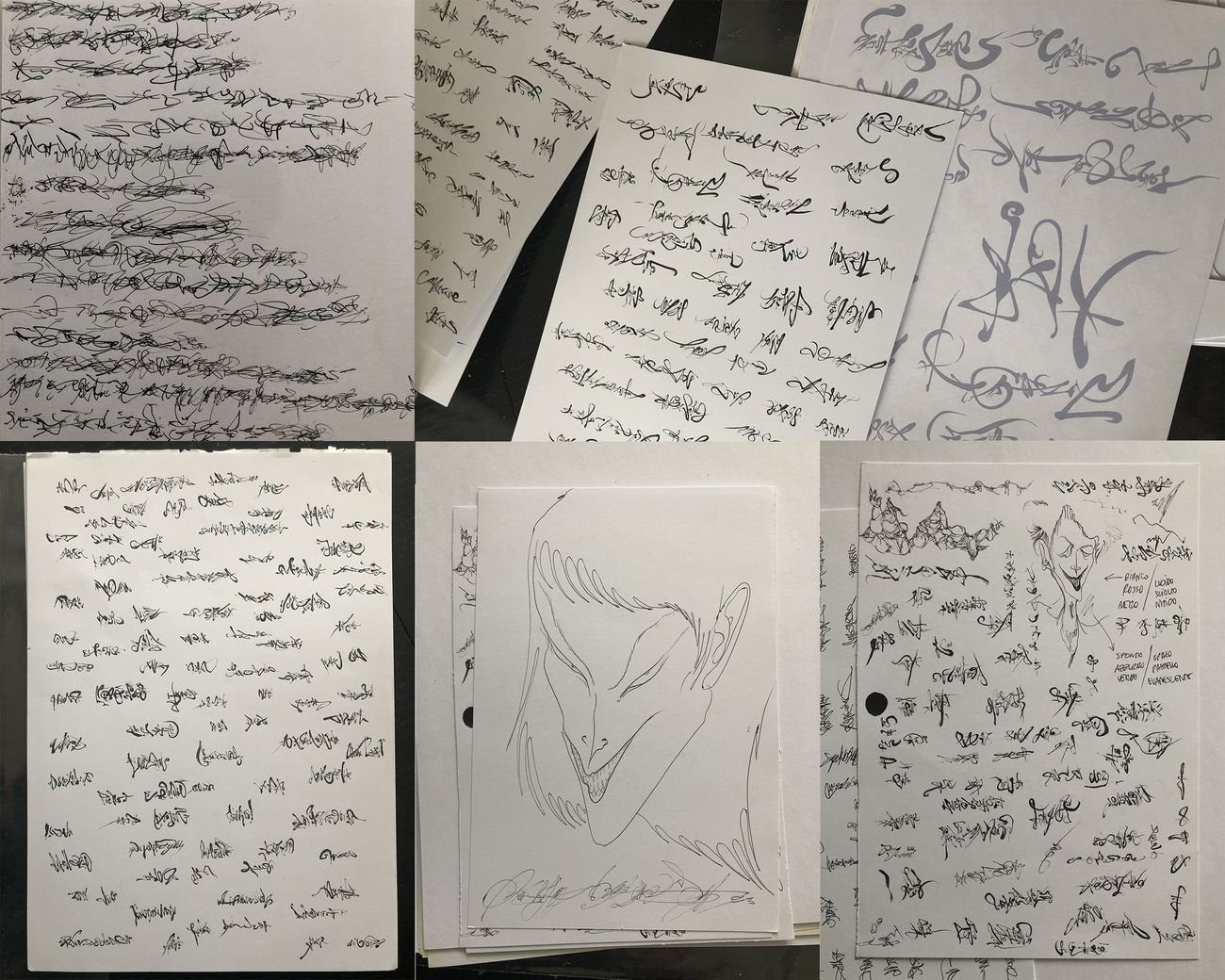

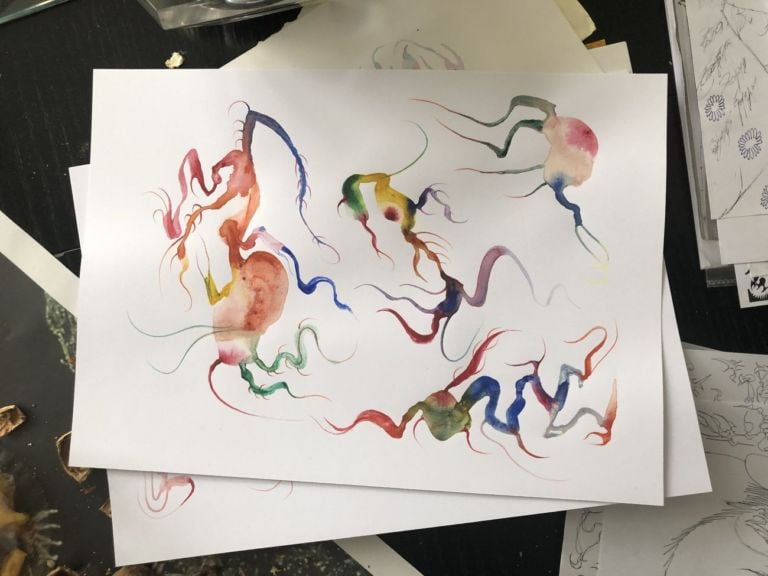

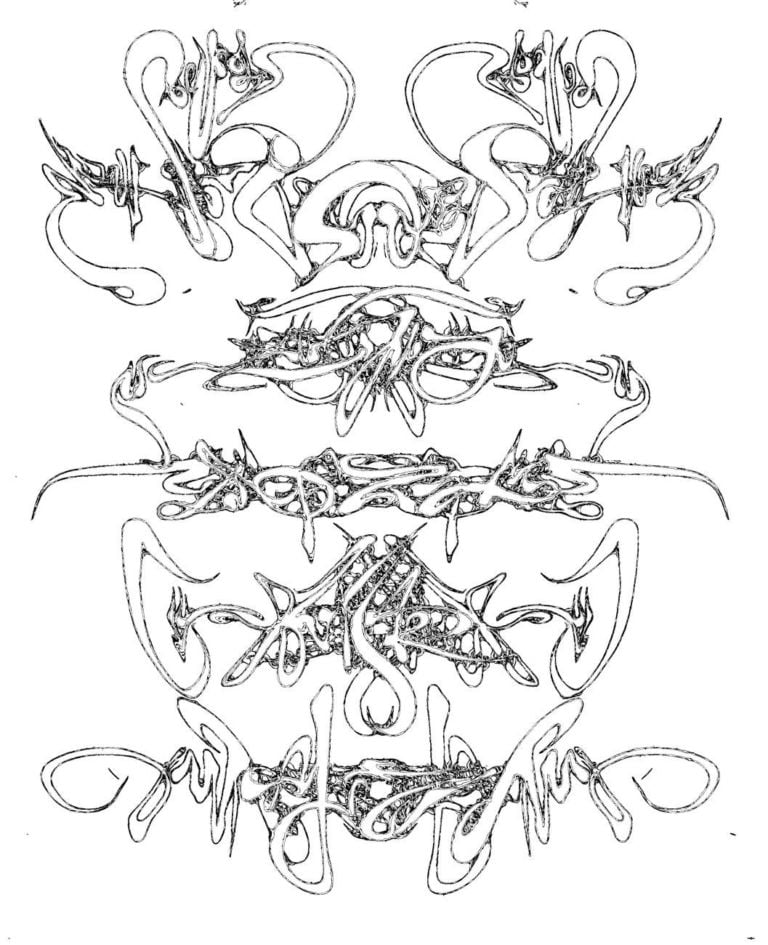

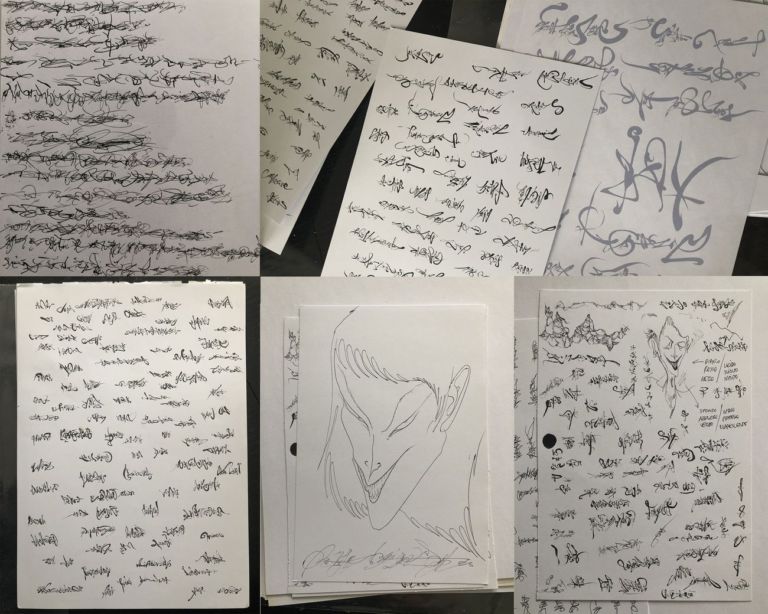

Sono dei segni che faccio con dei pennini grafici giapponesi. Ne ho fatti a miliardi. Li seleziono, li scannerizzo, li ingrandisco, li ricalco, li riscannerizzo, li ristampo. Cerco di affilarne sempre di più i bordi, di scartavetrarne i pixel. Vettorializzo dei segni in maniera analogica enfatizzando la profondità data dalle micro pressioni del pennino.

Ma sono delle parole?

Mi piace immaginare di essere uno spadaccino che esegue una serie di mosse, e i segni sono come le scie lasciate da un personaggio di Tekken 3 che completa la sua combo. Non sono parole, in realtà non hanno alcun significato. È un lavoro che faccio da parecchio tempo. Mentre frequentavo l’Accademia mi sono detto: “Un giorno, quando venderò un lavoro, dovrò firmarlo, ma uso ancora la stessa firma che facevo ai tempi delle medie. Non va bene, voglio una firma come quella che fa Rockefeller nei cartoni animati”. Ho passato un periodo a fare prove di firme, riempivo interi fogli. Cercavo di trovare la mia firma, capire quale potesse essere il suo gesto, poi questo procedimento è andato astraendosi, trasformandosi in un atto che facevo per piacere. In seguito ho capito che poteva essere interessante isolarne dei pezzi, ingrandirli, indagare la profondità di alcuni segni. Partivo con l’idea di scrivere qualcosa di preciso ma a ogni ripetizione il segno richiedeva sempre più libertà, astraendosi dal suo significato.

In una di queste ci sembra di leggere “Greta Garbo”.

All’inizio era il mio nome, poi sono diventate parolacce, poi nomi di personaggi casuali. Mario Balotelli, Silvio Berlusconi, Ass, Ass, Ass, Ahahahah, Le Big Mac, giusto per citare i più gettonati dal mio subconscio. Poi si è trasformato in una cosa un po’ più ampia, persone che dicono cose, oppure firme belle su disegni brutti. Una serie di disegni brutti con firme belle.

Dallo studio di Pietro Agostoni. Courtesy dell’artista e Treti Galaxie

Come mai giudicavi brutti quei disegni?

Per creare un contrasto ironico. Una persona fa un disegno brutto, poi sotto si firma con un gesto incredibile. Ogni persona quando firma perde il controllo del suo polso per un secondo, e in quel breve attimo sta disegnando. Poi i gesti si sono sviluppati, e la firma classica calligrafica è diventata una tag. In quel periodo avevo scoperto il “Codex Seraphinianus” e vivevo con un graffitaro. Come io eseguivo quel gesto con il polso, lui lo faceva con il braccio. Non ho mai fatto graffiti, la bomboletta sul muro non è la mia dimensione, reputo interessante il fattore adrenalinico, ma non era il mio nome, la mia tag, quello che volevo sviluppare. Non mi interessa l’autorialità o scrivere PIETRO sui treni così che tutti lo possano vedere. Era un pretesto da cui si sono diramate diverse direzioni verso ciò che mi interessava di più, come estrapolare solo una porzione di un gesto veloce. Anche nel disegno, quando ad esempio decidi che vuoi disegnare un gatto, se ti metti a disegnarlo sapendo che stai per fare un gatto, automaticamente il tuo polso crea una linea definita, non riesce a muoversi senza quell’idea di gatto che lo costringe. Ciò che mi interessava era riuscire a fare delle cose senza volerle, o sbloccare il meccanismo per cui si decide di fare una cosa e poi la si fa.

E poi cosa è successo?

Questa serie è stata molto importante per me, per liberarmi da alcune convenzioni datemi fin dal liceo artistico. La ricerca delle firme è nata contemporaneamente a quella di creare delle forme che non hanno alcun tipo di riferimento figurativo, e che nella loro semplicità possono essere interpretate liberamente. Nel tempo ne ho affinato la tecnica, ma è una cosa nata un po’ per gioco, perché appunto mi ero detto che la mia firma doveva avere una sua importanza, un suo calibro, ma senza farlo con intenzione. Ho iniziato a lavorare su questo tipo di dimensione e di dettaglio in modo abbastanza ossessivo, per iniziare a muovermi sul foglio con una libertà che prima non avevo, sviluppando segni in maniera inconsapevole, con un automatismo che più allenavo più si scioglieva. Una volta creato questo archivio infinito di forme, ne estrapolo delle parti che diventano moduli che uso in vari modi e circostanze. Nel caso dei lavori bruciati durante K_Night, li ho stampati a laser su dei ciocchi di legno.

Che direzioni sta prendendo questa ricerca?

Mi piacerebbe trovare un equilibrio molto sottile tra figurazione e astrazione, che permetta a queste figure, messe l’una accanto all’altra, di formare delle silhouette di oggetti riconoscibili per tutti, come paesaggi astratti con fattezze naturali, ma che in fondo siano ecosistemi creati da me.

Dallo studio di Pietro Agostoni. Courtesy dell’artista e Treti Galaxie

A proposito di ecosistemi, guardandoci attorno nel tuo studio molte delle geometrie, dei rapporti di forma delle tue linee, le si ritrovano negli oggetti di cui ti circondi. Ci sono delle sfumature che ritornano. Tutto parte dalla ricerca in sé o da questi oggetti?

Partono e ritornano nello stesso ciclo con il quale uno si affascina e ricerca delle cose piuttosto che altre. È un continuo scambio, come in un rapporto simbiotico. Ti crei la scenografia che ti serve per essere aiutato nel proseguire in quello che fai, in modo che sia poi il lavoro stesso a dirti perché esiste e a darti lo slancio per lo step successivo.

Quindi si crea un dialogo costante con gli oggetti che hai in studio.

Sì, sono elementi che tendono a stare insieme e a vivere insieme, e mi viene naturale associarli gli uni agli altri.

Tornando al lavoro da cui siamo partiti, la decisione di esporlo su braci che lo consumano si ricollega in qualche modo all’idea di perdita alla base della ricerca sulla tua firma?

I lavori in studio si creano e continuano a evolvere, ma non ce n’è mai uno la cui conclusione sia dettata dalla mia progettualità. Quando arriva la necessità di esporli, o di rispettare delle deadline, si catalizzano diverse energie per far sì che acquisiscano un’identità che possa permettergli di uscire dallo studio. Questa è la parte difficile. I lavori sono più leggibili gli uni vicino agli altri, ma devono essere abbastanza compiuti e avere una loro identità ovunque vadano. Alcuni hanno bisogno di molta scenografia attorno per essere letti correttamente. Cerco di creare la distanza minima possibile tra una piccola firma e un lavoro più compiuto, ma fa tutto parte di un agglomerato che ha lo stesso timbro. Ad esempio, se vai al Museo Egizio di Torino, ci sono delle statuette e dei gioielli molto piccoli, poi ci sono delle sculture monumentali, ma in fondo sono la stessa cosa, sono immerse nella stessa cosa. La statua grande ha bisogno dell’orecchino minuscolo per essere compresa nella sua totalità e far capire la storia che li accomuna.

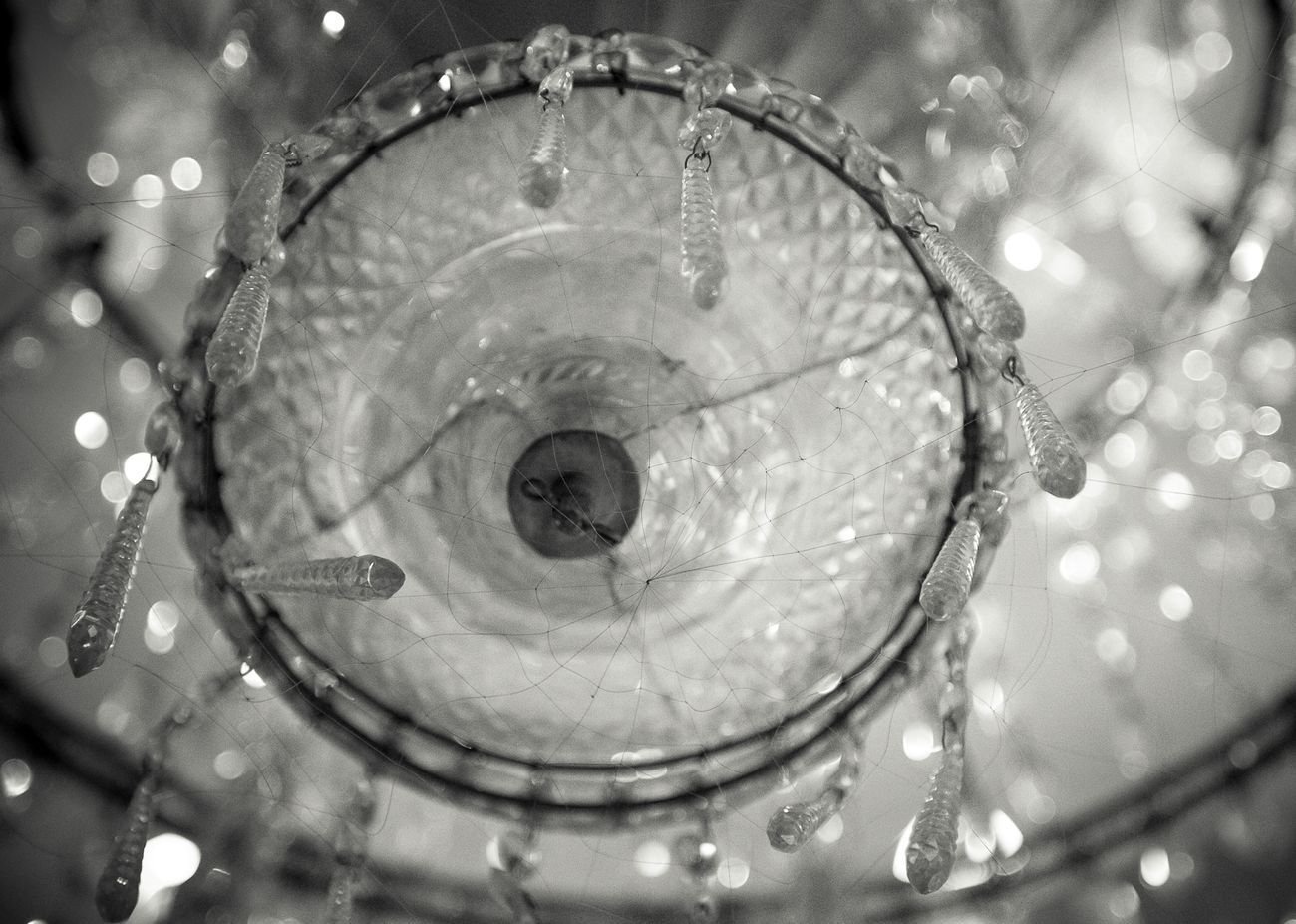

Pietro Agostoni, How We Relate to the Body, 2012. Capelli, dimensioni variabili. Courtesy dell’artista e Galleria d’Arte Moderna Milano. Photo Delfino Sisto Legnani

Anche in How We Relate to the Body, che hai esposto nel 2012 alla GAM di Milano per Fuoriclasse, la mostra di ex studenti di Alberto Garutti curata da Luca Cerizza, leggiamo la tua idea di cancellazione dell’identità.

Mi ha sempre interessato creare degli ecosistemi per insetti, o fare finta di essere uno di questi e poi comportarmi di conseguenza. Il lavoro della ragnatela in quella mostra era uno dei primi esperimenti su questo genere di interesse, e l’ho creato per essere inteso non per forza come opera d’arte. Ho usato i miei capelli, una cosa che cresce da me, un materiale che non mi è estraneo, per creare una ragnatela, che di base è la casa per un ragno, e l’ho costruita su un lampadario di cristallo dell’Ottocento presente in una delle sale. In quel periodo feci anche un lavoro con delle lumache, mi affascinava la loro bava, e mi misi ad allevarle per un certo tempo, poi terminato il lavoro le liberai…

Tornando alla ragnatela di capelli, mi ricordo che andai alla mostra, ma seppi della sua esistenza solo a distanza di anni, quando la vidi in foto.

Sì, credo che nessuno la vide dal vivo.

Tra tutti i posti che potevi scegliere nel museo ti sei concentrato su questo lampadario tanto bello quanto difficile da scovare.

La prima reazione che ho avuto quando mi hanno detto che dovevo esporre alla GAM con tutti gli studenti di Alberto Garutti è stata che volevo non esserci per non sfigurare con le opere del museo e con il posto in sé. Qualsiasi cosa vai a mettere in quello spazio risulta come estranea. Volevo che il lavoro fosse silenzioso e molto mimetico.

Il tuo primo pensiero è stato quello di non disturbare.

Innanzitutto il rispetto per il luogo in cui sei ospitato, ovunque vai, a prescindere che sia la GAM o casa di tua zia. Sono sempre stato affascinato dai lampadari e da questo genere di decorazioni molto ricche, e da qui mi è venuta l’idea di creare una presenza che fosse prettamente mia, ma che andasse a lavorare con quello che già di bello c’era, senza aggiungere niente, senza essere invasivo.

E poi, un ragno che fa la ragnatela in un museo ha vinto, rispetto al farla in un qualunque altro posto. Il principio era di creare una ragnatela che avesse delle proprietà fisiche diverse da quella che può fare un ragno, perché metteva in tensione le file di cristalli, come se venissero magnetizzate da una presenza. Notando questi elementi che non seguivano la forza di gravità potevi percepire una presenza estranea, come se ci fosse stata una crepa nel tessuto della realtà.

Il lavoro lo trovavi andando a ragionare in negativo sulla variazione minima di un elemento dello spazio.

È stato molto criticato perché invisibile. Così nel suo sviluppo successivo ho messo della cera sui capelli, in modo da farli diventare un po’ più spessi e individuabili, come le ragnatele con la rugiada del mattino.

Nella tua personale OPS del 2018 da Almanac Inn a Torino avevi esposto un lavoro in cui li legavi a una catena. Anche qui seguivi l’idea di mettere un elemento in tensione con i capelli?

No, in quel contesto era sull’usare i capelli, che mi dicevano fossero un elemento non visibile, e farli diventare un “niente” che sostiene “qualcosa”, che nel caso del lavoro in mostra erano delle gocce e dei rovi. Volevo che la sua invisibilità diventasse un punto di forza, non un difetto.

Faccio fatica a dare delle spiegazioni o a parlare in maniera chiara delle mie cose perché in realtà quasi sempre i lavori avvengono per questioni di causa ed effetto. I lavori, di base, si creano con questa modalità. Sensazione, risposta, tentativo, esperimento, osservazione, ed è esattamente il punto in cui mi sono trovato per il progetto a cui sto lavorando in questo momento. Non è stato premeditato.

Ce ne puoi parlare?

Un giorno ho notato che l’acido che uso per fare lavori su rame lasciava una patina che mi piaceva molto. Ho provato a raccoglierla con la carta. Poi ho messo la carta sul termosifone e ho notato che cambiava colore, ma raffreddandosi tornava come prima. Per ritrovare quel particolare colore ho provato a incendiarla, pensando che il calore lo avrebbe in qualche modo fissato. Lì ho notato che la carta acidata e incendiata diventava un po’ più rigida. Ho pensato: “Ho creato della cenere robusta”.

Vado sempre avanti in maniera spontanea, perché penso sia la modalità migliore, o almeno quella che fino a oggi mi ha dato buoni risultati. Almeno, risultati che vanno tutti nella stessa direzione e che hanno me come punto di fondamento gravitazionale. Non c’è mai nulla di troppo estraneo. Mi possono piacere i loghi heavy metal o i Placebo, queste cose nei lavori ci sono, nessuno si crea da solo, ma non voglio che traspaiano direttamente.

Dallo studio di Pietro Agostoni. Courtesy dell’artista e Treti Galaxie

In questo caso stai facendo un pipistrello.

Sì, voglio creare una mummia di pipistrello. La espongo a Roma da ADA, nella collettiva Collagen Shadows curata da Zoe De Luca. Il pipistrello è la figura base da cui sono partito, ma non è stata una scelta diretta. Ho visto che la materia si comportava in una certa maniera, somigliava alla membrana alare della mummia di un pipistrello. Mi sembrava giusto che fosse la materia stessa a decidere la struttura e il soggetto da creare. È sempre un esperimento, ma se riesco a gestirne bene la tecnica mi interessa che possa sposarsi con quelle degli altri miei lavori, nell’idea che, visti nel complesso, acquisiscano più forza.

È un dialogo con il tuo ecosistema che si trasforma nella creazione di altri ecosistemi.

Quello che mi piacerebbe riuscire a creare è una sorta di molecola che associata ad altre molecole formi delle strutture, qualcosa che non sei più neanche tu a doverti mettere a fare, a cui dai degli impulsi e lasci che si sviluppi e cresca da sola.

Pietro Agostoni, Pluffy, 2019. Carta, coccoina. Courtesy dell’artista

Questa modalità sia automatica che organica la si ritrova in una serie di tuoi lavori che nascono a computer.

Il computer può darti degli spunti di lavoro, ti permette di confrontarti con un tipo di ragionamento che, riportato nella realtà, dà delle idee interessanti. Lavorare tanto con il digitale ti dà qualcosa. Se lavori per giorni interi su dei pixel, quando poi ti metti a disegnare su carta ti rimane addosso qualcosa, lo senti.

Per esempio, Pluffy (2019) è un lavoro che ho portato a Zurigo per la mostra Panic Room III curata da Harley Hollenstein. Sono partito da un disegno e tramite Photoshop ne ho creati diversi file, ciascuno con leggere variazioni, uno più rosso, uno più blu, ecc. Li ho stampati e incollati uno sull’altro, poi con dell’acqua ho grattato via degli strati per far emergere quello che c’era sotto. Anche questo è stato un esperimento fatto velocemente senza sapere quale sarebbe stato il risultato. Il computer non è solo un mezzo con cui lavorare perché ti permette di ottenere dei risultati, ma ti permette anche di pensare al modo in cui la macchina lavora. Con Photoshop posso lavorare su più livelli e con la gomma digitale cancellarli e tirare fuori quello che mi interessa. Ma perché non farlo nella realtà? Stampo sette fogli, li metto uno sull’altro e faccio fisicamente il lavoro che fa il comando gomma del programma.

Dallo studio di Pietro Agostoni. Courtesy dell’artista e Treti Galaxie

Non hai un atteggiamento passivo nei confronti del digitale, lo vedi un po’ come un attrezzo da falegnameria, che studi per capire a quali vantaggi specifici ti possa portare.

Ti permette di ragionare più velocemente e arrivare a delle soluzioni visive realisticamente impensabili. Credo sia una caratteristica vitale del lavoro, perché ha sempre un margine di cambiamento e di freschezza che può mutare nel tempo. Mi piace il lavoro di H.R. Giger perché da un disegno fa nascere una sedia, dalla sedia fa nascere un mostro, come se non ci fosse un confine, come se fosse una materia che si ramifica seguendo certe regole.

Ho trovato un metodo per far sì che il computer stesso crei delle forme che sono molto simili a quello che io faccio manualmente, ma che non sono direttamente dettate da un mio intento. Dò degli impulsi alla macchina, e lei sviluppa delle forme che poi io posso scegliere e utilizzare. È come un algoritmo che genera disegni che potrebbero essere miei. La difficoltà sta nel fare emergere qualcosa che parli per tutti senza sfigurare, arrivare a un lavoro che sia un unicum vitale. Quando stai guardando un bosco non ti concentri sui singoli alberi, ma vedi un bosco, un’unica immagine. Ora ho il modello del mio albero, quello del mio muschio e la texture della mia corteccia, e devo capire come metterli nel giusto ordine per creare la mia scenografia, il mio spazio in cui non sei solo tu a guardare, ma in cui vieni anche guardato. In cui diventi un estraneo.

‒ Treti Galaxie

Versione integrale dell’articolo pubblicato su Artribune Magazine #53

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati