Dall’industria a Canova. Intervista al fotografo Edoardo Montaina

Capace di ritrarre prodotti industriali, capolavori artistici senza tempo e capi di alta moda, Edoardo Montaina ha fatto dell’obiettivo il suo strumento d’elezione. Trovando nella fotografia un mezzo per suscitare emozione.

Dalla catena di montaggio Citroën raccontata da Robert Doisneau ai laboratori Ferrari ritratti da Ghirri, la fotografia industriale è stata spesso amata da molti fotografi celebri narratori o poeti dell’immagine. Spinto dall’ammirazione per la capacità umana del costruire, nel lavoro come nell’arte o nei rapporti umani e sociali, Edoardo Montaina (La Spezia, 1954) l’ha eletta da subito a suo interesse primario, usando le committenze, i cantieri e i prodotti dell’ingegno umano come occasioni ideali per la costruzione di un linguaggio personale alimentato dalla libertà e dalla sperimentazione.

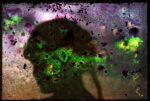

Firma della fotografia istituzionale e industriale, il fotografo spezzino, e romano d’adozione, ha dedicato serie fotografiche e libri al Quirinale, alla Galleria Borghese e alla Roma delle rovine imperiali; ha ritratto gli abiti sculture di Roberto Capucci, interpretato le icone del design made in Italy e creato un “ritratto del tempo”. Ha curato l’immagine fotografica d’autore di molte multinazionali italiane impegnate in medicina, avionica, spazio, ingegneria civile, energia, automotive, software, alimentare, ecc. A cavallo tra corporate e sperimentazione artistica, Montaina ha inventato un proprio stile, che fa leva sulla potenza espressiva del colore, sulle capacità emozionali delle forme e sul dinamismo ritmico di uno sguardo che costruisce immagini sul confine che separa, e unisce, la realtà figurativa con l’immaginazione astratta.

Dopo due recenti libri fotografici, uno dedicato al nuovo Canale di Panama e uno per Ferrero (Nutella), e dopo la nuova personale in Florida e il successo ottenuto a Red Dot Miami, Montaina ha presentato a Milano il progetto Visions realizzato per Gallerie d’Italia di Banca Intesa: una “mostra nella mostra” con decine di scatti e un video dedicati alle opere ospitate nell’esposizione epocale su Canova e il Neoclassicismo, Canova | Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna.

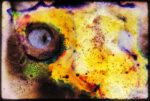

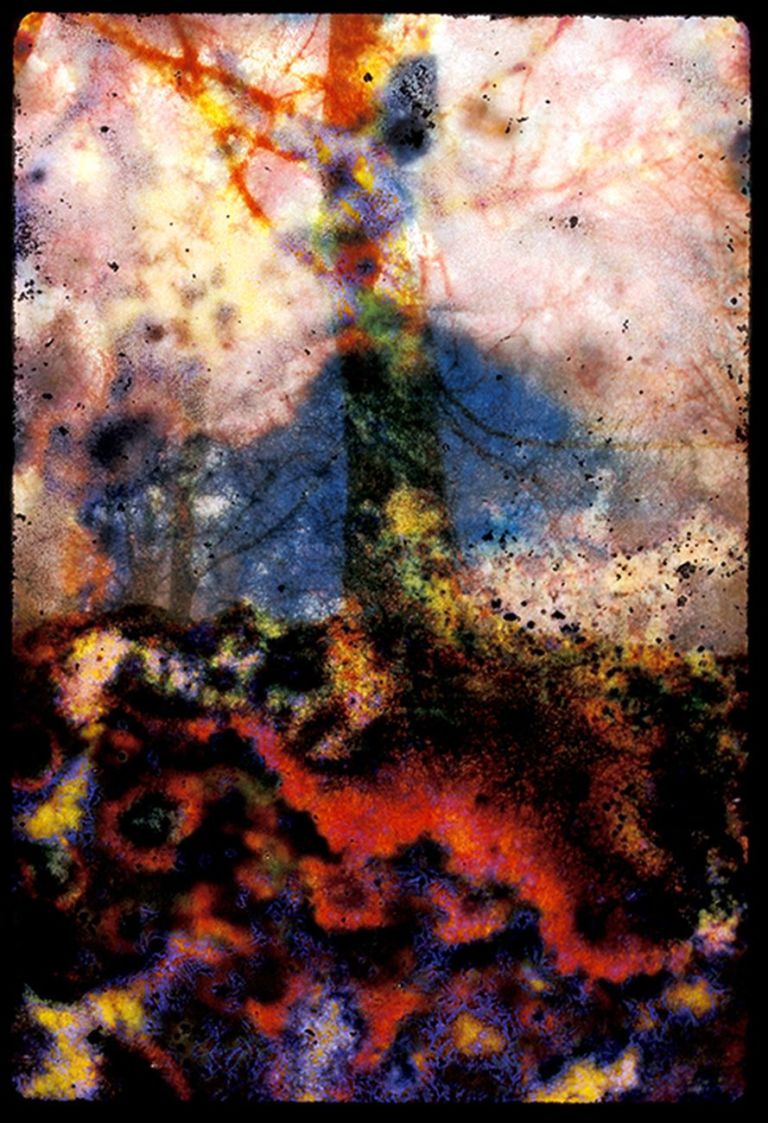

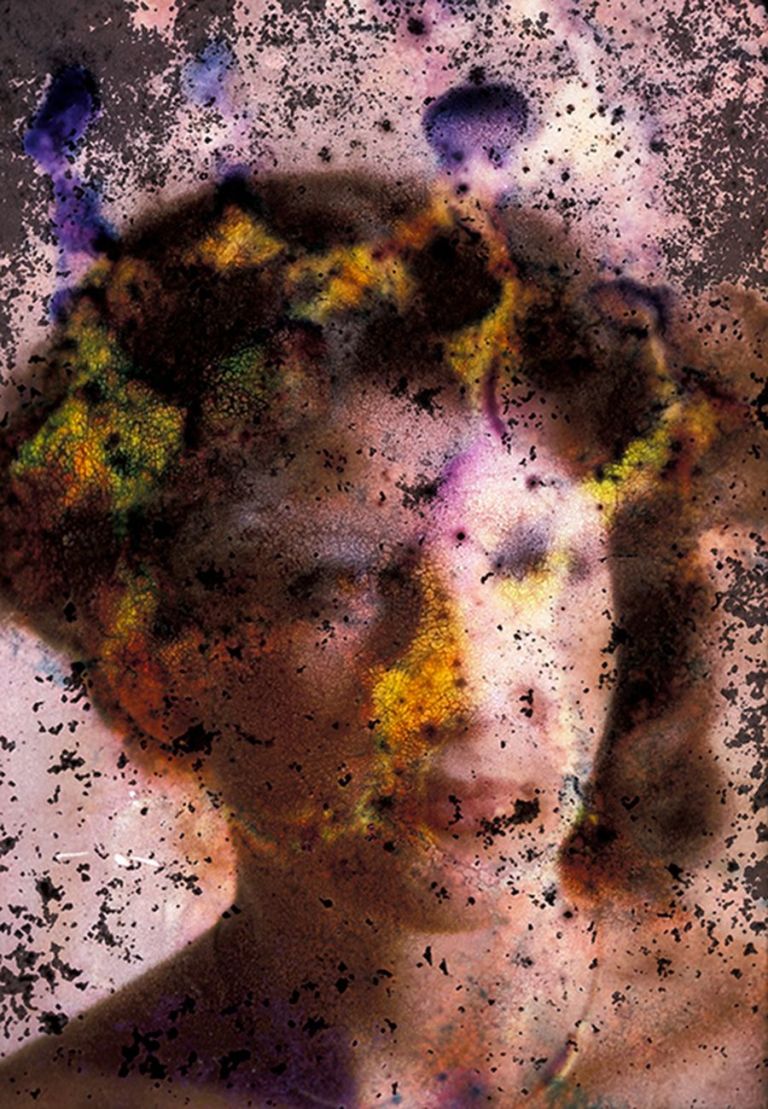

Edoardo Montaina, Maya, 2013

L’INTERVISTA A EDOARDO MONTAINA

Partiamo da quest’ultimo progetto che segna un tuo nuovo incontro con Canova.

Mi ero già imbattuto nel suo genio inventivo quando ero stato chiamato a ritrarre i capolavori della Galleria Borghese a Roma. Fu un’esperienza intensa e grazie all’invito di Gallerie d’Italia ho avuto modo di avvicinarmi nuovamente e con vera emozione ai capolavori del maestro veneto e conoscere da vicino quelli del suo emulo e rivale danese, Bertel Thorvaldsen.

Questa mostra nella mostra è pubblicata sui siti internet e social di Gallerie d’Italia e di Intesa Sanpaolo per la Cultura, andando a costruire una narrazione d’autore della mostra principale.

L’iniziativa è nata da un’idea del dott. Michele Coppola, Direttore Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo, che mi ha lasciato la massima libertà creativa: una grande soddisfazione, ma al contempo una grande sfida.

Le tue fotografie non documentano ma interpretano: le Tre Grazie al centro della mostra vengono trasfigurate, così come Amore e Psiche o il busto di Napoleone, che di Canova fu un vero ammiratore. Cosa ti ha ispirato nello scatto?

Ho sempre pensato che le grandi opere d’arte, realizzate da persone reali e concrete per altri esseri umani, spesso disseminati nel tempo, non siano solo oggetti asettici, chiusi nei confini della loro “sacralità” e perfezione. Le ritengo delle finestre che, da una parte, ci fanno intuire frammenti dell’animo dell’artista ma contemporaneamente, e soprattutto, rappresentano potenti catalizzatori delle nostre emozioni, spesso fino ad allora non riconosciute e nascoste.

Diversi fotografi si sono misurati con la statuaria, in Italia Mimmo Jodice e Franco Fontana ad esempio: tu cosa pensi che la fotografia possa apportare alla scultura?

Ti posso dire solo quello che provo a fare io: ascoltare ciò che le statue suggeriscono al mio inconscio e cercare di dare vita al marmo offrendo un linguaggio fotografico che mostri ciò che sta oltre il visibile. Nella pratica la mente e il cuore assorbono le emozioni, la fotocamera le realizza.

Questa mostra parla della bellezza, un concetto tornato in voga in Europa con l’estetica neoclassica di Winckelmann e Canova. Cos’è per te?

La bellezza può essere un tranello, a volte ci acceca perché seduce l’occhio, lo tiene in superficie e non permette di andare a fondo fino a raggiungere l’essenza delle cose o delle persone. La vera bellezza si trova nel silenzio interiore, quando si dissolvono i veli delle nostre abitudini mentali con cui il nostro cervello ci mostra la realtà. Si possono così scoprire nuovi mondi.

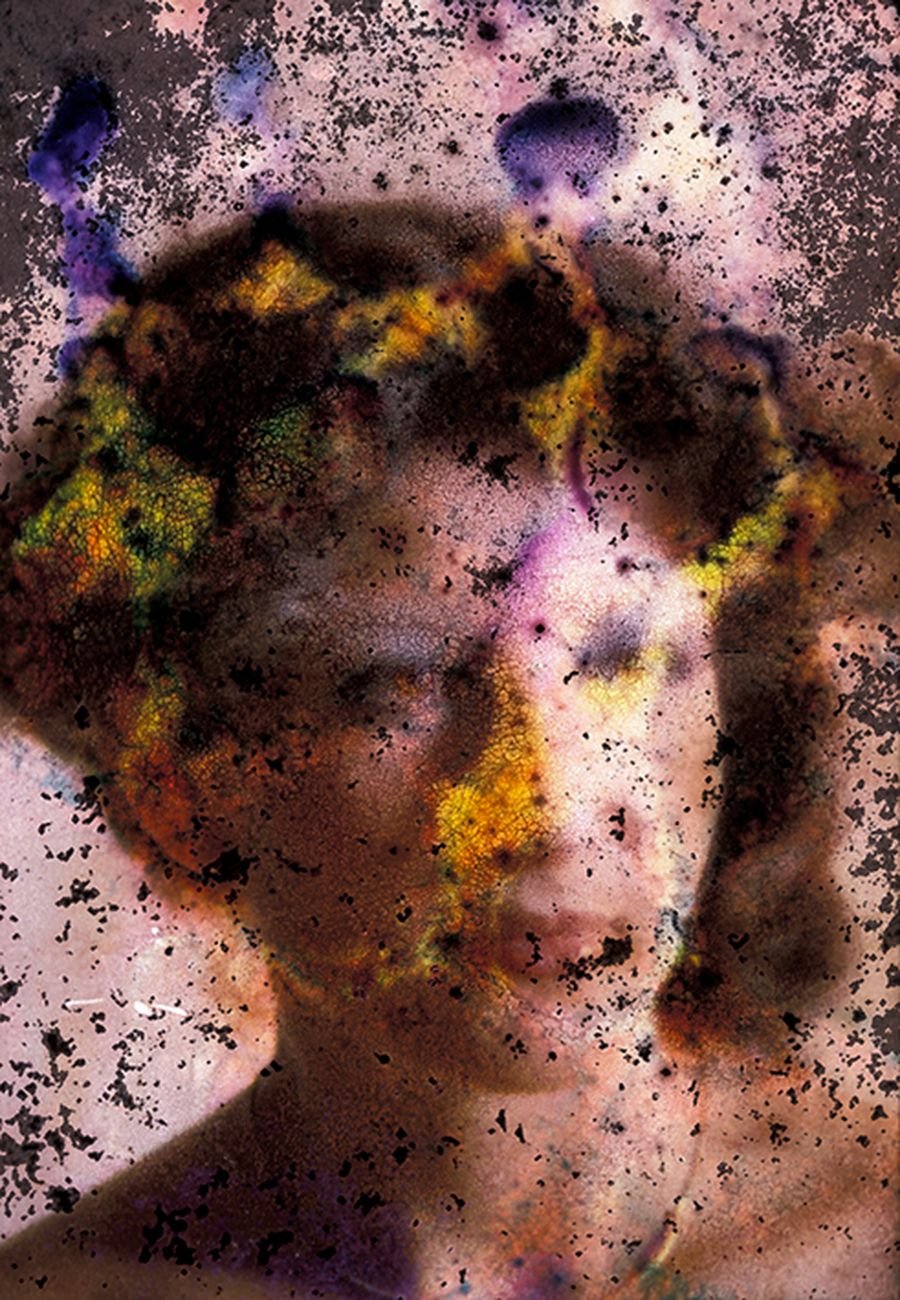

Edoardo Montaina, Paolina #2

Paolina è poi diventata una tua icona grazie alle versioni a colori.

A Red Dot Miami mi hanno chiesto una immagine per pubblicizzare la fiera. L’ho creata sovrapponendo la fotografia a un mio dipinto a colori. Era un modo per andare oltre il cliché della statua famosa in tutto il mondo, un po’ come mettere i baffi alla Gioconda, ma in modo gentile. La potenza espressiva della statua di Paolina mi aveva davvero colpito, era rimasta nei miei pensieri, ho provato a offrirle una nuova dimensione o un nuovo abito…

Tra serie indipendenti e lavori su committenza, spazi liberamente tra generi e soggetti: dalla moda ai ritratti, dalla tecnologia ai cantieri, dagli aerei all’arte. A cosa miri?

Tutto è stato ormai detto e fotografato innumerevoli volte, pochissime cose ci sono nuove o sconosciute. Ma rimane un territorio ancora vergine al nostro desiderio di ricerca: quello del nostro inconscio, dell’immaginazione, delle nostre emozioni, che sono personali ma si possono condividere proprio attraverso l’arte. Ma se mi chiedi cosa realmente cerco dietro le apparenze ti rispondo: la bellezza nascosta.

Parliamo di alcuni tuoi progetti: nel 2002 pubblichi il tuo libro Invito al Quirinale con Mondadori, un ritratto della sede della più alta istituzione storica e politica italiana. Carlo Azeglio Ciampi lo stava aprendo al pubblico e ti chiamò, cosa ricordi?

Il presidente Ciampi aveva intenzione di cambiare l’immagine del Quirinale, aprendo i giardini al pubblico e aumentando le visite, nonostante la resistenza della sicurezza, ma soprattutto voleva trasformarne l’immagine: fino ad allora era percepito come rocca del potere, lui ne voleva fare un luogo vivo e mi chiese di rappresentarlo come quel centro vitale e sede di mille mestieri, spesso unici, che soltanto lì continuavano a esistere.

Hai vissuto al Quirinale per tre mesi, che tipo di esperienza è stata?

Assolutamente unica, ho visitato luoghi inaccessibili e ho potuto conoscere la parte umana del Presidente della Repubblica. Lui era un gigante, mi stupiva vederlo lavorare da mattino a sera con dignità e pacatezza nei numerosi impegni istituzionali che si susseguivano.

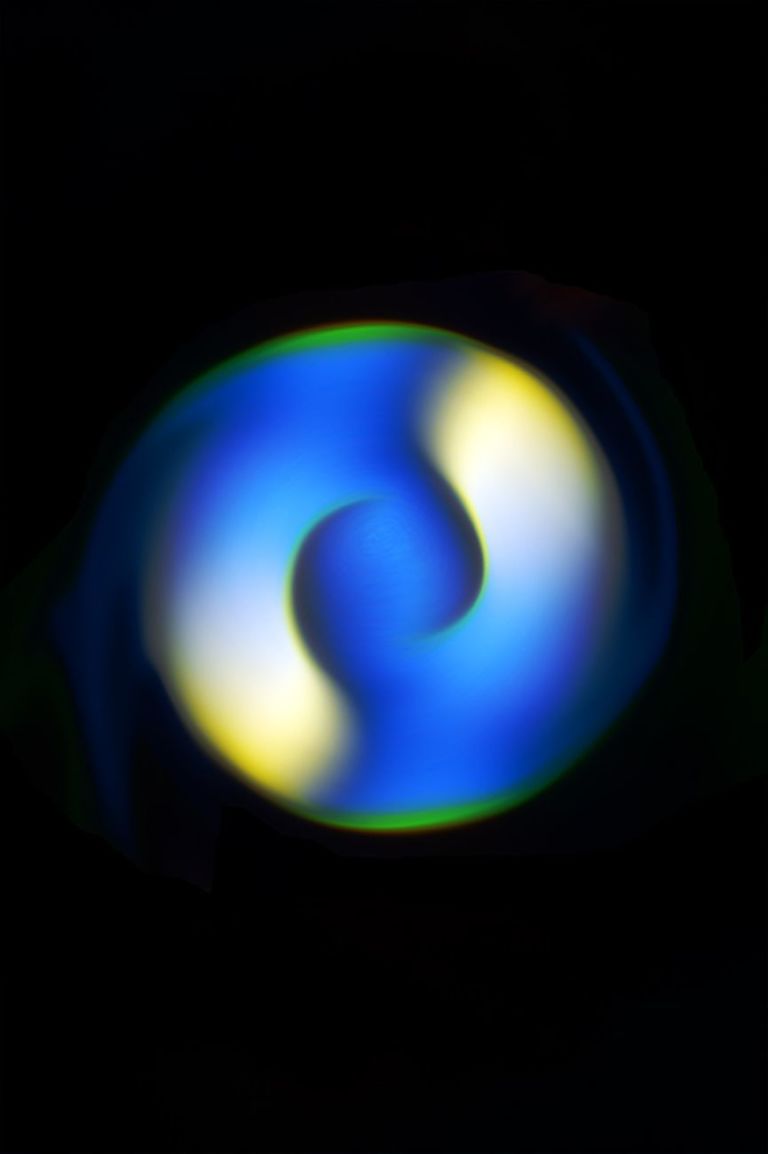

Edoardo Montaina, Classic Grace, 1996

Un’altra serie di lavori, esposti al Beijing Exhibition Center in Cina, è quella con Roberto Capucci, definito da Christian Dior come “il miglior creatore della moda italiana”. Nelle tue foto i suoi abiti compaiono dentro il Teatro Farnese di Parma e l’adiacente Galleria Nazionale. Più made in Italy di così non si può.

Infatti in Cina è stato un trionfo, autorità e pubblico hanno amato molto sia i giochi di détournement, del Teatro Farnese quando ho deciso di spostare gli abiti dal palcoscenico per metterli a confronto con statue e dipinti della collezione, sia la versione astratta che ho creato in seguito, in cui gli abiti sembrano prendere vita. Il loro maggior stilista, Ne Tiger, ha voluto inaugurare la mia serie di mostre a Pechino proprio nel suo atelier, che si trova a Parkview Green. La mostra finale invece è avvenuta al loro Expo 2015.

Ai limiti con l’astrazione, nel 2012 arriva il libro d’autore The delicate hints of our life, ritratto di un’umanità costantemente all’opera per costruire il futuro, e non è una frase fatta. È stato presentato al Museo MAXXI di Roma e in mostre personali a Copenaghen e Città del Messico. È un saggio della tua visione sulla fotografia del lavoro. Com’è nato?

Dalla mia grandissima ammirazione per coloro che, nella vita, sanno “costruire”. E non parlo solo in senso materiale. Parlo delle persone eccezionali, spesso silenziose e discrete, che sanno creare intorno a loro la vera magia della vita e sanno rendere il mondo un luogo migliore. Questa umanità difficilmente rimane nei libri di storia.

Nel 1932 in Der Arbaiter, Ernst Jűnger descriveva l’operaio come un eroe a cui era destinato il governo del mondo. La tua idea è che il lavoro sia una missione?

La mia non è una visione politica o sociale. Tutti noi abbiamo bisogno di dare un valore alla nostra vita e ciò che facciamo, il nostro lavoro, è produttore di senso. Quando vado nelle aziende, pur essendo un elemento di disturbo al lavoro quotidiano, avverto un entusiasmo: i lavoratori sanno che il mio lavoro nobilita il loro, dando a loro stessi una visione in cui possano identificarsi. La fotografia funziona come uno specchio.

Come riesci a re-incantare il tuo mondo fatto di scenari consueti?

Dimenticando tutto quello che ho già visto. Cerco di guardare il mio soggetto come se lo vedessi per la prima volta. È un concetto risaputo ma funziona sempre. Non ce ne rendiamo conto, ma il nostro cervello mostra le cose per come crediamo che siano, perché ne abbiamo letto o sentito dire. Ma io cerco sempre di guardare non dando nulla per scontato.

Hai cominciato a fotografare tre decenni fa, quali trasformazioni hai notato nel mondo industriale?

Oggi si usa il termine corporate perché è onnicomprensivo. La società è cambiata, prima le aziende costruivano oggetti e avevano l’esigenza di farlo vedere. Oggi i prodotti sono in gran parte immateriali ed è più difficile rappresentarli in modo efficace. Per me è una sfida stimolante perché la fotografia è un modo per dare immagine a qualcosa di invisibile, come le emozioni o i valori.

Come si fotografano i valori?

Costruendo dei simboli, creando racconti, mostrando i volti; in alcuni casi nascondendo più che mostrando. Il punto focale è che le immagini abbiano uno stile riconoscibile. Però oggi alcune grandi società stanno perdendo di vista la necessità di rappresentarsi, spesso concentrate solo sui risultati economici immediati o sulla pubblicità del prodotto. Paradossalmente sta invece crescendo una nuova esigenza di mostrare anche all’interno la propria identità, dandone visione ai dipendenti, alimentando la consapevolezza di un’appartenenza. C’è bisogno di riconoscersi proprio attraverso i valori condivisi.

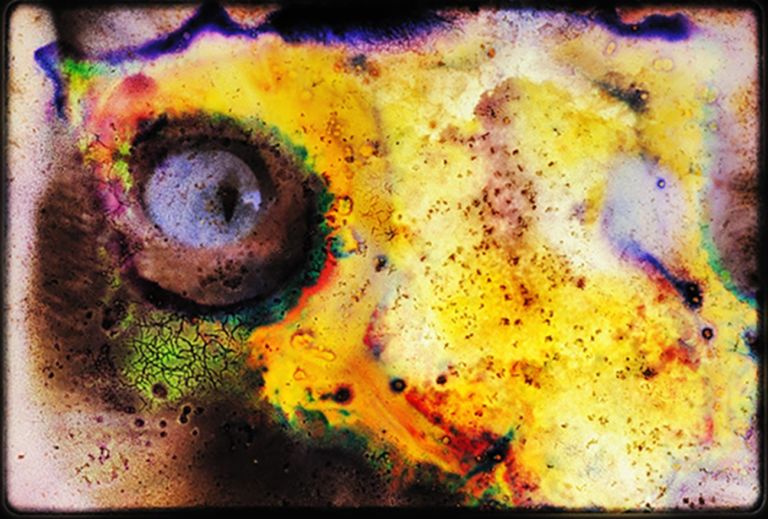

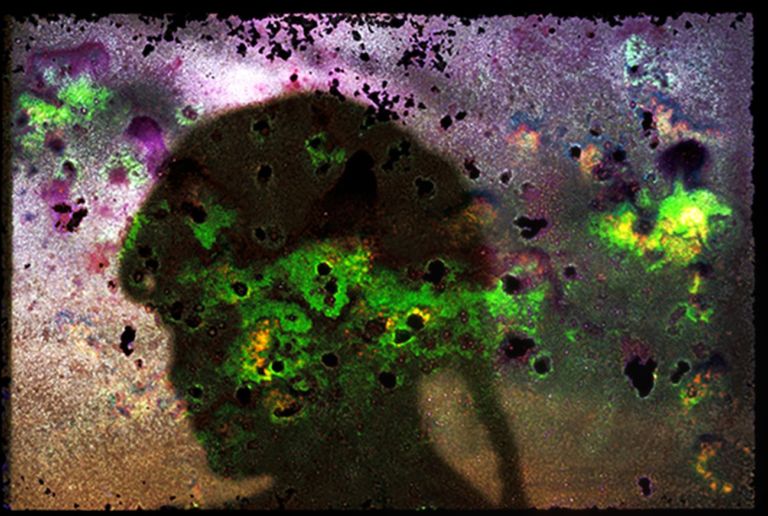

Edoardo Montaina, Cristina, 1984 2014

In una tua serie fotografica hai ritratto il Tempo: sono scatti su diapositive che poi hai lasciato sepolte per trent’anni in un bosco vicino al lago di Vico.

Ho seppellito le diapositive quando avevo trent’anni e le ho tirate fuori al compimento dei miei sessanta.

Un processo creativo originale, immagino l’emozione nel rivederle.

Non è stato facile aspettare tutti quegli anni, ma è stata una vera sorpresa vedere come il tempo abbia operato una profonda trasformazione delle immagini. Non mi aspettavo niente. In modo semi serio forse speravo però che sulle immagini fosse trasferito il peso dei miei anni. Questa serie è nata infatti da una lettura, Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Invece che un dipinto, per il mio rituale nella natura ho utilizzato le diapositive.

Vista l’intensità del risultato, il tempo è un buon artista.

Sono immagini oniriche di un mondo che fu, ma anche un dono inaspettato. Sono importanti per me, rappresentano persone e luoghi a me cari, scatti intimi. Sapevo che le diapositive avevano tre livelli di colore, avevo già sperimentato e sapevo che la terra e l’acqua le avrebbero mutate, però il risultato mi ha stupito.

Nel 2017 la Triennale di Milano espone le tue immagini raccolte in The New Panama Canal. A journey between two oceans, pubblicato da Rizzoli, New York. Una costruzione faraonica.

Assolutamente sì, e io ero lì a seguire i vari stadi di costruzione di un progetto che definirei epico. In barca ed elicottero ho viaggiato spesso sul lago e la giungla fra i due oceani. Vedendo quei luoghi mi ha commosso leggere la storia del primo canale, costruito senza le moderne tecnologie e con il sacrificio di migliaia di lavoratori morti per la malaria e gli incidenti. L’orgoglio che provo nell’essere testimone delle opere di alta ingegneria dell’uomo si è amplificato in questo caso.

Quanto è importante per te lo stupore?

È basilare nel mio processo creativo, le mie immagini devono innanzitutto emozionarmi. Quando fotografo mi succede di entrare in uno stato di massima concentrazione, è questione di attimi o può durare ore. Più scatto e più la realtà si trasforma gradualmente in qualcosa di sconosciuto, fatto di geometrie, colori, forme e movimenti. In questo stato di grazia, il tempo per me si ferma e ho accesso a questo nuovo mondo e noto nuovi schemi, accostamenti, relazioni nascoste.

Un principio fondante del tuo lavoro è la sperimentazione, che ruolo ha nella tua fotografia?

Si basa sull’intuizione, quando avverto che qualcosa si nasconde dietro un soggetto o un paesaggio mi fermo e lo sondo a più riprese fino a scoprire cosa mi aveva colpito. A quel punto scatta il processo creativo.

Riesci a prevedere i risultati?

Non voglio farlo, il mio procedere è legato all’inconscio e allo stupore che riesce ogni volta a procurarmi. La ragione è uno strumento prezioso, ma il suo limite è che non può offrirmi niente che io già non sappia. Molte mie sperimentazioni non saprei riprodurle, non memorizzo i passaggi perché cado in uno stato di concentrazione profonda al quale la memoria non ha accesso. Del resto, se potessi ripeterli con precisione, diventerebbe una tecnica, il che non mi interessa.

‒ Nicola Davide Angerame

1 / 26

1 / 26

2 / 26

2 / 26

3 / 26

3 / 26

4 / 26

4 / 26

5 / 26

5 / 26

6 / 26

6 / 26

7 / 26

7 / 26

8 / 26

8 / 26

9 / 26

9 / 26

10 / 26

10 / 26

11 / 26

11 / 26

12 / 26

12 / 26

13 / 26

13 / 26

14 / 26

14 / 26

15 / 26

15 / 26

16 / 26

16 / 26

17 / 26

17 / 26

18 / 26

18 / 26

19 / 26

19 / 26

20 / 26

20 / 26

21 / 26

21 / 26

22 / 26

22 / 26

23 / 26

23 / 26

24 / 26

24 / 26

25 / 26

25 / 26

26 / 26

26 / 26

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati