Cesare Pavese e la poesia della solitudine. A 70 anni dalla morte

Moriva suicida settanta anni fa, in un’afosa nottata torinese, uno degli autori più severi della letteratura italiana del Novecento, che ancora si specchia idealmente nell’eterno scorrere delle acque del Belbo, il fiume che lo vide bambino e ragazzo. Alla continua ricerca di un equilibrio civile e spirituale, la sua opera ci parla ancora oggi della coscienza tormentata dell’individuo.

Più nascostamente di Pier Paolo Pasolini, anche Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, 1908 ‒ Torino, 1950) fu lo scrittore di una generazione, di quella che aveva vent’anni negli Anni Settanta ed era nata appena dopo la sua scomparsa e si identificava con la sua esistenzialità inquieta e problematica. Parte della critica lo lega invece al dopoguerra e al suo controverso e drammatico scenario politico, facendone suo malgrado il baluardo di una contrapposizione ideologica che ormai non ha più ragion d’essere. Liberale della scuola di Leone Ginzburg, Pavese vedeva un pericolo in qualsiasi estremismo, e pur aderendo al PCI non frequentò mai la politica attiva.

ESISTENZA E SOLITUDINE PER PAVESE

A differenza di Calvino e Fenoglio non prese parte alla resistenza partigiana, e per questa “macchia” il mondo della cultura lo tenne, fino a che fu in vita, colpevolmente ai margini (ma anche con Fenoglio, pur partigiano, non si comportò meglio). Eppure, in retrospettiva, se rileggiamo La casa in collina, scritto in solitudine mentre in Italia dilagava la guerra civile, ci si accorge che anche Pavese stava combattendo, caricandosi del peso di ciò che sarebbe venuto dopo, dei debiti da pagare, dell’impegno richiesto, della coerenza da mantenere. Inquadrandoli però nell’arco ben più ampio della storia dell’umanità. È questa la chiave per leggere Pavese: il peso dell’esistenza che si protrae in una realtà simbolica. Il suo continuo guardare alla serietà della vita, all’ineluttabilità del diventare adulti, che comporta un discreto peso di responsabilità, fa di lui un autore scomodo, che si preferisce relegare nel passato. Obiettivamente, è ben difficile che oggi, con tanti quarantenni che si comportano come quindicenni, con una società dove gli individui sono alla morbosa ricerca di un gruppo, di una comunità (anche virtuale), e hanno perso il piacere della solitudine, Pavese possa essere se non compreso, almeno avvicinato. Ma nei suoi scritti non c’è l’individuo del dopoguerra, c’è l’individuo di tutto un doloroso Novecento, c’è anche e soprattutto l’individuo senza tempo in lotta con l’istinto e la natura, e alla ricerca di un ordine che sovente lo schiaccia. Ma non per questo smette di cercarlo.

La piazza principale di Santo Stefano Belbo negli anni Venti, al tempo dell’infanzia di Pavese

I LUOGHI DI PAVESE

Le langhe del cuneese attorno a Santo Stefano Belbo (dove continuava a trascorrere le estati, pur dopo il trasferimento a Torino ad appena sette anni) gli rimasero sempre nell’anima, alternate però alla città, quella Torino di cui subiva il fascino borghese e proletario insieme.

I luoghi di Pavese sono sempre brutalmente lirici, assolati, polverosi, e drammaticamente simbolici così come drammatico è il silenzio che li circonda, specchio di fratture esistenziali non più ricomponibili, a seguito dello sprofondamento delle ragioni etiche e civili. Vi si muove un’umanità rude, quasi barbarica, animalescamente capace di spigolosi affetti, che ubbidisce a un destino ineluttabile, iscritto nei cicli della natura, ma che tuttavia non riesce a ritrovare se stessa. Quando nel giugno del 1950 Pavese trionfò al Premio Strega con La bella estate (un libro colpevolmente dimenticato negli ultimi trent’anni), consegnò ai posteri una Torino notturna, sensuale e mendace, che la frase d’apertura del romanzo basta da sola a svelare:

“A quei tempi era sempre festa”. E subito si avverte il profumo dell’adolescenza, tra rossori improvvisi e risate sommesse. Un romanzo permeato di leopardiana disillusione, con la festa che di nuovo simboleggia l’iniziazione alla vita adulta, gravida di febbrili attese e speranze. Ed è lecito pensare che per Pavese, così come per i protagonisti del romanzo, fosse diventata troppo grave. Con quello stile onesto, nobilmente rude, aspro come la terra in autunno, anche nelle prose Pavese rimane un poeta, il poeta del dolore di vivere e della solitudine, che cammina sul fondo di quell’abisso in cui Nietzsche si era specchiato. La malinconia di Pavese è quella stessa delle sere d’estate dipinte da van Gogh (spesso utilizzate, non casualmente, come immagine di copertina dei suoi libri) immerse in una sorta di quiete prima della tempesta, dove godersi un istante di solitudine, necessaria per ascoltare il silenzio e in cui cercare un’utopica salvezza, un impossibile ritorno all’innocenza perduta.

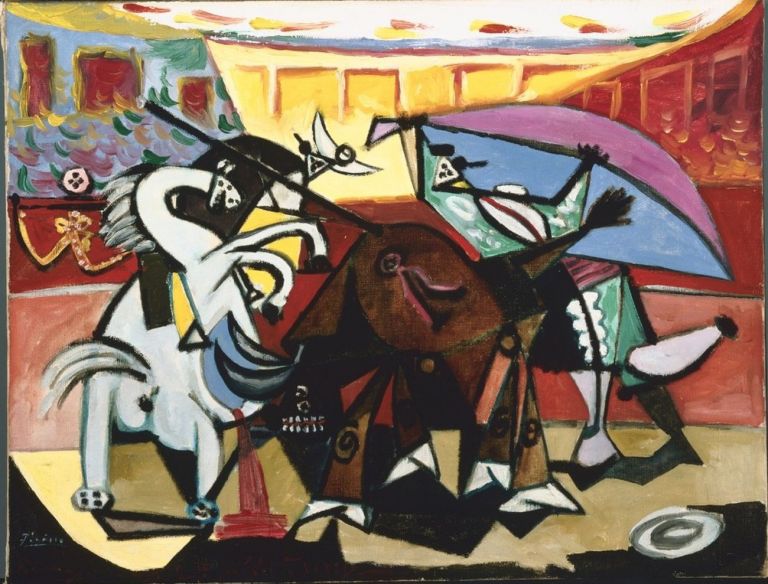

Pablo Picasso, Tauromachia, 1934. Phillips Collection, Washington

UN AMORE AMERICANO

Pavese coltivò un profondo interesse per i romanzi di Hemingway, Melville, Lee Master e Faulkner, di cui apprezzava il crepuscolarismo ma anche e soprattutto quel linguaggio antiletterario, al limite del brutale, che rappresentava un mezzo per indagare le origini, tornarvi almeno metaforicamente, fra corride, balene, cimiteri, campagne desolate; a Faulkner non risparmiò alcune critiche, però fu eccellente traduttore de Il borgo, rendendo al meglio quel parlare per sottintesi, quell’intendere per aria, che del resto gli erano familiari, espressi al massimo in Paesi tuoi, definibile come un romanzo “americo-piemontese”. E ancora, le tauromachie di Hemingway sono cerimonie sacrificali dal sapore passionale, così come lo è, in parallelo, la morte di Gisella in Paesi tuoi; sintesi fra i due scrittori sembra essere la Tauromachia di Picasso, trasposizione novecentesca della lotta fra istinto e raziocinio, creazione e distruzione, necessità della vita e speculare necessità della morte. Si ritrovano quindi una serie di affinità fra Pavese e certa letteratura americana, sempre, però, in chiave arcaica. E per una coincidenza della storia, o del destino, Pavese trova negli Stati Uniti, probabilmente senza averlo mai saputo, una sorta di “gemello”, quell’ancora poco conosciuto Robert Johnson, “menestrello maledetto” anch’egli poeta della solitudine e degli amori sfortunati (struggente la sua Love in vain, interpretata anche dai Rolling Stones), e dallo stile aspro e scarno. E con Verrà la morte e avrà i tuoi occhi anche Pavese tocca le corde del romanticismo più cupo e disperato, dopo l’amore non ricambiato per l’attrice americana Constance Dowling (la conobbe a Roma nel 1949); novello Werther, scelse il suicidio, chiudendo un’esistenza contemplativa e problematica, angosciata dall’impossibilità di sfuggire al destino.

‒ Niccolò Lucarelli

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati