Tessitura, memoria e tecnologia. Intervista a Emilio Vavarella

In una delle sue ultime opere ha “tradotto” il proprio codice genetico in una decorazione tessile realizzata con un telaio Jacquard. Lui è Emilio Vavarella, in mostra a Gagliano del Capo nell’ambito della mostra legata alla sesta edizione di Italian Council.

L’intreccio tra storia e tecnologia, il rapporto tra memoria e immagine, la relazione reale/virtuale rappresentano l’architrave tematico della ricerca condotta da Emilio Vavarella (Monfalcone, 1989), artista e ricercatore protagonista di Idee, ipotesi, assunti e oggetti – mostra curata da Ramdom nell’ambito della sesta edizione di Italian Council e che si chiude il 13 settembre – con l’opera site specific rs548049170_1_69869_TT (The Other Shapes of Me) e creatore dell’installazione Mnemoscopio, entrambe a Gagliano del Capo, nel Salento estremo.

Emilio Vavarella indaga, in rs548049170_1_69869_TT (The Other Shapes of Me), il rapporto tra codice genetico e tessitura, mentre in Mnemoscopio mette in relazione la memoria individuale degli emigranti di ritorno, originari di Gagliano del Capo, con una peculiare visione dello spazio.

L’INTERVISTA A EMILIO VAVARELLA

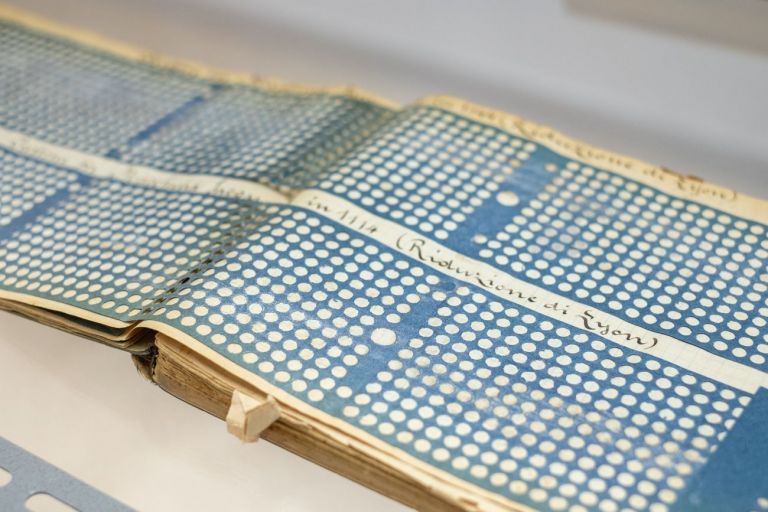

Nel progetto espositivo rs548049170_1_69869_TT (The Other Shapes of Me) ‒ Idee, ipotesi, assunti e oggetti hai “tradotto” il tuo codice genetico in tessuto, lavorato da tua madre con l’antico telaio Jacquard. Ci spieghi l’origine di questa idea?

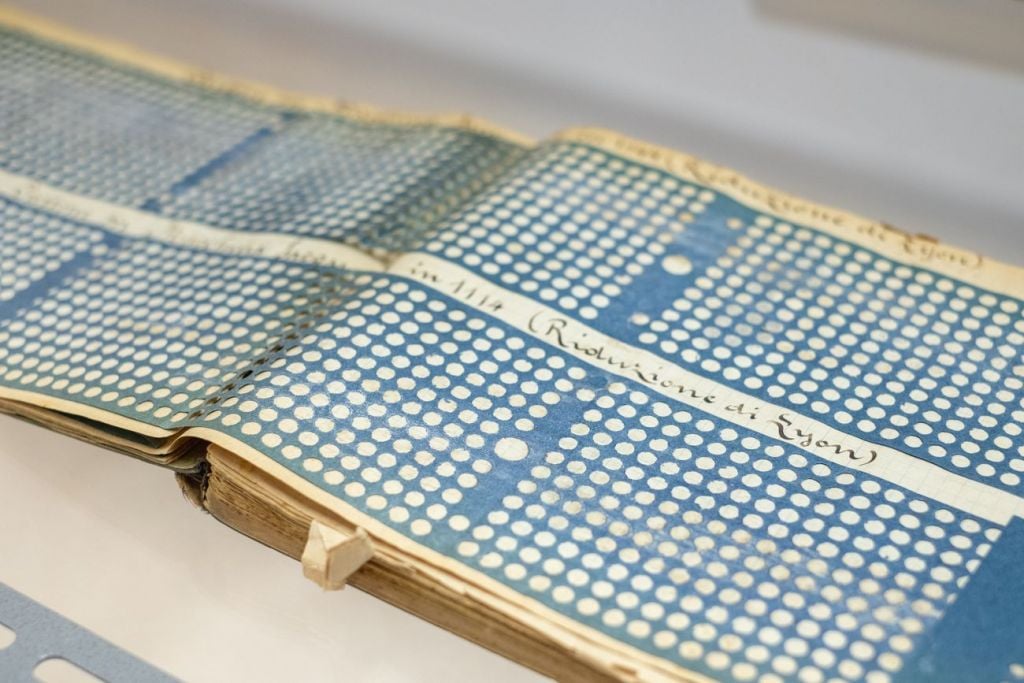

Idee, ipotesi, assunti e oggetti è la mostra, a cura di Ramdom, del processo produttivo della mia ultima opera: rs548049170_1_69869_TT (The Other Shapes of Me). È sempre difficile definire l’origine di un’idea, ma in qualche modo quest’opera è il risultato del mio interesse per una serie di parallelismi storici, tecnici e culturali su cui ho riflettuto a lungo. Inizialmente mi sono focalizzato sulla storia del tessile, poiché il primo telaio automatizzato di epoca moderna, il telaio Jacquard, può essere considerato come il primo vero computer. L’idea che informatica e tessitura abbiano condiviso per alcuni decenni le stesse tecniche di programmazione è stato il primo parallelismo che ha catturato la mia attenzione. Il secondo parallelismo, legato al tema del lavoro femminile, riguarda il rapporto fra il tradizionale mondo domestico della tessitura e quello delle prime programmatrici e operatrici di macchine computazionali.

E il terzo?

Il terzo parallelismo è nel rapporto tra DNA e tessuto, che, pur essendo due cose molto diverse, condividono un’interessante qualità. In entrambi i casi la loro struttura materiale non fa da supporto a delle informazioni che vi vengono “applicate sopra” – come potrebbe essere per i media pittorici, fotografici o letterari. Struttura e informazione, tanto nel tessuto quanto nel DNA, sono un tutt’uno. Non rappresentano informazioni, ma le presentano in una perfetta omologia tra forma e contenuto. Infine, tornando alle più recenti applicazioni dell’informatica, mi interessava l’idea del cosiddetto ‘codice della vita’. Il codice genetico, infatti, altro non è che il risultato di una codifica, effettuata da tecnologie binarie identiche a quelle dei primi telai tessili, delle informazioni contenute all’interno delle nostre cellule. Da queste riflessioni sparse è venuta fuori l’idea di processare il mio codice genetico, con il fondamentale apporto di mia madre, utilizzando il telaio Jacquard. L’opera è il risultato di questo processo, che ripercorre simbolicamente tutta la storia della tecnologia binaria: dalla tessitura alla programmazione, agli algoritmi, al software, ai processi di automazione, fino alla completa informatizzazione di un essere umano.

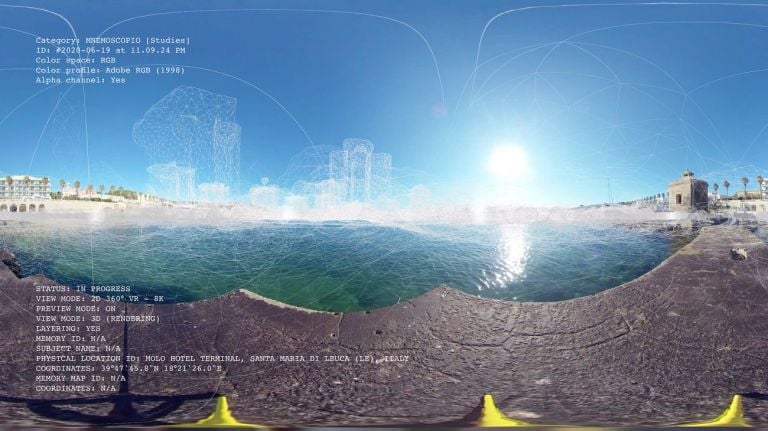

Emilio Vavarella, Mnemoscopio, 2019-20. Visore per cross-reality modificato, installazione site-specific in realtà virtuale, video in 8K, suono, color, dimensioni ambientali

Ci illustri le varie fasi di creazione della tua opera?

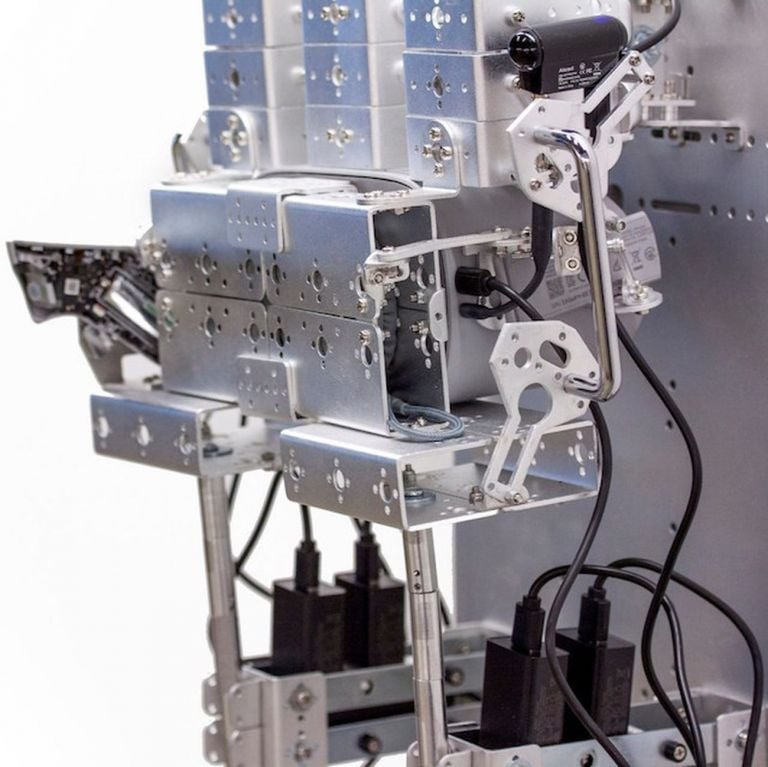

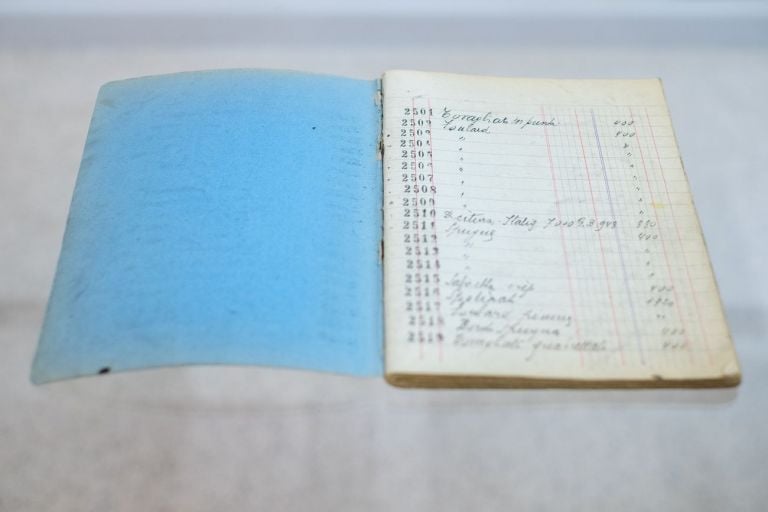

Il primo passo è stato ottenere il mio codice genetico attraverso un processo chiamato genotipizzazione. Il titolo dell’opera, rs548049170_1_69869_TT, fa riferimento proprio alla prima riga di testo risultante dalla genotipizzazione del mio DNA. Ho poi convertito, utilizzando un software sviluppato appositamente, il mio codice genetico in un design tessile compatibile con un telaio Jacquard di inizio Novecento. Il particolare intreccio di fili è stato determinato dalla volontà di produrre un tessuto potenzialmente (ri)convertibile in codice genetico. Dunque un design che non è semplicemente visualizzazione, ma che corrisponde a una codifica potenzialmente decodificabile. In poche parole sarà tecnicamente possibile, in qualsiasi momento, ricostruire il mio patrimonio genetico ripercorrendo il tessuto e ricavando da esso quella matrice computazionale che è l’anello di congiunzione tra i fili di cotone che lo compongono e la materia di cui io sono composto.

Quali difficoltà hai incontrato?

Lavorare con un vecchio telaio ha presentato tutta una serie di criticità e di limiti tecnici, che a loro volta hanno influenzato le caratteristiche dell’opera finale. L’altezza del tessuto, ovvero il lato corto, corrisponde a sessanta centimetri, ampiezza fisica massima raggiunta dal telaio utilizzato. La lunghezza, invece, è stata dettata dalla capacità del telaio di comprimere, nella maniera più fitta possibile, tutti i miei dati genetici in un preciso intreccio di trama e ordito. Questo processo, al limite della capacità fisica del telaio, ha portato a un tessuto di circa settantacinque metri. Le scelte cromatiche adottate per la codifica del mio patrimonio genetico rispondono alla capacità del telaio di intrecciare un filo monocromatico, in questo caso nero, a un ordito, in questo caso bianco, ottenendo oltre al bianco e al nero anche una scala di grigi. Questo processo di tessitura, che è anche un processo di conversione del mio codice genetico, ha visto come protagonista mia madre: l’unica presenza umana visibile nella videodocumentazione del processo produttivo. Il risultato di questa video documentazione è il film Genesis (The Other Shapes of Me), che chiude simbolicamente la mostra a Gagliano del Capo e che, insieme al tessuto finale e al telaio Jacquard, va a comporre l’opera finale.

Fanno da corollario all’opera una serie di attività parallele di approfondimento e di scambio intellettuale tra storici, filosofi, scienziati e professionisti del mondo dell’arte e della cultura, tra le quali vi è anche la pubblicazione, con Mousse, del libro d’artista rs548049170_1_69869_TT.

Nell’installazione Mnemoscopio, il pubblico sperimenta, attraverso un visore XR, la visione a 360° della realtà fisica del luogo che s’interseca a una “mappa di memorie in 3D”, realizzata dalle tue interviste agli emigranti di ritorno di Gagliano del Capo. Come mai la tua ricerca artistica verte spesso sul legame tra memoria e tecnologia?

Ho sempre abbracciato, quasi inconsciamente, un’idea liquida del tempo, e ho sempre mischiato in modo molto spontaneo questioni legate alla memoria, ovvero al passato, con meditazioni legate a scenari futuri. Mi interessa anche molto la dimensione soggettiva e non quantificabile della memoria, che funge spesso da contrappeso a processi digitali in cui oggettività e quantificazione hanno un ruolo preponderante. Questo incontro tra passato e futuro, e tra soggettività e quantificazione, appare in varie forme in molte mie opere. E così con Mnemoscopio continuo un ciclo di opere che include già The Sicilian family (2012-13), opera sulla distorsione tecnologica di memorie di famiglia; Mnemodrone (2014) opera sul rapporto tra memorie collettive e intelligenza artificiale; Mnemografo (2016) opera sul riaffiorare di memorie in Rete; e Memoryscapes (2013-16) opera sulle memorie cartografiche di italiani all’estero. Mnemoscopio (2020) andrà ad ampliare questo corpus di opere focalizzandosi sulla questione della memoria collettiva di coloro che sono partiti dall’Italia, e più precisamente dal Capo di Leuca – territorio che ospita l’opera – per poi farvi ritorno.

Emilio Vavarella, rs548049170_1_69869_TT (The Other Shapes of Me), 2020. Installation view at Ramdom, Gagliano del Capo. Photo Sergio De Riccardis

Baudrillard, nel Delitto perfetto, parlava dell’iperrealtà come principio fondante della postmodernità che identifica la fine del mondo reale con l’avvento della dimensione virtuale.

Il ‘virtuale’ viene spesso associato al ‘digitale’, ma si tratta di cose ben diverse. Il virtuale ha a che fare con la potenzialità di quello che non è ancora stato attuato. Considero virtuali tutti i miei progetti ancora al loro stato embrionale. Il digitale, invece, ha una sua specifica logica e materialità, che si fonda su una solida infrastruttura fatta di computer, cavi e spinotti, processori, satelliti, server, e che si collega alla tastiera che sto utilizzando per rispondere alla tua domanda. Ogni realtà, sia essa digitale, virtuale, o analogica, risponde a delle logiche diverse, ma nessuna di queste costituisce un universo a sé stante. Dunque non credo che il mondo reale, o analogico, sia ‘finito’ o stia per essere soppiantato da un mondo che risponde a logiche interamente differenti.

Qual è, a tuo avviso, la funzione dell’arte contemporanea nell’ “era dell’accesso”?

Non ascriverei a essa una funzione specifica e predeterminata. Se così fosse, che motivo avremmo di chiamarla ancora arte? Abbiamo già a disposizione innumerevoli categorie di cose funzionali che pure presentano qualità artistiche, dal design all’architettura. Imporre al lavoro di un artista una precisa funzionalità implicherebbe affermare che l’artista ha a priori un certo set di obiettivi. Questo alla lunga trasformerebbe l’arte in un sottoprodotto del design o dell’intrattenimento. Preferisco invece che la funzione dell’arte contemporanea resti ambigua, aperta, e che cambi di opera in opera.

Cosa è trapelato dalle storie di vita che emergono dalle interviste, estremamente dettagliate, che hai realizzato agli emigranti di ritorno di Gagliano del Capo?

Durante l’editing sonoro delle interviste mi sono trovato immerso in un mix di emozioni contrastanti: tanta nostalgia del passato, tracce di amarezza verso la contemporaneità, ma anche un certo orgoglio e tanta soddisfazione per i percorsi di vita intrapresi. Ho volutamente inserito queste memorie all’interno dell’opera senza che di esse venisse fornita un’interpretazione o una visione univoca. Al contrario, mi sono focalizzato sulla stratificazione di queste memorie e sull’effetto cacofonico che esse producono.

Qual è il modo migliore per valorizzare, attraverso l’arte contemporanea, un territorio e la sua cultura?

Credo che il modo migliore per valorizzare tanto un territorio quanto le realtà socioculturali che gli danno forma sia attraverso lo sviluppo di nuove relazioni. L’arte contemporanea offre sicuramente dei modi per fare questo. Ad esempio progettando a cavallo tra musei, fondazioni, gallerie, associazioni, fiere, aziende, centri di ricerca, privati e istituzioni. In tale senso un buon progetto di arte contemporanea può essere tanto il risultato di questo tipo di relazioni trasversali, quanto lo strumento attraverso il quale tali relazioni possono essere stabilite.

‒ Cecilia Pavone

1 / 23

1 / 23

2 / 23

2 / 23

3 / 23

3 / 23

4 / 23

4 / 23

5 / 23

5 / 23

6 / 23

6 / 23

7 / 23

7 / 23

8 / 23

8 / 23

9 / 23

9 / 23

10 / 23

10 / 23

11 / 23

11 / 23

12 / 23

12 / 23

13 / 23

13 / 23

14 / 23

14 / 23

15 / 23

15 / 23

16 / 23

16 / 23

17 / 23

17 / 23

18 / 23

18 / 23

19 / 23

19 / 23

20 / 23

20 / 23

21 / 23

21 / 23

22 / 23

22 / 23

23 / 23

23 / 23

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati