La Vienna Art Week in versione virtuale. Intervista a Cristina Fiorenza

A fronte del nulla, la tecnologia online! La manifestazione viennese al tempo del Coronavirus ha voluto ugualmente rispettare il centinaio di eventi in calendario, trasformandosi però in un festival virtuale. È stata davvero una soluzione soddisfacente? Lo abbiamo chiesto a Cristina Fiorenza, una artista che ha fatto parte del circuito studio visit: origini partenopee e carriera europea senza frontiere.

Ci sono buone ragioni perché la Vienna Art Week (VAW), manifestazione annuale delle e sulle arti visive, abbia avuto luogo secondo le date stabilite, indifferente a un lockdown annunciato e che puntualmente è stato applicato. Ciò ha determinato un ripiego sulla modalità virtuale pur restando fedele a se stessa rispettando la programmazione giornaliera. Fu istituita nel 2007, e con gli anni ha messo solide radici. Dunque, nonostante tutto, la prima buona ragione per non averla sospesa o rinviata è nella propria continuità storica, tanto più che il titolo dell’edizione 2020 era Living Rituals, rituali del vivere. Tra le difficoltà, di certo non è trascurabile l’assommarsi degli aspetti tecnico-organizzativi coinvolti nell’esito di una fruizione del tutto alternativa.

UNA SETTIMANA DI DESIGN VIRTUALE

E dunque, ognuno per proprio conto a sfogliare schermate video! Tanto, cosa vuoi che sia: di questi tempi ci siamo dovuti abituare alla modalità online di eventi nella sfera dell’arte, una fruizione fredda per sua natura. C’è d’altronde chi per il futuro ne pronostica un consolidamento, indipendentemente dalla necessità del “distanziamento” fisico. Neanche a dirlo, si tratterebbe di infrangere il rituale dell’incontro diretto ed emotivo tra opera e pubblico, e senza più un’eco di fondo, o il frastuono, elementi essenziali per l’arte contemporanea. Così che la domanda viene da sé: quale avvenire per la sfera sociologica dell’arte? O, all’estremo, quale dimensione estetica resterà alla figura emblematica di un flâneur, e in particolar modo del “passeggiatore” di spazi artistici, apparentemente svagato, ma sottilmente curioso? Quel vagabondo, individuato dal poeta e saggista Baudelaire, che osserva solitario tra la folla e tra le “cose”, con l’attitudine istintiva del voler cogliere il senso speculativo della realtà in ogni piega del presente. Verrà meno la sua “aura”, insieme alla sua aria dandy, quando non avrà più uno spazio – museo, galleria… o il mondo – da percorrere, e neppure una profondità da sondare?

INTERVISTA CON CRISTINA FIORENZA

È accaduto che lo studio visit in programma nella VAW, per forza di cose e in tempi strettissimi, si è trasformato in una sorta di “video visit”. Abbiamo conversato con Cristina Fiorenza (Napoli, 1973), un’artista che vive e lavora a Vienna, inserita nel circuito degli atelier aperti, per parlare del suo stato d’animo, ma anche per avere uno spaccato della sua intenza carriera, dispiegata in oltre due decenni e attraversata da molteplici linguaggi espressivi.

Per i noti motivi, tu, come i tuoi colleghi impegnati nella sezione Open Studio Days, hai dovuto ripiegare sul digitale. Eppure, la tua documentazione ha in sé qualcosa di artistico; avevi già utilizzato il video per documentare le tue opere?

No, solo per documentare i luoghi che visito. Poi, nella riproduzione rallento lo scorrimento delle immagini e la musica che metto in sottofondo diventa un rumore perché anch’essa si rallenta. L’ho fatto anche in questo caso.

Una specie di occhio “narrante” esplora il tuo studio; ci sei pure tu, ma senza entrare in rapporto diretto con la ripresa. Hai avuto il supporto di qualche addetto ai lavori?

È andata così, avevo appena un giorno per consegnare questo video, poi sarebbe partito il lockdown. Ho pensato di chiamare Marlies, una amica scenografa che sa bene come gestire lo spazio. Abbiamo parlato dieci minuti e c’è stata subito un’intesa. Siccome il film è girato in una sola sequenza, io sparivo e riapparivo correndo da una stanza all’altra.

Però il pubblico, che doveva entrare in contatto e in dialogo diretto con gli artisti e il loro ambiente di lavoro, non c’è stato…

Naturalmente mi è mancato il contatto con le persone. Peccato… però, attraverso la forma video della documentazione, io stessa sono entrata virtualmente negli studi di molti artisti e ho scoperto tanta creatività. Questo è stato un aspetto positivo.

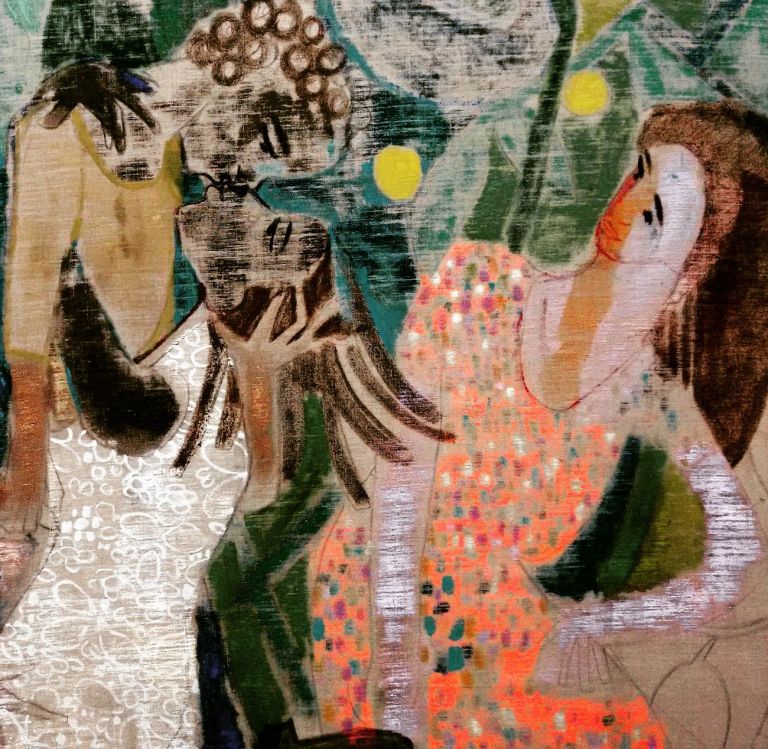

Cristina Fiorenza, Octopus Hunter, 2019, Courtesy Cristina Fiorenza

LA STORIA ARTISTICA DI CRISTINA FIORENZA

Cosa ti ha portato via da Napoli, la tua città d’origine?

Avrei voluto fare l’accademia, poi ho studiato architettura perché l’Accademia di Napoli all’inizio degli Anni Novanta era un ambiente poco volto al contemporaneo e io volevo altro. Napoli è molto viva, è drammatica e teatrale, ma alla fine è stancante. A portarmi via è stata proprio l’architettura, volendo vedere i posti dove il razionalismo aveva dato il meglio, quindi scelsi di andare in Germania alla Bauhaus Universität di Weimar.

Quale esperienza ti sei fatta in quell’ambiente?

A Weimar, che è nella ex DDR, ho passato sei mesi. Vivevo in un appartamento con studenti dell’Est, quando ancora tra Est e Ovest la differenza era grandissima. Non avevamo il riscaldamento, né telefono e neanche il citofono. Pensa che per chiamarci lanciavamo sassi alle finestre. Ma la Bauhaus Universität era grandiosa, si lavorava insieme a professori riconosciuti a livello internazionale.

Quindi Berlino. Cosa ti ha spinto là?

La curiosità, il mio motore. Nella seconda metà degli Anni Novanta Berlino era la città più creativa d’Europa, tutto era possibile, era una vera giungla senza gerarchie. In quel periodo ci si trasferirono tanti artisti. C’era di tutto, l’arte si faceva in modo molto individuale senza seguire dei trend. Artisti, architetti, designer, videomaker etc. formavano un’unica categoria.

Dopo l’esperienza berlinese cosa è successo?

Dopo Berlino, l’Olanda. Qui ho scoperto che gli architetti olandesi costruivano con leggerezza, giocando anche un po’. Un approccio bellissimo.

Ed eri sempre intenzionata a esercitare la professione dell’architetto?

Sì e no. Ero comunque sempre in giro per mostre, sempre più attirata verso questo mondo. Non sapevo cosa avrei fatto in futuro, e neanche ci pensavo troppo. Ho sempre seguito l’istinto. Se un progetto era stimolante non importava che si trattasse di architettura o di una installazione o altro.

Cos’è che infine ti ha spinto sulla via dell’arte figurativa?

A un certo punto ero in crisi. Progettavo le stazioni delle ferrovie dello Stato ma non mi piaceva la vita da ufficio. Volevo ricominciare tutto da capo, e ho sentito la necessità di dipingere. La mia è una pittura figurativa.

Cristina Fiorenza, Pillar House, 2010, Courtesy Cristina Fiorenza

CRISTINA FIORENZA E VIENNA

Come e perché sei arrivata a Vienna?

Ci sono venuta quasi per avventura perché il mio compagno, con cui sto tutt’ora, una volta, nel pieno della notte, mi propose di andarcene. In quel periodo vivevamo e lavoravamo a Maastricht. Cosi alle 4 di notte la decisione fu presa. Ci venne in mente Vienna e tre giorni dopo eravamo qui. Due settimane e avevo già un lavoro. Volevamo starci due anni, ne sono passati 19. Andavo spesso all’Accademia ad ascoltare le lezioni di Daniel Richter, così mi sono riavvicinata alla pittura. Partecipai allo Strabag Art Award vincendolo, dandomi la voglia di continuare per questa strada. Dopo tanti anni e tante mostre, tre anni fa mi sono iscritta all’Università delle Arti applicate, per seguire i corsi di ceramica, e sono stati i due anni più belli da quando vivo a Vienna.

Vorrei che tu mi parlassi del tuo lavoro, le tue attitudini, la visione che hai dell’arte…

Dal mio punto di vista ci sono tre cose che in definitiva mi muovono: la curiosità di conoscere, la nostalgia, l’istinto. Ho sempre provato a pianificare mentalmente, poi arrivo in studio e faccio tutt’altro. Negli anni ho davvero utilizzato moltissimi mezzi. Ho dipinto tanto, ho disegnato e cucito sulla carta, ho costruito le Pillar Houses, installazioni al confine fra arte e architettura. Nel corso degli anni, la materia è diventata sempre più importante nelle mie opere, portandomi a sperimentare la ceramica, un universo di senso tutto da scoprire.

Tra le foto dei tuoi lavori mi ha colpito un’installazione in esterno in cui si vedono i lacerti strutturali in legno di una costruzione, la cui unica traccia d’arredo consiste in delle tende ormai in balia del vento.

È una di quelle costruzioni che ho chiamato Pillar House, ne ho installate quattro: dimensioni, quattro metri di altezza e due di larghezza. In quel periodo ero in Baviera, nella regione di Allgau, molto amata dai tedeschi, natura perfetta, bellissima, romantica. Ma anche con un passato politico pesantissimo. Io stavo preparando un progetto da presentare al Kör, sigla che sta per arte nello spazio pubblico, a Vienna, e volevo costruire una baracca, un totem, in mezzo alla città. Poi, dove ero, mi sembrò il posto più adatto per realizzare quest’idea. Trovai delle finestre abbandonate e altri elementi, così assemblai quello che avevo a disposizione. A colpo d’occhio ti chiedevi se erano casette rimaste in piedi dopo un cataclisma o dopo un evento drammatico. L’unica traccia di umanità erano proprio quelle tende che tu hai notato.

‒ Franco Veremondi

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati