Vivere e progettare su un’isola. L’Unfolding Pavilion di Venezia si racconta

Rituals of Solitude è la terza edizione dell’Unfolding Pavilion, curato da Daniel Tudor Munteanu e Davide Tommaso Ferrando in occasione della Biennale di Architettura di Venezia.

Dopo aver debuttato esaminando il tema dello svuotamento di Venezia e aver successivamente analizzato la crisi del social housing, la terza edizione dell’Unfolding Pavilion affronta la privatizzazione delle isole dell’arcipelago veneziano e si interroga sulla forma di domesticità cui ci costringe la situazione attuale. Abbiamo rivolto a Davide Tommaso Ferrando alcune domande; le sue risposte ci hanno restituito ancor più curiosità di quanta ne avessimo in partenza.

INTERVISTA A DAVIDE TOMMASO FERRANDO

Unfolding Pavilion: Rituals of Solitude. Possiamo partire dalla scomposizione letterale di questo titolo per mettere a fuoco le radici e le prospettive di questo progetto?

Il titolo è un ritaglio da una frase di Michael Sorkin a proposito del lavoro di John Hejduk, e in particolare a proposito del progetto della Casa di Colui che si Rifiutò di Partecipare, risalente al periodo in cui Hejduk inizia a unire in modo inestricabile progettazione e narrazione. Anche il nostro progetto intende lavorare in questa direzione, ovvero sulla tensione tra realtà e narrazione.

Per quale motivo avete scelto e come avete re-interpretato la Casa di Colui che si Rifiutò di Partecipare?

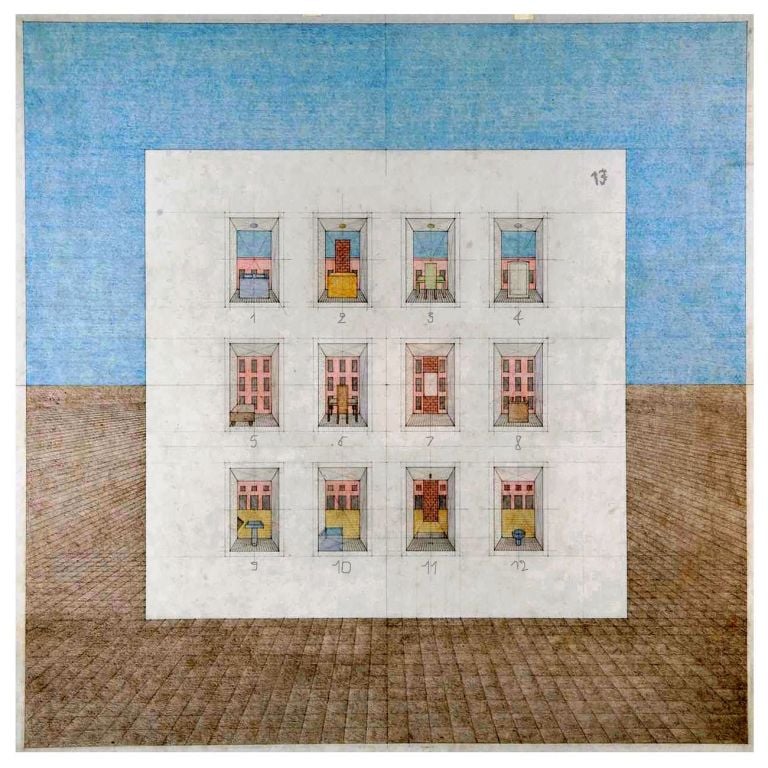

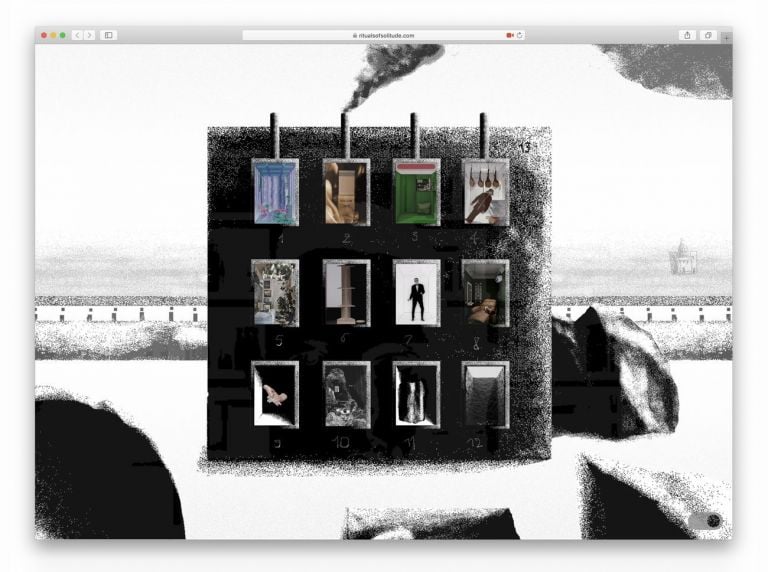

È uno degli edifici facenti parte del progetto delle Tredici Torri di Guardia di Cannaregio, nel quale Hejduk immagina una specie di performance per cui, ogni volta che uno degli abitanti delle tredici torri muore (ogni torre è abitata da una sola persona), il suo posto viene preso dall’abitante di una Wall House costruita a poca distanza dalle torri, che viene a sua volta occupata da un’altra persona, e così via. C’è però qualcuno che si rifiuta di partecipare a questo macabro rito: a questa persona Hejduk dedica una seconda Wall House costruita in un campo non lontano. La casa è composta da dodici stanze tutte uguali, appese a un muro quadrato e incorniciate da dodici finestre a tutt’altezza. Ogni stanza ha un’unica funzione rappresentata dall’unico oggetto di arredo che contiene al suo interno. Le grandi finestre rendono lo spazio interno della casa totalmente visibile dall’esterno, così che il suo unico abitante è costretto a vivere sotto lo sguardo costante del pubblico che passa per il campo veneziano. Ci sembra un progetto perfetto per la situazione in cui ci troviamo attualmente, dato che rappresenta in maniera paradigmatica il modo in cui viviamo oggi l’ambiente domestico, avendo di fatto accettato l’idea che lo spazio privato della casa sia diventato lo spazio più pubblico di tutti. In tempi non sospetti, Hejduk aveva immaginato un modo di abitare che si è di fatto realizzato.

A proposito della prima tappa di questa edizione dell’Unfolding Pavilion, che ha inaugurato il 17 dicembre 2020 con un evento via Zoom e via Facebook, cosa significa per voi curare una mostra digitale?

Per noi era importante mettere a punto un format di mostra digitale che non fosse un semplice surrogato o la ricostruzione virtuale di una mostra reale, dato che ne avrebbe inevitabilmente ridotto il livello di complessità. Si trattava di produrre una mostra digitale che avesse una sua autonomia, mettendo in crisi la maggior parte delle strategie curatoriali che abbiamo visto svilupparsi in questo periodo di distanziamento sociale.

The Hollywood Squares. TV show, NBC. 1966 81. Created by Merrill Heatter & Bob Quigley. Set design by Dick Stiles. Courtesy of © NBCU Photo Bank, 1973

ESPORRE L’ARCHITETTURA

Come si costruisce una mostra all’interno di un edificio che non può essere visitato?

La mostra è divisa in due capitoli: digitale e reale. Contrariamente alla consuetudine, il layer digitale non documenta qualcosa che si sta svolgendo o che si è già svolto nella realtà materiale, ma costituisce una mostra indipendente che trova il suo completamento nelle giornate di inaugurazione della Biennale Architettura. La mostra digitale è un esperimento la cui forma finale deriva dalla struttura degli archivi digitali e dall’ambiente dei videogame, attraversando territori ibridi tra la ricostruzione storica e la fiction.

Come si fa quindi a esporre l’architettura come architettura?

Questo per noi è un punto molto importante. Ogni edizione dell’Unfolding Pavilion intende investigare la possibilità di esporre un’architettura non solo attraverso le sue rappresentazioni (disegni, foto, modellini…), né come si fa con le opere d’arte. Quello che stiamo cercando di fare è esporre l’architettura in quanto architettura, ovvero mettere in mostra un edificio abitandolo, rappresentandolo e intervenendo su di esso.

In riferimento al popolato profilo Instagram dell’Unfolding Pavilion, e a proposito di giochi di specchi: anche in quest’occasione il progetto Rituals of Solitude si colloca all’interno di un’architettura dall’identità molto chiara. Con quali modalità abitate le idee di architetti fortemente autoriali? Che tipo di ospiti siete all’interno di un progetto di Ignazio Gardella, Gino Valle, John Hejduk?

Partiamo ogni volta da un processo di ricerca approfondita e dettagliata sull’opera che scegliamo come luogo di sperimentazione. La documentazione preliminare è una parte fondamentale del processo curatoriale. I materiali reperiti e digitalizzati servono prima di tutto a noi per entrare nei mondi degli architetti che intendiamo “abitare”; dopodiché, li mettiamo a disposizione degli autori che coinvolgiamo nel progetto, e infine li rendiamo pubblici attraverso il sito della mostra. Così, ogni edizione dell’Unfolding Pavilion diventa l’occasione per dare diffusione a documenti spesso introvabili sul web, attraverso una pratica di condivisione digitale. Inoltre, per noi è importante legare in modo più o meno evidente le tematiche prettamente disciplinari ad altre più puntuali inerenti la città di Venezia.

Ovvero?

Il primo progetto parlava dello svuotamento di Venezia; il secondo, in modo più dichiarato, trattava la crisi del social housing; il terzo si occupa invece del problema della privatizzazione delle isole dell’arcipelago veneziano, nonché del nuovo tipo di domesticità che stiamo vivendo in questo periodo. Senza farlo apposta, di anno in anno, ci siamo trovati in linea con i temi ufficiali lanciati dalla Biennale, dall’edizione Reporting from the front (2016) a Freespace (2018) fino alla attuale edizione intitolata How will we live together?

Una domanda di backstage: come vivete il vostro rapporto con l’istituzione Biennale?

Più volte e in diverse sedi ci hanno fatto notare come l’Unfolding Pavilion si ponga in netto contrasto all’evento Biennale, sia dal punto di vista delle economie messe in campo, sia nella messa in discussione dei protocolli curatoriali. Sicuramente produciamo una critica per dimostrare che si possono realizzare mostre di architettura, nel caso specifico nei giorni del vernissage a Venezia, senza spendere cifre importanti: le mostre possono essere pensate trasformando la scarsità di risorse in un vantaggio. Al tempo stesso siamo molto legati alla Biennale, senza la quale non ci sarebbe quella cruciale concentrazione di risorse e soprattutto di persone provenienti da tutto il mondo, tutte presenti nello stesso luogo e negli stessi giorni, con le quali intendiamo dialogare con il nostro padiglione. Il grande evento è dunque criticabile per le dinamiche di mercato che tende a generare – quanti euro buttati ogni anno in mostre commerciali prive di alcun interesse? –, ma ci aggrappiamo alla Biennale come dei parassiti che trovano il proprio equilibrio in uno scambio reciproco con l’organismo ospitante. Biennali e Triennali sono momenti molto importanti di attivazione del tessuto urbano: farne a meno sarebbe un errore.

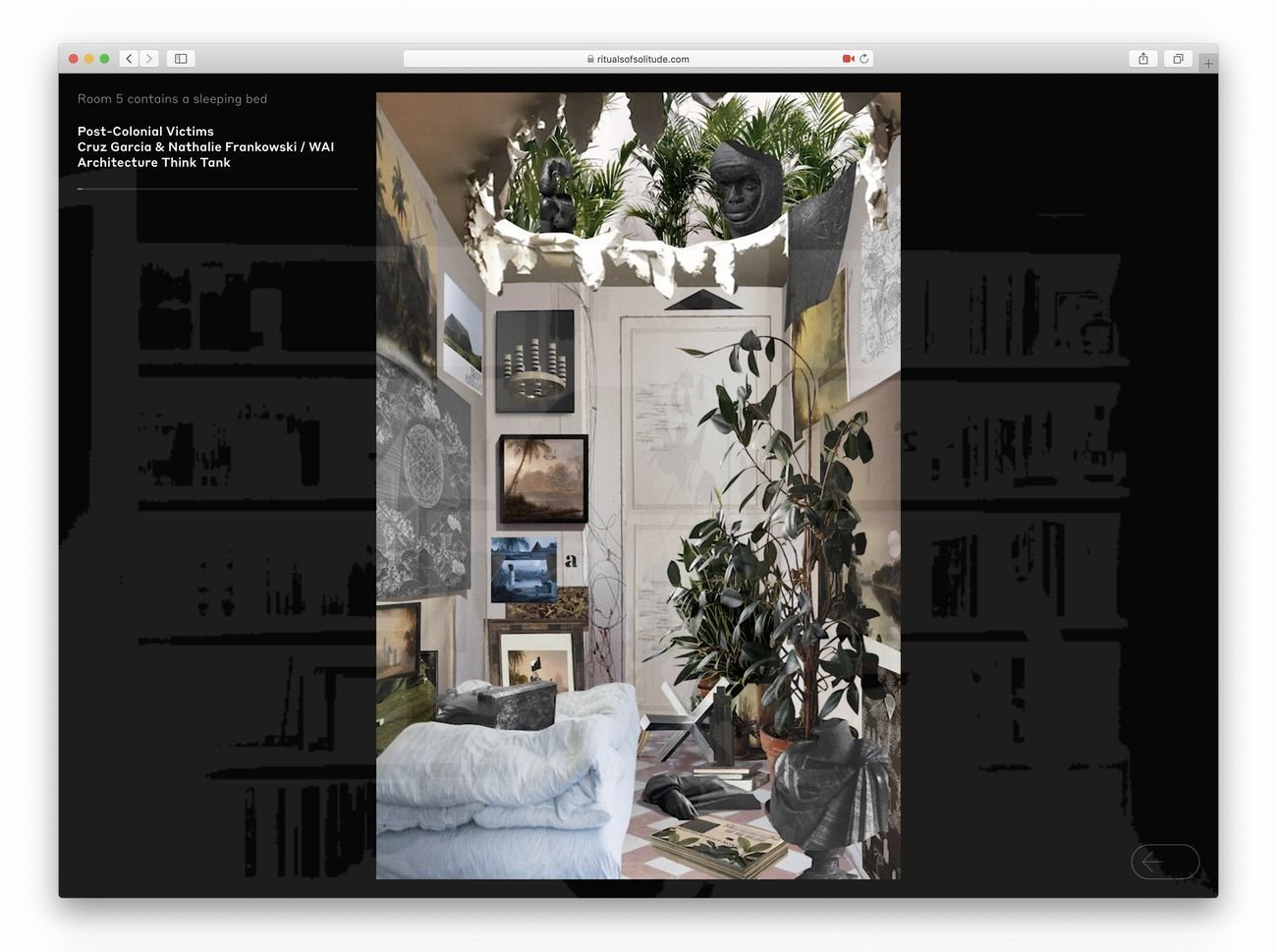

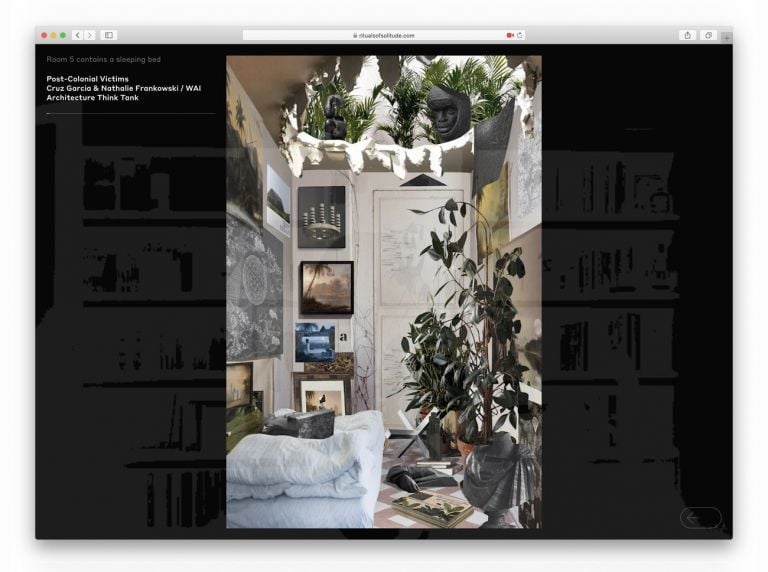

Cruz Garcia & Nathalie Frankowski – WAI Architecture Think Tank, Post Colonial Victims, 2020, video © Unfolding Pavilion – WAI Architecture Think Tank

12 STUDI A CONFRONTO CON JOHN HEJDUK

Quale criterio vi ha guidati nella selezione dei dodici nuovi abitanti dell’Unfolding Pavillon?

I dodici interventi site specific di questa edizione dell’Unfolding Pavilion sono a opera di architetti, accademici, critici e curatori la cui ricerca è in stretto rapporto con la dimensione narrativa, ovvero: (ab)Normal, Bart Lootsma, James Taylor-Foster & Anton Valek, Fala, WAI Architecture Think Tank, Mariabruna Fabrizi + Fosco Lucarelli & Giaime Meloni, Fosbury Architecture, Space Popular & Shumi Bose, Matteo Ghidoni, Aristide Antonas, MAIO, Traumnovelle.

A questo proposito, confrontarsi con John Hejduk ci conduce a una domanda: che importanza ha per voi la narrazione rispetto all’architettura?

Moltissima, anche se ci sono progetti fantastici che non hanno alcuna dimensione narrativa. Ma è pur vero che gran parte dei contenuti riguardanti l’architettura vengono oggi veicolati e mediati da uno strumento che si basa sulla narrazione visuale e testuale, per cui è quasi inevitabile che una buona parte dell’architettura contemporanea intessa rapporti sempre più intimi con le pratiche narrative. Non è tanto un sostituire l’esperienza dello spazio, in questo momento impossibile, ma è una diretta conseguenza della pervasività che hanno gli strumenti di mediazione rispetto all’esperienza dell’architettura in prima persona. Non è colmare un vuoto: è una forma di progetto.

UNFOLDING PAVILION E VENEZIA

Implicitamente, discutendo di riti e di solitudine, siamo portati a parlare della vostra relazione con Venezia. Arrivati al terzo appuntamento con la città, che cosa significa per voi lavorare in questa condizione insulare e isolata?

Il tema principale di questa edizione dell’Unfolding Pavilion è quello dell’isolamento inteso sia nel senso del vivere isolati, sia nel senso del vivere su un’isola, come Venezia appunto, e dunque dell’essere parte di un arcipelago di isole tra loro interconnesse, che è poi una metafora perfetta per la rete digitale. Ma il progetto di quest’anno è anche un ragionamento sulla veridicità della storia e sulle prospettive della fiction, sul fatto che ogni racconto è una rielaborazione soggettiva, in fin dei conti. Il valore di una storia sta nella sua aderenza al reale o in ciò che può produrre? Ogni progetto è un’opera aperta e il modo con cui il visitatore completerà la narrazione costruita dal nostro padiglione sarà una parte fondamentale del progetto stesso.

Un patto, un segreto e una demolizione. Che ruolo ha la sparizione dell’architettura in questo progetto curatoriale?

Per la seconda fase del padiglione la nostra intenzione è rendere visitabile, in occasione del vernissage della Biennale Architettura, il sito nel quale negli Anni Ottanta fu costruita, per poi essere recentemente demolita, una replica quasi esatta della Casa di Colui che si Rifiutò di Partecipare. Sarà una sorta di sito archeologico, una visita ai resti di un progetto narrativo.

Parlando di storie possibili, che rapporto intercorre tra il vostro progetto e il libro che spesso citate, 10 immagini per Venezia a cura di Francesco Dal Co?

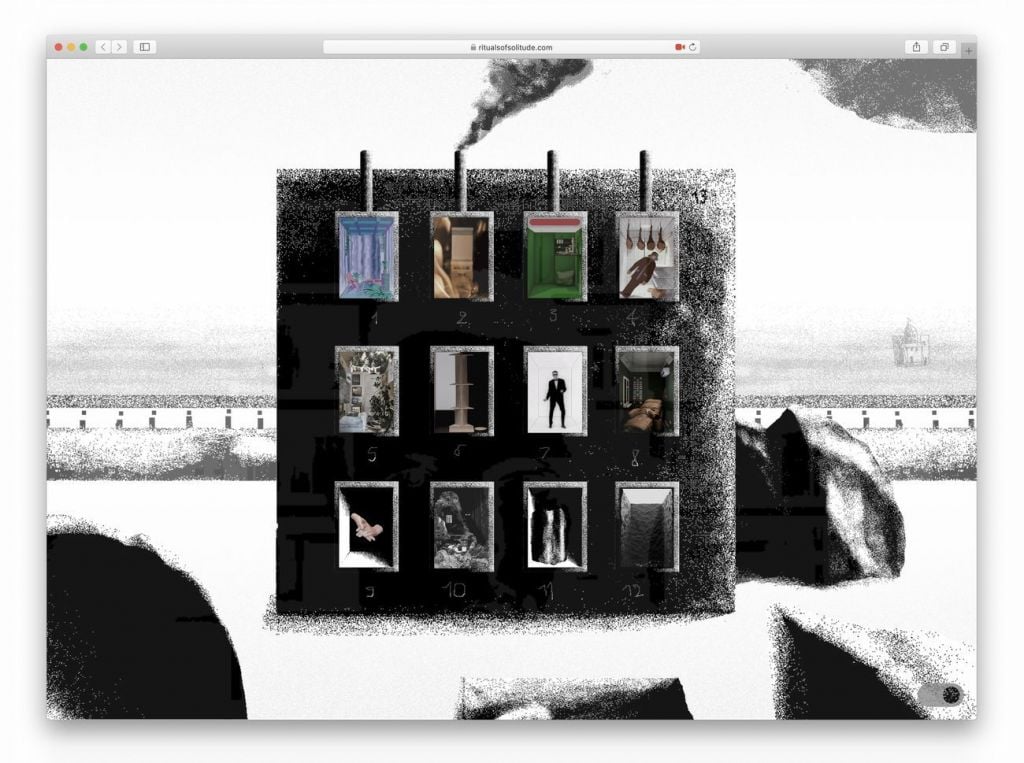

A settembre 2019 avevamo iniziato a occuparci della terza edizione dell’Unfolding Pavilion e, facendo ricerca per sondare diverse opzioni, da Carlo Scarpa a Gregotti, ci siamo imbattuti in 10 immagini per Venezia, il catalogo di una mostra curata da Dal Co nel 1980 che coinvolgeva dieci architetti internazionali chiamati a elaborare una serie di ipotesi visionarie per l’area di Cannaregio Ovest. Il libro ci ha portato a scoprire il progetto di Hejduk, la cui particolarissima composizione di facciata ci ha immediatamente ricordato il layout digitale degli Zoom meeting, nei quali le persone sono incasellate in cornici rettangolari disposte a griglia sullo schermo, nonché di alcuni archivi digitali. Insomma, era un’architettura perfetta per essere ricostruita sul web. Nella mostra digitale ogni finestra della casa è un bottone che conduce all’interno della relativa stanza, nella quale si trova l’opera dell’autore cui quella stanza è stata assegnata.

Un progetto di quarant’anni fa ci parla del nostro contemporaneo. È questa la potenza della visione, trascendere la contingenza?

Il concetto di contemporaneità è profondamente mutato rispetto agli anni in cui Hejduk progettava la sua Casa di Colui che si Rifiutò di Partecipare. Oggi, grazie alla rivoluzione digitale e alla pervasività del web, consumiamo indifferentemente contenuti facenti riferimento a qualsiasi periodo storico: dall’Antichità al Post-Antropocene. Il motore di ricerca di Google contiene tutto e lo mette a nostra disposizione istantaneamente, appiattendolo sullo schermo del nostro PC o smartphone. E così, oggi, possiamo pensare senza troppa difficoltà che un progetto della seconda metà del Novecento risulti essere più contemporaneo a noi rispetto a un’architettura inaugurata pochi giorni fa, se assumiamo che è contemporaneo ciò che ci è “vicino”, nel senso che è in grado di parlarci della nostra condizione attuale. Il contemporaneo sta così assumendo un carattere atemporale: la presunta linearità del tempo si è tramutata in un campo aperto di progettualità.

‒ Sissi Cesira Roselli

https://unfoldingpavilion.com/

www.ritualsofsolitude.com

1 / 5

1 / 5

2 / 5

2 / 5

3 / 5

3 / 5

4 / 5

4 / 5

5 / 5

5 / 5

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati