La vita è un palcoscenico, diceva Shakespeare e, qualche secolo dopo, Pirandello. La vede così anche l’artista Beatrice Scaccia (Veroli, 1978), che quel palcoscenico lo riempie di creature che sono costume prima che corpo, fantocci incastrati nella rappresentazione di sé, feticci di un ruolo che si scontra con un genere e un’umanità incerti. Nei suoi lavori, Scaccia alterna disegno, pittura, animazione e la continua ricerca di tecniche ad alto grado di artigianalità.

Da dieci anni vive a New York, una città che ama di un amore ormai maturo. Qui, a poco più di un’ora di treno da Manhattan, il Katonah Museum of Art ospita fino al 27 giugno un’installazione site specific in cui Scaccia crea un ambiente intorno a un suo lavoro in stop motion. Un’opera che segna un passaggio nella sua pratica e che è parte di un percorso che ha di mezzo una pandemia.

L’abbiamo intervistata per farci raccontare la mostra al Katonah, le recenti evoluzioni del suo lavoro e le riflessioni nate quando il 2020 ci ha costretti tutti a definire cos’è casa.

Raccontaci come nasce l’idea dell’ultima mostra.

Nasce da una riflessione sul corredo, che in inglese si chiama hope chest. Come a tante ragazze italiane, mia nonna mi aveva fatto il corredo. Per noi era normale ma, quando cambi prospettiva e ci inizi a pensare, emergono una serie di riflessioni. Nel mio caso sono riflessioni legate anche alla tematica base del mio lavoro, che è quella dell’identità, del gender e del ruolo sociale che al gender è legato. Così ho scoperto che in alcune culture il corredo veniva custodito in quello che qui chiamano hope chest, un grosso baule che somiglia un po’ a una bara. La parola stessa è interessante perché contiene il concetto di speranza, il che la dice lunga su come veniva vista la donna. Così ho deciso di giocare in termini visivi con un personaggio che viveva all’interno di un hope chest.

E che ci fa lì dentro?

Prima lava i piatti, sistema i vestiti, poi si pettina in modo parossistico, manda baci, balla con un personaggio immaginario. Sullo sfondo dell’animazione ho inserito frasi sul tema del genere che ho scritto nel corso di circa due anni e che contengono anche cose che mi diceva mia nonna, ad esempio che i capelli devono essere sempre in ordine, che sono la tua corona, il tuo potere.

Come hai realizzato l’opera?

In stop motion, una tecnica con cui avevo iniziato a sperimentare durante l’esperienza di Homemade con Magazzino Italian Art. È stato bello ma complicato: ho scattato circa 30mila fotogrammi e ho costruito tutto, il pupazzo, il set, il baule, le luci. Ho creato lo sfondo con la pittura lavagna perché mi serviva per scriverci il titolo, ma poi è diventato parte dell’animazione e anche la cosa più sperimentale. È stata un’esperienza diversa, fisica: finora avevo sempre fatto animazioni in digitale. All’inizio è stato un po’ un gioco, poi ho vinto il grant del Queens Council on the Arts presentando l’idea e allora ho dovuto realizzarlo per forza [ride, N.d.R.].

Beatrice Scaccia. My Hope Chest. Exhibition view at Katonah Museum of Art, 2021

LA MOSTRA AL KATONAH MUSEUM OF ART

Tutto questo è ora parte della mostra al Katonah. Com’è strutturata la mostra?

Abbiamo proiettato l’animazione e ho chiesto di dipingere le pareti intorno. Ho ricoperto tutto con la vernice lavagna e sono stata tre giorni a fare wall drawing, ho creato una finta cornice intorno all’animazione, una carta da parati, e in questo modo ha assunto un senso ancora più domestico. Poi ho dipinto tutti gli elementi che sono all’interno dell’animazione e con cui il personaggio interagisce: pile di piatti, vestiti, cappelli appesi. Il tutto ha una resa surreale, sospesa.

Questa è la tua prima mostra post-pandemia, ma l’anno scorso, nel pieno del lockdown, hai partecipato al progetto Homemade di Magazzino Italian Art. Ce ne parli?

Magazzino ha avuto un tempismo impeccabile e quel progetto è stato una vera salvezza: ci ha dato un focus in un momento in cui eravamo tutti sballottati dalle news. Ci hanno lasciato liberi di fare quello che volevamo e si è creata una bella comunità. L’idea base del progetto era che, poiché ci trovavamo costretti a lavorare da casa, facessimo qualcosa che generalmente non facevamo. Io ho usato quello stimolo per fare una stop motion.

Cosa ne è venuto fuori alla fine?

Ho lavorato sull’idea dello hoarding, l’accumulazione, ispirata da quella corsa all’accumulazione di prodotti che stava avvenendo per via della pandemia. Ci ho giocato dal punto di vista dell’artista, mi sono definita artista che accumula. Che è in effetti una cosa che faccio. Nonostante non sia mai stata un’artista 3D, sono anni che compro e accumulo plastilina, epoxy ecc., pensando che prima o poi le userò. Allora ho sfruttato quel momento per utilizzare finalmente quei materiali: ho realizzato un busto che, nel corso dell’animazione, accumula cose su se stesso. L’oggetto in sé non è un’opera: è il processo che è l’opera. Anche in quel caso ho usato il gesso sulla vernice lavagna, illuminato con black light. Poi in quei giorni facevo tante camminate nel quartiere, perché era l’unica cosa che si poteva fare, e ho scoperto molte cose, per esempio gli alberi chiamati Judas Trees che hanno boccioli ovunque, anche sul tronco. E così ho aggiunto anche quegli alberi perché mi sembravano anche loro degli accumulatori. Un’altra volta ho visto un cortile pieno di oggetti abbandonati e anche quello è finito nell’animazione.

Beat Scaccia nel suo studio, New York, 2021

I TEMI AFFRONTATI DA BEATRICE SCACCIA

Il busto accumulatore, la donna che vive nel baule… nelle tue opere ci sono sempre questi strani personaggi. Per tanto tempo c’è stato il personaggio di Eve, una donna-pupazzo dal genere incerto. Che fine ha fatto?

Non so se Eve tornerà. Era ora di voltare pagina. Mi ero stancata di quella tecnica: disegni a matita su carta su cui applicavo la cera, che poi stiravo. Era una tecnica mia, ma non mi dava più soddisfazione. E poi c’era la narrazione. Quando crei un personaggio, quello ti porta a un certo tipo di narrazione e non mi interessava più. Con il disegno Eve mi veniva naturale, ora sto dipingendo e con la pittura non vedo più quella figura.

Quei temi però ci sono ancora nel tuo lavoro.

Sì, è il primo archetipo nella mia testa, simbolo della gender fluidity, un po’ bambina/o. Alla base del mio lavoro c’è sempre questa idea che tutto è performance. Anche il gender è performativo, il nostro ruolo nella società è performativo, ma cosa c’è dietro ciò di cui ci convinciamo? Eve forse rappresentava un momento più vulnerabile del mio lavoro. Ora sono passata a qualcosa di meno rappresentativo.

Eve era il tuo alter ego?

Sì, in parte. Noi artisti siamo anche pratici: invece di chiedere a qualcuno di posare, parto da me. È una scelta di comodo.

Nel cambiare soggetto hai cambiato anche formato. Una delle tue ultime mostre, da Ricco Maresca, era piena di lavori di piccolo formato, mentre ora stai facendo cose enormi.

Mi è sempre piaciuto il grande formato. Nel caso di quella mostra, la scelta del piccolo formato è stata anche un po’ di Frank [Maresca, N.d.R.]: lui dice sempre che il gallerista è un editor e in quel caso aveva scelto dei lavori piccoli, anche per ragioni di mercato, e ha avuto ragione. Rispetto al disegno, sicuramente la pittura mi porta al grande. L’ultima tela è di oltre 180 centimetri e non passava dalla porta del mio studio, motivo per cui non posso andare oltre. Il piccolo formato ti porta a essere un po’ più poeta, forse è anche una questione di fisicità, perché lavori da seduto, a tavolino. Con il grande formato è una cosa più fisica.

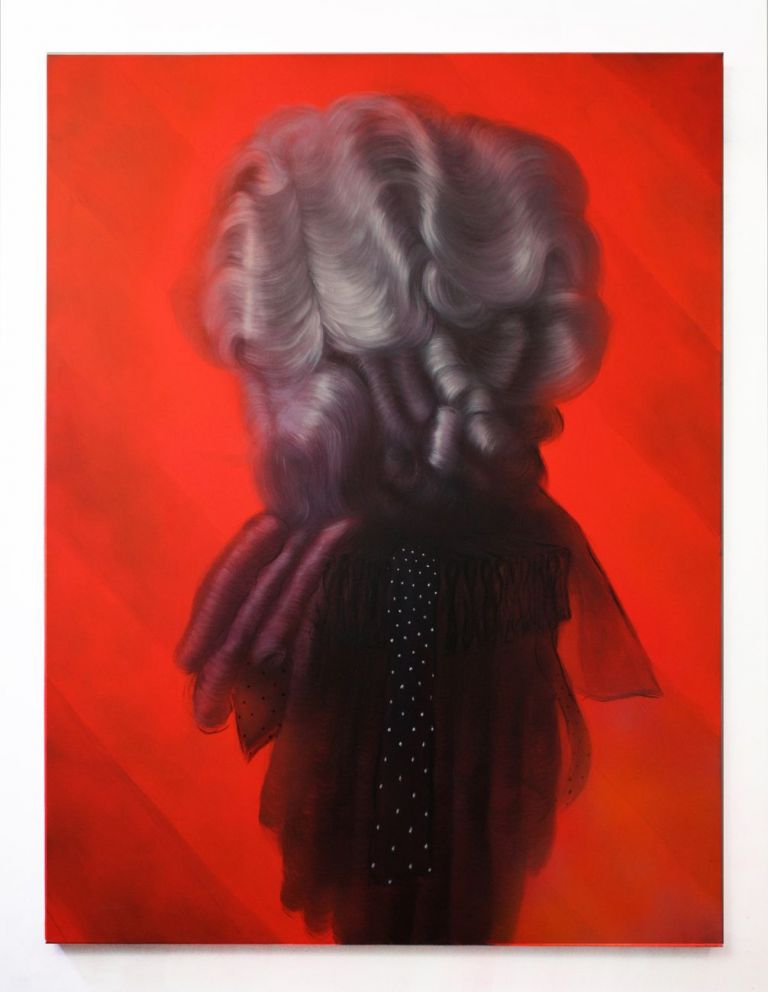

Bea Scaccia, I have no color, 2020

CAPELLI E PARRUCCHE

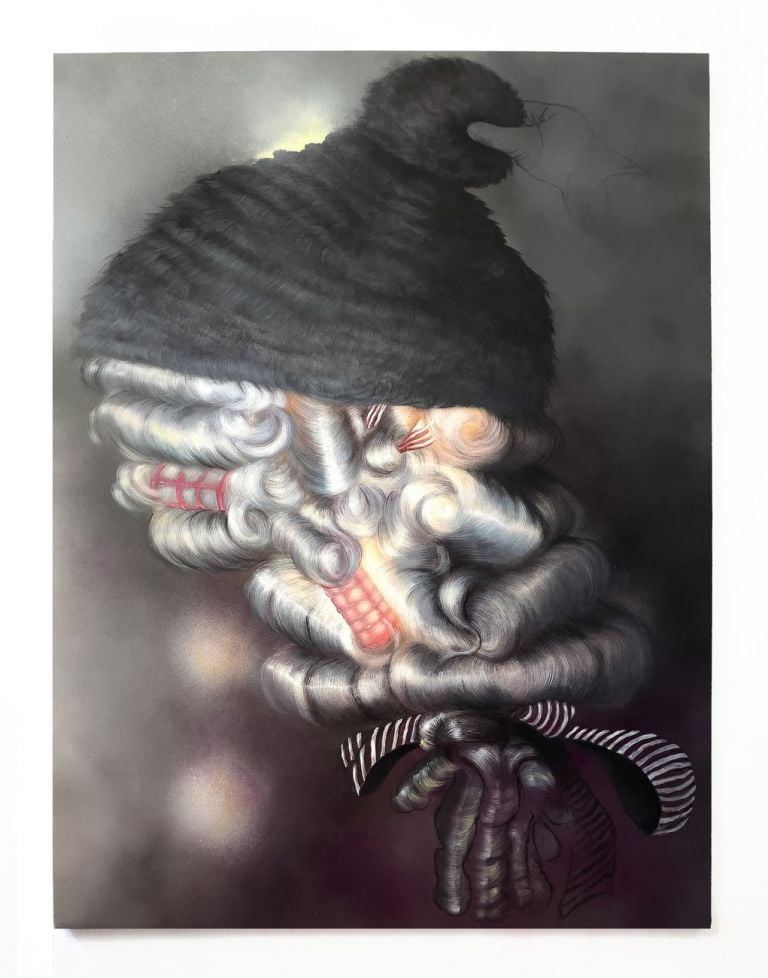

Nei lavori recenti ti stai concentrando su un soggetto particolare, i capelli. Perché?

Una volta ho visto un’incisione di William Hogarth del XXVII secolo in cui ci sono tutte queste parrucche che lui usava per ironizzare sul potere, rendendole elementi architettonici: quando la vidi avevo il batticuore. O Wigs di Lorna Simpson al MoMA: sono stata ore a guardarlo. O ancora le opere di Domenico Gnoli. Al Museo Egizio di Torino c’è una parrucca che ha tremila anni, è una cosa metafisica e io l’ho da subito desiderata. C’è un’affinità visiva con il soggetto. Poi, a livello concettuale, la parrucca e i capelli rappresentano un’altra maschera e quindi mi interessa come parte di quel qualcosa che ci costruiamo intorno.

E nel tuo lavoro come la stai sviluppando?

Sto lavorando a dipinti di parrucche surreali, visionarie, sospese, che non hanno corpo, a cui vado ad aggiungere degli elementi. Ai tempi di Maria Antonietta indossavano delle cose che chiamavano le pouf sentimental: donne e uomini aggiungevano alle parrucche elementi decorativi a cui erano legati a livello sentimentale. Mi sembra una cosa così poetica e assurda! Io voglio farne la mia versione: ho iniziato ad aggiungere ai capelli delle luci, grosse perle, un uccello, cercando di ricostruire un archetipo su quella tematica.

Dicevi che il cambio di formato e temi è avvenuto anche in relazione al passaggio dal disegno alla pittura. E l’animazione?

Mi piace l’idea di rendere l’animazione pittura. E poi l’animazione mi è sempre piaciuta, anche come forma di intrattenimento. Quando ho iniziato facevo cose molto brevi e in loop. Mi piaceva bloccare la figura in un singolo movimento, per il resto dei suoi giorni, e questa è una cosa che potevo fare solo con l’animazione. Ora però ho sviluppato di più la tecnica e con l’animazione mi piace l’idea di raccontare una storia.

Bea Scaccia, She Hoarded Her Intention, 2020, frame da animazione in stop motion

BEATRICE SCACCIA E NEW YORK

A proposito di narrazione, tu sei anche un po’ scrittrice.

Il 2020 è stato l’anno in cui ho iniziato anche a scrivere un po’ in inglese. Ho pubblicato un racconto su Ruth, curato da Manuela Paccella, e finito poi su Nero Magazine. Sono stata anche selezionata da Novella Ford di The Schomburg Center for Research in Black Culture per una pubblicazione di racconti brevi. Ho sviluppato il racconto come lettera aperta a mia nonna, il tema è nato dalle riflessioni su quanto successo lo scorso anno: perché un italiano di una famiglia della classe operaia si trasferisce a New York?

Sei a New York da ormai dieci anni e il decimo anniversario arriva in un momento in cui la città sta attraversando una fase particolare. È una nuova fase anche per il tuo rapporto con la città?

Prima della pandemia ero un po’ stanca di New York. La pandemia ci ha costretti a scegliere cosa fosse casa e, quando scegli e decidi che questa è casa, cambiano parecchie cose. L’anno scorso sono rimasta molto delusa da me stessa: quando ci sono state le proteste di Black Lives Matter mi sono accorta che non ne sapevo molto. Ho dovuto studiare e mi sono sentita superficiale: sono venuta qui con l’idea ingenua della working girl che troverà il suo percorso. Ma conoscere il lato più oscuro di questa città e società alla fine mi porta oggi a voler restare. Questa è una città difficile, non penso di poterci invecchiare. Però invecchio: dieci anni sono passati, ne passeranno altri e chissà se dopo di lei sarò ricollocabile. Però, dopo la pandemia e Black Lives Matter, ora la amo in modo vero.

‒ Maurita Cardone

Katonah // fino al 27 giugno

Beatrice Scaccia: My Hope Chest

KATONAH MUSEUM OF ART

134 Jay Street – Route 22

www.katonahmuseum.org

www.beascaccia-eve.com/

1 / 20

1 / 20

2 / 20

2 / 20

3 / 20

3 / 20

4 / 20

4 / 20

5 / 20

5 / 20

6 / 20

6 / 20

7 / 20

7 / 20

8 / 20

8 / 20

9 / 20

9 / 20

10 / 20

10 / 20

11 / 20

11 / 20

12 / 20

12 / 20

13 / 20

13 / 20

14 / 20

14 / 20

15 / 20

15 / 20

16 / 20

16 / 20

17 / 20

17 / 20

18 / 20

18 / 20

19 / 20

19 / 20

20 / 20

20 / 20

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati